ポロネーズのリズム研究

ポロネーズを構成するリズム

ポロネーズなどポーランドの舞曲については平岩理恵さんによるONTOMOの以下の記事が詳しい。

ポロネーズ polonaise とはフランス語で「ポーランドの」という意味の形容詞で、本来は必ずしも特定の舞曲種を指す名称ではなかった。古い綴りではpolonois(e)である。

今日ポロネーズと呼ばれるような様式化された3拍子の舞曲がクラシック音楽において明確に見られるようになるのは18世紀の初めで、テレマンやJ. S. バッハなどの作品においてである。時にイタリア語の(alla) polacca「ポーランド風で」が用いられる場合もある。

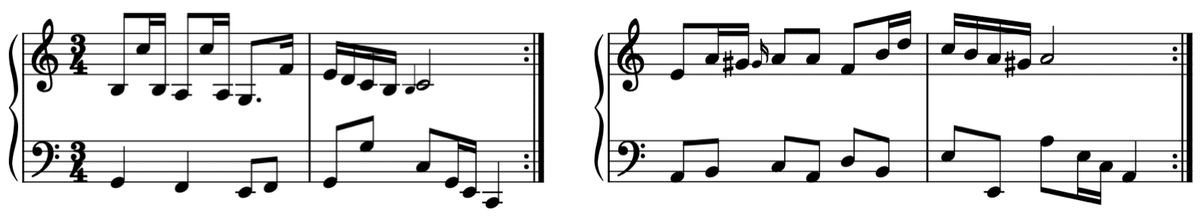

上記の記事の中で示されているリズム形は次の2つである。

上記に加えてポロネーズには次の譜例のようなリズムもよく見られる。これを譜例③のリズムとしておこう。

譜例①のリズム

ショパンのポロネーズに馴染んでいると、ポロネーズと言ってまず思い浮かべるリズムは譜例①のようなリズム、とりわけ伴奏に現れるそれであろう。

しかしH. Ch. コッホ Koch の音楽事典(1802)の説明では、譜例①の最初の拍に見られるような「タッタタ」のリズムはドイツで生まれたもので、本来のポーランドの舞曲には見られなかったものだという。特に譜例①のような1小節分のリズムパターンが見られるようになるのは、おそらく19世紀に入ってからである。

Ferner enthält die ächte Polonoise niemals diejenige Notenfigur, in welcher dem Achtel zwey Sechzehntheile nachfolgen, die eine Lieblings-figur der deutschen Polonoisen ist,

本物のポロネーズには、8分音符の後に2つの16分音符が続くような音符の形は決して含まれない。この形はドイツのポロネーズにおいて好まれるものである。

作品を色々見ていくと、どうやら譜例①のような形が伴奏で使われることが一般化するのは1820年代の前半かそれ以後のことのようだ。そのころに、急に伴奏でこのリズムを用いる事例が増えている。それまでは、このリズムはむしろ旋律の側にのみ現れるものであった。

L. シュポーアが1808–09年に作曲したヴァイオリン協奏曲第6番(Op.28)の第3楽章で、そしてベートーヴェンは1814年のポロネーズでかなりこの形の伴奏を使っている。シュポーアやベートーヴェンがこのリズムの伴奏をポロネーズに多用した先駆者だったかもしれない。またこの期間はシュポーアとベートーヴェンが親しく交わった時期に一致する。

ポーランドの王は17世紀末から18世紀半ばまではザクセン選帝侯が兼任する時期が長かった。また18世紀末にはロシア帝国の支配が強まっていったために、クラシック音楽におけるポロネーズが最初に発達したのは実際には主としてドイツであった。その初期の発展に最も貢献があったのはゲオルク・フィリップ・テレマン(1681–1767)である。

テレマン(1681–1767)は1705年ごろポーランドで民謡の収集を行った。ただしテレマンは、現在で言うところのマズルカも、ポロネーズと呼んでいたようだ。

ロマン派の時代に入ってからも、L. シュポーア(1784–1859)、F. カルクブレンナー(1785–1849)やC. M. v. ヴェーバー(1786–1826)などのドイツ系の作曲家たちがポロネーズを華麗なコンサートピースとして育てた。ショパンの初期のポロネーズは、カルクブレンナーの作品に極めてよく似た雰囲気を持っている。

だがその一方で、ポーランド人のK. クルピンスキー(1785–1857)や、M.シマノフスカ(1789–1831)、K. リピンスキー(1790–1861)、V. V. ヴュルフェル(1790–1832)といった人々のポロネーズは別方向からショパンのそれに近づいていると言える。

譜例②のリズム—女性終止

譜例➁のことを上記の記事では『ポロネーズならではの終止形。アクセントが2拍目にずれるのが特徴。女性終止、とも呼ばれる。』と説明している。

他の音楽辞書などの解説では、譜例②の終止パターンにもう一つ加えて次のようなヴァリエーションが示されている。ショパンがよく使うのは譜例②aであり、譜例②bの書き方はバロック時代のJ. S. バッハや、J. G. ゴールドベルクのポロネーズでよく見られる。

女性終止というのは小節の1拍目で終わらないということなのだが、少し曖昧な言い方である。というのも、例えばJ. S. バッハのポロネーズは小節の1拍目で和音はトニックに入り、メロディーだけが2拍目で止まるという女性終止を用いているが(これを旋律的女性終止と呼ぼう)、その他の作曲家は1拍目にドミナントがあって、2拍目にトニックがあるか、あるいは2拍目がドミナントで3拍目にトニックを出して終わらせているからである(これは和声的女性終止と呼べる)。

FX終止(仮名)

ところで、伴奏が2拍目の裏に8分音符で属音を出して、3拍目でそれを主音に動かすリズムを持つ終止形を、仮にFX終止と呼ぶことにする。これはW. A. モーツァルトの息子のフランツ・クサヴァーのポロネーズ(1811年より後に作曲)が父親と異なりそのタイプの終止ばかりを用いていたことから名づけた。しかしさらに調べるとM. ハイドン(1806年に死去)のチェロとコントラバスのためのポロネーズや、ショパンに先行する時代のポーランドのポロネーズでよく用いられていたことが分かった。よってもっとふさわしい名前が必要だろう。ショパンもFX終止を多用しており、7歳で作曲したポロネーズでも使われている。

なぜFX終止に注目するかというと、バロック時代には紛れもないただの3拍子であったポロネーズが、徐々に8分音符6つからなるリズムを主体とするようになっていくことに対応する変化だと考えられるからだ。

この変化は、3拍子のそれぞれの拍の裏が直後の表と結びついて、3つの「裏→表」を持つ形へと発展し、次の記事で説明したような「3拍子のウラシャ」のリズムへと到達した。

譜例③のリズム

これも、いかにもポロネーズという感じのリズムである。

この形も、FX終止について述べた際に言及した「8分音符6つからなるリズムを主体とするようになっていくことに対応する変化」に関連があるリズムである。つまり、次第にそれぞれの拍が「裏→表」の運動をもとにするようになっていくと同時に、小節全体も弱拍から強拍への運動をもとにするように変化していく。譜例③のリズムの16分音符は、次の小節の第1拍を目指して動くのである。

このリズムについての歴史的な検討はまた別の機会に取り組むことにしよう。

様々なポロネーズの収集(メモ)

以下は収集できるだけのポロネーズを集めたもの。ある程度の分類を行ったが、まったく不完全であり、研究用のメモも書かれている。今後も修正していくつもりだ。

◉中央・北ドイツのポロネーズ

ゲオルク・フィリップ・テレマン (1681–1767)

テレマンは1705年ごろポーランドで民謡の収集を行っている。詳細は次のリンクの記事を参照のこと。テレマンの収集したポロネーズはPolish Dances from the Rostock Manuscript, TWV 45として残されており、今も聴くことができる。

テレマンがpolonaise (polonois)と名付けた曲の中には、今日ではむしろマズルカと呼ばれるであろうような舞曲も混じっている(例えばTWV 55:a2のPolonaise)。よってテレマンのpolonaiseという言葉の用法は「ポーランドの」という本来の意味であると考えた方がいいだろう。

Trio Sonata, TWV 42:a8 のDolce

このトリオ・ソナタは全体にポーランドの舞曲が散りばめられた作品であり、Dolceと書かれたこの楽章は明らかに今日的な意味でのポロネーズの特徴を持つ。

(音源)

4小節目、そして12小節目がそれぞれ、1拍目から2拍目にドミナント→トニックの進行があり、和声的な女性終止となっている。

TWV 43-G7 (Concerto polonois)のLargo (1725ごろ)

冒頭の8小節目は1拍目から2拍目にドミナント→トニックの進行があり、和声的な女性終止となっている。

しかし曲の終わりは旋律のみの女性終止になっている。

TWV 41:D4, Polonaise (1728かそれ以前)

(楽譜)

3箇所典型的な女性終止が見られるがどれも旋律的な女性終止。

TWV 55:a2のPolonaise

(音源)

ポロネーズと書かれているが、これはほぼマズルカである。以下に前半だけ譜例を示す。

ヨハン・セバスティアン・バッハ (1685–1750)

J. S. バッハははっきりしているだけでも2曲のポロネーズを作っている。メロディーのリズムとしては譜例②bの形を使ってはいるが、和声は最後の小節内で変化するのではなく、1つ前の小節の最後にドミナントがあって、最後の小節のはじめからトニックになる。

またバッハが2番目の妻マグダレーナに贈った2冊の音楽帳の2冊目には、作曲者のはっきりしていないポロネーズが何曲か含まれている。それらはJ. S. バッハ自身のものか、あるいはC. P. E. バッハのものとみなされている。

フランス組曲第6番 BWV 817 ポロネーズ (1722–25ごろ)

(音源)

このような形の終止が4小節ごとに現れることが音源で挙げた譜例付きの動画で確かめられるだろう。

管弦楽組曲(序曲) 第2番 ポロネーズ

(音源)

管弦楽組曲のポロネーズも同様で、4小節ごとに旋律的な女性終止が現れる。

BWV.Anh.117

この曲には異稿があり細部に違いがあるが、次に挙げる部分の和声は変わらない。第8小節は、1拍目がドミナントで2拍目がトニックになっている。曲の終わりも同じ和声である。

BWV.Anh.119

この作品がJ. S. バッハのものとはちょっと思えない。4小節目の和声は1拍目がドミナント、2拍目がトニックのパターンである。

(音源)

BWV.Anh.123とBWV.Anh.125はC. Ph. E. バッハのものとされている

BWV.Anh.128はポロネーズとは書かれていない

前半の終わりは旋律的な女性終止。後半の終わりは和声的な女性終止。

(音源)

BWV.Anh.130はJ. A. Hasseの作品だと考えられている

これも1拍目がドミナントで、2拍目でトニックに入るパターン。

(音源)

ヨハン・ゴットリープ・ゴールドベルク(1727–1756)

J. S. バッハの弟子であるゴールドベルクは1749年に24曲のポロネーズを残しているが、ほとんど譜例②bの形だけを用いている。

メロディーだけ見ると師匠のJ. S. バッハと同じだが、ゴールドベルクは1拍目のバスが属音で、2拍目で主音に進む。

以下にゴールドベルクのハ長調とイ短調のポロネーズの終わりを挙げておく。

ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ (1710–1784)

J. S. バッハの長男のヴィルヘルム・フリーデマンが1765–75年にポロネーズを作っているが、これは全く自由に発展した全然別のリズムを持った曲である。女性終止だとか、ポロネーズらしいリズム型だとかそういうものは全く感じられない。

流れるような音楽は、即興演奏の名手であったヴィルヘルム・フリーデマンの在りし日の演奏技量を想像させる。しかし彼の作品は後世のポロネーズの発展に全く影響を与えていない。

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ (1714–1788)

J. S. バッハの次男であるカール・フィリップ・エマヌエルもたくさんのポロネーズを書いているが、ここでは楽譜が手に入ったものだけを見ていく。

BWV.Anh.123

前半の終わりは特殊である。後半の終わりは譜例②b型の女性終止。

(音源)

BWV.Anh.125

譜例②b型の和声的女性終止。

(音源)

Alla polacca in G Minor, Wq. 112/11 (116/12) , H. 168

前半は旋律的女性終止、後半は和声的女性終止。

(音源)

La Borchward, H.79 (Wq117-17) (1754作曲)

(音源)

ヨハン・フリードリヒ・ライヒャルト Johann Friedrich Reichardt (1752–1814)

ライヒャルト はMusikalisches Kunstmagazin『音楽芸術雑誌』(1782)の中でポロネーズについての記事を書いている。作曲者は不明だがその中で紹介されているポロネーズが次のもの。それぞれの部分の終わりと第18小節がバロック時代のポロネーズの終わり方の典型を示している。

(音源)

◉フランスのポロネーズ

フランソワ・クープラン François Couperin (1668–1733)

基本的にポロネーズはまずは北ドイツで、テレマンや、その他ザクセンと関連の強い作曲家たちによって発展したと言っていい。フランスで見られるポロネーズは、ポロネーズの発展の系譜から大きく外れている。

クープランの20番目のクラヴサン曲集の第3曲(1730出版)がポロネーズとされている。3拍子で、Air dans le goût polonois「ポーランドの趣味でのエール(ポーランド風エール)」と書かれているからだ。

クープランはリズムの扱い方がドイツの音楽家たちとは非常に異なっており、彼のポロネーズにはドイツ語圏の音楽家の作品との共通性を感じることはできない。このころのフランスでは小節線の直後でフレーズが終わるということが強く推奨され、とりわけクープランはその程度が極端である。次の譜例で分かるように、3拍子の舞曲は2拍目から開始し、次の小節の1拍目で終わる形へと変形している。

(音源)

演奏してみると分かるように、楽譜の3小節目だけは1拍目から終止の進行が開始するように感じられる。これは、終止のリズムと、それ以外の部分のリズムが別の原理に基づいて作られているのである。この不統一によって、クープランの音楽はしばしば不規則なフレーズ構造を持つことになる。不規則を免れるのはほとんど唯一、偶数拍子でガヴォットのリズムを持つ場合だけである。

ジョージ・フレデリック・ヘンデル George Frideric (Frederick) Handel (1685–1759)

ここにヘンデルを入れたのは、ヘンデルがフランスのポロネーズと同じようなリズムを用いているからだ。

合奏協奏曲 第3番ホ短調 HWV 321 (1739)

(音源)

ヨハン・ショーベルト Johann Schobert (1735?–1767)

パリで活躍した。おそらく作品は1760年代のもの。

Op.1-2

Op.4-2

Op.14-1

Op.14-2

◉南ドイツのポロネーズ

レオポルト・モーツァルト Leopold Mozart (1719–1787)

プロテスタント圏ドイツにおけるポロネーズを見ていこう。例として取り上げるのはモーツァルト家のポロネーズである。

有名なW. A. モーツァルトの父親であるレオポルト・モーツァルト(1714–1787)は、娘ナンネルと息子ヴォルフガングのための音楽帳を残している。これらには多くの他の作曲家による作品が含まれている。

『ナンネルの音楽帳』のポロネーズ(1759)

ゴールドベルクと同じような女性終止を用いている。つまり1拍目がドミナントで、2拍目でトニックに入っている。

ヴォルフガングのための音楽帳における4つのポロネーズ(1762)

全てが、最後の小節の1拍目がドミナントで、2拍目でトニックを出して終わる形となっている。3拍目に音があってもそれは2拍目の和音の続きである。6つしか挙げていないのは前半と後半が同じ終わり方をする曲が2つあるからである。

ヨーゼフ・ハイドン Joseph Haydn (1732–1809)

Baryton Trio No. 97 in D Major, Hob. XI:97: IV. Polonaise (音源)

Haydn: Twelve Little Divertimenti: Polonese (音源)

ヨハン・ミヒャエル・ハイドン Johann Michael Haydn (1737–1806)

Polonaise in C-Dur für Violoncello und Kontrabaß (音源)(音源) (FX終止が見られるが作曲年代はいつだろう?とにかくフランツ・クサヴァー・モーツァルトのポロネーズよりは明らかに早い。)

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト (1756–1791)

ヴォルフガング・アマデウスはポロネーズに注力した気配がほとんどない。ポロネーズとされるのは以下の4曲。

はっきりFX終止と言える形も使われていない。音形①の伴奏もない。

K.252/240a, ディヴェルティメント変ホ長調(1776)のポロネーズ

K.284/205b ピアノソナタ6番 第2楽章 ポロネーズ風ロンド

K.Anh.229/439bの第5番の第5楽章のポロネーズ (1783〜88)

K.487/496a, 12の二重奏曲 ハ長調 第4番ポロネーズ (1786)

(音源)

フリードリヒ・ハインリヒ・ヒンメル Friedrich Heinrich Himmel (1765–1814)

1810頃 Polonaise in C major (楽譜) (譜例①に近い伴奏が少し出る)

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン Ludwig van Beethoven (1770–1827)

ロンド形式とポロネーズの組み合わせは、ベートーヴェンの『ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための三重協奏曲 作品56』の「アラ・ポラッカ」フィナーレでも採用されている。ベートーヴェンはまた、ピアノ独奏のための『ポロネーズ ハ長調 作品89』も作曲している。

WoO 21 March for Military Music in D Major

Op.56 (1804) トリプルコンチェルト

★★★Op.89 (1814)

(音源) 音形①を多用している

女性終止は2拍目→3拍目でD→T

Flute Sonata in B-Flat Major, WoO Anh. 4: II. Polonaise

ベートーヴェンの作品かどうか疑わしいとされる。(楽譜) (音源)

ヨハン・ネポムク・フンメル Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)

1810–15 Polonaise, "La Bella Capricciosa" Op.55 (楽譜) (音源) 譜例①の形はまったく見られず)

1815?, 6 Polonoises favorites, Op.70 (楽譜) (譜例①の形はほぼ見られず)

フランツ・クサーヴァー・モーツァルト Franz Xaver Mozart (1791–1844)

フランツ・クサヴァーのポロネーズは、女性終止のパターンがショパンのポロネーズに極めてよく似ている。

作曲年代はタワーレコードのページの情報とピティナのページの情報によればOp.17が1811–14年作曲(出版1815)のもの、Op.22が1815–18年作曲(出版1820年)のもの、Op.26が1824年作曲のもの、ということなので、明らかにショパンよりも先行するものである。幼少期のショパンが好んで演奏したという話もある。

FX終止(フランツクサヴァー終止)

フランツ・クサヴァーの終止形をFX終止と呼ぶことにしよう。2拍目のウラに8分音符で属音を出して、4度上がって3拍目にトニックを出す終止である。この形の重要な点は、ポロネーズが単純な3拍子の舞曲から、裏拍を持つ8分音符6つでの3拍子へと変化していることを示しているからである。

★FX終止はミヒャエル・ハイドンにも見られることが分かった。1806年に亡くなっているのでM.ハイドンの方が明らかに先行している。

★ポーランドの作曲家たちも先に使っている。

Op.17 (1815出版)

音形①はほとんど使われていない。第6番では多く用いられている。

Op.22 (1815–18作曲)

音形①はほとんど使われていない。

フランツ・シューベルト Franz Schubert (1797–1828)

シューベルトはピアノ連弾のために10曲のポロネーズを作曲しており、そのうち4曲はD599に、6曲はD824に収録されている。

シューベルトは2拍目→3拍目の位置にドミナント→トニックを持つ曲が多いが、2拍目に裏拍がない。

シューベルトの場合、1拍目から8分音符4つで終止形で動いて3拍目でトニックというパターンも多い。

D580 (1817-19) (音源)(音源)

譜例①のリズムが特にトリオでかなり使われている。

D599 (1818) (音源)

譜例①はよく出る、あるいは1拍目が付点リズムになった形。

D618a (1818)

スケッチのみ

D824 (1826) (音源 No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6

譜例①のリズムが多用。

◉イギリス

ヨハン・バプティスト・クラーマー Johann Baptist Cramer (1771–1858)

3歳からイギリスに定住し、1782年からクレメンティの指導を受けている。

Op.14-3 (1797)

伴奏に音形①はみられない。

Op.44-2 (1809)

伴奏に音形①はみられない。ただしメロディーとユニゾンになる所にはでている。(楽譜)

1815

やはりこの曲も、音形①の伴奏を持たない。

Op.57, 1817

この曲でも伴奏に音形①は見られない。

◉初期ロマン派のポロネーズ

コンラディン・クロイツァー Conradin Kreutzer (1780–1849)

ウィーンで活躍したオペラ作曲家。

1805 Polonaise, Op.10 (楽譜)

フェルディナント・リース Ferdinand Ries (1784 — 1838)

ベートーヴェンの弟子。初期はベートーヴェン的作風。後半はヴェーバー的。

・1806 Violin Sonata Op.16-2 第3楽章 Polonaise (音源)

・1809 Polonaise No.1, Op.41

・1815 Danse polonaise

・1821 Polonaise No.2, Op.93 譜例①のリズムは見られない

・Introduction and Polonaise, Op. 119 (音源) 明確に譜例①のリズム

・1825 Polonaise No.3, Op.138 (途中で譜例①のリズム)

・1827 Polonaise No.4, Op.140

・1833 Introduction et Polonaise, Op.175 (音源)

ルイ・シュポーア Louis Spohr (1784–1859)

シュポーアは、本来のポロネーズにはないアナクルーシスを付けたりと、ポロネーズのオリジナルの特徴を守る気はまったくない。しかし、ロマン派の華やかなポロネーズ(1802–03)の先駆者である。また譜例①の形の伴奏を広めた先駆者かもしれない(1808–09)。

1802–03 ヴァイオリン協奏曲第1番、Op.1 第3楽章 ポロネーズ (音源) (楽譜)譜例①のリズム無し、FX終止なし)

1804 ヴァイオリン協奏曲第2番、Op.2 第3楽章 ポロネーズ(Alla polocca) (楽譜) (音源) 譜例①のリズム無し、FX終止なし)

1805 ヴァイオリン協奏曲第3番、Op.7 第3楽章 ポロネーズ(Rondo alla polocca) (楽譜) (音源) 譜例①のリズム無し

★★★1808–09 ヴァイオリン協奏曲第6番、Op.28 第3楽章 ポロネーズ(Alla Spagnola. Tempo di Polacca)

(※おそらくボレロ) 譜例①のリズムがかなり多く出る。

(音源)

1815 大ポロネーズ Grand polonaise, Op.40 (楽譜) (音源)

次の譜例のような形での譜例①のリズムがかなり多く出る。

フリードリヒ・カルクブレンナー Friedrich Wilhelm Kalkbrenner (1785–1849)

1821 Polonaise, Op.55 (楽譜) (音源)(譜例①のリズムは見られない)(FX終止どころか、女性終止も明確ではない。ポロネーズらしさは微塵も感じられない。)

1828 Grande Marche, Orage, Polonaise, Op.93 (楽譜) (音源) (ショパンの協奏曲の雰囲気によく似ている) (譜例①のリズムが伴奏に良く出る。おそらくこのリズムさえ使えばポロネーズになると理解している。女性終止は明確ではない。)

1838 Introduction et polonaise brillante, Op.141 (楽譜) (音源) (譜例①たくさん出る)

カール・マリア・フォン・ヴェーバー (1786–1826)

おそらくヴェーバーはシックスビートの3拍子として捉えていないし、ウラシャの形のリズムと見ていない。バロック時代の単純3拍子のまま、細分化しているのである。

・1808 大ポロネーズ Grande polonaise, Op.21 (楽譜) (音源)

まだ譜例①のリズム形が定着していない。FX終止もない。

・1819 華麗なるポロネーズ Op.72 (音源)

これもまだ譜例①のリズムがほとんど出てこない。FX終止もない。

ヨーゼフ・マイゼダー Joseph Mayseder (1789–1863)

オーストリアのヴァイオリニスト、作曲家。

1810かそれ以前 Polonaise in A major, Op.10

1816?出版 Polonaise No.3, Op.12

イグナーツ・モシェレス Ignaz Moscheles (1794–1870)

Op.3

Op.53

◉ショパンに先行するポーランド近辺のポロネーズ

ヤン・バルツィツキ Jan Barcicki (1750–1812)

FX終止が見られる。

https://rism.online/people/41021407/sources

ミハウ・クレオファス・オギンスキ Michał Kleofas Ogiński (1765–1833)

4 National Polonaises (FX終止多用)(音形①は使われていない)

1831頃 Polonaise 'Pożegnanie Ojczyzny' (FX終止多用)

1845頃出版 Polonaise Celebre

Polonaise funèbre (FX終止)

3 Polonaises (FX終止)

12 Polonaises (FX終止) (譜例①なし)

6 Polonaises (FX終止)

14 Polonezów (FX終止)

ユゼフ・エルスネル Józef Elsner (1769–1854) ショパンの作曲の師

1818頃出版 2つのポロネーズ (楽譜) (音形①はほぼ使われていない)

連弾 (音源)

変ホ長調 (音源)

ニ長調 (音源) (音源)

変ロ長調・変ホ長調 (音源)

ヨーゼフ・デシュチンスキー Joseph Deszczyński (1774/81 — 1844)

1809–10 6 Polonaises, Op.2 (FX終止多用)(譜例①の伴奏なし)

1816 2 Polonaises (譜例①の伴奏がたくさん)(FX終止もある)

1832-33 2 Polonaises, Op.23 (譜例①の伴奏はわずか)

カロル・クルピンスキー Karol Kurpiński (1785–1857)

意外にも、譜例①を伴奏に使った例がほとんど見つからない。FX終止を多用している。

・1812, 3 Polonaises (右手には譜例①のリズムが少し出ているが伴奏ではない) (FX終止多用)

・1814, 3 Polonaises, Book 2 (譜例①は出ない) (FX終止多用)

・1818, 2 Polonaises for Maria Feodorovna and Mazurek (譜例①がちょっと出る) (FX終止多用)

・1819, Polonaise on 'Rule Britannia' and 'God Save the King' (譜例①がけっこう出る) (FX終止多用)

・1820 Kurpiński, K., 1820, Polonaise for the 1820 Nameday of Alexander I (譜例①は出ない) (FX終止多用)

・1820, Polonaise in A minor (FX終止多用) (譜例①なし)

・1822 Polonaise 'Pustota' 譜例①のリズムは出ない

・1822 Polonaise for the 1822 Nameday of Alexander I (譜例①が出ない)

・1824 Polonaise for the 1824 Birthday of Elizabeth Alexeievna (少ししか譜例①は出ない)

・1824, Polonaise for the 1825 Nameday of Alexander I(譜例①は旋律にしか出ない)

・1825, 2 Polonaises for the 1825 Birthday of Konstantin Pavlovich (出ない)

・1825 Polonaise 'Witaj Królu' / Welcome, King!「Cześć ci, Polsko」または「Polonez koronacyjny」 (音源) トリオに少し譜例①のリズムが出る

・1825 Polonaise and Mazurek for the Last Tuesday of 1825 (旋律に少し譜例①のリズムが出る)

・1827, Polonaise No.1 (ほぼ譜例①は出ない)

・1828? Polonaise in E-flat major(譜例①でない)

・1829, Polonaise marciale (譜例①ほぼでない)

・1830, Polonaise in E-flat major for a 1830 ball (譜例①でない)

・1837, Polonaise on a Theme from 'Robert Diabeł' (トリオで譜例①が出る)

マリア・シマノフスカ Maria Agata Szymanowska (1789–1831)

作曲をショパンと同じJ. エルスネルに師事している。

1819? Polonaise in C major (楽譜)(音源) (旋律には出るが伴奏には譜例①の形は出ない) (トリオにFX終止あり)

Danse polonaise (音源) (譜例①の伴奏はほぼ出ない。ただし中間部で付点リズムになって少し出る。) (トリオにFX終止あり)

Polonaise F minor (音源) (譜例①の伴奏は出ない) (FX終止あり)

カロル・リピンスキ Karol Józef Lipiński (1790–1861)

1820 Op.5, 3 Polonoises (楽譜)

Op.7 Rondo alla polacca (楽譜) (音源)(譜例①のリズムが非常に多く出る)

(名曲) 1822 Op.9 (No.1 音源)(No.2 音源) (譜例①のリズムが非常に多く出る)(FX終止も出ている)

ヴュルフェル V. V. Würfel (1790–1832)

チェコ人だが、1815年からワルシャワ音楽院の教授となっている。ショパンに教えたという説がある。

1818 Polonaise, Op.24 (楽譜) (音源byMIDI) (FX終止が使われている。)

Grande Polonaise C-dur, op. 40 (音源byMIDI) (FX終止が使われている。)

ヤン・ヴァーツラフ・カリヴォダ Johann Wenzel Kalliwoda (1801–1866)

・Op.5 Polonaise (No.1 音源)(No.2 音源)(No.3 音源) (Op.7が1824年なのでこのころか) (譜例①の形大量)

・Op.8 Polonaise

・1850 Op.165 (楽譜)

イグナツィ・フェリクス・ドブジンスキー Ignacy Feliks Dobrzyński (1807–1867)

1823 Polonaise in A major (楽譜)

1827 Rondo alla Polacca, Op.6 (楽譜)

1836 4 Polonaises, Op.3 (楽譜)

◉ショパンのポロネーズ(ここでは深く追求しない)

11〜16番

11番(B.1, 1817)にすでにFX終止あり。15番(B.13, 1826)や12番(B.3, 1817–18)にも。

16番(B.36, 1829ごろ)でやっと譜例①のリズムを若干多用するようになる

Op.71 (8,9,10番) 1824–25年, 1828年, 1828–29年

Op.71にはすでにFX終止が使われている。

Op.3 序奏と華麗なるポロネーズ

1829年作曲 (譜例①の形の伴奏がかなり出ている。どうやらショパンは1829年にこの形に目覚めたらしい。)

FX終止も使われている。

(ボレロOp.19, 1833年)

クラシック音楽でボレロが現れる最初期の事例

Op.22 アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ 変ホ長調

1830年作曲、1836年出版

Op.26, 1835年作曲

Op.40, 1838,1839年作曲

Op.44, 1841年作曲

Op.53, 1842年作曲

Op.61, 1846年作曲

◉ショパンと同時代のポロネーズ

カール・ツェルニー Carl Czerny (1791–1857)

1830? 3 Polonaises, Op.85 (楽譜)

Grande Polonaise brillante, Op.118 (楽譜)

1828 Introduction, variations et polonaise, Op.160 (楽譜) (音源) (譜例①の形が出ている)

1832 Introduction et grande polonaise brillante, Op.257 S (楽譜)

Grande Polonaise brillante, Op.269 (楽譜)

1834 Polonaise brillante Op.296 for Piano 6-Hands (楽譜)(音源)

1839 Erster Clavier-Unterricht in 100 Erholungen (楽譜) (FX終止を感じる)

ノルベルト・ブルグミュラー Norbert Burgmüller (1810–1836)

1830, Op.16 ポロネーズ(楽譜)(音源) (譜例①のリズムあり)

カール・ヤコビ C. Jacobi (1791–1852)

1830, Op.9, Introduction and Polonaise (楽譜)(印象的な部分で譜例①のリズムが出る)

リヒャルト・ワーグナー Wilhelm Richard Wagner (1813–1883)

1831 (楽譜)

クララ・シューマン Clara Josephine Wieck-Schumann (1819–1896)

1831, Op.1 4つのポロネーズ (楽譜)(音源)(1曲めにだけ譜例①のリズムがたくさん出る)

ヴィンチェンツォ・ベッリーニ V. Bellini (1801–1835)

1835, ポロネーズ風アリア『私は美しい乙女』(音源)

ミハイル・グリンカ Mikhail Glinka (1804–1857)

グリンカはショパンより先にノクターンを作っているなど、ショパンの同時代人として興味深い存在である。

1836, ポロネーズ (オペラ『皇帝に捧げた命』より) (音源)

1839, (楽譜) (音源)

1855, (音源)

ハインリヒ・ヴィルヘルム・エルンスト Heinrich Wilhelm Ernst (1812–1865) パガニーニの後継者と言われたヴァイオリニスト。シューベルトの『魔王』のVn独奏版が有名。

1841, (楽譜) (音源)(譜例①のリズムが大量)

◉ショパン以後のポロネーズ

フランツ・リスト Franz Liszt (1811–1886)

1851, 2つのポロネーズ

ヘンリク・ヴィエニャフスキ Henryk Wieniawski (1835–1880)

1852, Henri Wieniawski (1835–1880), Op.4 ポロネーズ (音源)

アンリ・ヴュータン Henri Vieuxtemps(1820–1881)

1860年頃, Op.38, バラードとポロネーズ (音源)

モーリツ・モシュコフスキー Moritz Moszkowski (1854–1925)

1878, 舞曲形式の3つのピアノ曲 Op.17 第1曲ポロネーズ (楽譜) (音源)

ダーヴィト・ポッパー David Popper (1843–1913)

1878出版, Op.14 演奏会用ポロネーズ (音源)。チェロの名曲だな。

フランツ・クサヴァー・シャルヴェンカ Xaver Scharwenka (1850–1924)

Op.7(音源), 1873年頃出版 Op.12(音源), 1881年出版 Op.42(音源)

カミーユ・サン=サーンス Camille Saint-Saëns (1835–1921)

1885, ポロネーズ Op.77

カール・ミヒャエル・ツィーラー Carl Michael Ziehrer(1843–1922)

『扇のポロネーズ』Fächerpolonaise Op. 525

ハンス・ズィット Hans Sitt (1850–1922)

ヴァイオリン教授として著名。

1885年 Op.29 ポロネーズ第1番、

1893年 Op.49ポロネーズ第2番(音源)

アナトーリ・リャードフAnatoly Lyadov (1855–1914)

1889作曲, 1889年作曲 Op.49 オーケストラのためのポロネーズ(音源)。

アレクサンドル・スクリャービンAleksandr Scriabin (1872–1915)

1897, Op.21 ポロネーズ (音源)

アントニン・ドヴォルザーク Antonín Leopold Dvořák (1841–1905)

1900, オペラ『ルサルカ』(1900) よりポロネーズ (音源)

セルゲイ・リアプノフ Sergey Michaylovich Lyapunov (1859–1924)

1905, Op.15 (楽譜) (音源)