神戸大学法学部三年次編入学試験について上位合格者が徹底解説

こんにちは!合格者編入塾で法学を担当している後藤です。本日は「神戸大学法学部三年次編入試験について合格者がどのように勉強をしたか」を題目にして書いていきたいと思います。実際にどのように勉強を進めてきたかについて体験談を交えながら解説して行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

著者紹介

令和5年度神戸大学法学部編入試験に合格しました。

以前は他大学の理系の学部に通っており法学はゼロからの勉強でしたが、その年の合格者の中でA評価をいただき、上位合格をすることができました。

今年の秋に大阪大学法科大学院(既習)、神戸大学法科大学院(既習)を受験し、どちらも合格しました。来年は大阪大学法科大学院に進学します。

・神戸大学法学部編入試験の概要について

1.試験日

例年、11月の第一土曜日に行われている傾向がある。

2.試験科目/試験内容

論文(法学概論) 100点

論文(一般教養) 100点

英語(TOEIC,TOEFL) 100点

3.出願要件

次の各号のいずれかに該当し,かつ,4.出願手続(8)で指定しているTOEFL iBTにおいて40点以上 の成績を取得又はTOEIC Listening & Reading Testにおいて500点以上の成績を取得している者

(1) 学士の学位を授与された者(令和7年3月学士の学位を授与される見込みの者を含みます。)

(2) 休学を除き同一大学に2年以上在学し,62単位以上を修得した者(令和7年3月をもって休学を 除き2年間在学し,62単位以上修得見込みの者を含みます。) (62単位以上修得見込みで出願した者は,本学入学までに,62単位以上を修得していなければ入学 許可が取り消されるので注意してください。)

(3) 短期大学を卒業した者(令和7年3月卒業見込みの者を含みます。)

(4) 高等専門学校を卒業した者(令和7年3月卒業見込みの者を含みま す。)

(5) 外国において前(1),(2),(3),(4)の各号のいずれかに相当する資格を出願時までに得たと認め られる者(なお,各号の括弧に記載された「見込みの者」は出願資格を有しません。)

4.受験者数と倍率

令和6年度

志願者数 47人 受験者数 44人 合格者数 14人 倍率3.14倍

令和5年度

志願者数 76人 受験者数 70人 合格者数 20人 倍率3.5倍

令和4年度

志願者数 83人 受験者数 75人 合格者数 18人 倍率4.17倍

神戸大学法学部三年次編入試験の対策について

受験者層のレベル

神戸大学は京都大学や名古屋大学など、他の上位大学の法学部と併願で受験される大学になります。そのため周りの受験生のレベルも必然的に高くなり、早くから対策をしていく必要があります。

また、他の合格者と話をすると、ほとんどの方が法曹を志すような方で、それぞれが強い覚悟をもって受験に挑んでいたように感じました。

以上をまとめると、受験生の質はとても高く、激しい競争を乗り越えなければ合格は難しいと思われます。

これより下では、その激しい競争をどのようにして乗り越えていくのか、各試験科目別に対策の仕方について解説していきたいと思います。

英語

英語の対策について

神戸大学法学部三年次編入試験ではTOEICやTOEFLなどの外部試験のスコアの点数がそのまま英語の点数になります。小論文とは異なり、外部試験は何度も受験することができるため、本番までにいかに高いスコアを、いかに早く取得するかが大切になります。

TOEICとTOEFLどちらが良いのか

内部でどのような採点がされているかが公表されていないため、あくまで推測になってしまいますが、TOEICの800点とTOEFLの80点が同列に評価されているといわれています。

私自身TOEIC895点、TOEFL80点を取得していますが、どちらも受験をした者として言わせていただくとするならば、TOEICがおすすめです。

TOEICはListeningとReadingの2技能だけが求められるのに対し、TOEFLはSpeakingとWritingを加えた4技能が求められるため、必然的に対策のために必要な勉強量が増えてしまいます。

また、英語の内容についてもTOEFLはアカデミックな内容で英単語のレベルが高く、勉強量に対してスコアのノビが小さくなってしまいます。

以上より、短期間で高スコアを取るには、より低難易度であるTOEICの対策を進める方が良いと考えます。

一部例外に当たる場合があります。

京都大学法学部を併願する場合、出願要件にTOEFLのスコアが必要になるため、併願を考えている方はTOEFLのみスコアを提出するという選択肢も可能です。

しかし、私自身も実際にそうでしたが、より高いスコアをとり、有利に編入試験を進めたいのであれば、TOEICも受験することをお勧めします。

いつまでに外部試験を受けるか

英語は総得点のうち3分の1を占め、合否に大きな影響を及ぼすことは明らかです。

しかし、周りの受験生も高スコアを取得してきます。私が合格者に聞いたところ平均スコアが700後半から800点の間でした。

得点源にするというよりは、周りに差をつけられないという意味での高スコアが必要になるため、早期に高スコアをとり、小論文の勉強に移る方が合格率は向上します。

法学の小論文は最低でも2年生の4月には勉強を始めたいところです。1年生のうちに取り切ってしまうことが理想ですが、遅くても2年生の6月までには納得のいくスコアを取りましょう。

英語の勉強の仕方

TOEIC

私はabceedというアプリを使って勉強をしていました。このアプリ1つでListeningもReadingも対策することができるので、非常にお勧めです。

自分が設定した目標点数や、苦手な分野に合わせておすすめの問題が自動で設定されるため、それを何度も勉強するだけで苦手分野が克服され、効率よく点数を伸ばすことができます。

私が使っていて特によかったと思うのはListeningについてで、再生速度を自由に変更することができるため、自分に合った難易度に調整することができます。

私は常にListeningを1.5~2.0倍の速さで再生することで本番の音声がよく聞き取れるようになり、Listeningの点数を飛躍的に伸ばすことができました。

また、スマホやパソコンなど電子端末で操作でいるので、自分が聞きとれなかった部分などを何度も反復して聞き直しやすいのも良い点だと思います。

月や年単位の有料プランに加入する必要こそありますが、それでも払う価値のあくらいに優秀なアプリだと思います。

使用した教材

次に使用した教材について、紹介していきたいと思います。

単語帳として使用していたのは、TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズになります。

この単語帳は王道ともいえる単語帳になります。目指すレベル別に必要な単語が分けられており、自分にとって必要になる単語を効率的に習得することができると思います。

900点以上を目指す方にとっては少し不十分になってしまい、他の単語帳などで補う必要がありますが、800点台を目指す人にとってはこれ一冊で十分といえる仕上がりになっているといえます。

続いて、文法問題対策として使用していたのがTOEIC L&Rテスト 文法問題 でる1000問になります。

この問題集は何といってもその内容の網羅性に特徴があります。この1冊を何度も反復学習し、完璧に仕上げることでTOEICの高得点を狙うことができます。

私はこの本と、高校生時代に使用していた文法書で文法を仕上げて、あとは過去問で実践形式の勉強回数を増やすといった形で勉強をしていました。

以上のような参考書をメインに使い、あとはアプリでListening力を磨き、公式の過去問を解くといった流れで間2ヶ月の間勉強をしていました。長文読解のパートについては、はやく正確に読み取る能力が必要とされますが、過去問を解く中でその能力をつけていきました。

TOEICには高スコアをとるためのテクニックも存在していますが、勉強の段階ではあまりそのようなものに依拠せず、自分の英語力のみで長文を読むことが結果的に高スコアにつながると考えます。

TOEFL

TOEFLはTOEICと比較して英単語のレベルも格段に難しく、独自の対策をする必要があります。

私が使用していたTOEFL向けの単語帳は、改訂新版 TOEFL TEST 必須英単語5600になります。

この単語帳は、各専門分野別に単語が出てくるため、単語一つ一つのイメージがつかみやすく覚えやすかったと個人的に感じます。

また、単語だけでなく、その単語を使った文章も掲載されているため、ただ単語をひたすら覚えることよりも記憶に定着しやすかったと思います。

その他、TOEFL対策はあまりしておらず、ぶっつけ本番のような形で受験をしました。

私は京都大学法学部のボーダーラインが80点といわれていたため、それを目標にしていましたが、TOEFL80点は英検準1級と同程度かそれ以下のレベルといわれていたので、英検準一級の問題をabceedの中で勉強をしていましたが、あまり効果を感じられませんでした。

各技能別に対策をしていたというわけではなく、TOEICの勉強をしていく中で得たListening力と文法力を総動員して点数を獲得したので、TOEFLの高スコアをとるためにもTOEICの勉強をすることが役に立つのではないかと個人的に感じました。

Speskingについて私自身の体感ではあまり話せていなかったのですが、意外と点数がもらえました。スムーズに話すことはもちろん大切ですが、聞かれた質問や書かれている文章に対して的確に答えるという意味において、Listening力やReading力がより必要になると感じました。

Writingはテンプレートがある程度決まっているので、それを暗記して必要に応じて使うという形でそれなりの点数がとれるかと思います。

小論文

小論文は2科目あり、法学概論と一般教養が試験範囲となります。初めに法学概論についてどのような勉強をしていけばよいか、解説していきたいと思います。

法学概論

法学概論では、法学の基礎的知識や法的思考方法、専門用語など法学の入門ともいえる分野が問われます。具体的には条文の操作や日本法史などとても基礎的な事項です。

法律についても問われますが、司法試験の試験範囲となる7法のうち、憲法、民法、刑法のみを対策すれば十分であると考えます。少しメタ的な発想になってしまいますが、編入は法学部生以外も受験することができるため、極端に法学部生に優位な問題は出題されないという印象があるためです。もちろん、最低限の法律の知識は必要となりますが、深い法律の知識というよりは法学という広い範囲における知識が問われる印象があります。

専門的なことを学習することに重点を当てるすぎるのではなく、入門レベルの法学の知識を広く学ぶことが合格につながると考えます。

次に実際の過去問を見ながらどのようなことが問われているか分析していきたいと思います。

令和6年度 法学概論

民法3条1項は、自然人(個人)の権利能力に関して、「私権の享有は、出生に始まる」、 と 定めている。これに対して、民法33条1項は、「法人は、この法律その他の法律の規定によ らなければ、成立しない」、と規定している。また、同条2項は「学術、技芸、慈善、祭祀、 宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人 の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる」、 と規定している。さらに、民法34条は、法人の能力につき、「法人は、法令の規定に従い、 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」、と 定めている。

(1) あらゆる自然人に権利能力が認められていることの意義について説明しなさい。

(2) 自然人と別に「法人」に権利能力を認めることがなぜ社会にとって有用なのか、あ なたの考えを述べなさい。

(3) 裁判において、法人に、憲法上の権利(例えば、表現の自由)を主張する適格を認 めることが望ましいか否か、あなたの考えをその理由とともに述べなさい。

これは令6年の過去問になります。民法の知識に加え、憲法の知識も問われている問題になります。

第1問は権利能力について、民法上の意義を述べれば点数がとれるかと思います。

第2問は法人に権利能力を認めることで、複数人だと煩雑な手続きが簡素化されることを軸に書けるかと思います。

第3問は、特に精神的自由権、経済的自由権について、法人が自然人と比べて強大な力を持っていることを踏まえて、どのように認めていくべきかを検討すれば良いと思います。

令和5年 法学概論

所属するゼミで、「日本における近代法の誕生」について発表することになった。担当の教員は、とりわけ以下の点を取り扱うことを求めている。まだこのトピックについて勉強したことのないゼミ生にもわかるように説明せよ。

(1)ボワソナードとはだれか。日本で何をしたか。

(2)日本における「法典論争」とは何か。

これは令和5年の過去問になります。私が実際に編入試験で解いた問題です。

第1問はボワソナードという人物についての問題です。この人物が日本近代法の父と呼ばれる人物ということを知らないと書けない問題かと思います。

こんな問題解けないと思われるかもしれませんが、後述で紹介する私が使用した本にも書いてあるようなとても有名な人物です。

余談ですが、合格者とお話をしている中で、明治大学にボワソナードタワーというものがあり、明治大学の学生にとって有利な問題じゃないのかと話題になりました。

私自身はボワソナードの出身地がドイツかフランスかで悩み、間違ったドイツで答案を作成してしまったため、不合格だと落ち込んでいました。

第2問は法典論争についてですが、民法典論争について答案を作成すれば良いと思います。ボワソナードが民法典論争に関連する人物なので、上手に関連させながら答案を作成しましょう。

以上のように過去問を見てきましたが、広い知識が必要になるということがよくわかるかと思います。しかし、実際問われていることはどれも入門的なことであり、知っていたら解けるという問題ばかりです。知らないことを減らすということを意識した勉強がいかに大切になるかがわかるかと思います。

次に私がどのように勉強をしてきたかを実際に使用した本を紹介しながら説明していきたいと思います。

使用した書籍

1冊目は法学入門になります。法学の入門書といえばこの1冊になるかと思います。

私自身、理系学部からの編入ということで法学の知識が全くなかったのですが、この本で基礎を固めることで法学部編入を成功させることができたと考えています。

この本は、法学とは何かを第一として書かれたものです。法学を学ぶにあたってというか心構えから始まり、法的三段論法、条文の解釈の方法といった法学の基本的な考え方を学ぶことができます。

特徴としては、序講、と18講で構成されており、各講間にある程度のつながりは保ちつつ、それぞれが独立してまとまっているため、自分の知識の必要に応じて必要な講を読むという使い方もできます。

神戸大学では法学概論、一般教養の分野についての知識が問われますが、この本はどちらにも対応していると思います。実際に令和5年の問題は、この本に書かれていたボワソナードと民法典論争の知識だけで対応することが可能でした。

使い方としては、何度も繰り返し反復学習をして知識を自分のものにすると良いと思います。私は帰省する時の電車の中で各講の中の重要な点を確認しながら素早く読んでいくという使い方をしていました。

2冊目は現代法学入門になります。この本も代表的な法学の入門書です。

法学入門と並行して進めることで、より法学の基礎知識を固めることができる本だと思います。

この本は法学入門と比較すると、法を社会統制の手段1つとし、いきた社会の中で捉えようとしたものです。つまりは現在の法と社会の関わりに重点が当てられ、法を社会の具体的問題と照らし合わせて把握しようといったものになります。法学部編入には政治学の知識も必要不可欠です。私自身も政治系の本は読んでいましたし、私が神戸大を受験した年の一般教養では、選挙制度、世襲議員についてという政治学に近しい問題が出ました。この本で法学と社会の関わり、つながりについて学ぶことで、政治学を学ぶうえでの土台ともなる本だと考えます。

この本も最初の1冊として読んでいただきたいです。前述の法学入門とどちらか1冊を読むか、それともどちらも読むかは自分の知識のレベルに応じて選択してください。基礎知識は多ければ多いほどしっかりとした土台となるので、時間がある方はぜひ2冊とも読んでいただきたいです。私は2冊の知識を関連させながら学習することでより効率よく知識の定着をすることができたと思います。

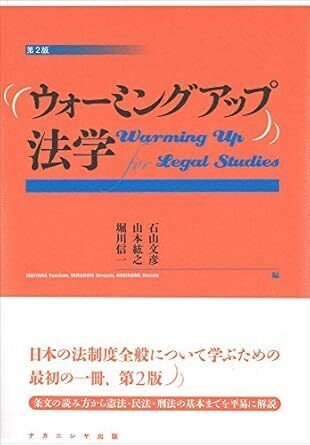

3冊目はウォーミングアップ法学になります。前述の2冊の本が法学に関連した広い事項に焦点を当てているのに対し、この本は法学という学問というより各法典について焦点をあてた入門書です。

構成としては、法学の基礎知識だけでなく、憲法、民法、刑法の基本を豊富なコラムやイラストでわかりやすく解説した本です。後述でお勧めする各法典の専門書までの繋ぎ役となる本だと思います。

法学の専門書はどうしても文字ばかりになりがちです。私自身も法学部に編入さらにはその後のロースクールの受験勉強をしていく中で分厚い教科書、参考書を何冊も読んできました。そのような本は手をつけるだけでも大変ですが、さらに内容を理解しようととするとより体力を消費します。そのような本と比較すると良い意味で堅苦しく過ぎず、読みやすく法学初学者でも取り組みやすいと思います。また読んでいく中で同じ法典でも憲法、民法、刑法にはそれぞれ違い、特徴があるといつことに気がつくと思います。そのような法律ごとの特徴に着目して勉強をすると次のステップに進みやすく、各法典の勉強を効率よくできると思います。

しかし、あくまで繋ぎ役ととしての使い方をした方が良いと思います。読みやすい分知識としては後述の専門書の方が網羅性も高いため、素早く読み切り次のステップに進むと足場としての使い方をしたらより効率的に学習ができると思います。

前述の入門書と同時並行、またはある程度読み進めた後に読み始めると効率的に学習ができるでしょう。

4冊目は芦辺憲法として知られる憲法第八版になります。憲法の代表的な教科書となる1冊だと思います。多くの法学部において憲法の教科書はこの本になると思いますし、実際に神戸大学で使用されていました。

憲法の思考方法について簡潔にまとめられたものになります。また、憲法の権利ごとに判例や補足知識もまとまっており、この1冊で憲法の知識は十分といえるまで仕上げることができると思います。

私自身ロースクールを受験していますが、芦部憲法にはとてもお世話になりました。法学部編入の際にこの本を読んで自分なりに理解しその知識で編入後の学習もスムーズに進めることができました。編入においてはオーバーワークとなる可能性も否めませんが、逆にこの1冊を仕上げることで他の受験生と差をつけることができる1冊だと思います。編入試験だけでなく、その先のロースクール受験を見据えている方にとっても是非おすすめしたいです。

この本は網羅性が高いため、わからないことがあった際に振り返って調べる辞書的な使い方もすることができます。文量が多いのでわからないところがあっても大枠を理解したら最初は読み進めて、繰り返し学習をして身につけると良いでしょう。

ウォーミングアップ法学で憲法についてある程度理解をしたら読んでもらいたい1冊になります。

5、6冊目として使用したものは有斐閣ストゥディアの民法Ⅰと刑法総論になります。

これら有斐閣ストゥディアシリーズは、他の入門書と比較したときに単にわかりやすく解説しているだけでなく、初学者向けに当たり前の前提とされていることまで言葉にして示されているのが特徴です。そのため、初学者の理解が不十分になることがなく、わからないことを解消しながら読み進めることができます。

法律の入門書は読みやすさを重視すべきだと思います。私自身も身の丈に合っていない難しい参考書を最初に読んでしまい、挫折しそうになった経験があります。

また、編入試験で問われる法律の知識はそこまで深いものではない傾向にあるため、1冊の入門書を丁寧に仕上げるという勉強の仕方がより大切です。

そういった点でこれら2冊は民法、刑法を学ぶ入門書として、法学部編入試験受験生にとってはとても良いものであると考えます。

7冊目は法哲学になります。この本は入門書と異なり、専門書になるので、勉強に余裕がある人が読めばよいと思います。

法とは何か、現在の法の在り方について根本的な見直しが求められている中、将来の法制度の動向について考察する1冊になります。

内容がとても難しく、私自身ただ読んでいるだけになってしまった感が否めません。この本の内容が必須レベルとなることはないと思いますが、自分の論文をより説得的に書くことができる知識を得ることができると思います。

余裕がある人だけ、深入りせずに読むことをお勧めします。

以上、私自身が実際に使用した参考書になります。私は非法学部出身であったため、法律系の参考書を買いそろえる必要がありましたが、現在法学部に通われている方については、大学の講義で使用した教科書を丁寧に仕上げることでも十分だと思います。 法学入門や、現代法学入門は非法学部生、法学部生どちらにも是非読んでいただきたいと思っています。

一般教養

一般教養といわれると、とても広い範囲に精通している必要があるように思われ、独学ではどこから勉強をすれば良いかがわからない、といった事態になりやすいです。

どのような知識がどのような形式で問われるのでしょうか。

過去問を見ると、文章を読んでそれに対する自分の考えを記述するという形式になっています。

また、問われる内容については、政治学に関する知識が問われる傾向にあると思います。

次に実際の過去問を見てみます。

令和6年度 一般教養

以下の文章は、グローバル化に関するトーマス・フリードマン著『フラット化する世界』 (原著2005年刊)の一節である。

(1)これを読んで「グローバリゼーション3.0」を体現していると思われる事例を、 ①経済、②政治、③文化、の3つの分野でそれぞれ挙げ、その内容を説明するとと もに、そう考えられる理由を述べなさい(必ず①、②、③を付して記入すること)。

(2)グローバル化による世界のフラット化を阻むと考えられる要因を2つ挙げ、その理 由を説明しなさい。

(3)今日はグローバル化の「終焉」や「巻き戻し」が指摘されているが、なぜそのよう な指摘がされているのか簡単に述べなさい。

グローバル化というテーマに関連した文章を読み、それに関連した問題を解くという問題です。文章を読みとる能力、文章のテーマに関する知識が必要になります。

グローバル化は問題にあるように、様々な分野に関わってくることにはなります。完全に政治学というわけではないですが、政治学にも深く関連している事項であることは間違いないです。

いかに文章の重要な点を読み取り、それを自分の知識と関連させて答案を作成するという能力が求められます。

令和5年 一般教養

下記の2つの文献を読んだうえで、問1、2、3の全てに答えなさい。

問1 下記2つの文献の内容を、特に日本で世襲議員の比率が高い要因を中心にして要約しなさい。なお、2つの文献それぞれを要約するのではなく、2つの文献をあわせて要約を作成しなさい。また、字数は解答用紙の10から20行程度を目安とするが、字数よりも文章の要点がまとめられているかに採点の比重を置く。

問2 下記の文献に拠らず、世襲議員の良い面と悪い面を述べなさい。なお、世襲議員を肯定的・否定的に書いているかは評価とは関係なく、良い面と悪い面について具体的かつ根拠を添えて説明できているかに採点の比重を置く。

問3 日本の衆議院は、1947年から1993年までは中選挙区制、1996年からは小選挙区比例代表並立制の選挙制度を採用している。この選挙制度の変更は、理論的には、世襲議員の比率を上昇させる、低下させるいずれの効果をもつと予測できるだろうか?「政党中心の選挙」、「候補者個人中心の選挙」という2つの用語両方を用いて、説明しなさい。なお、記述にあたっては、下記文献を参考にしても、しなくてもいずれでもよい。

日本の選挙制度と世襲議員についての知識が問われる問題となっています。

問1と問2に関しては、採点基準が明確化されており、問われてる通りに解答をすることができれば点数が取れます。

問3は選挙制度と世襲議員の関連について自分の考えを述べる問題になっています。

選挙制度、世襲議員どちらも政治学に関連した事項です。また、令和5年度の問題は文章の要約も出題されており、文章の読み取り能力が重要となりました。

以上のように、一般教養では与えられた文章の内容について正確に素早く読み取る能力、更にはその内容に関連した知識が求められることになり、その知識は主に政治学に関連しているものであるということがわかります。

次にどのように対策をするか、私が実際に使用した参考書を紹介しながら解説していきたいと思います。

使用した書籍

1冊目は、寺本康之の政治学ザ・ベストプラスになります。この本は公務員試験対策に使われる政治学の入門書になりますが、編入試験においても使用することができると思います。

暗記にこだわった1冊として作成されていますが、その暗記が単調にならないような工夫がされています。

(1)試験で頻出の人物を、イラスト+セリフでビジュアル化。

主要な学者や人物をイラストにしており、

セリフには、その人物を象徴する内容やキーワードが入っています。

(2)人物や事象を思い出すきっかけになる「雑学」が随所に。

「Teramoto's Trivia」として、その人物にまつわる雑学(トリビア)を盛り込みました。

「授業中に先生が話すような雑談」や「暗記のゴロ合わせ」など、

問題を解くときに思い出すきっかけとなるような一文です。

(3)人物を「Sランク」「Aランク」で分類して表記。

登場する学者や人物を、頻出度別でランク分けして表記。効率的な学習をアシストします。

単調な暗記の作業を楽しく、要点を効率的に学ぶことができます。

この本で得た知識を基盤として、派生的に勉強を進めていけば、編入試験に合格するだけの知識を蓄えることが十分可能であると考えます。

2冊目ははじめて出会う政治学 第3版: 構造改革の向こうにです。私自身は基盤となる知識は多ければ多いほど合格する確率が高まると考えているので、2冊目としてこの本を読みました。

この本も政治学の入門書になります。携帯電話、パスポートなど私たちの身近なことをテーマとして、読んでいるうちに自然と政治学に興味を持てるような1冊になります。

この本は現代の政治の仕組みや、政治と経済、社会、世界がどのように関係しあっているかが書いてあります。政治が外界と独立して行われるということは不可能であり、周りに深い影響を与えたり、受けたりします。実際にどのような関係を形成しているかを読むことによって、政治学についてよりイメージをつかみやすくなると思います。

3冊目は、憲法から読む政治思想史になります。1冊目、2冊目の本で現代政治については学んでいましたが、現代にいたるまでどのように政治が行われてきたのか、またどのように考えられていたかについて学べていなかったと感じたため、この本を選びました。

この本は、政治を動かす基本的な考え方の成り立ちについて、日本国憲法の条文を手掛かりに学ぶことができる、政治思想史の入門書になります。

編入試験で問われるのは現代の政治と今の社会の関連についての問題であることが多いので、必要ないと感じるかもしれませんが、近代から現代に至るまでに、どのような思想家がどのように考えてきたのか、どのようにして現在の政治思想が出来上がってきたのかについて学ぶことは決して無駄にはならないと思います。

以上が一般教養対策として使用した参考書になります。一般教養では、現代社会の動向に関連した問題が問われます。参考書だけでなく、新聞やニュースを見て、時事問題と政治がどのように関連しているかを考察することも良いトレーニングになると思います。

まとめ

いかがだったでしょうか?

合格者編入塾では神戸大学法学部3年次編入試験へ大学編入を目指している受験生をサポートする体制が整っております。

あなたが目指す大学学部を実際に合格した編入試験のスタッフ陣であなたの大学編入試験を徹底的にサポートいたします。

合格者編入塾は高額な予備校に通えない受験生の機会・情報格差解消をテーマに創設されました。あなたが目指す大学学部を実際に合格した編入試験のスタッフ陣であなたの大学編入試験を徹底的にサポートいたします。合格者編入塾は大学編入受験生の1人1人にあったスケジュール管理から過去問添削、毎日の勉強会などを通じて最後まで編入試験を走り切れる環境を沢山用意しています!

是非こちらの合格者編入塾ホームページもチェックしてみてくださいね!

合格者編入塾

また、合格者編入塾では実際の難関大学編入合格者に何でも直接相談ができる、無料個別相談を実施しています。

・大学編入試験を受けるか迷っている

・受験校選びで迷っている

・対策方法が分からない…

などなどお気軽に相談しに来てくださいね!

下記からお待ちしております。

【無料12大プレゼント企画!🎁】

沢山の大学編入合格者による知見を結集し、

皆様の『編入受験に必ず役立つ』ような教材にまとめました!

編入受験を考えている方は絶対受け取ってほしい内容になっています。

①大学編入完全攻略電子書籍

・計50人以上の受験体験記と学習データ

・大学編入のリアルな難易度分析

・大学編入突破の為のアクションプラン

・知らないと後悔する細かなルールなど

大学編入の受験決定から合格までに必要となる内容をチョー細かく沢山のスタッフで制作しました。

② 志望理由書作成完全攻略電子書籍

・計4人の合格者志望理由書データ

・評価項目一覧

・書き方のフレームワークまたその実際の志望理由書例など

合否を分ける志望理由書の作成に必要となる情報を詰め込みました!

③ 面接・口頭試問完全攻略電子書籍(模擬面接動画付き)

・面接で聞かれる質問34選とその回答テンプレート

・口頭試問で用意すべき質問38選

・編入試験でよくあるいじわる質問9選とその回答テンプレートなど

面接や口頭試問を対策するために必要となる情報を詰め込みました!

④ TOEIC完全攻略電子書籍

・TOEIC大学別目標点数一覧

・TOEIC800点over5名以上による学習調査データ

・外部試験スコア換算表

・パート毎の実例TOEICテクニック対策集

・TOEIC頻出単語1500語英単語帳

・パターン別TOEIC学習ルートなど

大学編入突破の鍵となるTOEIC対策に関する情報を詰め込みました!

⑤ 編入受験体験記まとめ動画計81校分

⑥ 無料個別相談チケット

実際に編入合格した先輩に、何でも相談できる!

さらに、無料個別相談参加者には超豪華6大特典!

⑦主要41分野別編入試験おすすめ参考書徹底解説200冊以上

どの教材を、どういった使い方で、どれくらいのペースで進めればいいか

細かく理解することができる教材です!

⑧受験校・併願校決定診断シート48ページ

・おすすめ併願校40選

・タイプ別志望大学診断ができる

受験校選びの決定版となる教材です!

⑨過去問取得&分析方法完全攻略シート

編入受験の道しるべ!

実際の編入試験合格者陣の過去問攻略法が理解できる教材です!

⑩計画立案・スケジュール管理シート

合格者の1日の過ごし方が分かる!

自分だけの計画、スケジュールを完成させましょう!

⑪大学編入特別講義動画

100人以上の大学編入合格者に共通していた条件を徹底解説します!

有料受講生限定の特別講義動画を今回特別に無料でご提供します。

⑫合格者編入塾デジタルパンフレット

合格者編入塾の中身を全部公開しています!

などなど有料級の豪華12大特典を

下記の合格者編入試験塾の公式ラインでお友達追加するだけで貰えちゃいます!

以上となります。皆様の大学編入受験を心から応援しております。また、次の記事もよろしくお願いいたします。