津田真道訳『泰西国法論』試論①

本稿のPDF版は下記リンク先からDLできます。

荒川幸也「津田真道訳『泰西国法論』試論①」(researchmap)

はじめに

津田真道(1829-1903)は明治維新期の日本において西欧の法学に学びそれを国内に輸入することで日本の近代化に多大なる貢献した人物である*1。しかも驚くべきことに、「津田の訳した、公法、民法、主権、人権、物権などはいまなお使用されている」(松岡1988: 412)のである。

津田真道訳『泰西国法論』(1868年)の「凡例」には、近代法学用語の最初期の事例が数多く看取される。例えば、本書では英語のjurisprudenceやフランス語のscience de droit、ドイツ語のRechtswissenschaftやRechtsgelersamkeit、そしてオランダ語のrechtgeleerdheidの翻訳語として初めて「法学」が用いられた(정영숙2004)。このように津田の手になる「凡例」には、まだオランダで学んだばかりの、当時の日本における近代法学の最前線が示されているのである*2。

そこで本稿では、明治日本が近代国家を目指す段階での日本の法学の水準を確かめるために、津田真道訳『泰西国法論』を読むことを試みる。

「1865年オランダで撮影。後列左から、伊東玄伯、林研海、榎本武揚、(布施鉉吉郎)、津田真道。前列左から、沢太郎左衛門、(肥田浜五郎)、赤松則良、西周。」(「江戸時代の日蘭交流」国立国会図書館)

美作国津山藩上之町(現:岡山県津山市)出身の津田真道は、江戸で蘭学と兵学を学び、その後、西周(1829-97)とともにオランダへ留学し、ライデン大学法学部のシモン・フィッセリング(Simon Vissering, 1818-1888)教授*3のもとで自然法、国際法、国法論、経済学および統計学を学んだ。帰国後、津田はフィッセリングの授業の講義録を翻訳した*4。

津田真道訳『泰西国法論』

草稿『泰西国法論』(1866年)

国立国会図書館デジタルコレクションでは、津田真道訳『泰西国法論』の草稿が公開されている(図3)。「フィッセリングによる国法論の講義筆記の翻訳草稿。加筆訂正が多くみられる。浄書本は幕府に献上され、慶応4年(1868)に刊行された。」(「江戸時代の日蘭交流」、国立国会図書館)。

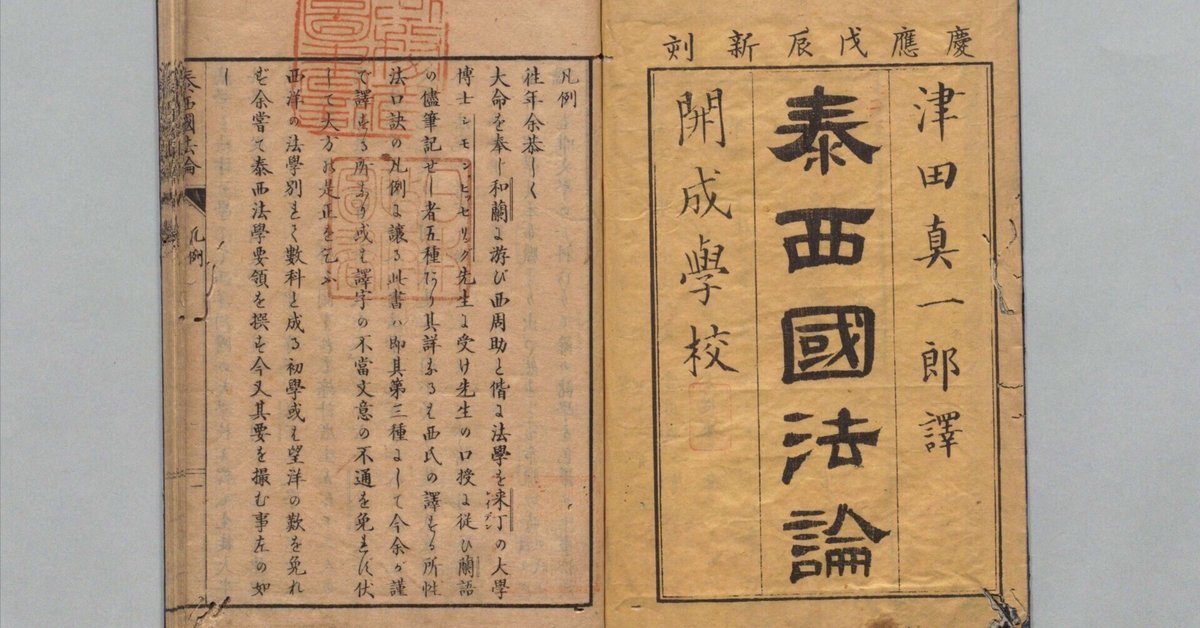

刊行版『泰西国法論』(1868年)

図4の標題紙の上部に「慶應戊辰新刻(㐪刂)」とあるが、まさに『泰西国法論』が刊行された慶応4年(1868年)は戊辰戦争が勃発した年である。旧幕府直轄の開成所を前身とする開成学校は、戊辰戦争の勃発と同年の明治1年9月12日(1868年10月27日)に再開された、文部省管轄の洋学研究・教育機関である。この開成学校は後に東京医学校と統合され、旧東京大学として発足することになる。そのため、現在の新制東京大学の源流と見なされている。

本書はいわゆる「くずし字」で書かれている。そのため、筆者にとっては一行を文字起こしするだけでも一苦労である。なお本稿において「くずし字」を翻刻するにあたっては、「Unicode変体仮名一覧」(人文学オープンデータ共同利用センター)を参照させていただいた。

凡例

西周「性法万国公法国法制産学政表口訣」

往年余恭しく

大命を奉じ和蘭に游び西周助と偕に法學を来丁(レイデン)の大學博士シモン・ヒッセリング先生に受け先生の口受に従ひ蘭語の儘筆記せし者五種あり其詳ふるを西氏の譯する所性法口訣の凡例に譲る此書ハ即其第三種にして今余が謹で譯するところなり或は譯字の不當文意の不通を免れず伏して大方の是正を乞ふ

「大命」とは「天皇の命令などを意味する」(佐々木2021: 313)が、「天皇」と直接的に書かないことが肝要である。 この箇所の現代語訳は以下の通りである。

以前、筆者は慎んで

御代による命令を承り、オランダに遊学して西周と共に法学をライデン大学の博士シモン・フィッセリング先生に師事し、先生の口述に従ってオランダ語のまま筆記したものが五科目ある。その詳しいところは西氏の訳した「性法口訣」の凡例に譲るが、本書はすなわちその第三の科目(「国法学」)に該当し、いま筆者が謹んで訳すところである。なお訳語が不当で文意が通っていない点については謗りを免れない。是非とも読者諸賢のご叱正を願いたい。

ここで津田が参照を求めている西周の「性法口訣」は、正式には「性法万国公法国法制産学政表口訣」という(図5、図6)。

この「性法万国公法国法制産学政表口訣」に津田のいう「五種」の科目が書かれている。「性法 Natuurregt」とは自然法、「万国公法 Volkenregt」とは国際法、「国法 Staatsregt」とは憲法、「制産 Staatshuishoudkunde」とは政治経済学、「政表 Statistiek」とは統計学のことである。

津田真道「泰西法学要領」

西洋の法學別れて數科と成る初學或は望洋の歎を免れず余甞て泰西法學要領を撰び今又其要を撮む事左の如し

この箇所の現代語訳は以下の通りである。

西洋の法学は数々の学科へと区別されて成り立っている。そのため初学者が西洋の法学の膨大さに圧倒されて途方に暮れてしまうことは不可避である。筆者はかつて「泰西法学要領」を編纂したが、今またその要点をかい摘んで述べると次のようになる。

ここには「西洋」と「泰西」というどちらも似たような意味の言葉が出ているが、後者「泰西 Far West」は主にヨーロッパないしは西洋全体を指しており、「極東 Far East」の対義語である。

「望洋の歎」という慣用句は中国の古典である『荘子』の「秋水」に由来する(「於是焉河伯始旋其面目,望洋向若而歎曰…」)。この成句は、本来、海のような目の前の広大さを前にして自分の小ささを嘆くことを意味していた。

津田の「泰西法学要領」は1863〜1865年に書かれた。松岡八郎によれば、「この〔『泰西国法論』の——引用者注〕「凡例」は訳稿本の「泰西法学要領」と題されているものとほとんど大差はないが、術語の訳が相当異なっている」(松岡1988: 411)という。

西洋列国における法科大学の主要性

法學は法律の學にて西洋列國の大學校に扵て生徒大半此學に從事す彼國大學の學科之を大別して五とす就裡法學の庻生最多し余の曽て游びし來丁の大學校昨千八百六十五年の庻生暦を閲すれど綜計庻生五百十二人の内法學庻生二百八十三人千八百五十六年維也納大學の生徒二千六百十四人の内法學生九百十二人は居る他の大書院生徒の比例大抵是と大同小異なり是其故彼國に於て法院の諸官を論じる迄も無く内外諸有司大㮣此学の及第学士より抜擢せらるるに因るなり

この箇所の現代語訳は以下の通りである。

法学とは法律の学のことで西洋列国の大学においては学生の大半がこの法学を専攻している。彼らの国の大学の学科は五つに大別されるが、その内情は法学の学生が最多である。筆者がかつて遊学したライデン大学の昨年1865年の学生史料を閲覧すると、学生数総計502人の内、法学の学生は283人であった。1856年のウィーン大学の学生2,604人の内、法学の学生は912人いた。他の大学の学生も比較的、大抵これと基本においては変わらない。それゆえ、彼らの国においては司法の官職について論じるまでもなく、内も外も官僚は大概この法学の学士に合格した者から抜擢されるということが起こるのである。

このパラグラフで津田が述べているのは〈西洋列国における法科大学の主要性〉である。それは第一に、西洋の大学においては法学科が最も学生数の多いメジャーな学科であり、それゆえ第二に、西洋の官職における法学士の占める割合が大きいことによって、法学科の重要性が一段と高まっているということを意味する。したがって、西洋の法学を学ぶことは、西洋国家を理解する要となる。津田が本書を著す所以である。

ここで津田は「法学」という言葉を用いているが、これは「法学」という翻訳語が用いられた最初の事例である(정영숙2004)。この「法学」が英語のjurisprudenceやフランス語のscience de droit、ドイツ語のRechtswissenschaftやRechtsgelersamkeit、オランダ語のrechtgeleerdheidの訳語であることは本書では後述されている。

「西洋列国」は主に中国語で用いられる表現である。この「西洋列国」という表現について佐藤正幸が興味深い指摘をしている。

17世紀の中国においては東洋列国・西洋列国という表現が存在したが、日本では直近100年以上にわたって、東洋と西洋という漢字2文字が成語として使われている。注意してほしいのは、漢字の本場中国では、東洋と西洋は文字通り海域を指し示すだけの表現にすぎず、現代日本語と同じ意味で使われることはない。

津田は本書で中国語の表現をよく用いている。それは「西洋列国」だけでなく、「就裡(ジュウリ)」という言葉もそうである。津田の文章の至る所に漢学の素養が垣間見える。このことが意味するところは、津田のような明治維新期の知識人は、東洋と西洋の学問を両睨みしつつ、日本において藩の私塾などを通じて広く需要されていた東洋の学問を基盤として、その語彙を前提とした上で西欧近代の学問を輸入し日本語として表現したのだということである。明治日本でそのような仕方で受容された西欧近代の学問は、東洋の学問を混交することでハイブリッドな知に転化したといえるだろう。そしてこのようなことが可能であったのは、大陸から海を隔てた極東の日本という地理的な位置付け故ではなかろうか。

(続)

註

*1: 穂積陳重(1856-1926)は『法窓夜話』(1916年)の中で、「就中泰西法学の輸入および法政学語の翻訳鋳造については、吾人は津田真道、西周、加藤弘之、箕作麟祥の四先生に負うところが最も多い」(穂積1916: 165)と述べている。

*2: 他にも本書では、英語のrightやフランス語のdroit、オランダ語のregtなどの翻訳語として、現在の「権利」に該当する「權」という語が用いられた。この点については拙稿「「権利」という翻訳語」を参照されたい。野田良之(1912-1985)は本書を翻訳語としての「権利」の初出例としている(野田1976)。しかし、これに対して出原政雄はそれよりも先に「日本國米利堅合衆國條約(1857年6月17日)」(外務省条約局1930: 9)で用いられた「權」が最初期の事例であると指摘している(出原1982: 77)。

*3: 「フィセリングは,このライデン大学法学部教授を1879年に政府の財務大臣に就任する迄,29年にわたって務めた」(𠮷田2012: 4)。

*4: フィッセリングの統計学の講義録である津田真道訳『フィッセリング著 表紀提綱 一名政表学論』(1874年、明治7年)については奥積2021を参照されたい。

文献

津田真道 1866(慶応2)『フィッセリング著 泰西国法論 巻之一』津田真道訳,自筆原稿(津田真道関係文書5,国立国会図書館).

西周 1865?(慶応1?)『フィッセリング著 性法万国公法国法制産学政表口訣』西周訳,墨書(西周関係文書31a、国立国会図書館).

佐藤正幸 2014「明治初期の英語導入に伴う日本語概念表記の変容に関する研究」『山梨国際研究 山梨県立大学国際政治学部紀要』第9号.

野田良之 1979「権利という言葉について」学習院大学法学会編『学習院大学法学部研究年報』第14号.

𠮷田忠 2012「シモン・フィセリングの統計学―19世紀中葉オランダでの大学派統計学の展開―」経済統計学会『統計学』第103号 2012年9月.

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?