ジャック・デリダ『弔鐘』試論

本稿のPDF版は下記リンク先からDLできます。

荒川幸也「ジャック・デリダ『弔鐘』試論①」(researchmap)

I read Glas as an autobiography, “about” Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Genet et al.

——Gayatri Chakravorty Spivak

私は『弔鐘』を、ヘーゲル、マルクス、ニーチェ、フロイト、ジュネ

及びその他の者「に関する」、一つの自伝として読んだ。

——ガヤトリ・C. スピヴァク

はじめに

以下では、ジャック・デリダ(Jacques Derrida, 1930-2004)の主著である『弔鐘』(Glas, 1974)の読解を試みる。

当初は『弔鐘』について真面目に取り上げるつもりはなかった。だが、以前はてなブログに「ジャック・デリダ『弔鐘 (Glas)』について」という記事を書いたところ、その記事がGoogle検索の上位を常にキープするようになってしまった。 Googleに「デリダ 弔鐘」と入力すると、一番上に私の記事が登場し、二番目に鵜飼哲先生の論考、小原拓磨さんの論考と続く。この順序についてはGoogleのアルゴリズムがどうかしている。鵜飼先生も小原先生もその専門家であるが、私はその専門家ではないからだ。鵜飼先生は、デリダに師事したことで知られており、デリダ『弔鐘』の翻訳を手がけていた(『批評空間』に連載)。デリダと鵜飼先生との関わりは、鵜飼哲『ジャッキー・デリダの墓』(みすず書房、2014年)の中で語られている。小原拓磨さんは、東北大学で「喪の哲学、喪としての哲学――デリダ思想における死の問題とヘーゲル読解」という博士論文で博士号を取得されている。

私は一橋大学大学院を受験するにあたって、かつて神奈川大学経済学部四年生であった2011年の夏に鵜飼哲先生にアポイントを取り、一橋大学大学院言語社会研究科の——ちょうど夏休みでキャンパスは静かであった——研究棟を訪ねたことがある。私は『ヘーゲル左派の研究がしたいのですが』などと不躾にも鵜飼先生にご相談させていただいた。鵜飼先生はそのとき確か「fraternitéについて考えている」と語っておられたと思う。2、30分程度話した後に、鵜飼先生は私に、当時一橋大学社会学研究科に所属していた大河内泰樹先生を紹介された。——話は逸れたが、私の書いたものが検索の上位に出続けるからには、私はそれに対していつまでも無責任を決め込むわけにはいかないだろう。

ジャック・デリダ『弔鐘』

ヘーゲルの残余

quoi du reste aujourd'hui, pour nous, ici, maintenant, d'un Hegel?

Pour nous, ici, maintenant: voilà ce qu'on n'aura pu désormais penser sans lui.

Pour nous, ici, maintenant: ces mot sont des citations, déjà, toujours, nous l'aurons appris de lui.

今日、われわれにとって、ここで、今、ヘーゲルから何が残っているか?

われわれにとって、ここで、今。これこそ今では、彼なくしては、考えられなくなった事柄だ。

われわれにとって、ここで、今。これらの言葉は引用である。すでに、つねに。われわれは、そのことを、彼から学んだ。

デリダはここで、ヘーゲルから残っているものを、「われわれにとって pour nous」「ここで ici」「今 maintenant」*1という側面から考察する。「われわれにとって für uns」とは、ヘーゲルの『精神現象学』(Phänomenologie des Geistes, 1807)で貫かれる一視点である。「ここで Hier」や「今 Jetzt=Itzt」についても同様に、『精神現象学』の「感覚的確信」においてヘーゲルが論じている。ヘーゲルが論じたこうした概念は、確かにヘーゲルの遺産であるが、その今日的な意義をデリダは改めて問うているように思われる。ちなみに「今日、ここで、今」については『弔鐘』右側のジュネ欄の最終的な一文にも登場する。

Ce que j’avais redouté, naturellement, déjà, se réédite. Aujourd’hui, ici, maintenant, le débris de

私が恐れていたことが、自然と、すでに、起こっている。今日、ここで、今、その瓦礫が

デリダは、左のヘーゲル欄では「今日、ここで、今」という概念に着目すると同時に、右のジュネ欄では「残ったもの」という概念に着目する。その上で両者の相互接続を試みている。つまり、右のジュネ欄の「残余」を、左のヘーゲル欄に持ち込み、左のヘーゲル欄の「今日、ここで、今」を、右のジュネ欄に持ち込むのである。

レンブラントの残余

« ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes » se divise en deux.

「小さな真四角に引き裂かれ便器に投げ棄てられた一幅のレンブラントから残ったもの」が二つに分かれる。

先に見た「ヘーゲルから何が残っているか」というデリダの問題提起は、ジャン・ジュネ(Jean Genet, 1910-1986)のそれを踏まえている。1967年に雑誌『テル・ケル』(Tel Quel)で発表された「小さな真四角に引き裂かれ便器に投げ棄てられた一幅のレンブラントから残ったもの」(Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes, 1967)というタイトルの中にあるように、ジュネが「レンブラントから残ったもの ce qui est resté d’un Rembrandt」について取り扱ったように、デリダはヘーゲルから残ったものについて考えようと試みているわけである。

デリダの問い

Qui, lui?

誰か、彼とは?

この問いの答えは、一見すると自明であるように思われる。なぜなら、ここで「彼」とはヘーゲルその人に他ならないからである。では何故、デリダはこのような自明で奇妙な問題提起をおこなっているのだろうか。デリダに言わせれば、「彼〔ヘーゲル〕の名はとても奇妙」である。しかし、一見すると自明なように見える問題提起はじつは「奇妙」ではない(後述)。

残余とは何か

Comme le reste.

残余と同じく。

ここで「残余と同じく」とはどういう意味であろうか。これは、二つに分かれた『小さな真四角に引き裂かれ便器に投げ棄てられた一幅のレンブラントから残ったもの』(Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes)が、それ自体、残余と同様の役割を果たすということだろうか。

「鷲(エグル)」に擬せられたヘーゲル

Son nom est si étrange. De l'aigle il tient la puissance impériale ou historique. Ceux qui le prononcent encore à la française, il y en a, ne sont ridicules que jusqu'à un certain point : la restitution, sémantiquement infaillible, pour qui l'a un peu lu, un peu seulement, de la froideur magistrale et du sérieux imperturbable, l'aigle pris dans la glace et le gel. Soit ainsi figé le philosophie emblémi.

彼の名はとても奇妙だ。鷲(エグル)からその名は帝国的あるいは歴史的な権力を受け継いでいる。いまでも彼の名をフランス語風に発音する人はいるが、この人々が滑稽に思われるとしても、それもある点までのことである。というのも、このフランス語風の発音によって彼を少し読んだ者、少しだけ読んだ者が感じるあの印象が、教師然とした冷たさ、また、乱れを知らない真面目さが、意味論的に申し分なく復元されるからだ。氷塊(グラス)と結氷(ジェル)に捕らわれた鷲、という次第。

そのまま凝固していてもらおう、蒼白の象徴と化した哲学者には。

フランス式に発音したヘーゲルの名前が、フランス語で「鷲」を意味する«aigle»(/ɛɡl/エグル)の発音と似ていることから、デリダはヘーゲルを「鷲」の表象と結びつける。確かに鋭い目をもつ「鷲」の風貌は、事物を冷徹に概念把握するヘーゲルの眼差しに似ているようにも見える。だが、デリダによって「鷲」に擬せられているのは、キャンバスの上に描かれたヘーゲルではなく、彼の著作のテクスト上から垣間見えるヘーゲル像である。そして同時に「鷲」によって表象されているのは、「氷と霜、氷塊(グラス)と結氷(ジェル)」という、ある種の冷たさ——それは氷のように硬くもあればゲル状の流動性を持っているような——の観念である。

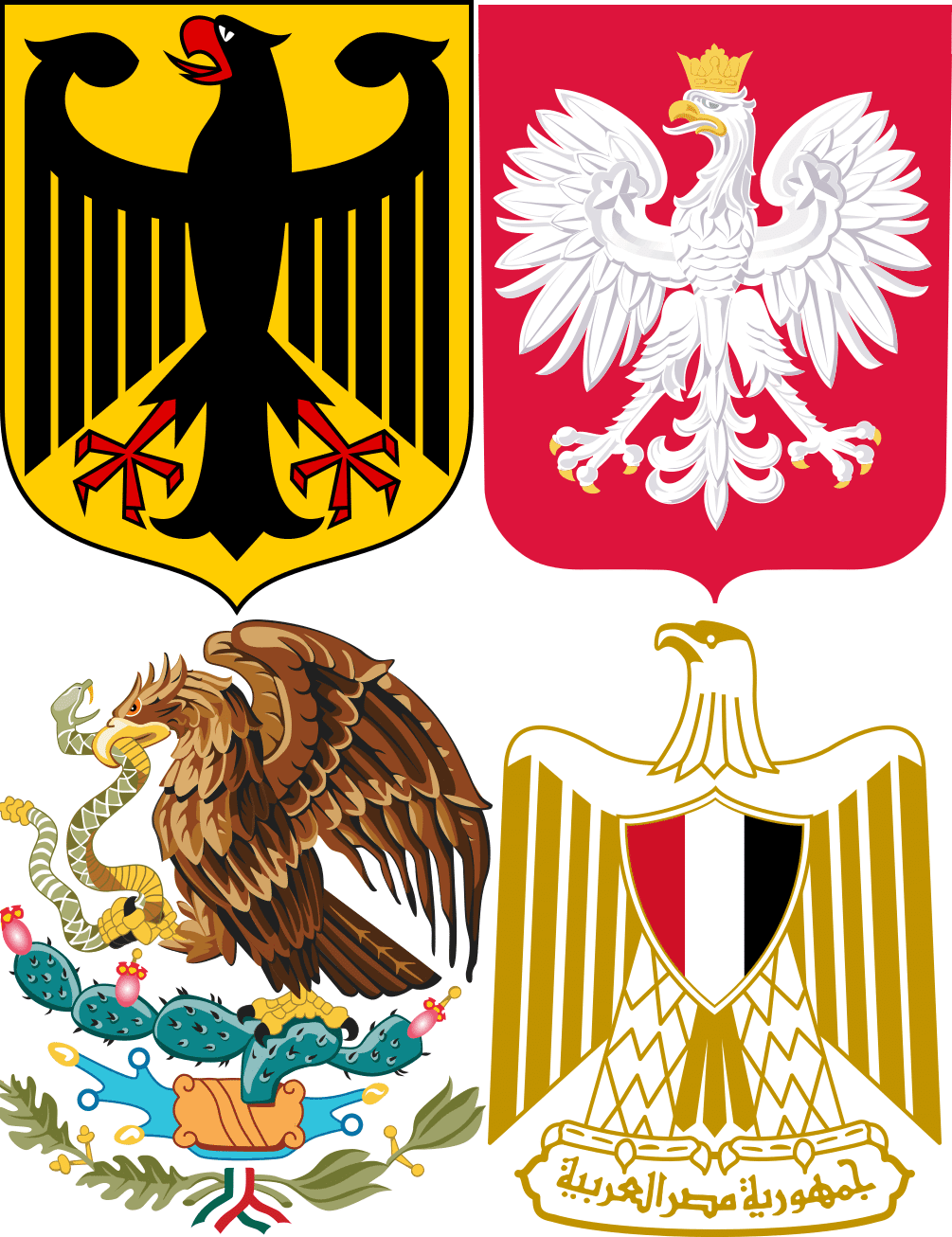

デリダのいう、「鷲」から引き出される「帝国的ないしは歴史的な権力」とはどういうことだろうか。一つには、鷲がさまざまな国章として通用してきたことを想起する必要があろう。ローマ帝国の国章は鷲であった。鷲とはまさに「帝国的ないしは歴史的な権力」の象徴に他ならない。

不均等な二つの欄

Deux colonnes inégales, disent-ils, dont chaque — enveloppe ou gaine, incalculablement renverse, retourne, remplace, remarque, recoupe l’autre.

不均等な二つの欄、二つのスタイルと彼らは言う、そのそれぞれが他方を包み、あるいはびっちり覆い隠す。計算不可能なまでに裏返し、反転させ、置き換え、記入し直す。そして、他方と交差=一致する。

「不均等な二つの欄 deux colonnes inégales」というのは、まさにデリダが本書で試みようとしているもの、すなわち、左のヘーゲル欄と右のジュネ欄のことであろう。「不均等 inégales」なのは、各パラグラフの長さのことであり、左右のいずれかの欄が長くもあれば短くもあるからだ。左右の欄は互いに包摂関係にあるが、どちらの欄が他方を包摂するのかはケースバイケースである。

〈絶対知〉とそのテクスト

Qui, lui? L’aigle de plomb ou d’or, blanc ou noir, n’a pas signé le texte du savoir absolu. Encore moins l’aigle rouge. D’ailleurs on ne sait pas encore si Sa est un texte, a donné lieu à un texte, s’il a été écrit ou s’il a écrit, fait écrire, laissé écrire.

誰か、彼とは? 鉛のあるいは黄金の鷲が、白鷲あるいは黒鷲が、絶対知のテクストに署名したわけではない。まして、赤鷲が署名したわけではない。そもそもまだ知られていないのだ、〈Sa〉がテクストかどうか、テクストに場を与えたかどうか、それが書かれたかどうか、あるいは、それが書いた、書かせた、書くにまかせたかどうか。

「鉛のあるいは黄金の鷲、白鷲あるいは黒鷲」というのは、一体何を意味しているのだろうか。これは、直前のパラグラフにある「エンブレム〔象徴〕と化した哲学者 le philosophie emblémi」という語に着目すると、様々な色で示された国章の鷲のことを指しているのではないだろうか。「黄金の鷲」は「サラディンの鷲」とも呼ばれる。「白鷲」はポーランドの国章であり、「黒鷲」はドイツの国章である。

デリダは〈絶対知〉の位置付けについて考える。〈絶対知〉というテクストは、例えば、ヘーゲルの『精神現象学』の最後章に登場する。したがって、〈絶対知〉は一つのテクストである。だが、その〈絶対知〉というテクストは、〈絶対知〉の立場から書かれたのであろうか。〈絶対知〉が〈絶対知〉について書くということは、自己言及的なプロセスを経ていることになる。

残余という計算不可能なものの計算可能性

L’incalculable de ce qui est resté se calcule, élabore tous les coups, les tord ou les échafaude en silence, vous vous épuiseriez plus vite à les compter. Chaque petit carré se délimite, chaque colonee s'enlève avec une impassible suffisance et pourtant l'élément de la contagion, la circulation infinie de l'équivalence générale rapporte chaque phrase, chaque mot, chaque moignon d'écriture (par exemple « je m'éc… ») à chaque autre, dans chaque colonne et d’une colonne à l’autre de ce qui est resté infiniment calculable.

〈残ったもの ce qui est resté〉の計算不可能性はおのれを計算する。あらゆる打撃(クウ)は入念に仕上げられ、たがいによりあわされ、しずかに組み上げられる。その打撃の数を数えようとしても、数えきれずに疲れ果てるのが落ちである。動じることなき自足をもって、小さな四角はどれもおのれの限界を画定し、欄はどちらも持ち上げられている。それでいながら、伝染の場が、一般的等価の無限の循環が、どの文、どの語、どのエクリチュールの切り株(たとえば «je m'éc…»)をも、他のそうしたものへと関係づける。無限に計算可能な〈残ったもの ce qui est resté〉の、それぞれの欄のなかで、そして一方の欄から他方の欄へと。

〈残余〉は計算不可能であるが、その計算不可能なものを計算しようとすると際限がなく悪無限に陥る。

略号と速記術

Sa sera désormais le sigle du savoir absolu. Et l’IC, notons-le déjà puisque les deux portées se représentent l’une l’autre, de l'Immaculée Conception. Tachygraphie proprement singulière : elle ne va pas d’abord à disloquer, comme on pourrait croire, un code c'est-à-dire ce sur quoi l’on table trop. Mais peut-être, beaucoup plus tard et lentement cette fois, à en exhiber les bords

〈Sa〉は、これ以後、絶対知 savoir absolu の略号となる。そして〈IC〉が無罪障のお宿り Immaculée Conception の略号となることも前もって記しておこう、この両者の射程はたがいに代理=表象しあうから。この奇妙なとしか言いようのない速記法は、そう思われかねないとはいえ、コードの、すなわち過度に信頼されているものの分解を、まず第一に目指すのではない。だが、おそらく、ずっとのちに、そのときはゆっくりと、コードの縁の数々を晒し出すことになるだろう

この注では、二つのことがらが言及されている。「略号」と「速記術」である。

«Sa»とは〈絶対知 savoir absolu〉の頭文字をつなげて作った「略号」である。「略号」とは、もともとは羊皮紙などの資源が限られているため、スペルを短縮形にして記号化したものである。文字はスペルを短縮することで、一見すると意味のわからない、何かしら神秘的な様相を呈することになる。

デリダは「略号」の例として«IC»を取り上げる。«IC»は「無原罪懐胎 Immaculata Conceptio」を表現している、とデリダはいう。文字通りには「穢れなき概念」を意味する「無原罪懐胎 Immaculata Conceptio」については、それをテーマとした絵画も多く存在するが、それは何より宗教上の解釈を含む「概念」である。

「速記術 tachygraphy」という語は、古代ギリシア語のταχύς(速い)から来ている。「略号」を用いるのは、もともとは羊皮紙のような書くための資源が枯渇していたからであり、数多くの宗教上の観念が「略号」で示されてきた。一方で、それは、弁論をすばやく書き取るためのものとしても用いられてきた。国会答弁は専門家によって記号を用いてすばやく記録される。古くはソクラテスやキケロの弁論が速記術で書き記されたと言われる。

速いことと遅いこととは、対照的である。「ずっと後に、もっとゆっくりと」と述べる際、デリダは「速記術」の速効性と遅効性の両側面に言及しているのではないだろうか。

教育と署名との両立不可能性

On ne sait pas encore s’il s’est laissé enseigner, signer, ensigner. Peut-être y a-t-il une incompatibilité, plus qu’une contradiction dialectique, entre l’enseignement et la signature, un magister et un signataire. Se laisser penser et se laisser signer, peut-être ces deux opérations ne peuvent-elles en aucun cas se recouper.

〈Sa〉が教えられるにまかせたかどうか、署名されるにまかせたかどうか、教えられ署名されることで血を流したかどうかは、それは、まだ、知られていない。教育と署名、教師と署名者の間には、おそらく、弁証法的矛盾以上の両立不可能性がある。思考されるにまかせることと署名されるにまかせること、この二つの操作は、おそらく、どんな場合にも、けっして交差=一致することはありえない。

«enseigner, signer, ensigner»という三つの動詞は韻を踏んでいる。鵜飼訳では三つ目の«ensigner»が、その直前の«enseigner»(教える)と«signer»(署名する)のカバン語として訳出されているが、«ensign»は例えばBlue EnsignやRed Ensignのように「旗章」をも意味する。

デリダがここで述べているのは、〈Sa〉(=絶対知)における「署名」との両立不可能性という問題であるが、これはデリダが自身の問題関心に引きつけているのである。デリダはすでに「署名 出来事 コンテクスト」(signature événement contexte, 1971)の中で「署名」について次のように述べていた。

Les effets de signature sont la chose la plus courante du monde. Mais la condition de possibilité de ces effets est simultanément, encore une fois, la condition de leur impossibilité, de l’impossibilité de leur rigoureuse pureté. Pour fonctionner, c’est-à-dire pour être lisible, une signature doit avoir une forme répétable, itérable, imitable; elle doit pouvoir se détacher de l’intention présente et singulière de sa production. C’est sa mêmeté qui, altérant son identité et sa singularité, en divise le sceau.

署名の諸効果はこの世でもっともありふれたものだ。だがその効果の可能性の条件は同時にまたもやその不可能性の条件、つまりその厳密な不純さの不可能性の条件でもある。署名が機能するためには、言い換えればそれが読解可能であるためには、反復可能な、繰り返し可能な、模倣可能な形式をもつものでなければならない。すなわち署名はそれが産出される際の現前的かつ単独的な意図から解き放たれうるのでなければならない。署名の同一性と単独性を変質させることによって署名の封印を破り割るのは、ほかでもない署名のもつ同じものという性質〔=同性〕なのである。

ここではさしあたり紛らわしい「同一性 identité」「単独性 singularité」「同性 mêmeté」という三つの言葉について整理しておく必要があるだろう。

テクストの著者がジャック・デリダ本人のものとして認識されるためには、その作品に「ジャック・デリダ」という固有名が署名される必要がある。しかし、死後出版であったり、本名を隠して出版されたりした場合には、署名がなされない場合もあろう。その際に、編者が著者の名前を後から付したとすれば、その人の著作として認識されうる。例えばスピノザの『エチカ』は、スピノザの死後に出版されたが、それゆえスピノザの署名はなく、B. D. S.(彼の名前の頭文字の略)しか記載されていなかった。だが、今では我々は『エチカ』をスピノザのそれとして認識している。署名の「同一性 identité」は、このような著者とテクストとの同一性を意味している。

「署名 出来事 コンテクスト」の末尾にデリダは自身の署名の筆跡画像を付している。どうしてこれが筆跡画像なのかといえば、そこには彼独自の書き方の癖という特徴が表現されているからである。筆跡には個人の癖が反映されており、手で描くにせよ口で描くにせよ、足で描くにせよ、その人においてのみその筆跡は再現可能である、ということによって、署名の「単独性(特異性) singularité」が担保されている。

しかしながら、署名の「単独性」という個人の癖が反映された筆跡は模倣可能であるし、反復されうる。このような署名の反復可能性のことをデリダは「同性 mêmeté」と呼んでいる。こうした議論は「複製可能時代の芸術作品」(ベンヤミン)と軌を一にしているかもしれない。すなわち、署名がその人のものであることを示す必要があるのに、署名それ自体は模倣可能で複製可能であることによって、それが使用される機会はもはや単独のものではなくなるのである。したがって、署名の効果は厳密に見れば矛盾していることになる。

残余としてのわずかなもの

A peu près.

わずかを除いて。

この箇所は、英訳では“Almost”(Derrida1986: 1)あるいは“Just about”(Derrida2021: 7)と訳されているが、直訳すると「わずかなもの peu」「〜を除外して à ~ près」という意味である。デリダの「残余の思考」からすれば、一般的には「除外」される「わずかなもの peu」に着目することこそが重要なのではないか。

ヘーゲルの署名と〈絶対知〉の資料体

Sa signature, comme la pensée du reste, enveloppera ce corpus mais n'y sera sans doute pas comprise.

彼の署名は、残余の思考と同じく、この資料体を包みこむだろうが、おそらくそこには含まれないだろう。

ここで問題となっているのは、「署名」と「資料体」との包摂関係である。或る資料体の上に、ヘーゲルがその名前を署名するとしよう。そうすると、その署名が著者名として資料体を包摂することになる。だが、その署名が資料体の中身・内容に直接関わるわけではない。したがって、その署名は「おそらくそこ〔資料体〕には含まれない n'y sera sans doute pas comprise」。ここで「おそらく sans doute」というのは、例えば、自伝のように著者自身がその中に直接登場する可能性もゼロではないからであろう。加えて、デリダが「その資料体 ce corpus」を「テクスト texte」ではなく「資料体 corpus」と呼んでいる理由はおそらく「〈Sa〉が一つのテクストかどうかまだ知られていない on ne sait pas encore si Sa est un texte」からであろう。

残余についての思考と思考のための残余

デリダは「残余の思考と同じく comme la pensée du reste」と述べているが、この「残余の思考 la pensée du reste」は一体何を意味しているのだろうか。その手がかりとしてデリダはこのパラグラフに付された注の中で次のように述べている。

reste à penser : ça ne s'accentue pas ici maintenant mais se sera déjà mis à l'épreuve de l'autre côté. Le sens doit répondre, plus ou moins, aux calculs de ce qu'en termes de gravure on appelle contre-épreuve

思考するための残余。それ〔ça〕は、ここで、今、強調されるのではなく、反対側の検証=試練〔épreuve〕に、すでに、身を晒しているだろう。この意味は製版の用語で逆版刷り〔contre-épreuve〕と呼ばれるものの計算に、多かれ少なかれ、対応しなければならない

「〜するためにとどまる rester à + inf.」と動詞の「思考する penser」が組み合わさって「思考するための残余 reste à penser」という意味になる。「思考するための残余 reste à penser」とは、つねに思考の余地を残しておく、ということである。このことがデリダのいう「残余の思考 la pensée du reste」ではなかろうか。

«ça»は«cela»の短縮形で「それ」という意味である。«ça»は、本書で〈絶対知 savoir absolu〉の略号とされている«Sa»と同じ発音である。同じ発音であるからといって、«ça»と«Sa»に何らかの連関があるのかといえば、その点はよくわからない。おそらくデリダは、フロイトが非人称代名詞でEsと呼んだようなしかたで、〈Sa〉をまるで「それ ça」のように用いているのではないだろうか。この点に関してスピヴァクは次のように指摘している。

デリダは『弔鐘』の中でヘーゲルの「絶対知 savoir absolu」を一貫して Sa と略記している。これは Ça(イド、エス)の誤記、シニフィアンのフランス語での略号であるばかりでなく、女性形の対象に付く所有代名詞でもある。その対象はこの場合は名指されていない。ヘーゲルによって明確化された絶対知は、名指されない[名づけえない][女性的なもの](“chose féminine”)[女性的なもの——あらゆる意味で]への意志の内部に捕らわれているのかもしれない

スピヴァクの読解で重要なのは、Saが「女性形の対象に付く所有代名詞」という点に着目したことである。だが、そのさい、「名指されない《女性的なもの》への意志の内部に捕らわれている」のは誰であろうか。ヘーゲルか?それともデリダか?そもそも「絶対知 Das absolute Wissenschaft」(中性名詞)というドイツ語でヘーゲルは書いたのであって、それをSaというフランス語の略号にしたのはヘーゲルではなく、デリダである。であるならば、「名指されない《女性的なもの》への意志の内部に捕らわれている」のはデリダに他ならないのではないだろうか。

「反対側の検証 l'épreuve de l'autre côté」とは、ここでは要するに、ヘーゲル欄に対するジュネ欄のことであろう。ヘーゲル欄の外部には、まだ考える余地が残っている。その余地を埋めるようにして、ジュネ欄が存在する。したがって本書では、ヘーゲル欄とジュネ欄とはそれぞれたがいに無関係に併記されているのではない。ヘーゲル欄とジュネ欄とは「たがいに交差=一致する」ことが計算されており、「残余の思想」を実践するものである。この点について詳しくは、まさに右のジュネ欄を検討しなければならない。

交差=一致する、残余の二つの機能

Il y a du reste, toujours, qui se recoupent, deux fonctions.

残余には、そもそも、残余には、つねに、たがいに交差=一致する、二つの機能がある。

先に見た左のヘーゲル欄では、「思考されるにまかせることと署名されるにまかせること、この二つの操作は、おそらく、どんな場合にも、けっして交差=一致することはありえない」(Se laisser penser et se laisser signer, peut-être ces deux opérations ne peuvent-elles en aucun cas se recouper.)と述べられていたが、このことは、「残余 reste」の「二つの機能 deux fonctions」が「たがいに交差=一致する se recoupent」と述べられているのとは対照的である。換言すれば、デリダが左のヘーゲル欄では〈たがいに交差し得ないもの〉について論じているのに対して、右のジュネ欄では〈たがいに交差するもの〉について論じているようにも見える。

(つづく)

注

藤本一勇は「タンパン」の訳注で「今 maintenant」に関して次のように述べている。「manitenuとmaintenantは動詞maintenir「維持すること・保持すること」の過去分詞と現在分詞。特にmaintenantは現在分詞から派生して「今」を意味する名詞となり、デリダの時間論(あるいは時間論批判)において決定的な脱構築ポイントとなる。maintenirはもともとmanū tenēre「手でつかまえていること」に由来する。形而上学における「今」中心の時間概念と「手」の概念とのひそかな連携、さらにはその存在論的構制を剔出する際に、デリダはヘーゲルのBegriff(「概念」=把握すること)やハイデガーの「手」の概念(Vorhandenheit「手まえ存在性=客体存在性」、Zuhandenheit「手もと存在性=用具存在性」等々)を踏まえつつ、そこに所有性=固有性(propriété)の呪縛を読み込む。フッサールの「生ける現在」における過去把持・未来把持の問題も同様である。この問題系はデリダが認めるように『哲学の余白』(とりわけ「ウーシアーとグランメー」を参照のこと)ばかりでなく、『声と現象』、『弔鐘』、『他者の発明』初秋の「ハイデガーの手」等々、多数のデリダの仕事を貫いている。」(藤本一勇「訳注/タンパン」(*56)、デリダ『哲学の余白 上〈新装版〉』所収、323〜324頁)。本書の読解においても、「今 maintenant」が「手」の概念とどのような連関を持っているのかという点に注意する必要があるだろう。

文献

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?