ヘーゲル『法の哲学』試論—「序文」篇

はじめに

本稿では,G・W・F・ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831)の主著の一つである『法の哲学』(Philosophie des Rechts, 1820)の読解を試みる*1.

まず最初に,訳者の一人である佐藤康邦(1944–2018)の言葉を紹介しておきたい.

当たり前のことながら,翻訳するということになれば,『法の哲学』から自分に興味のある箇所を引き出して論文を書けば良いというのとは違い,ヘーゲルの書いたテキスト全部に付き合わなければならないということになる.それが,すでに,『法の哲学』に対する接近法として独特のことともなる.たとえば,普段敬遠して余り省みなかった「抽象法」の部分の翻訳にも付き合わされるということになる(特にローマ法の部分など並大抵の苦労ではない).しかしその結果,改めて,『法の哲学』全体を通じてのヘーゲルの一貫した姿勢というものを思い知らされたということもある.それが,『法の哲学』が,顕在的に法によって規制されている関係としても,暗黙の諒解のうちに形成された関係としても,「人倫的」秩序というものがすべて人間の意志によって支えられているということを基本前提としているということである.このことは極く当たり前のことであるにもかかわらず,「抽象法」を翻訳するなかで新鮮なものとして再確認されたということなのである.

(佐藤2004:70–71)

佐藤の翻訳上の苦労には共感するところがある.本稿では基本的にパラグラフを飛ばさずに読み進めることにしているが,このような読解作業は実は大変な苦労が伴っている.最初から読み進めていけば当然どこかで理解できないパラグラフにぶつかってしまうことになるからである.途中の理解できたところだけを取り上げて繋ぎ合わせて論文にするのとは別の難しさがある.

ヘーゲル法哲学研究において,最も取り扱われることが多いのは,おそらく第三部「人倫 Die Sittlichkeit 」であり,これに反して,第一部「抽象法 Das abstracte Recht 」は,おそらく最も取り扱われることが少ないと思われる.だが第二部「道徳性」や第三部「人倫」の展開を支えるものは,先行する「緒論」や第一部「抽象法」なのである.その限りで,こうした先行部門の重要性は(それが取り扱われる数に反比例して)いささかも揺らぐことがない.

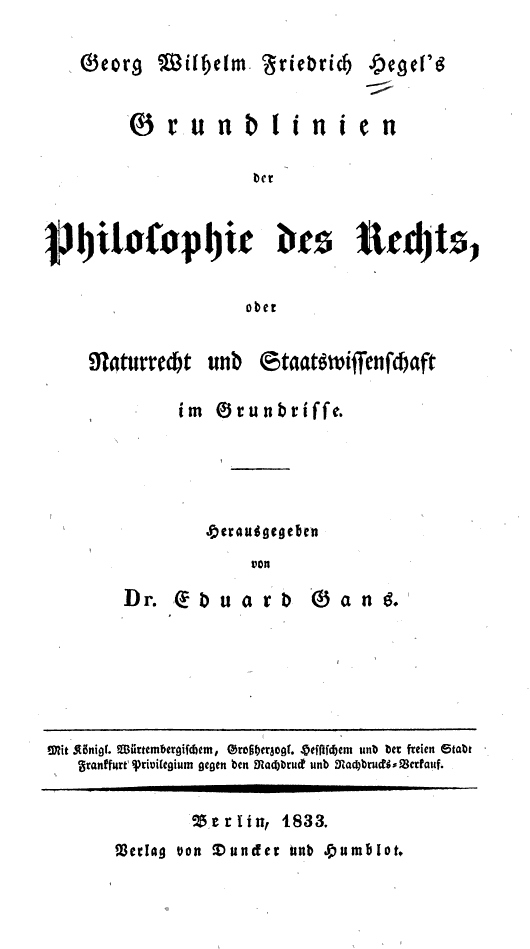

ヘーゲル『自然法と国家学の要綱/法の哲学の綱要』

本書には二つの表題が存在する.「自然法と国家学の要綱」(Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse)と「法の哲学の綱要」(Grundlinien der Philosophie des Rechts)である.

「自然法と国家学の要綱」

本書は大学の「法の哲学の講義の手引き」(Hegel1820: ⅲ,上妻ほか訳(上)11頁)として出版されたという経緯がある.「自然法と国家学 Naturrecht und Staatswissenschaft 」はその当初の講義名を指している.ただし,「自然法」といっても「自然法 Naturgesetz 」ではない.より精確には「自然権 Naturrecht 」と訳されるべきである*2.

表題紙では「自然権」よりも「国家学」の方がフォントが大きくなっている.このことは,本書において「自然権」よりも「国家学」こそが重要な地位を占めていることを表現していると言えるかもしれない.実際,本書は長らく「国家哲学」(マルクス)の書として読まれ続けてきたという経緯がある.

本書は一般的に『法の哲学』(Philosophie des Rechts)と呼ばれているが,ヘーゲル自身は本書を『要綱 Grundriss 』と呼んでいる.もしかすると「自然法と国家学の要綱」(Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse)が主題で,「法の哲学の綱要」(Grundlinien der Philosophie des Rechts)は副題なのかもしれない.

「法の哲学の綱要」

学問領野(ディシプリン)としての法哲学は英語で"Philosophy of Law"というが,ヘーゲルの『法の哲学』は「法律の哲学」ではない*3.むしろそれは「権利の哲学」として理解されなければならない(ノックス).

ドイツ語の"Recht"は多義語であって,しばしば「法・権利・正義」などと並べて訳されることがある.ヘーゲルの『法の哲学』では,「権利 Recht 」と「法律 Gesetz 」と「正義 Gerechtigkeit 」*4とは明確に区別されている.日本語の「権利」という言葉には「利益」という意味を持つ「利」が含まれるが,ドイツ語の"Recht"という言葉には「利益」に該当する意味が含まれていないので,日本語の語感に引っ張られて解釈しないよう注意されたい*5.

表題の「綱要 Grundlinien 」はほとんどの場合省略されて,ただ単に『法の哲学』と呼ばれることが多い.複数形の"Grundlinien"は「大綱,大すじ」という意味であるから,先の「要綱 Grundrisse 」と意味上は大差がない*6.ちなみに,両者に共通する"Grund-"には「土台,基礎的な,根本的な」という意味がある.

「要綱 Grundrisse 」であれ「綱要 Grundlinien 」であれ,本書で述べられている事柄はあくまで基本となる大まかな粗筋である.したがって,ヘーゲルが本書でこの社会のありとあらゆるすべての事柄を語り尽くしているわけではないという点には留意されたい.

「講義への手引き」としての『要綱』

この要綱を出版する直接のきっかけは,私が職務上おこなう法の哲学の講義への手引きを私の聴講者の手もとにあたえておく必要が痛感されたことである.哲学のこの部門についての根本諸概念は,私が以前に私の講義のために用意した『哲学的諸学のエンチュクロペディー』(ハイデルベルク,1817年)のなかにすでに含まれているのであるが,本教科書は,同じ根本諸概念をより大規模に,とりわけより体系的に詳論するものである.

(Hegel1820: ⅲ,上妻ほか訳(上)11頁)

『エンツュクロペディー』(Encyklopädie, 1817)*7が出版されたのと同年,ヘーゲルはハイデルベルク大学で「自然法と国家学」という法哲学の講義を開いている(ヘーゲル2007).この「自然法と国家学」の講義録は「原-法哲学 Ur-Rechtsphilosophie 」(ヴァンネンマン手稿)とも呼ばれる.

そもそも『エンツュクロペディー』がすでに「要綱」なのだが,本書は「同じ根本諸概念をより大規模に,とりわけより体系的に詳論するもの」であるから,これはいわば要綱の中の要綱(Grundriss im Grundrisse)である.まるでマトリョーシカのような入子構造であるが,それによって解像度を上げるようにして事柄の細かい部分にまで立ち入ることができるようになっているわけである.

ヘーゲルの法哲学講義

ヘーゲルが大学で行った法哲学講義では,より具体的な事例に言及されることが多々ある.それゆえ,ヘーゲルの講義録は,ヘーゲルの哲学体系をより精確に理解するための恰好の材料となり得る*8.ヘーゲルの法哲学講義を受講した学生が記録したノートは多数伝承されている.その邦訳は以下の通りである.

・ヘーゲル 2000『法哲学講義』長谷川宏訳,作品社.

・ヘーゲル 2002『自然法および国家学に関する講義——1817/18年 冬学期講義,ハイデルベルク,1818/19 冬学期序説(付録),ベルリン——』法学部学生 P. ヴァンネンマン手稿,尼寺義弘訳,晃洋書房.

・ヘーゲル 2003『自然法および国家法——『法の哲学』第二回講義録 1818/1819年,冬学期,ベルリン——』C. G. ホーマイヤー手稿,尼寺義弘訳,晃洋書房.

・ヘーゲル 2005『ヘーゲル教授殿の講義による法の哲学Ⅰ『法の哲学』第五回講義録 1822/23 冬学期 ベルリン』H. G. ホトー手稿,尼寺義弘訳,晃洋書房.

・ヘーゲル 2006『法・権利・正義の哲学 『法の哲学』第五回講義録 1822/23 冬学期ベルリン』K. W. L. ハイゼ手稿,E. シルバッハによる編輯と序文,尼寺義弘訳,晃洋書房.

・ヘーゲル 2007『自然法と国家学講義 ハイデルベルク大学1817・18年』高柳良治監訳,神山伸弘・滝口清榮・徳増多加志・原崎道彦・平山茂樹訳,法政大学出版局.

・ヘーゲル 2008『ヘーゲル教授殿の講義による法の哲学Ⅱ『法の哲学』第五回講義録 1822/23 冬学期 ベルリン』H. G. ホトー手稿,尼寺義弘訳,晃洋書房.

・ヘーゲル 2009『『法の哲学』第四回講義録 1821/22 冬学期 ベルリン』キール手稿,尼寺義弘訳,晃洋書房.

・ヘーゲル 2020「ヘーゲル 最後の「法の哲学」講義(1831)——シュトラウス手稿——」D. F. Strauss筆記,尼寺義弘訳,阪南論集 人文・自然科学編,Vol. 55,No. 2.

ヘーゲルの死後,弟子のエドゥアルト・ガンス(Eduard Gans, 1797–1839年)がこれらのノートをもとに「補遺 Zusatz 」として編纂した『要綱』が,ベルリン版ヘーゲル全集には収められている(Hegel1833).

『G・W・F・ヘーゲルの法哲学綱要,あるいは自然権と国家学の要綱』(エドゥアルト・ガンス編,ベルリン,1833年)

「注解」の役割について

しかし,この要綱が出版され,それにともない広範な公衆の眼に触れることになるということを機縁に,筆者と類似の考え方やちがった考え方,それらの考え方のさらなる帰結等について,講義でならそれ相応の説明が加えられるという理由から,当初は簡単な記述で示唆するにとどめるつもりであった注解が,本書では,しばしばより大規模なものになってしまった.それというのも,本文のかなり抽象的な内容をそのつどはっきりさせ,そして身近な,また誰でも思いつく当世風の考えにいっそう広範な顧慮を払うことが目ざされたからである.こうして,概論の目的やスタイルが一般に具える以上に詳細な注解が数多く生まれることになった.

(Hegel1820: ⅲ–ⅳ,上妻ほか訳(上)11–12頁)

本文から字下げ(インデント)されている箇所が諸々の「注解 Anmerkungen 」である.「要綱 Grundriss 」にはしばしば本文とは不釣り合いなぐらい長い「注解」が見いだされる.ヘーゲルは「注解」で思いのほか筆が滑ってしまったのかもしれない.そうして長く施された「注解」は,従来の「概論 Compendium 」のスタイルを逸脱することとなったとヘーゲルはいう.

本文は基本的に短く簡潔に述べられているが,短く簡潔に叙述されているからといってその文意を理解することが容易なわけではない.むしろ文章の短さに反比例して理解することが困難になることもあるだろう.そして注解を読んだら本文がわかりやすくなるかといえばそうでもない. 『精神現象学』(1807年)でも述べられていた通り,わかりにくいものはわかりにくいのである.

「要綱」と「概論」の区別

ここで注意しなければならないのは,ヘーゲルが「要綱 Grundriss 」と「概論 Compendium 」とを明確に区別している点である.ヘーゲルは本書を「要綱 Grundriss 」と呼ぶことはあっても,決して「概論 Compendium 」と呼ぶことはない.両者の違いは一体どこにあるのだろうか.ヘーゲルは「概論 Compendium 」について次のように述べている.

だが,本来,概論というものは,すでにでき上がったものとみなされる学問領域を対象とするのであり,この概論に固有のことは,ところどころにみられる小さな補足を除けば,その形式がすでにでき上がった規則や手法をもつのと同様,すでに承認され,熟知されている内容の本質的な諸契機を連関づけ,秩序づけることにほかならない.しかし,哲学的な要綱については,そもそもこうしたやり方は期待されてはいない.というのも,哲学がもたらすものは,毎日はじめからやり直されるペーネロペーの織物にも似て,一晩の徹夜ですべてをなし遂げる仕事のように考えられているからである.

(Hegel1820: ⅳ,上妻ほか訳(上)12頁)

「概論 Compendium 」と「要綱 Grundriss 」との大きな違いは,「概論 Compendium 」が既存の学問領域を対象とするのに対して,とりわけ哲学的な「要綱 Grundriss 」は,すでに決まった学問領域とはみなされていないような,もっと生々しい思索の営みであることのうちにある.

この点は,ヘーゲル哲学の体系性について誤解されてきたこともあって非常に重要だと思われる.というのも,ヘーゲルの「要綱 Grundriss 」は,しばしば「概論 Compendium 」——「その形式がすでにでき上がった規則や手法をもつのと同様,すでに承認され,熟知されている内容の本質的な諸契機を連関づけ,秩序づける」もの——と取り違えられてしまっているように思われるからである.

「要綱 Grundriss 」が「概論 Comendium 」ではないということによって目を向けなければならないのは,ヘーゲルが"Grundriss"という語によって意図した事柄である.ドイツ語の"Grundriss"には,「概要,概説」という意味のほかに,建築図面における「平面図,見取り図」という意味がある.ヘーゲルは『エンツュクロペディー』や『要綱』において,まさしく「見取り図 Grundriss 」を示そうとしているのである.

18世紀頃から確認される"Grundriss"の用法は,それ以前の"Sciagraphia"の用法に対応するだろう.その過渡期の一例として,バウムガルテン『哲学的百科事典の素描』(Baumgarten, Sciagraphia Encyclopaediae Philosophicae, 1769)を挙げておく.ラテン語の"Sciagraphia"の語源は,ギリシア語の"σκιαγραφία"(「素描,スケッチ」の意)である.三浦和男による「基本スケッチ Grundriss 」という『要綱』の邦訳は,この点まで意味を遡及的に汲み取ったものと考えられる.

『要綱』の「方法」としての「論理の学」

![]()

この要綱が,さしあたっては,ここで指導的な役割を果たしている方法のゆえに,普通の概論とは異なっていることはたしかである.しかし,ひとつの素材から他の素材へと進む哲学的な仕方や,学問的証明の哲学的な仕方,一般的にいって思弁的認識の仕方が本質的に他の認識の仕方とは異なるということは,ここに前提とされていることである.こうした相違の必然性を洞察することだけが,われわれの時代において,哲学を,それが転落した不名誉な頽落から救いだすことができるのである.

(Hegel1820: ⅳ–ⅴ,上妻ほか訳(上)12頁)

ヘーゲルの「要綱 Grundriss 」と通常の「概論 Compendium 」の違いはとりわけ「方法 Methode 」の違いにある.

ヘーゲルは「ひとつの素材から他の素材へと進む哲学的な仕方や,学問的証明の哲学的な仕方,一般的にいって思弁的認識の仕方が本質的に他の認識の仕方とは異なる」と述べ,このことは本書では「前提とされている」という.この「前提とされている」仕方は,一体どこで述べられているのだろうか.この同じパラグラフの後半でヘーゲルは『論理の学』(Wissenschaft der Logik)を取り上げているから,そこにヘーゲルの「哲学的な仕方」が示されていると言えるだろう.

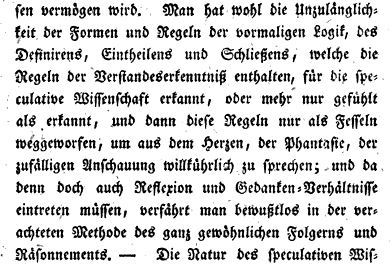

「以前の論理学」

以前の論理学の諸形式や諸規則,つまり悟性認識の諸規則を含む定義や区分や推理が,思弁的学問にとって不十分なものであることが,おおよそは認識されるにいたった,あるいはむしろ,認識されたというより感じられるにいたった.そこで,これらの規則はもっぱら足枷として投げ捨てられ,代わって心や空想や偶然的な直観から気ままに語られるようになった.だが,そうはいっても,反省や思想的諸関係もまた登場せざるをえないような場合には,ひとは無意識に,ありふれた推論や理屈づけといった軽蔑すべき仕方にしたがって,ふるまっているのである.

(Hegel1820: ⅴ,上妻ほか訳(上)12–13頁)

ここでヘーゲルは「以前の論理学」というものに言及しているが,これは要するにヘーゲルのいわゆる『論理学』(Wissenschaft der Logik)ではなく,アリストテレスからカントまでの伝統的論理学を指し示している.「以前の論理学の諸形式や諸規則,つまり悟性認識の諸規則を含む定義や区分や推理が,思弁的学問にとって不十分なものであることが,おおよそは認識されるにいたった」とヘーゲルはいうが,このような認識にはカントの批判哲学が大きく関与している.

そしてそのような伝統的論理学は「もっぱら足枷として投げ捨てられ,代わって心や空想や偶然的な直観から気ままに語られるようになった」とヘーゲルは続けている.むろんヘーゲルは「心や空想や偶然的な直観から気ままに」語ることを支持しない.「ありふれた推論や理屈づけ」(フリース)もヘーゲルは本書で繰り返し斥けることになるであろう.こうした思考様式は「理性的なもの」からかけ離れているからである.

「学問」における「内容」と「形式」

——思弁的知の本性については,私の『論理学』において詳細に展開しておいたところである.それゆえに,この要綱では,ここかしこで進行と方法とについての説明がつけ加えられるにすぎない.対象の性質が具体的で,それ自身きわめて多様なものであるので,すべての細部の個々一々において論理的筋道を指摘し,顕示するようなことはたしかに省かれている.しかし,それは,ひとつには,こうしたことは,学問的方法が熟知されていることが前提とされるときには, 余計なこととみなされうるからであり,またひとつには,全体が,全体の分肢の形成発展とともに,論理的精神にもとづいていることは,おのずと気づかれることだからである.私は,この論述がこの方面からも理解され,評価されることをとくに望みたい.というのも,この論述において問題になっているものは学問であり,そして学問においては,内容は本質的に形式と結びついているからである.

(Hegel1820: ⅴ,上妻ほか訳(上)13頁)

ヘーゲルがこのパラグラフで『論理学』(Wissenschaft der Logik)という言葉によって示しているのはいわゆる『大論理学』と『小論理学』のどちらであろうか.岩波文庫(上妻精ほか訳)の訳注には,「ここでの『論理学』は『大論理学』初版(Wissenschaft der Logik, Nürnberg, 1812–16)のこと」(ヘーゲル2021:365)と述べられている.

ヘーゲルは「この〔『要綱』の〕論述がこの〔ヘーゲル『論理学』の〕方面からも理解され,評価されることをとくに望みたい」とわざわざ述べているが,『要綱』が『エンツュクロペディー』「C. 精神の哲学」の「客観的精神」のうちに位置しつつ,なおかつそれ以上に詳述されたものであることを顧慮するならば,『要綱』が「A. 論理の学」を前提しており,その限りで「A. 論理の学」を踏まえて理解されなければならないことは,むしろ自明の理である.

上のパラグラフにおいては「学問 Wissenschaft 」と「形式 Form 」が強調されているのだが,これは『論理学』が『要綱』における「形式」を支えるものであるからに他ならない.「内容」と「形式」の一致こそが「学問」を形作るのである.

であるならば,『要綱』は『論理学』のいかなる「論理 Logik 」に従って理解されるべきなのかという問題が,そこから生じてくる.

『要綱』における『論理学』への言及箇所

以下では,『法の哲学』における『論理学』への言及箇所を取り上げる.

まずヘーゲルは以下のパラグラフで『エンツュクロペディー』のいわゆる『小論理学』への参照指示を出している.

しかし,この個別性は,個別性ということでよく思い浮かべられるような一なるものとしての直接性においてある個別性ではなく,その概念による個別性である(『哲学的諸学のエンチュクロペディー』112節から114節).

(Hegel1820: 19,上妻ほか訳(上)77頁)

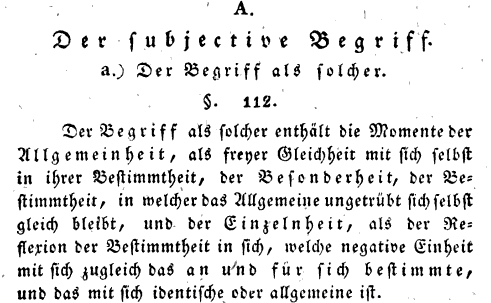

ここでヘーゲルが参照指示を出している『エンツュクロペディー』112〜114節は,『小論理学』の「A. 主観的概念,a.)概念そのもの」に該当する.

A. 主観的概念

a.)概念そのもの

(Hegel1817: 80)

なおヘーゲルは先のパラグラフの続きでも『論理学』への参照を要求している.

思弁のこの最内奥,自分自身に関係する否定性としての無限性,いっさいの活動や生命や意識のこの究極的な原点を立証し,くわしく解明することは,純粋思弁哲学としての『論理学』に属する.

(Hegel1820: 20,上妻ほか訳(上)78頁)

さらにヘーゲルは『要綱』§24注解において,再び『エンツュクロペディー』の『小論理学』への参照指示を出している.

普遍性のさまざまな規定は論理学(『哲学的諸学のエンチュクロペディー』118節から126節参照)のうちにあたえられている.

(Hegel1820: 31,上妻ほか訳(上)106頁)

他にも『論理学』に言及した箇所は見出されるが,それはおいおい見ていくことにしよう.

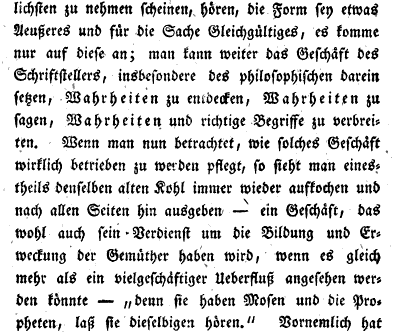

複数形の「真理」と「永続的なもの」

![]()

たしかに,ものごとをもっとも根本的に受け取るようにみえるひとびとからは,形式は何か外面的なものであって,ことがらにとってはどうでもよいものであり,肝心なのはことがらだけであるといったことが聞かれるかもしれない.さらに,著述家,ことに哲学的著作家の仕事とは,もろもろの真理を発見し,もろもろの真理を語ること,もろもろの真理や正しい諸概念を普及することであるとみなすことができるかもしれない.ところで,こうした仕事が実際にどのように営まれるのがつねであるかを観察するならば,一方では,同じ古くさい話が相変わらず蒸し返され,四方八方に伝えられているのをみることになるのである.——この仕事も,たとえそれが御苦労な余計事のようなものとみなされるとしても,つまり,「彼らにはモーセと預言者がいる.彼らはこのひとびとに聞けばよい」といわれるようなものだとしても,人心の陶冶と覚醒のためのそれなりの効能はもつであろうが——.

(Hegel1820: ⅴ–ⅵ,上妻ほか訳(上)14頁)

前節で見たように,ヘーゲルは「この論述において問題になっているものは学問であり,そして学問においては,内容は本質的に形式と結びついている」と述べていた.したがって,上述の見解は,ヘーゲルがごく一般的な考え方を示したものであって,ヘーゲル自身の思想とは異なっていると考えられる.

ここで強調されている「真理 Wahrheiten 」は複数形になっている.「著述家,ことに哲学的著作家の仕事とは,もろもろの真理を発見し,もろもろの真理を語ること,もろもろの真理や正しい諸概念を普及することである」というのはヘーゲルの立場ではない.古代の哲学者が「万物の根源」についてそれぞれ主張しているような様を想起すれば良いかもしれない.各々が「真理」だと主張する事柄が複数存在することによって,各々の「真理」が対立することになる.

![]()

とりわけ,さまざまの機会に,こうした仕事において示される口調や自負には驚かされる.それは,まるで諸真理の熱心な普及が世間にこれまで欠けていたかのような,蒸し返された古い話が前代未聞の新しい真理をもたらしているかのような,そしてとりわけ,いつでも「いまの時代に」こそとくに銘記されなければならない話であるかのような口調や自負だからである.しかし,他方では,それらの諸真理のうち,一方の側から表明されたものが,同様に他方の側から提起されたものによって駆逐され,消し去られるのがみられる.そうなると,こうした諸真理のぶつかり合いのなかで,新しいとか古いとかではなく,永続的なものは何か,この永続的なものはいかにしてこの無定形に右往左往する観察のなかから獲得されるべきなのか,——学問による以外に,それが区別され,真なるものであると確証されることはないであろう.

(Hegel1820: ⅵ–ⅶ,上妻ほか訳(上)14–15頁)

複数形の「真理 Wahrheiten 」が抗争することで,敗れた「真理」は消えていってしまう.だが,残らずに消えていってしまうような「真理」は,はたして本当に「真理」だと言えるのだろうか.むしろ消えずに残っていく「永続的なもの Bleibendes 」こそ重要ではないのか.ヘーゲルの「学問 Wissenschaft 」は,こうした複数形の「真理」を自らの体系の一要素として活用しつつ,その全体を「真理」として描き出していくと考えられる.

ところで,ヘーゲルが批判的に言及している「いまの時代に」という論調は,最近よく聞く「アクチュアリティー」という言葉で語られているものとなんだか似ているような気がして,なかなか耳の痛い話ではないだろうか.研究上の要請とはいえ,ヘーゲル哲学の現代的意義を問うことは,極めてヘーゲル的な意味での「真理」の観点からすれば,実はどうでも良い話なのかもしれない.

注

*1:ヘーゲル法哲学の関連図書については拙稿「ヘーゲル『法の哲学』の関連図書」を参照されたい.

*2:「権利」と「法」とを明確に区別することに関しては,トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes, 1588–1679)以来の伝統がある.「この主題についてかたる人びとは,権利と法 Jus and Lex, Right and Law を混同するのが常であるが,しかし,両者は区別されなければならない」(Hobbes1651: 64,水田訳(一)216〜217頁).この点について詳しくは拙稿「ホッブズの権利論——自然権と自由」を参照されたい.

*3:「実はヘーゲルのこの著作は『Philosophie des Rechts』という.直訳すれば『権利の哲学』である.その著作が『法の哲学』と訳されてきた.ところが,この「Rechts」は「法律」という意味ではない.「法律」はドイツ語では「Gesetz」と言う.英訳者ノックスは,これを"Philosophy of Right"と訳して"Philosophy of Law"ではないという説明をしている.」(加藤2007:423).

*4:ヘーゲルの「正義」については,拙稿「ヘーゲルの「正義」論」および「ヘーゲル『法の哲学』における「正義」の用例集」を参照されたい.

*5:「権利」という翻訳語の問題点については,拙稿「「権利」という翻訳語」を参照されたい.

*6:「要綱 Grundriss 」と「概要 Compendium 」の違いについては後述.

*7:いわゆる『ハイデルベルク・エンツュクロペディー』(Hegel1817).これについては大全集版を底本とした邦訳が知泉書館より刊行されている(ヘーゲル2019).

*8:ヘーゲルの講義録については,ぺゲラー2015,寄川2016を参照されたい.またヘーゲル講義録の編纂問題については拙稿「ヘーゲル『世界史の哲学』講義録における文献学的・解釈学的問題」も合わせて読まれたい.

文献

・Baumgarten, 1769, Sciagraphia Encyclopaediae Philosophicae, Halae Magdeburgicae. (Österreichische Nationalbibliothek, 2012)

・Hegel, 1817, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Heidelberg. (University of California, 2007)

・Hegel, 1820, Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin. (University of Oxford, 2007)

・Hegel, 1833, Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, hrsg. von Eduard Gans, in: Hegel's Werke, Bd.8, Berlin. (University of Michigan, 2013)

・Hobbes, 1651, LEVIATHAN, OR The Matter, Forme, & Power OF A COMMON-WEALTH ECCLESIASTICALL AND CIVILL, London. (Bayerische Staatsbibliothek, 2014)

・ヘーゲル 1991『法権利の哲学—あるいは自然的法権利および国家学の基本スケッチ』三浦和男訳,未知谷.

・ヘーゲル 2007『自然法と国家学講義 ハイデルベルク大学1817・18年』高柳良治監訳,法政大学出版局.

・ヘーゲル 2019『ヘーゲル全集 第11巻 ハイデルベルク・エンツュクロペディー』山口誠一責任編集,知泉書館.

・ヘーゲル 2021『法の哲学 自然法と国家学の要綱』上妻精・佐藤康邦・山田忠彰訳,岩波書店.

・ぺゲラー編 2015『ヘーゲル講義録研究』寄川条路監訳,法政大学出版局.

・ホッブズ 1992『リヴァイアサンⅠ』水田洋訳,岩波書店.

・加藤尚武編 2007『哲学の歴史 第7巻 理性の劇場 【18—19世紀】』中央公論新社.

・佐藤康邦 2004「岩波版『法の哲学』の翻訳を終えて」ヘーゲル哲学研究10.

・寄川条路編 2016『ヘーゲル講義録入門』法政大学出版局.

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?