ルソー『社会契約論』試論

はじめに

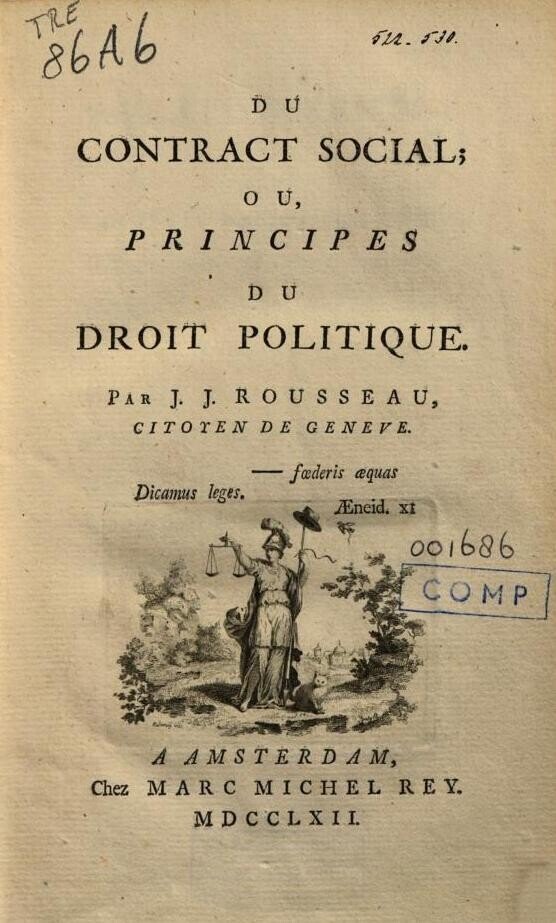

本稿では,ジャン゠ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778)の主著の一つである『社会契約論』(Du contract social, 1762)の読解を試みる.『社会契約論』の原題は「社会契約について,あるいは,政治的権利の諸原理』(DU CONTRACT SOCIAL; OU, PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE)である.気づかれにくいが、いわゆる«CONTRAT»ではなく,«CONTRACT»である.

標題紙

最初にルソー『社会契約論』初版の標題紙について見ていこう.これについては,オランダ王立図書館(Koninklijke Bibliotheek, 以下KBと略記)所蔵のデジタルデータが利用できた.

ルソーは自分自身を「ジュネーヴ市民 CITOYEN DE GENEVE」と紹介している.本書によると,「市民」とは「個々には,主権に参加するもの」(訳31頁)である.

ルソーが生まれたジュネーヴ(Genève)には身分制が存在した*1.当時のジュネーヴ共和国の事情について,福田歓一(1923–2007)は次のように述べている.

ジュネーヴ共和国の住民には,はっきりした地位の区分があった.市民総会に出席できるのは公民と平民だけであり,また公職に就けるのは公民だけであった.移住してきて居住権を認められた居留民,そのジュネーヴ生まれの二世である新住民,そして共和国領土に住む従属民には参政権はなかった.しかも公民の上層には特権的な有力者がいて,小評議会などの重要な公職を独占していた.その上,一六〇〇人の市民総会はめったに開かれるわけではなく,実権は小評議会と二〇〇人会議(大評議会)の議席を独占した特権的諸家族が握って,事実上の貴族政を行っていた.ふつうの公民にできるのは抗議に限られていたといってよい.こういう共和国を背景に,ルソーは『告白』においてあえて父母の公民の身分を特記し,後年自ら「ジュネーヴの公民」であることを誇ったのである.

さらにここでルソーは,エピグラフとしてウェルギリウス『アエネーイス』から次の一文を引用している.

われらは協約の公平なる法を明言し

——ウェルギリウス『アエネーイス』

第11篇第321行——

このエピグラフは『社会契約論』においてどのような意義を持っているのであろうか.この点について,梅田祐喜は次のように述べている.

国家設立のための成員相互の合意,すなわち契約のさいの契約当事者間の対等性(平等)がルソーの引用したフレーズに含意されていること,そしてその直後のフレーズに含意されている「仲間として主権に結合していく」ことは,『社会契約論』のライト・モチーフとして展開されていくことになります.あわせて,この地にとどまってもいいし,他の土地に行きたければ,それもよし,というラティーヌスのことばに見られるように,国家設立の契約の際の,契約当事者の自由な意思が,ウェルギリウスのテキストに読みとれることです.契約,契約当事者間の対等,自由な意思,この三者こそ『社会契約論』の導きの糸なのです.

もしかすると,ウェルギリウスの『アエネーイス』を読むことによって,『社会契約論』を読解する手がかりが何か得られるのかもしれない.

上の口絵はベンジャミン・サミュエル・ボロミー(Benjamin Samuel Bolomey, 1739–1819)が素描し,シャルル゠アンジュ・ボイリー(Charles-Ange Boily, 1735/39–1813)がそれを元にして彫ったとされる.口絵の中央には,右手に天秤,左手に槍を持った人物が描かれ,その傍らには一匹の猫が座っている.一羽の鳥が空を飛び,向こうには市街が顔をのぞかせている.この人物は,まるで槍騎兵のような槍を持っている.そのため,これはユスティーティアのような女神ではなく,より世俗的な市民の象徴と考えられる.

異版

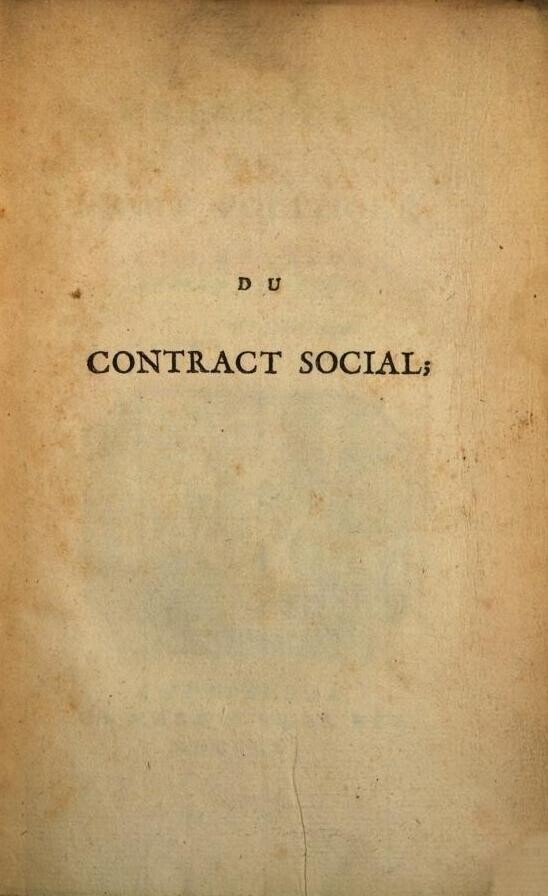

ルソー『社会契約論』初版にも異版(edition)が存在する.上で見たものとは別の異版については,オックスフォード大学(University of Oxford,以下Oxと略記)所蔵のデジタルデータが利用できた.

この初版は「社会契約について DU CONTRACT SOCIAL」と「政治的権利の諸原理 PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE」との間に「あるいは OU」が抜けている.また一瞥して分かるように,先に見た初版とは口絵が異なっている.この口絵の女神は左手に短剣を持っていて,その表情からは人畜無害な印象を受ける.そのせいか,先に見た初版の口絵と比較すると,ややインパクトに欠けるように感じられる.

この異版について,早稲田大学図書館HPでは次のように紹介されている.

この『社会契約論』の刊本は極めて多く,フランスでも八十種類を超えるとされる.その一七六二年の“初版”にも二種類あり,同一刊年の異版も六種が存在する.この中には標題紙の書名が *Du contrat…* で始まるものと *Principes du…* のものとがあり,標題紙の女神像も異なるが,本学には両方の版が収蔵されており,ここに掲げたのは,そのうちの後者の標題紙である.

ちなみに,この標題紙の前に付された略標題紙には *Du contrat social* と記されている.

早稲田大学図書館の紹介文では「この標題紙の前に付された略標題紙には *Du contrat social* と記されている」と説明されているが,この説明は厳密に言うと間違いである.というのも,実際には«Du contrat social»ではなく,«Du contract social»と印刷されているからである(上の画像をみよ).

抜き書

ルソーは『社会契約論』の冒頭に,次のような「まえがき」を付している.

この小論は,わたしが,かつて自分の力をはかることなしに,くわだて,ずっと前に投げ出してしまったところの,もっと大きな一つの作品の抜き書である.すでにでき上っていた部分から,いくらかの断片を抜き出すとすれば,つぎに掲げるものが最も重要なものであり,また世に問う価値のもっとも少ないものではないように,わたしには思われる.残りの部分は,もうなくなってしまった.

ここで『社会契約論』は「もっと大きな一つの作品の抜き書」だと述べられている.「残りの部分は,もうなくなってしまった」とあるが,ルソーが抜粋する前の膨大な草稿は残されていないのであろうか.

「ジュネーヴ草稿」という「もっと大きな一つの作品」

『社会契約論』の初稿として,いわゆる「ジュネーヴ草稿」(«Manuscrit de Genève»)*2が知られている.「ジュネーヴ草稿」の中には,『社会契約論』には書かれていない内容が見出されることで,これまでに注目されてきた.この点について,山下俊一は次のように述べている.

『社会契約論』のいわゆる『ジュネーヴ草稿』には,よく知られているように,第一編第二章として,『人類の一般的社会について』という,決定稿には欠けているかなり長文の一章が含まれている.この章の標題は一度消されて書きなされており,もとは,『人間の間には決して自然的には社会は存在しないこと』(“Qu'il n'y a point naturellement de société entre les hommes”)となっていたことが知られている.この一章は,ヴォーンが明らかにしたように,ディドロが『百科全書』に執筆した一項 “Droit naturel” に触発されて書かれたもので,ルソーは,その論評を通じて『社会契約論』への展望を試みており,決定稿には見出されない一本の思索の糸を見せてくれる点で注目される.

決定稿である『社会契約論』からは省略され,初稿である「ジュネーヴ草稿」には見出される特徴の一つが,第一編第二章におけるルソーによるディドロの「自然法」批判*3であるという.

また「ジュネーヴ草稿」の第一編第七章「実定法の必要性」という箇所も『社会契約論』では省略されているが,この部分はルソーの『政治経済論』にそっくりそのまま取り入れられているという(恒藤1951:131).

なぜルソーは『社会契約論』では「ジュネーヴ草稿」第一編第二章の該当箇所を省略したのだろうか.この点について、恒藤武二(1919–)は次のように述べている.

さて,草稿第一編第二章「人類の一般社会について」において,ルソーは完全に自然法を否定している.このような徹底した議論は十八世紀には例のないことである.しかるになぜこの章を後に削除したのか.ヴォーンはこれについて,自然法を否定すると社会契約の効力を保障するものがなくなり,しかもルソーは,いわゆる社会契約説を脱却するまでには至つていなかったので,結局問題の焦点をそらすために省略したのではないか,とのべている.しかし『社会契約論』においてもやはり自然法を排斥していることは変わりないから,ヴォーンの解釈は当らない.むしろ第二章があまりにディドロとの論争という形をとっているので省略したと考える方が自然である.

ルソーによるディドロ「自然法」批判という論点については,これから『社会契約論』の本論を解釈する際に検討していきたい.

第一編

『社会契約論』は四つの編から成り立っている.目次によれば,第一編の内容は「ここでは,いかにして人間が自然状態から社会状態に移るか,また社会契約の本質的条件はいかなるものであるか,が探求される」(訳7頁)とある. 自然状態から社会状態への移行は,社会契約論の肝である.ホッブズ『リヴァイアサン』において社会状態の成立は「こうなったらこうなる」というようなもので,なぜそのように移行するのかは明確ではなかった(重田2013).これに対して,ルソー『社会契約論』では,一体どのような論理展開がなされるのだろうか.

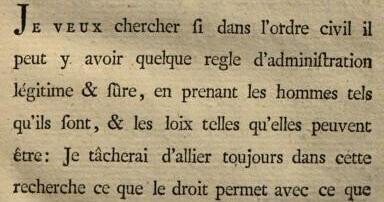

私は,人間をあるがままの姿でとらえ,法律をありうる姿でとらえた場合,社会秩序のなかに,正当で確実な統治上のなんらかの規則があるのかどうかを研究したいと思う.私は,正義と効用とがけっして分離しないように,この研究のなかで権利が許すことと利益が命ずることとをつねに結びつけるよう努めよう.

«civil»とは,本書ではしばしば「社会〔状態〕」と訳されているように,「自然〔状態〕」に対立する言葉である.«dans l'ordre civil»とは,「自然状態から社会状態になったうえで形成される(自然の秩序とは異なる)秩序において」という意味である.自然界には自然の法則があるように,社会の秩序においても何らかの社会の法則があるとルソーは考えたのだろう.換言すれば,自然科学者が自然をモデルにして研究を行うように,ルソーは社会をモデルにして研究を行うのである.

ただしルソーはこのような研究を行う際に「正義と効用とがけっして分離しないように努める」と述べている.仮に或る法制度が社会正義に適ったものだとしても,それが社会の構成員にとって不便で不合理なものであれば,人々をかえって不幸にしてしまうだけかもしれない.したがって,そういう不都合な制度に陥らないようにルソーは自らの心掛けを述べたのであろう.

自由な国家の市民として生まれ,しかも主権者の一員として,わたしの発言が公けの政治に,いかにわずかの力しかもちえないにせよ,投票権をもつということだけで,わたしは政治研究の義務を十分課せられるのである.幸いにも,わたしは,もろもろの政府について考えめぐらす度ごとに,自分の研究のうちに,わたしの国の政府を愛する新たな理由を常に見出すのだ.

ここでルソーがその市民として生まれた「自由な国家」とは,ジュネーヴ共和国に他ならない.しかし,ルソーは『社会契約論』を出版した後に,ジュネーヴ共和国との関係が悪化した.その際に弁護に回った人々は,この箇所を引用し,ルソーが反国家的な書物を公刊したのではない証拠として愛国的な精神を持っていることを訴えたとされる*4.

ルソーはシトワイヤンであるがゆえに『社会契約論』という政治研究の書物を書いたと述べている.「投票権をもつということだけで,わたしは政治研究の義務を十分課せられる」と述べているが,これは喩えであって,実際に政治研究の義務が市民に課せられているわけではないだろう.

問題提起

第一章はかの有名な美文から始まる.

人間は自由なものとして生まれた,しかもいたるところで鎖につながれている.自分が他人の主人であると思っているようなものも,実はその人々以上にドレイなのだ.どうしてこの変化が生じたのか? わたしは知らない.何がそれを正当なものとしうるか? わたしはこの問題は解きうると信じる.

自由と鎖による束縛,主人と奴隷.これらの明瞭な表現はおそらく単なる比喩ではない.同時にルソーは問題提起している.なぜ人間は自由から束縛の状態へと変化し,主人が奴隷と化するのかと.このような変化は弁証法的である.

「何がそれを正当なものとしうるか?」という問いに対してルソーは「わたしはこの問題は解きうると信じる」と述べている.どうして人民が主人(主権者)から奴隷(臣民)へと変化したことはわからないが,人民が奴隷(臣民)であることを正当化する理論については説明することができる,とルソーが述べているというように解釈できるだろうか.

慣行に基づく神聖な権利としての社会秩序

もし,わたしが力しか,またそこから出てくる結果しか,考えに入れないとすれば,わたしは次のようにいうだろう——ある人民が服従を強いられ,また服従している間は,それもよろしい.人民がクビキをふりほどくことができ,またそれをふりほどくことが早ければ早いほど,なおよろしい.なぜなら,そのとき人民は,〔支配者が〕人民の自由を奪ったその同じ権利によって,自分の自由を回復するのであって,人民は自由をとり戻す資格をあたえられるか,それとも人民から自由をうばう資格はもともとなかったということになるか,どちらかだから.しかし,社会秩序はすべての他の権利の基礎となる神聖な権利である.しかしながら,この権利は自然から由来するものではない.それはだから約束にもとづくものである.これらの約束がどんなものであるかを知ることが,問題なのだ.それを論ずる前に,わたしは今のべたことを,はっきりさせておかねばならない.

ここでルソーは「力 force」を持ち出す.«force»というのは,物理的な「暴力」や「強制力」,抽象的には「権力」のことである.こうした「力」によって服従関係が生じる場合は,「同じ法権利によって par le même droit」つまり同じ「力 force」によって自由な状態をとり戻すことになる.こうした理論はいわゆる〈自然権〉という発想に繋がる.

だが,このパラグラフからルソーはいわゆる〈自然権〉を「社会契約」論の理論的基礎としては採用しなかったことがわかる.というのも,ルソーはまさに「約束 conventions」を「社会秩序」の基本に据えているからである.«conventions»は「約束」と訳されているが,これはいわば人為的なものの総体であり,「協約」や「慣習」などとも訳される.あらゆる「権利 droit」の基礎をなす「社会秩序」(あるいは「神聖な権利」)は人為的な「慣行 conventions」に基づくのであって,何もない「自然 nature」から必然的に生じたのではない.このとき「神聖な権利 droit sacré」の〈神聖さ〉は,〈自然権〉の「力 force」によっては不可侵な人々の「一般意志」の神々しさを表現したものであろう.

鳴子博子(1957–)はこの個所をルソーによって革命肯定論を展開したものと解釈している.

ルソーをどこまでも秩序の破壊を拒否する現状肯定論者,あるいは平和的改良主義者と断定するのは早計である.このセンテンスの直後に「人民がクビキを振りほどくことができ,またそれを振りほどくことが早ければ早いほど,なおよろしい」と続けているのだから.支配者の力を上回る力を,人民が結集することが可能になったとき,力にしか根拠を持たない不当な権力の打倒は,力強く肯定される.この行為の時期が早ければ早いほどよく,また,先の人民が支配者の服従下にある状態より,さらによしとされているのである.ルソーは明らかに,大胆にも『社会契約論』冒頭において,革命肯定論を展開しているのである.

だが注意しなければならないのは,先のパラグラフの前半でルソーが「もし,わたしが力しか,またそこから出てくる結果しか,考えに入れないとすれば」という仮定を設けている点である.ルソーの主張の力点はこのパラグラフの後半の「しかし,社会秩序はすべての他の権利の基礎となる神聖な権利である」という部分以降にある.つまりルソーの理論的基礎として「力しか,またそこから出てくる結果しか,考えに入れない」ということはないのであって,前半部分はややアイロニックな表現として捉えるべきではないだろうか.つまり〈自然権〉の「力」を出発点にして推論を行えば,こういう結果が導き出されますよ,という理屈を述べているに過ぎないのであって,ここでルソーが革命肯定論をルソー自身の主張として述べていると解釈するのは牽強付会ではないだろうか.

子どもたちの自己保存と家族

ルソーによれば,最古かつ唯一自然な社会は「家族 famille」だという.

あらゆる社会の中で最も古くかつ唯一自然なものは、家族のそれである.ところが,子どもたちが父親に結びつけられているのは,自分たちを保存するのに父を必要とする間だけである.この必要がなくなるやいなや,この自然の結びつきは解ける.子どもたちは父親に服従する義務をまぬがれ,父親は子どもたちの世話をする義務をまぬがれて,両者ひとしく,ふたたび独立するようになる.もし,彼らが相変らず結合しているとしても,それはもはや自然ではなく,意志にもとづいてである.だから,家族そのものもコンヴェンションによってのみ維持されている.

「家族」は二つの段階に区別されうる.第一段階は子どもたちの自己保存という必然性に基づく期間であり(これを便宜的に〈家族–1〉と呼ぼう),第二段階は、第一段階の必然性から独立した家族成員たちの意志で維持されているものである(これを〈家族–2〉と呼ぼう).

〈家族–1〉:これは自然にもとづく家族.子どもたちが大人になるまでの間の,養育期としての共同体のあり方である.子どもの自己保存とは,具体的には食べたり寝たりすることだ.子どもたちは自分自身のために衣食住を調達することはできないから,それを提供するのが父親の役目となる.

〈家族–2〉:意志にもとづく家族.子供が大人になって独立者となった後にありうる共同体のあり方.

無視された母親

〈家族–1〉では,父親と子どもたちとの関係性については言及されているものの,ここには母親の姿が見えない.母親という存在は,〈家族–1〉においては無視されている.たしかにルソーが「あらゆる社会の中で最も古くかつ唯一自然なもの」として家族に言及するからには,母親を父親(古典古代の伝統における家父長制の主人としてのそれ)と同列に扱うことはできなかったのであろう.

コンヴェンション

〈家族–2〉においては,父親と子どもたちが「相変わらず結合している」のだから,〈家族–2〉は〈家族–1〉の延長線上にある.ここにも前回の「社会秩序」と同じく「慣習 convention」の契機が見出される.

ここで«convention»を日本語の「約束」の意味に解しては何とも据わりが悪い.〈家族–2〉を形成するために,家族成員が「約束」を交わしたわけではないだろう.それはむしろ自然な成り行きの結果であると.«convention»という言葉は«con-»(一緒に)«vene»(行く)ことに由来し,そこから«conventio»(集会,同意)へと派生してきた.〈家族–1〉という最初の社会を経てきたことを,ルソーは「慣習に従って par convention」と述べているのであろう.

ルソーは「それはもはや自然ではなく,意志にもとづいてである」とも述べている.家族は,子どもたちの養育期間が終わり彼らが独立することが出来次第,解体する.もし家族を解体せずに維持するならば,そこには家族成員の意志が働いているとルソーは考える.ここから「意志 volonté」と「約束 convention」という二つのことがらが近接関係にあることがわかる.

当人たちの意志に基づくのだから«convention»は「約束」でいいのではないかという気もしてくる.しかし,日本語の「約束」と「慣習」との間には隔たりがある.「約束」とは,個人と個人との間の個別的な決め事である.これに対して「慣習」は,社会通念として認められる歴史的文脈を有しているように思われる.

子どもたちの自立の契機

両者に共通のこの自由は,人間の本性の結果である.人間の最初のおきては,自己保存をはかることであり,その第一の配慮は自分自身にたいする配慮である.そして,人間は,理性の年令に達するやいなや,彼のみが自己保存に適当ないろいろな手段の判定者となるから,そのことによって自分自身の主人となる.

〈家族-1〉は,子どもたちが大人に達するまでの共同体であった.この共同体は彼らの「自己保存」を目的とするものである.

ところで前のパラグラフでルソーは「子どもたちは父親に服従する義務をまぬがれ,父親は子どもたちの世話をする義務をまぬがれて,両者ひとしく,ふたたび独立するようになる」と述べていたが,子どもたちがこのように自立する線引きはどこにあるのだろうか.その鍵は「理性」にあるだろう.「人間は,理性の年令に達するやいなや,彼のみが自己保存に適当ないろいろな手段の判定者となるから,そのことによって自分自身の主人となる」.つまり父親の助けを借りずとも自分自身で自己保存が可能になった時が自立のタイミングである.

政治社会における家族の類比

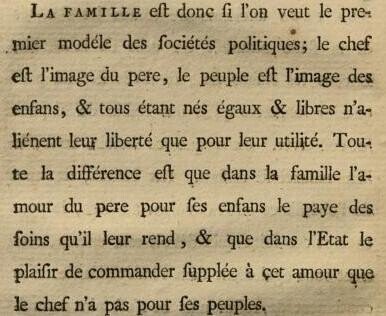

だから,家族はいわば,政治社会の最初のモデルである.支配者は父に似ており,人民は子どもに似ている.そして,両者ともに平等で自由に生まれたのだから,自分に役立つのでなければ,その自由を譲りわたさない.ただ異なるのは,家族においては,父親の子どもにたいする世話をつぐなうものは子どもたちにたいする愛だが,国家においては,支配者は人民にたいして,この愛を持たないのだから,支配する喜びがこれに代る,という点である.

«le chef est l'image du pere, le peuple est 'image.»という部分を直訳すると「〔政治社会つまり国家の〕長は父のイメージであり,人民は子どものイメージである」となる.ここで政治社会は,家族における父と子の関係性を模したもの(モデル)として把握されており,その限りでルソーは,政治社会をいわば家族とのアナロジーにおいて語るのである.だがここでルソーのいう「家族」に〈母のイメージ〉が欠落している点は,この「家族」像が,家父長制としてのそれに過ぎないことを示唆している.

ここで«chef»は「支配者」と訳されているが,はたして«chef»は「支配者」という訳語で良いだろうか.父と子の関係性は,「両者ともに平等で自由に生まれたのだから,自分に役立つのでなければ,その自由を譲りわたさない」かぎりにおいて成立しているのだから,自由を譲渡していない子どもたちは単純に支配されているわけではないし,父親も子どもたちを恣に支配しているわけではない.組織や社会には様々なあり方が考えられるのであって,軍隊式に上からのトップダウンで成立している場合もあれば,スタンドアローンコンプレックスに下からのボトムアップで成立している組織もある.つまり«chef»が支配せずにその組織集団が自ら進んでその人に自分の意志で服従するというあり方も考えられるのではないだろうか.そう考えると«chef»を「支配者」と訳すのはいささか組織の長に対してステレオタイプな表象が反映されているとも考えられるのではないか.

同時にルソーは政治社会と家族との相違について語ることも忘れない.「ただ異なるのは,家族においては,父親の子どもにたいする世話をつぐなうものは子どもたちにたいする愛だが,国家においては,支配者は人民にたいして,この愛を持たないのだから,支配する喜びがこれに代る,という点である」.ここで「支配する喜び」と訳されているのは«plaisir de commander»であり,文字通りには「命令・指揮・統率する喜び」のことである.訳者は«chef»と«commander»を結びつけたことによって,これらを「支配者」・「支配する」と訳すのだが,そのように訳すと,子どもにたいする愛をもつ家長も「支配者 chef」だということになってしまう.だが,「支配」という概念は,このパラグラフには登場していない.『いや,「命令・指揮・統率する commander」側が支配者に決まっている』と思うのであれば,SMプレイを想起されたい.Sが支配しているのか,むしろSのSとしての振る舞いを誘発するようなMとしての振る舞いの方が実質的に支配していることはないのか.だとすれば,Sが「命令・指揮・統率する」というのはただちにSが支配者たることを意味しない.「長 chef」がコマンドを出すのは「長」としての役割に応じた振る舞いをしているに過ぎず,その振る舞いだけでは,実質的な「支配」がどこにあるのかは定かではないのである.むしろそうすることの「喜び・悦び plaisir」によってその者自身が支配されているとも考えられるのである.

グローティウス

グローティウスは,あらゆる人間の権力は被支配者のためにつくられる,ということを否定する.彼は奴隷を例に挙げる.彼がいつもやる推論の仕方は,事実によって権利をうち立てることだ.もっと筋の通った方法を使うこともできるが,そうすれば暴君のお気に召すまい.

前回も「支配」という語に言及したが,«gouvernés»を「被支配者」と訳すのは間違いではないにせよ,岩波文庫の訳は複数の語に「支配」を用い過ぎて,原文のニュアンスの豊饒さを減らしてしまっているように思う.(«gouvernés»は「被治者」で良いのではないか.)

ここで重要なことは,グローティウス(Hugo Grotius, 1583–1645)*5による「法権利 droit」をうち立てるための推理の仕方が「事実によって par le fait」なされているという点である.事実に基づく推理の仕方は,最近ではハンス・ロスリング『FACTFULLNESS(ファクトフルネス)』によって注目が集まっていて,分野によっては有効に使うこともできる.しかしながら,ルソーの指摘するように,「法権利 droit」の樹立という点に関しては,すでにある権力関係を追認し強化してしまうことに繋がってしまう惧れがある.

これに対してルソーは「事実によって」ではない推理の仕方で,「法権利」の樹立を試みる.この「事実によって」ではない推理の仕方とは,ルソーによるアナロジー思考である.前回みたように,ルソーは政治社会を家族とのアナロジーにおいて語っていた.

ルソーと比較対象となりうるのが,フィルマー(Robert Filmer, 1588–1653)の『パトリアーカ』(“Patriarcha”, 1680)である.フィルマーもまた政治社会とりわけ王権を,家族の家父長から説明するからである.

ダルジャンソン

*「公法についての学者的な諸研究は,しばしば,古くからの悪習の歴史にすぎない.そして,無理に研究しすぎると,的はずれに凝りかたまってしまう」(ダルジャンソン侯『隣国との関係におけるフランスの利益に関する論』アムステルダム,ライ書店),これこそ正にグローティウスがおこなったことである.

ここでルソーはダルジャンソン(René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, 1694–1757)を引きながら,グローティウスのことを「古くからの悪習の歴史」にすぎない「公法 droit public」を「無理に研究しすぎ」て「的はずれに凝りかたまってしま」った人物だと言っているように思われる.

ルソーは『社会契約論』の他の箇所でもダンジャンソンに言及している(『社会契約論』第二編第三章・第十一章).ダルジャンソンについて.永見瑞木(1980–)は次のように述べている.

ルネ=ルイ・ド・ヴォワイエ・ド・ポルミー,ダルジャンソン侯爵(René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, 1694–1757)は,18世紀前半に同時代フランスの社会制度を大胆に批判したことで知られる文筆家であり,政治家でもあった.(中略)オーストリア継承戦争時の外務大臣(1744–1747)として,あるいは同時代の回想録を残したことでも知られている.モンテスキューやフォントネルといった当代の知識人が集い,道徳や政治の改革論議が繰り広げられたランベール侯爵夫人のサロンや中二階クラブの常連であり,サン=ピエールやヴォルテールといった著名人と親交を持っていた.

ダンジャルソンの死後出版として『フランスの古今の統治についての省察』(Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, 1764)という著作が刊行されている.ルソーによるダルジャンソンからの先の引用文は,この『省察』の中にそっくりそのまま見出される.しかしながら,ダルジャンソンの『省察』1764年初版の公刊よりも先に,ルソー『社会契約論』初版(1762)の方が二年も早く出版されているのである.ルソーはどうやって公刊される前にダルジャンソンの原稿を読んだのであろうか.

永見によれば,ダルジャンソンの原稿じたいは,すでに1737年頃には一応の完成を迎えていたとされる.そしてダルジャンソンはその後も原稿に修正を加えていた.その筆写本はいまでも五つ残されているという(永見2020).

ルソーのような当時の知識人の間では,おそらくサロンなどを通じて,ダルジャンソンの筆写本が普及していたと考えられる.

ちなみにこの一文は,ダルジャンソンの『回想録』(Mémoires)にも登場する.

注

*1: ルソーとジュネーヴ共和国との関係について詳しくは川合2007,橋詰2018をみよ.

*2: ジュネーヴ草稿の執筆年代については,これまでに各研究者によって様々に推測さてきた.この点について詳しくは飯田2015をみよ.

*3: この点について詳しくは飯田2018をみよ.

*4: 「祖国愛に満ちた人物が「我々の政府を破壊する傾向がある」作品を書くはずがないと,ルソーへの有罪判決に対して意義を唱える」(橋詰2018: 47).

*5: グローティウスについては拙稿「グローティウス『戦争と平和の法』試論」を併せて読まれたい.

文献

d'Argenson, 1858, Mémoires et journal inédit, Tome Ⅳ, Paris. (Université de Lausanne, 2008)

飯田賢穂 2018「自然法は拘束力をもつか──ルソー『ジュネーヴ草稿』葉紙63裏面に書かれたディドロ執筆項目「自然法」批判」,逸見龍生・小関武史編『百科全書の時空:典拠・生成・転位』法政大学出版局.

永見瑞木 2020「デモクラシーをめぐる一考察—ダルジャンソンの王政改革論を手がかりに」『大阪府立大学紀要(人文・社会科学)』第68巻.

橋詰かすみ 2018「ジュネーヴ共和国の政治論争と『社会契約論』——意見書(1763年)の分析から——」『一橋社会科学』第10巻.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?