デカルトにとっての〈数学〉:『方法序説』を中心に

デカルトにとっての〈数学〉:『方法序説』を中心に

ここでは先ず、デカルトが〈数学〉についてどのように考えていたのかという点について、彼の『方法序説』を中心に見ていきたい。

デカルト『方法序説』第一部では、デカルト自身が人文学を放棄して、「世界という大きな書物のうちに見つかるかもしれない学問だけを探究しようと決心」した経緯が語られている。その中でデカルトは〈数学〉について次のように語っている。

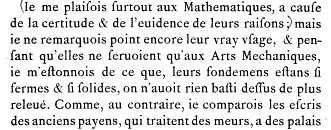

わたしは何よりも数学が好きだった。論拠の確実性と明証性のゆえである。しかしまだ、その本当の用途に気づいていなかった。数学が機械技術にしか役立っていないことを考え、数学の基礎はあれほど揺るぎなく堅固なのに、もっと高い学問が何もその上に築かれなかったのを意外に思った。これと反対に、習俗を論じた古代異教徒たちの書物は、いとも壮麗で豪華ではあるが、砂や泥の上に築かれたにすぎない楼閣のようなものであった。かれらは美徳をひどく高く持ち上げて、この世の何よりも尊重すべきものと見せかける。けれども美徳をどう認識するかは十分に教えないし、かれらが美徳という美しい名で呼ぶものが、無感動・傲慢・絶望・親族殺しにすぎないことが多い。

(Descartes1902: 7-8,谷川訳15頁)

前後のパラグラフを考慮するならば、以前のパラグラフでは「雄弁術」と「詩」が言及され、以後のパラグラフでは「神学」と「哲学」が言及されている。つまりデカルトがこれまでに取り組んだ学問が順に言及されているわけであるが、どういうわけかこのパラグラフでは「数学」と「習俗を論じた古代異教徒たち〔ストア派といわれている〕の書物」が対比されている。両者の違いは、端的に言うと、その基礎が「揺るぎなく堅固」なのか、それとも砂上の楼閣のように崩れやすいものなのかという点にある。後者はそれだけで欠点であるが、前者もまた堅固な基礎の上に何も築かれていないという点で不足がある。

ところでデカルトは、数学の「本当の用途」だとか、堅固な基礎の上に築かれるべき「もっと高い学問」として、具体的には何を想定していたのであろうか。数学が役立てられるべき機械技術以外の分野については、小林道夫(1945-2015)によれば、これは自然学だと解釈されている。

これは、イエズス会の教育では、数学はもっぱら築城術や土地測量などの機械的技術に結び付けられて、その後、彼が展開するような数学の自然学への適用(数学的自然学の形成)が考えられていなかったことを意味する。実際に、それまでは、一般に、数学は、数論と幾何学という純粋数学と機械学や音階学や天文学などの応用数学とに明確に区分されていて、純粋数学によって自然学を構成するということは考えられず、その構想をまさにデカルトがガリレオとともに(後に述べるようにアルキメデスの科学の吸収という動向を受けて)実現することになるのである。

(小林2007:160-161)

デカルトの時代まで数学が自然学に応用されなかったのは、アリストテレス主義による類種関係がその適用を拒んできたからに他ならない。アルキメデスの科学的方法が取り入られれるようになってようやくその流れが近代に入ってから変わってきたといえる。だが、異端審問にかけられたジョルダーノ・ブルーノが火刑に処せられ、ガリレオ・ガリレイが自身の自然学を否認させれるような同時代にあっては、デカルトもまた『世界論』を生前に刊行することはできず、彼の自然学は一部しか公表されなかったのである。

(つづく)

文献

・Descartes, 1902, Œuvres de Descartes, publiées par Charles Adam & Paul Tannery, Tome VI, Discours de la méthode & essais, Paris. (University of Virginia, 2008)

・デカルト 1997『方法序説』谷川多佳子訳,岩波書店.

・小林道夫 2007「デカルト」,所収:小林道夫(責任編集)『哲学の歴史』第5巻 デカルト革命 【17世紀】,中央公論新社.