【パートナープログラム】コンテンツ[ 01 ]:販売報酬の設計

パートナーサクセスの村田(@hiroki murata)です

前回の記事で、パートナービジネスの全体像を整理し、重要な3つの論点をご紹介しました

■マッチングの精度

どのような企業とアライアンス/パートナーシップを組む、あるいは、強化するのが良いのか?

■戦略の蓋然性

どのような計画や戦略が、最も確からしいと言えるのか?

■動機付けと仮説検証

どうすればパートナーは積極的に販売してくれるのか?

その中でも、最もコアとなる動機付けに必要なパートナープログラムの項目に関して、今回から一つずつ紐解いていきたいと思います

パートナープログラムにおいて必須のコンテンツ:販売報酬

代理店側から見た報酬

代理店が他社商材を取り扱う理由は大きく4つに集約されます

では、それぞれの目的の中で、どのような商材を扱うのか?という点に関しては、大きく2つです

売れるのか

儲かるのか

上記の2点は、どちらかが優先順位が高いということはありません

同時並行的に求められる要素です

そのなかで、売った時に儲かるのか?に答えるのが、販売報酬です

ベンダー/メーカーが考える報酬

代理店契約の種類(紹介取次・受注取次・卸売)によって報酬体系は変わりますが、おおよその報酬設定比率は業界基準的な尺度があります

一定の目安はあるものの、実際には結果的にメリットがあるかどうかですので、競合製品との比較や契約の交渉によって変わります

代理店が満足していない報酬を提示してもダメですし、どれだけ成果を出しても利益が出ない価格もNGです

どういった価格が最もバランスするのか?というのを考えて設計するのが、報酬設計の妙といえます

報酬設計において、重要な経営視点

代理店経由の市場規模は巨大

日本は、直販にこだわる企業が多い印象ですが、これは実態を見えていない可能性があります

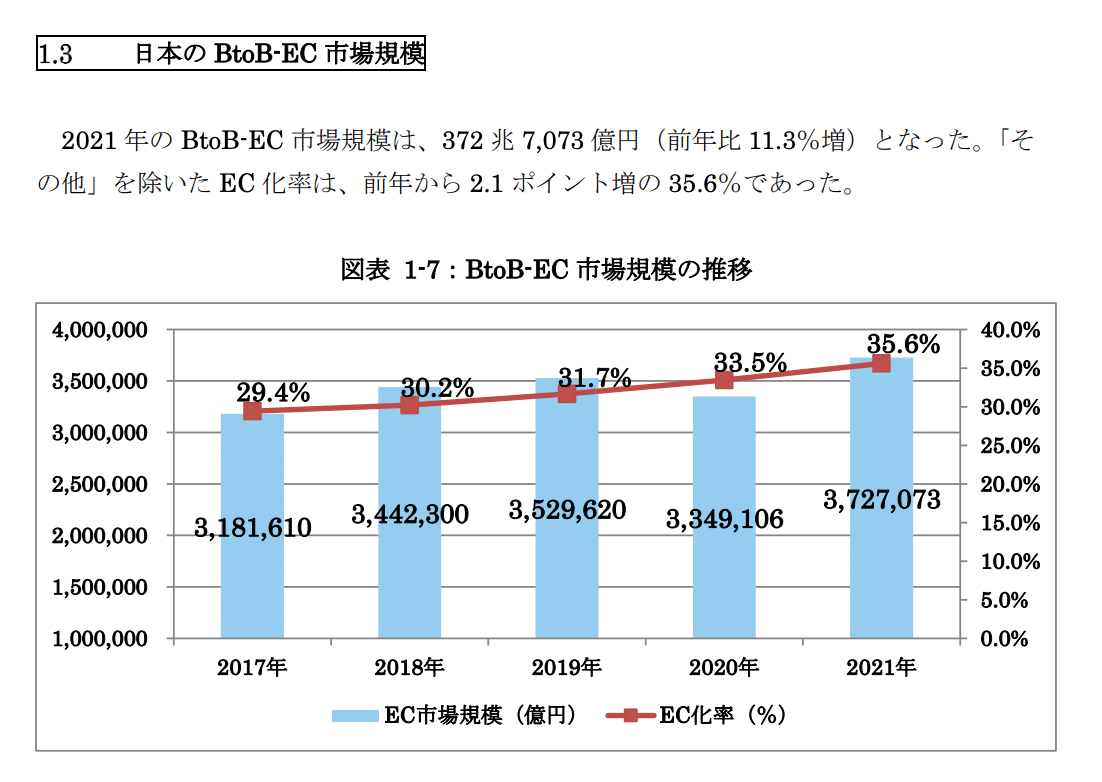

経産省発表の国内電子商取引市場は2022年時点で、BtoB-ECでシェア37.5%・市場規模420.2兆円ですから、国内BtoBの市場規模は単純計算で1,120兆円あることになります

IT業界(ハードウェア・ソフトウェア含む)の商流においては、全体の75%が代理店経由での販売になるため、サプライチェーンが重要な他業種を勘案すると、BtoB全体における代理店経由での市場シェアは、かなり大きいことが予測されます

商社やSIer(ちなみに大手コンサルティング会社の実態はSIの売上規模が大きいので含む)などの売上規模を見ても、その市場規模の多いさは容易に推測できます

つまり自社が到達できる市場に比べて、パートナーチャネルを活用した市場はまだまだ大きい可能性があります

自社でチャネルを網羅しているのであれば、チャネル戦略としての優先順位は下がるかもしれませんが、

届かなかった市場に届くようになった結果、本来創出できていなかった売上利益の獲得ができる、ということになります

また、自社だけでは考えれなかった提案方法を開発してくれるという効果も発生するため、シェア拡大の可能性が向上します

投資計画が作れるかどうか

市場規模と同様に、代理店ビジネスを経営戦略として捉える際、良くある幻想(落とし穴)が2つあります

すぐに成果が出る

直販の方が儲かる

すぐに成果は出ません

代理店販売は、事業として成り立つまでに(一定の収益規模に達成するまでに)平均的には3年かかります

理由は、直販と違い、直接的な動機付けができないからです

仮にパートナー契約を締結したとしても、複数の競合商材を扱う代理店からすれば、必ずしも売らなければいけない理由はありません(他の商材で売上を立てる選択肢を持っています)

短期で成果を出す方法が無いとは言えませんが、相当ハードルが高く、外部要因にも左右されるため、「誰が考えても、誰でも売れる商品」でないと、短期的な成果は期待すべきではない、と言えます

一方で、直販の方が儲かる、というのは、顧客獲得単価をファイナンス観点で計算ができていない可能性があります

商材によって価格特性が違うので、LTVをKGIとしたCACの算出方法に限りませんが、直販において単純計算で、新規顧客獲得コストが既存顧客の5倍以上かかることを勘案した際、代理店を活用することで販管費を圧倒的に抑えられるのは投資効果が高いはずです

例えば、皆さんの会社に中途で入社した営業人員(マネジメントやリーダーではなく、現場で営業をするメンバークラスで考えてください)は、

⑴販管費を回収するまでに平均で何ヶ月必要ですか?

⑵平均的な生産性に到達するまでに(十分な販管費率対比での利益獲得額)何ヶ月必要ですか?

結局はROIの話であり、商材によっては直販がEC化しているように、マーケティング4PのPlaceという新たなチャネル戦略で、どう戦うのか?という投資計画を策定できるかが重要です

その延長線上として、時間軸・価格・販売量・原価や販管費等のシミュレーションにおいて、どう報酬を算出するのか、という計画が、ある程度見込めるものなのかどうか?という話にすぎない、ということです

ちなみに少し極端な事例ですが、マイクロソフト社は日本国内の売上が1兆円に達しましたが、彼らは日本国内に直販セールス部隊を持たないため、100%代理店販売経由です

販売報酬は諸刃の剣

販売報酬は必須の契約条件ですが、一方で価格勝負にしかなりません

すでに、代理店販売で十分な実績が出ており、代理店の売上利益において高いシェアを獲得できているのであれば、追加投資として販売報酬を引き上げることは可能ですし、パートナーグレードの設定は、この考え方をベースにしているといえます

しかし、基本的に報酬戦略は諸刃の剣なので、もし報酬価格を変更することを検討するのであれば、多くのパートナーから不満が発生していないのであれば、ゲーム理論的なシミュレーションをまずは実施した方が良いかもしれません

販売報酬はあまり頻度高く変更できるものでは無いため、まずは競合調査をして、平均的な価格で設定をし、他の項目で勝負をすることをお勧めします

報酬は販売報酬だけではない

これは代理店側のカウンターパートが販促担当や営業系の方だと説明が難しいかもしれませんが、キャッシュフローや利率に注目した報酬の設計も可能です

パターンは色々作れますが、簡単に言えば請求や支払い方法を柔軟にすることで、キャッシュフローにとってもメリットを付与することや、分割にする際に金利をつけることで、定数料分の還元を検討することも出来るでしょう

実際に、請求・支払いの対応変更をプログラムの項目として設置している企業もあります

ただしこれらには、時間的なコストメリットを発生させるというファイナンスの知見が必要なため、設定するのも、魅力を感じてもらうのも、難易度が高いかもしれません

最後に

次回のテーマ

今回は、報酬設計に関して記載させていただきました

必須の項目でありながら、意思決定の判断は非常に難しい項目です

次回は、初期的な効果を出しやすい、リード創出に関して記載していきたいと思います

余談

「完璧な人事制度がないのと同じで、完璧な報酬設計はない。でも、人事制度よりは運用が簡単」というのが、パートナープログラムの報酬設計だと感じます

「なんでこんなに頑張っているのに評価してくれないのか?」と言われて、うーんと考え込むことはないでしょうからね

とはいえ、プロセスに介在しなくても良い、というのは失敗の原因なので、このバランスが重要かもしれません

==================================================

パートナービジネス(パートナーセールス/代理店販売)のノウハウを紐解いていくために、週1回のnote投稿にチャレンジしています!

代理店販売のノウハウとして、「こんなのもあるよ!」という方がいらっしゃいましたら、是非お声がけください!

お気軽にご連絡ください!

Facebook:https://www.facebook.com/HEROmurata

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/hiroki-murata/

X(旧 : Twitter):https://twitter.com/BizHeroStyle