インスピのべる(なななさん『治験』より)【2000字短編小説】

前書き、という機能が欲しいと思うのはこういう時だ。このページとは別に解説としてつぶやいたとて、自分のページを辿ってまで前後の作品を読まれるとは限らないし、いきなり本題に入っても、読む側置いてけぼりじゃ不親切極まりない。

何よりここに描きたい世界観より優先させる事柄として、町人Aの私のおしゃべりは甚だ荷が重い。見ろ、本体だけなら2000字弱が、もう2100字に到達しかけてる。やだもういい加減黙れ。

【ウイルス始めました】

「この場におけるウイルスを『原作の一部を増殖させることで、異なる一個体をなす生き物』と定義する」

さて本題ですが、常からやってみたいと思っていた「一枚絵から物語を生み出す」をやってみました。インスピレーションを述べるでインスピのべる。かわいいでしょ? 故にこれは「私個人がその人の作品から受け取ったイメージを言語化した」ものであり、許可以外、原作者の思惑は含まれません。いつの日か、同じ作品を見た複数人によって、その人数分の世界が生まれる日が来たら、さぞかし楽しいんだろうなぁと思います。これは絵師様に対する純然たるリスペクトであり、いつか巡ることを望む恩返しです。空気読んで継続するか決めます。それでは。

※【2021.4.25追記】この作品は既に削除されています。

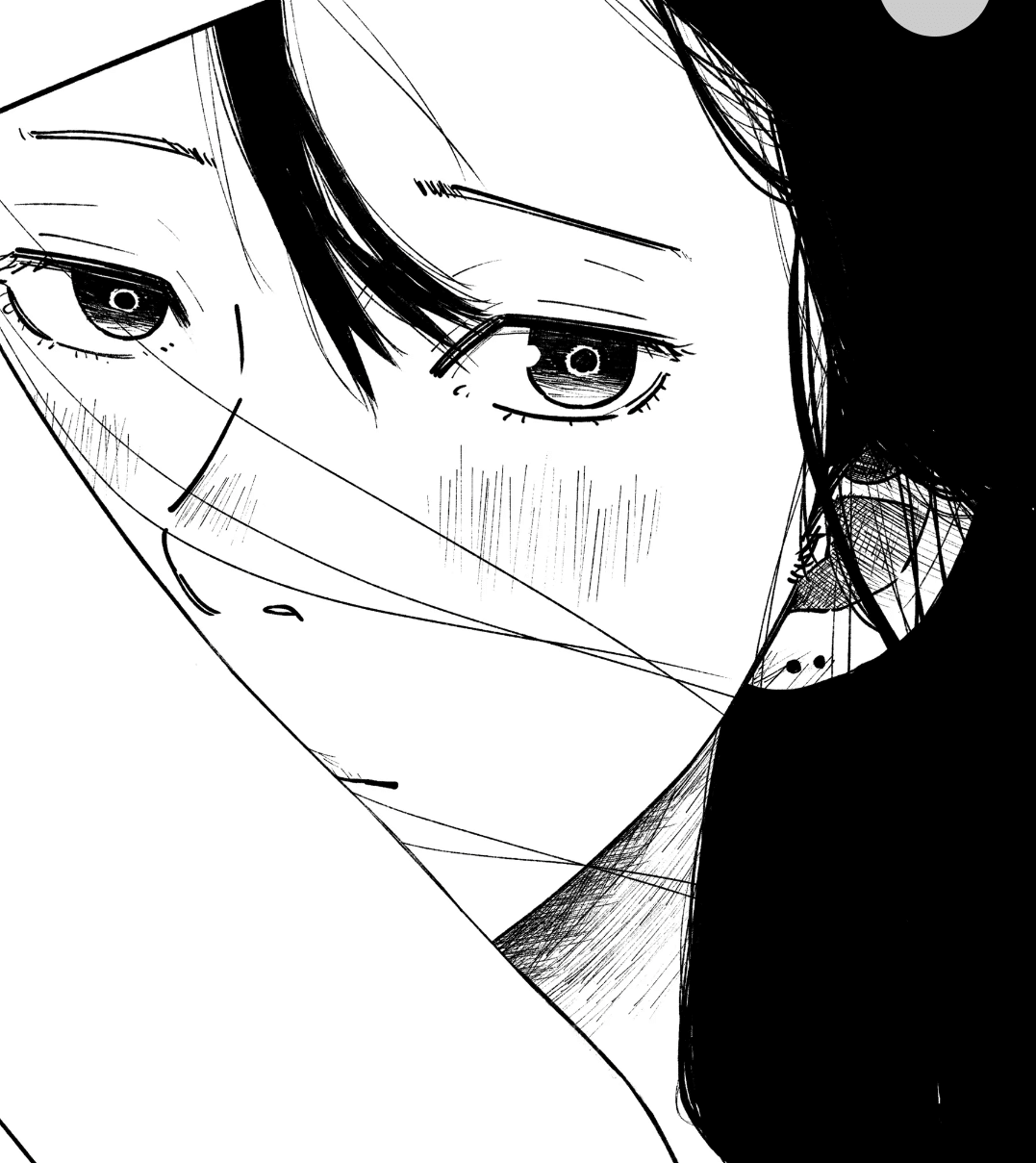

インスピのべる「なななさん『治験』より」

〈いいんじゃない? あなたらしくて〉

何のことない。息をするようにそう言った彼女の目は、笑っているのか悲しんでいるのか分からなかった。

あまりに理不尽な難癖をつける上司に、隣のデスクの同僚がまともな思考回路を侵されていた。元々感情が先立つ言葉の暴力は、一定の周期、そうでなくても些細な火種を見つけて、もはや自然発火レベルで炎上する。気づけば辺り一帯焼け野原だった。

先月で入社当時の三分の一の人数になった社員は、その分増えた仕事を片付けるのに精一杯で、誰も面倒ごとには首を突っ込まない。背景に違和感を感じなくなる程、狭い視野の中で個々生きていた。

中野は同期だった。三年経った今、八人が三人にまで減った中、数少ない敬語を使わず済む相手。入社当初、ふくふくと肉付きのいい、幸福感を閉じ込めた頬と腹を持っていた中野は今、落ち窪んだ両眼でぼうっとパソコンを見つめている。限界だった。

〈いいんじゃない? あなたらしくて〉

冴はそう言うと、掻き上げた前髪を振って戻した。タンクトップの肩に落ちかかった黒髪は、わずかなタイムラグを挟んで元いた場所におさまる。

化粧を落とすと、本来あるべきものが見える。「幼く見えるから嫌だ」という冴の目は、ビフォアーアフターそれだけは何故か変わらなくて、相変わらず低温。涼しげ、と言うのと微妙に異なる。相手が誰だろうと一線を引いて、必要以上の干渉を望まない。言い方を変えれば期待をしない、諦めている、どこか厭世的といった。

中野の人格否定にまで話が及んだ頃、とうとう割って入った。突如出現したイレギュラーに、その場にいた全員の目が集ったのも一瞬、すり減らすもののない集団は、再び何事もなかったかのように、一分前の一室を完璧に再現した。結果、変わったのは自分の職場だけだった。

「やっぱたこ焼きうめぇのかなぁ」

東京本社から大阪郊外。ここから新幹線で3時間プラスアルファ。ちなみに怖くて検索できないアルファの部分は、今のところ未知数。冴は台所に立つと、黙って洗い物を始めた。食器に当たって弾ける水の音。

同棲から一年半。異なる何もかもが新鮮で、必死で同じ生き物になろうとしていた頃はとうに過ぎ去り、すっかり同じ生き物になった軟体動物は、努力なしじゃまっすぐ立てなくなっていた。そんな中、突然の転勤辞令。

水で流し終えた食器をふせる。そのたびに動く肩甲骨。

冴の体型はニ年前と変わらない。静かに見つめる目も。

〈一緒に来てくれないか?〉

怖くて検索できないアルファの部分。その後ろ姿を見ているだけで胸がざわざわする。

多分、いや、絶対冴は一人でやっていける。別に俺にこだわらなくても、必要な歳月をかければ新たなパートナーとうまくやっていくだろう。

住み慣れた土地を離れて、知った顔のいない地に連れ出すなんて、まるで想像がつかない。仮にも彼女だというのに。

「なぁ」

「ん」

シンクを叩き続ける水。不安が音になる。その手元から動かない視線。どうしてもこっちを向かせたくなる。

「なぁってば」

「ん」

ゴボゴボ、と音がした。流れ続ける水。汚れを含んだ水が流れて、排水溝を通って下水に流れる。いずれどこかで浄化されようと、それはずっと遠くでの話。

たまらなくなって立ち上がると、その肩を引く。

「冴」

振り返る。息が止まった。

流れ続ける水。冴は、音もなく泣いていた。一度だけ鼻を啜ると、ようやく「何」と口にする。

ふと「幼く見えるから嫌だ」と言って俯いた日のことを思い出す。何を言う訳でもなく隣に座った日のこと。初めて一緒に出かけると約束した日、電話越し、翌日の天気予報を見ながら「楽しみ」ではなく「明日晴れるといいね」と言った日のこと。

冴は思ったことを音に起こすのが苦手だ。落とした化粧。赤子のような頬。「傍にいて」と泣いた日のこと。全部全部

「一緒に来てくれないか」

焦燥。迷っている場合じゃなかった。自分を守っている場合じゃ。

テメェの心配、テメェの負い目、テメェの不安そんなものより先に、まず明確にするべきは冴の意思だった。自由に動けるように、その手を引くことだった。自分が席を立たなければ、隣に座った冴も立ち上がれない。

その目に自分が映る。ゆらゆら揺れる影。それでも

「冴」

揺らがないもの。変えたくないもの。冴にとっての「俺らしさ」

俺の中の正義は、俺の望みは、失えないのは、最も優先するべきは、

「頼む」

他の何でもない。彼女だった。

音もなく涙していた冴は、ようやく水を止めると手を拭いた。洗い物はとっくに片付いていた。再び鼻を啜る。

「明日」

その目元がほころんだ。

「晴れるといいね」

笑った。俺もそう思う、と笑いながら言った。