つまりiPhoneだよ Pearl Ⅱ

勇者ロボの変形というよりはパトレイバーの立ち上げみたいなあれです。

かばんの隙間に120フィルムカメラを!

一般的に買える撮影用フィルムはざっくりいうと三種類くらいある。円筒形のケース、パトローネの中にフィルムが入っている135または35mmフィルム(オタクはライカ判とかいうけど量販店で言っても通じねえよ)と呼ばれる最も普及したタイプが一つ、次にチェキカメラ用のチェキフィルムが一つ、そしてこの中で最も古いものがプラスチックや金属の軸にフィルムと遮光紙を一緒に巻き付けた120またはブローニー、中判と呼ばれるフィルムがある。

この120フィルム、実はかなりのアドリブがきく。35mmフィルムでは一コマ丸々使うフルサイズ撮影か一コマを半分ずつ使うハーフサイズ撮影の二種類があるが120フィルムは様々な形とそれぞれの枚数で撮れる。6×6cmの真四角撮影なら一本から12枚撮り、6×7cmの横長方形撮影は一本から10枚撮り、そしてこのPearl Ⅱなら6×4.5cmの縦長方形撮影の16枚撮影がある。他にも6×8cmとか6×17cmなどカメラ側の作りで様々な撮り方ができる。

120フィルムのカメラはデケぇンだワ

120フィルムのカメラでイメージしやすいものは二眼レフカメラだろう。だいたい古いカメラなのでかなり重いし大きさも35mmフィルムより大きい120フィルムを使うのでカメラも相応に大きくなる。つまりカバンに入れたらかなりのスペースをカメラが占有することになる。二眼レフでないハッセルやブロニカでも基本的にはデカい。

120フィルムにコンパクトはないのか?

撮影は1コマずつ後ろの窓からフィルムの遮光紙に書かれている数字を見て巻きあげる。

120フィルムの6×4.5cm撮影、折りたためばカバンの隙間にすっぽり入る。折り畳み状態ならレンズもカメラの中に格納されるのでレンズ用の蓋は不要、無くす心配もない。

ファインダーは連動距離計方式、レンジファインダーとなっている。写したい対象をファインダー内の二重像枠に重ねてシャッターボタンを押すと撮れるわけだ。ただ1951年発売のカメラなのでこの二重像がファインダーレンズやミラーの汚れで見えにくくなっていたりズレていたりする。このPearl Ⅱもこの辺は要整備の個体で分解清掃と整備を行った。主に清掃だったがミラーの設置角度で二重像の縦横位置を調整する必要があり、これといって角度調整用のネジなどはなくミラー金具を微妙に曲げながら様子を見つつ取り付ける必要があった。

ファインダー横のシャッターボタンみたいなのを押すとロックが外れて中のレンズと遮光蛇腹が展開される。シャッターユニットは同時期に発売されたKonica Ⅱとほぼ同じ。分解清掃したみた印象ではKonica Ⅲ系までほぼ同じ構造だった。シャッターのチャージレバーが中で環になっており引きバネとアシスト用の巻きバネが付いている。これを引き上げるとシャッターチャージ状態になりシャッターロックに引っかかりボタンを押すとロックが外れてバネの力で引かれてシャッター羽の作動ペダルを弾いてシャッターが切れる。実はこのバネが厄介で経年で弱っているようでいくら清掃してもバネの引く力や弾く力が弱っており整備しても最高速の1/500はほぼ出ない。交換に使えるバネがあるなら教えてほしい。

持病

カメラ本体とレンズシャッターユニットを繋ぐ革製の蛇腹は経年でかなりのダメージがある。よほど大切にオイルをひいたりカビが生えないように風を通していないとボロボロになる。このPearl Ⅱも部屋を暗くして蛇腹の裏からスマホのライトで照らすといくつかの穴から漏光があった。ひどい場合は革ごと蛇腹を交換しなければ使えないが今回は穴を一つずつ補修するだけで使えるようになった。ただ使っているうちに折り畳みと展開を繰り返すので今はギリギリ大丈夫でも新しく穴が開く可能性があり使う前には必ずライトで照らしてチェックする必要があるだろう。

何はともあれ撮ってみよう。

使っている時に少し革が割れ落ちて画像に黒い点が出てしまっているが全体的な写りはかなり良い。レンズはHexar 75mm f4.5と明るいレンズとは言い難いが手前の色コントラストや解像は良い。遠景のボケも収差による回転などはあまりなく真っすぐボケてくれた。色感などはフィルム性能によるものだがこれ終売になっちゃった。富士フィルムさん再販願います。

こちらは画面にチリなどはなく本来の描写だろう。連動距離計の調整が上手くいっているのでピントがほしい位置にちゃんと来ている。

絞って真上を撮ってみた。空と雲、紅葉の色と枯れがよく出ている。二眼レフだと撮りにくい構図でもこれなら手軽に撮れる。

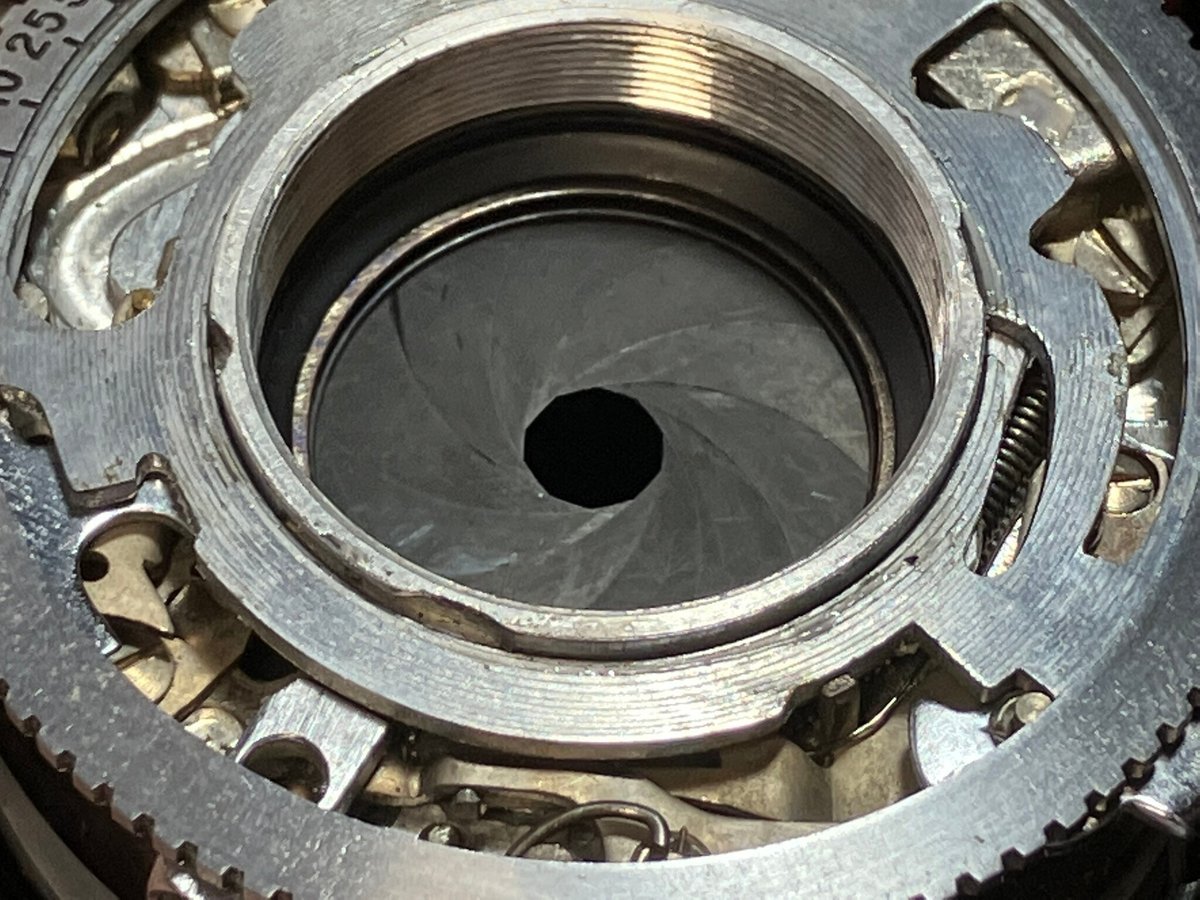

絞り切って遠景を撮ってみた。このカメラの絞り羽はかなり特有で枚数が多くほぼ円形になっている。

普通のカメラ、35mmフィルムを使うカメラのレンズだと絞り羽より明らかに多い。この絞り羽の多さが遠景解像の良さになっていると思う。枚数が少ないと例えF11くらいまで絞っても絞り羽の角から入ってしまう光がそこそこあり上手く減光できない。しかしここまで角が少ない絞り羽の枚数だとちゃんと減光ができて遠景が綺麗に出る。山も手前、中段、奥とあり山に浮く雲も遠くまでよく写っている。

絞りを開放のf4.5にするとこうなる。被写界深度はかなりシビアになるがこのカメラには軍艦部に絞り値と被写界深度の相対メーターが付いていて二重像を合わせた位置に最適な絞り値を表示してくれる。フィート表示でな。1951年といえば終戦6年目、まだまだカメラは輸出物資で戦後の外貨稼ぎ手段だった。まだ進駐軍もいた頃で米兵が買うことも多かったと思う。そんな都合で単位はフィートになっていた。まぁ慣れれば使いやすいよ。

スプリング(蛇腹)カメラは携帯カメラ

この時代、というか今でも120フィルムを使うカメラは大体大きい。35mmフィルムカメラならバルナックやコピーライカはあったが当時のフィルム性能ではASA感度が高いと粒子が目立つ大きさだったのだろう。また巻き上げ機能のギアにも良し悪しがあり撮影コマのばらつきがあったとも聞いたことがある。その点では大きな撮影コマで大きな紙に焼きつけする際にも綺麗にプリントできて巻き上げも後ろの赤窓から何枚目かを確認して巻き上げるので気を付ければ撮影コマのバラつきは少ない。俺は12枚撮りだと思って勢いよく巻いたら13枚目の表示が出てうっすら巻きすぎるミスを起こした。

iPhone

かつてスマホは服のポケットに入らない大きさだった。このPearl Ⅱも流石に服のポケットには入らないがたぶん上着のポケットならギリ入る。このカメラの大きさというのはとても大切だ。単純に大きいと持ち歩くのがめんどくさい、携帯電話やスマホの普及が機械の高性能化と小型化を並行していく歴史だったがカメラも大衆向け普及カメラはKonicaのC35シリーズなどをみると小型高性能化の歴史だと思う。このPearl Ⅱも高品質かつ高機能、そして他の120フィルムより小型化されている。高性能化と小型化、つまり歴史としてはiPhoneと似ている。だからこそ、この後にPearl Ⅳまでシリーズは続きスプリングカメラの中でも屈指の高性能機シリーズになり売れまくっていった。

本題

ここからはカメラの性能とは関係のない、俺が書きたい話だ。

このカメラは使う際に開閉作業がある。使うときにはロックを外してゆっくりせり出してくるレンズシャッターユニットを見る、しまう時は蓋を閉めてゆっくり蛇腹とレンズシャッターユニットが格納されていく。この動作だけで俺の脳はかなりの多幸感で満たされる。Konica Ⅱ系のヘリコイドくり出しを勇者シリーズの合体変形とするならこのPearl Ⅱの開閉はパトレイバーがキャリアからジャッキアップしていくときの良さがる。ジャッキアップは地味だなと合体変形で喜んでいたキッズも高校生くらいからはジャッキアップを見ながら目を細めてニヤつくようになる、なった。Pearl Ⅱ、というかスプリングカメラを手に入れたら動作チェックがてらこの開閉動作を楽しんでみてほしい。最初は汚れの付着などで開閉動作がうまくできないが無理に開けず綿棒で少しずつ掃除しながらスムーズな動作を実現させてみてほしい。掃除をしているとそのうち脳内でおやっさんが「まずは掃除が先だ。若いのはなんでもすぐ注油したりするがあれで機械はダメになる。とにかくよく掃除しながら考えて整備しろ」と語りかけてくるからその声をよく聞いて清掃と整備を楽しんでほしい。カメラだから写真を撮る楽しみも確かにあるが良い道具を自分で良い状態へ戻す楽しみもある。とにかく楽しんでくれ。