2019年の小野二郎(メモ②)

「2019年の小野二郎(メモ①)」のつづき。

ぼくは1979年生まれなので、小野二郎さんはぼくが3歳の時に亡くなっている。本当に突然、夕食後に心筋梗塞に襲われ、急死したらしい(そのへんのことは今回、図録を見ていて知った)。52歳。

(余談になるけれど、2013年の年末、大瀧詠一さんが亡くなった時も、死因こそ違えど突然だったので、それを少し思い出した)

存在は知っていたが、これまで読んだことのなかった『大きな顔 小野二郎の人と仕事』(晶文社/非売品)も、図書館にあるのを借りてきて、ちびちび読んでいる。これは、いわゆる"追悼文集"ですね。

ぼくはずっと『ベーコン・エッグの背景』という小さな本を愛読しているのだけれど、これは死後に出た本らしい、その本に書いてあるのだが、あまり意識していなかった。

若かったぼくがこの人の本の何に惹かれたかって、それは、タイトルではなかったかな、と思う。

単著は、そんなに多くない。

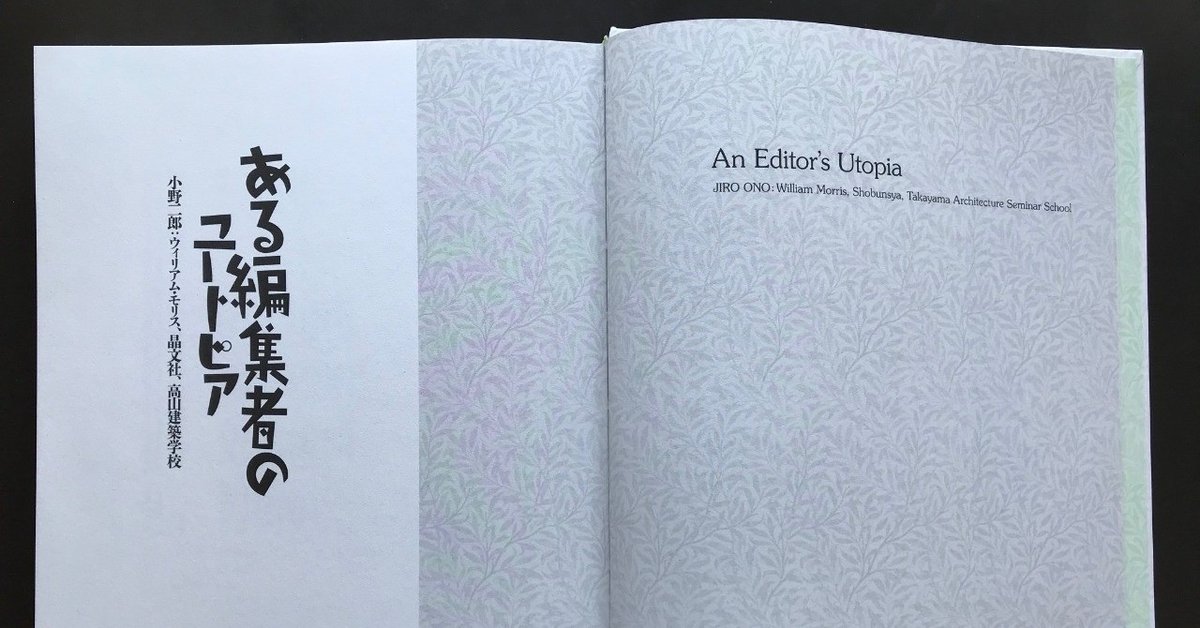

ユートピアの論理

運動としてのユートピア

ウィリアム・モリス──ラディカル・デザインの思想

装飾芸術──ウィリアム・モリスとその周辺

紅茶を受け皿で

ユートピアンの発語練習

ベーコン・エッグの背景

何か、ありそうな感じがしません? ぼくはした。読んでみたら、さらっと読んで何かわかった気になれるほど簡単ではなかったが。それでも何かひっかかる、そんな本を書く人。すごく柔らかいような、すごく硬いような、そのどちらでもない、どちらもある人。そんなふうに感じた。

今回の展示を通して、彼がいかに"アイデア・マン"だったかということをぼくは知ったのだが、その言い方は不正確かな、しかし自分には、アイデアとか、企画とか、それについてくるタイトルっていうのは、"編集"の一番面白いところだという気がする。

『ベーコン・エッグの背景』に、「趣味の思想化」という文章があり、これもたびたび読んだ。

「遊び」と「実用」との緊張をたのしむ「趣味」だけが、「実用」と「虚用」との、なかなか人の目に見えぬ結びつきを嫌うことができる。

こんなふうに書く。

今回の企画展の図録では、岡本仁さんが、木島始さんの(植草甚一さんとの対談における)こんなことばを紹介している。

「ぼくらの共通の友人である小野二郎がいってるように、ふつう思想といわれているものが趣味で、趣味がじつは思想だと、ぼくはホントにそう思うんですよね」

何が実用で、何が実用でない(虚用)か、と彼は考える人だ。もちろんいま、この時代を生きているぼくは自然とそう考える。そこで、「実用」と「遊び」の緊張関係の中にある「趣味」こそが「思想」になるんだ、と言った小野二郎という人にはとても興味がわく。

小野さんに誘われて晶文社に入った編集者である津野海太郎さんが今回の図録で、こんなことを書いている。

たしかに「やりたいことがやれそうだ」という期待は並はずれてあった。でもそれを「運動」というコトバで考えるまでにはなっていなかった。どうもそんな気がする。ずっと後に片岡義男が「晶文社は会社じゃないよ」といったことがある。「じゃあ、なんだい?」ときくと、「大学のサークルかな」と答えた。どちらかといえば、そちらの感じのほうに近かったのだ。

「運動」と言い表すまでには至っていなかった。で、何って、「大学のサークル」! でもぼくは、そんなところにも重要な何かがあるような気がするんだ。

(つづく)

「道草の家・ことのは山房」のトップ・ページに置いてある"日めくりカレンダー"、1日めくって、5月29日。今日は、"息苦しさ"の話。

※"日めくりカレンダー"は、毎日だいたい朝に更新しています。