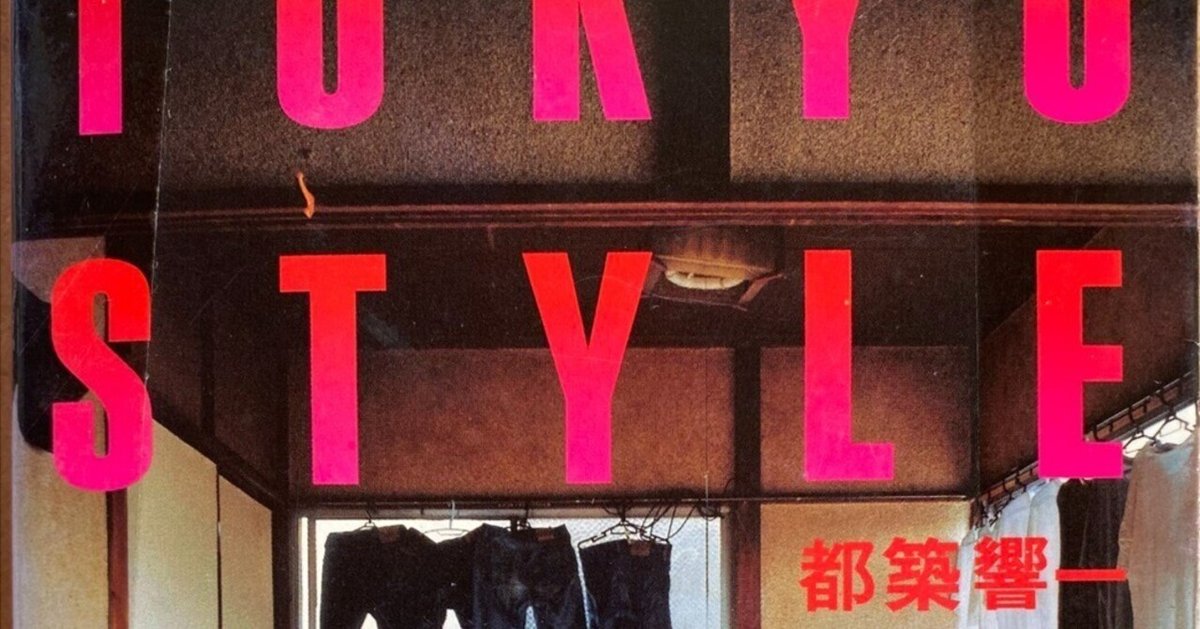

『TOKYO STYLE』都築響一、東京の片隅で有機的混沌の中に暮らす。京都書院アーツコレクション(感想)

『祇園祭の染織美術』につづく、私の好きな京都書院アーツコレクションの一冊。

いまから約30年前、1990年初頭バブル崩壊前後、大都会東京の安い賃貸物件に暮らす人々の素の生活空間(部屋)を撮影した写真集。

著者(写真・文)は、都築響一氏。

1993年に京都書院から大判写真集で刊行され、1996年にアーツコレクション文庫版が出た。当時アーツコレクションの中で、最も人気のあるタイトルのひとつだったと記憶している。京都書院倒産後、再販されるのかと心配していたが、2003年以降は、ちくま文庫から出版されている。

「安くて居心地のいい部屋」を訪ねて

430頁超えの厚い本。ほとんどが写真で、わたしが持っている本は、何度も見たせいでバラバラになりかけている。

都築氏曰く「インテリア雑誌にも、建築雑誌にも絶対に登場しない部屋ばかり」そのハードカバーの写真集が定価12,000円という「あまりにも無謀なプロジェクト」だった。「いやいや(?)ながら出した出版社(京都書院)も大した度胸だと思う」そんな本書がなんと売れてしまい版を重ねた。

どこに需要がある? 売れるのか? でも面白い、出す価値がある。アーツコレクションはそんなニッチなテーマに着目したシリーズだった。

この本を面白いと思うかどうかは人によってさまざまだと思うが、わたしにとっては、30年近くたっても、たまに見たくなる本だ。

1980年代、わたしは大学生+社会人数年を東京で暮らした。会社がゼネコンだったため、目の当たりにした不動産バブル最前線。場所さえ良ければ中古マンション価格は数か月で倍になった。

そんなバブルとは無関係の、地上げにも遭わなかった、狭くて古くて安い昭和の賃貸物件に住まう人たちの部屋が、約100軒掲載されている。

『TOKYO STYLE』のアイデアを思いついたとき、カメラは素人だった都築氏は、まず知り合いのカメラマンにカメラの使い方を教わったそうだ。

すっきり片付いた部屋もあれば、中には散らかった、ごちゃごちゃモノが多く、足の踏み場がないという、今はやりの「断捨離」「ミニマリスト」な方々が見たら発狂しそうな部屋もある。撮影されるからといって体裁を取り繕うのではなく、日々の生活そのままの状態を撮っている。

携帯もSNSもないアナログ時代

都築氏は、ふと思いついたこのアイデアを形にするため、出版のあてはなかったが、友達の部屋を撮影し始めたそうだ。そうして週末ごとに誰かの家を訪ね歩く生活を2年続け、100軒以上の「安くて居心地のいい部屋」のファイルができた。

しかし、文庫版が出るときには、その部屋の90%近くがすでに存在していなかったそうだ。様々な理由で家主らはそこからいなくなったのだ。引っ越しした、海外へ行った、結婚した、中には居所がわからない人もいたという。2024年現在、ここに掲載された建物は、どれだけ残っているのだろうか。多くは解体され、建て直され、または改装されて小ぎれいな建物に変わっているに違いない。

知り合いの部屋

実は、本書の中にわたしの知っている人の部屋がある。「探してみて」と本人から言われ、そのこともあって目を皿のようにして頁をめくり、見つけて付箋を貼った。いかにもその人らしい部屋だった。

しかし物書きのその人は、もう日本にはいない。現在は東南アジアの某国在住だ。

終の棲家ではない、仮初の、人生の中の一時期の部屋。それでいて個性的で生活の匂いさえ感じられそうな、妙にリアルな充実した生活感が、この本には詰まっている。

狭いと憐れむのもいい、乱雑だと哂うのもいい。だけどこれが現実だ。そしてこの現実は僕らにとって、はたから思うほど不快なものでもない。コタツの上にみかんとリモコンがあって座蒲団の横には本が積んであって、ティッシュを丸めて放り投げて届く距離に屑籠があって…そんな「コックピット」感覚の居心地良さを、僕らは愛している。(序文より抜粋)

都築氏が編集者という職業柄か、登場するユニークな部屋の主たちは、アーティスト、評論家、ミュージシャン、カメラマン、ジャーナリスト、ライター、デザイナー、キュレーター、漫画家、大学講師、藝大・美大の学生、在日外国人、モデル、サーファー、おたく、劇団員、放浪者(笑)と多彩。仕事兼生活の場として、趣味のコレクションの置き場として、あるいは仕事や青年海外協力隊員などで、海外にいる方が多い人にとっての東京のベースキャンプとして、など部屋の使い方はさまざまだ。

四畳半の部屋でクラシックを聞きながら絵を描く

家主たちにとって、部屋は「こうあらねばならない」などという「あたりまえ」はない。トイレ・バス共用の狭い部屋でもかまわない。安く、何にも縛られず自由に、居心地が良いよう我が部屋を演出する。雑然としているが、あるべきものがあるべき場所にあるのだ。

擦り切れた畳、年季の入った卓袱台、拾ってきた業務用冷蔵庫や家具、必要なものはバザーや古着、中古品で揃える。

旧いパソコン、ブラウン管TV、ダイヤル式黒電話、オーディオ・ラジカセなどのアナログ家電。天井一面に貼った古い映画ポスター、狭いのにピアノや巨大スピーカーがあったりする。

仕事柄集まった床が抜けるのではないかというくらい大量の本やレコード・CD、家主は「地震のことは考えないようにしている」

古いSINGERの足踏みミシンは現役。わたしの実家にも、処分してしまったが、同じSINGERの母のミシンがあった。黒電話もあった。懐かしい、昭和世代あるあるのモノたちが次から次へ出てくる。

もしかしたら世界一のスピードで動いていると思われている東京の只中で、小さな部屋を借り、どうしても必要な分だけ働いて、あとは本を読んだり絵を描いたり、音楽を聴いて静かな毎日を過ごしている人々がずいぶんいるという事実は、心地良い驚きでもある。

鴨長明の方丈の庵

本書中にも少し触れられているが、この本でわたしも最初に思い出したのは鴨長明(1155-1216)の『方丈記』である。

ほど狭しといへども、夜臥す床あり、昼ゐる座あり。一身を宿すに不足なし。寄居は小さき貝を好む。これ事知れるによりてなり。みさごは荒磯にゐる。すなはち人をおそるるがゆゑなり。われまたかくのごとし。事を知り、世を知れれば、願はず、わしらず、ただ静かなるを望みとし、憂へなきを楽しみとす。

(現代語訳)

(家が)狭いといっても、夜寝るところがあり、昼座るところもある。わが身一つ暮らすのに不足は無い。ヤドカリは小さい貝を好む。これはそうすべき事情をよく知っているから。ミサゴは荒磯に棲む。それは人をおそれるからだ。わたしも似たようなものだ。わけを知り、世の中のことを知っているから、願うこともしない。あくせくすることもない。ただひたすら、静かであることを望みとし、憂えないことを楽しみとする。

(参考:『方丈記』浅見和彦校訂・訳 ちくま学芸文庫)

この復元された庵は、以前は下鴨神社の摂社河合社の中にあったが、現在は糺の森の中に移転展示されている。一丈四方の庵の広さは、約2.73坪、五畳半くらい。いつでも解体移動ができるような造りになっている。

小さな家でも生活に困らない程度の設備があれば十分であり、静かで憂いのないことが何より幸せという感覚は、時代を超えて現代の日本人にも共通するものではないだろうか。

鴨長明について

下鴨神社の神職の家に生まれた長明は、摂社河合社の禰宜職就任を望むも、一族の争いのため叶わなかった。父の死後住んでいた、大きな祖母の屋敷を、不本意ながら出なければならないという落胆の中、30歳過ぎに出家、大原で隠遁生活を送ったという。その後日野(現在の京都市伏見区)に移り手製の方丈の庵に住んだ。1208年頃らしい。ここで『方丈記』を執筆した。戦乱、地震などの自然災害、火災、飢饉が続いていた都を捨てた長明。彼は日野の小さな草庵での静かな生活に満足していたようである。

人間不信気味の長明は、やりたいことは自分一人でやる。行かねばならない所には自ら歩いて行く。人に何かを頼むのは気を遣う。元気なら動けるし、疲れたらやめればいい。それなら思い煩うこともない、そんな人だった。

それ三界はただ心ひとつなり。心もしやすからずは、象馬七珍もよしなく、宮殿楼閣も望みなし。今、さびしき住ひ、一間の庵、みづからこれを愛す。

(現代語訳)総じて、この世界というのは心の持ち方次第である。心がもし安らかでなければ、象馬七珍象といった財産があっても、何の益にもならないし、宮殿楼閣を望んでもしようがない。

今住んでいる寂しい住まい、一間の庵を、わたしは愛している。

軽やかな生き方を選ぶ

『TOKYO STYLE』『方丈記』に共通しているのは、思い立ったらすぐに引っ越しできること。

一般に多くの人々が得たいと考えるのは、定年まで勤められる安定した仕事や持ち家だろう。しかしそういったものに縛られることのない「軽やかな生き方を選びとれる能力」を身につけた人が増えていることを喜びたいと都築氏は言う。

「仕事を辞めたくてウズウズしている人、引越したくてウズウズしている人、遠いところへ行きたくてウズウズしている人。すべてのウズウズしている人に捧げる本」と『TOKYO STYLE』後記で書いている。

わたしも若いころは、物質的により良い生活、仕事、家や車といったものに執着し、維持するのに無理をしていた。

いまは心や体が疲れたら休み、身の丈にあった生活で良しとする。不必要なものや人間関係を手放し、自分で背負える程度にすれば、どんな状況でも軽やかに生きることができるだろう。そして、そんな生き方の方が存外幸せなのだと、歳を重ねるごとに思う。

***END***

読んでくれてありがとう。