Y染色体ハプログループ・語族・人種第5章『F系統・G系統・H系統』

Y染色体ハプログループは男系遺伝子でY染色体にあるので男性にしかなく男性に受け継がれる遺伝子です。

場合にもよりけりですが言語系統、つまり語族の分布とある程度の一致が見られるため合わせて語ります。

ハプログループF

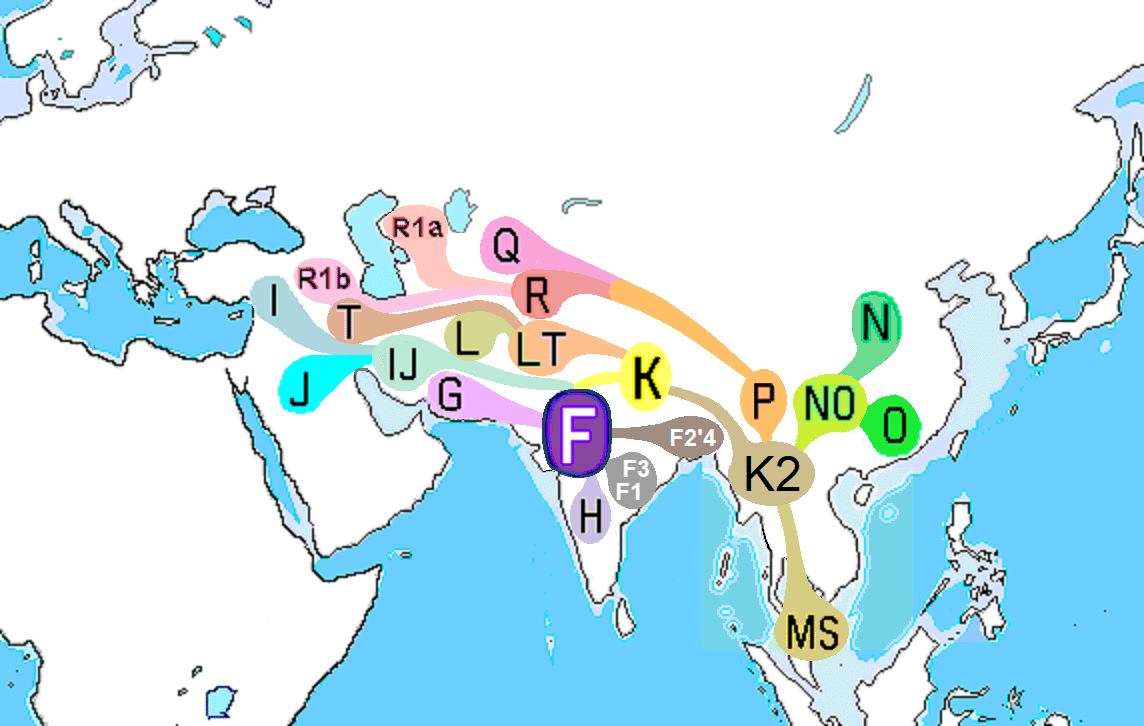

F(F-M89)系統は世界の人間で最も一般的な遺伝子で、G、H、I、J、K、さらにKグループから派生したM、N、O、P、Q、R、S、L、Tと非常に多くのグループの祖先で、アジアとヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアの人々の大部分がこのいずれかに属しているんですね。

ただ、それ以外にも古くからのFの系統や初期に分岐した系統もあり、今までに変異がないパラグループ(基型)のF*、F1、F2、F3が発見されていますが、この系統は全て実際の所、Fの子孫の系統が多すぎてそれらの系統の一部を間違えてしまっている場合があるかもしれないとのことです。

F*はインド亜大陸全体(インドとパキスタンのデータ)で5%、特にスリランカや南インドに10%と多く分布し、スラウェシやレンバタで4~5%など東南アジアの島々にも低頻度で分布しています。

F1はスリランカ、F2は雲南省やベトナム・ミャンマー・タイの国境あたりのイ族やラフ族などの少数民族で見られ、F3はタルー族とテルグ語圏で発見されていて、また、中央アジアでも何かしらのF系統が確認されているようです。

ハプログループG

ハプログループG(G-M201)はGHIJKの一グループで4.85万年前に誕生、コーカサス山脈に多く西ユーラシア一帯にも見られていて恐らく西アジアが起源と言われています。

初期に分岐したG1(M285)は北カザフスタンから南シベリア中部に集中しイランでもある程度見られ中国や中東まで低い頻度で広がっていて、Gの多くを占めているG2(P287)から初期に分岐したG2b1(M377)(かつてのG2b、G2c)はアシュケナジムのみに見られ、他にはブルショーやパシュトゥーン、北東トルコなどで発見されている程度です。

一方、G2a(P15)は新石器時代にアナトリアからヨーロッパに農業や巨石文明をもたらした人々の系統であり、G2a1(FGC7535)は民族系統がゴチャゴチャになっているコーカサス山脈の一部でオセット人を中心に多く見られ周辺に東欧でも確認されていて、G2a2a(PF3147)ではL91系統が欧州や北アフリカ、M286は欧州と中東で散見されています。

G2a2bのG2α2b1(M406)はトルコとギリシャで多い他、G系統サンプル全体の半数を占めるともされるほど多く中東、欧州、コーカサスで広く見られ、一方でG2a2b2 (CTS2488)のG2a2b2a(P303)はロシアやコーカサスを中心に低頻度で中東・欧州・北アフリカ・シベリア・インドなどにも散見され、G2a2b2b (PF3359)は欧州で僅かに見られます。

ハプログループH

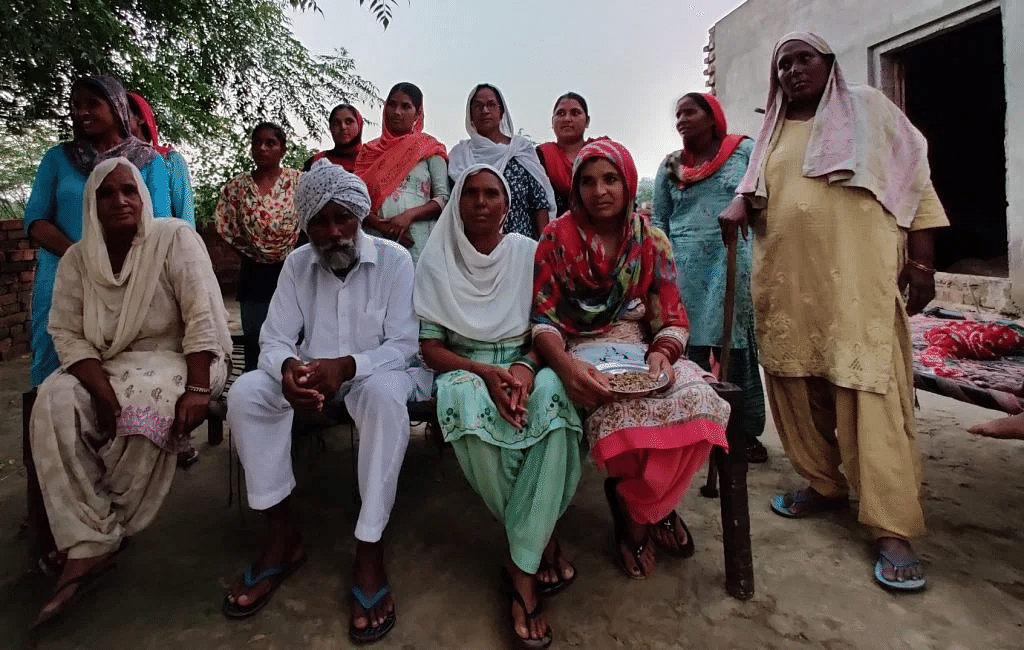

ハプログループH(L901/M2939)はFから別れたGHIJKの一グループで4.85万年前に誕生、H1a(M69)がインド亜大陸で北方のR系統と共に重要なタイプとなっていて、南西インドのKoraga族で9割、南東インドのKoya族で7割、中南部インドのゴンド族で6割などドラヴィダ系の少数民族で特に多いです。

しかし、古代に北部から来たインド・ヨーロッパ語族に属すインド語群を話すインド・アーリア系民族の間でも広く見られアーリア系ベンガル人の暮らす大都市ダッカのデータでは3割5分を占めていて、南インド地域では3〜2割、北インド地域では2〜1割ほどですが北の不可触民集団Chamarでは4割以上も居います。

また、古代から中世にインドから最終的にヨーロッパに移ったロマ(ジプシー)の間でも1〜5割ほど見られ、周辺の中央アジア、ギリシャ周辺、中東でも低頻度で確認されています。

その他の系統ではミャンマーで確認されたH1bや南アジア周辺でわずかに見られるH3があり、H2(P96)という系統はインドには分布せず新石器時代の中東やヨーロッパで多く、特にアナトリアから農業や巨石文明をもたらした人々の中にある程度含まれていたようで現在でもごくわずかに見られる。