美術史第61章『イスラム美術の概要-前編-』

イスラム美術とは7世紀に、当時中東からヨーロッパまでを支配していたキリスト教関連の影響を受けたアラビア半島にあった交易都市メッカの商人だった預言者ムハンマドにより創始された一神教イスラム教の支配していた広大な地域で展開された美術のことである。

イスラム教地域は非常に広大ではあるが互いに連携し職人、商人、パトロンなどの人々や美術作品自体が行き来するため一体の美術様式となっているとも言え、主に「ワクフ」と呼ばれる寄付制度や王族や領主が人気獲得などのために美術保護を行なったものが主な財源となり、商人などの裕福な市民も工芸品を注文していた。

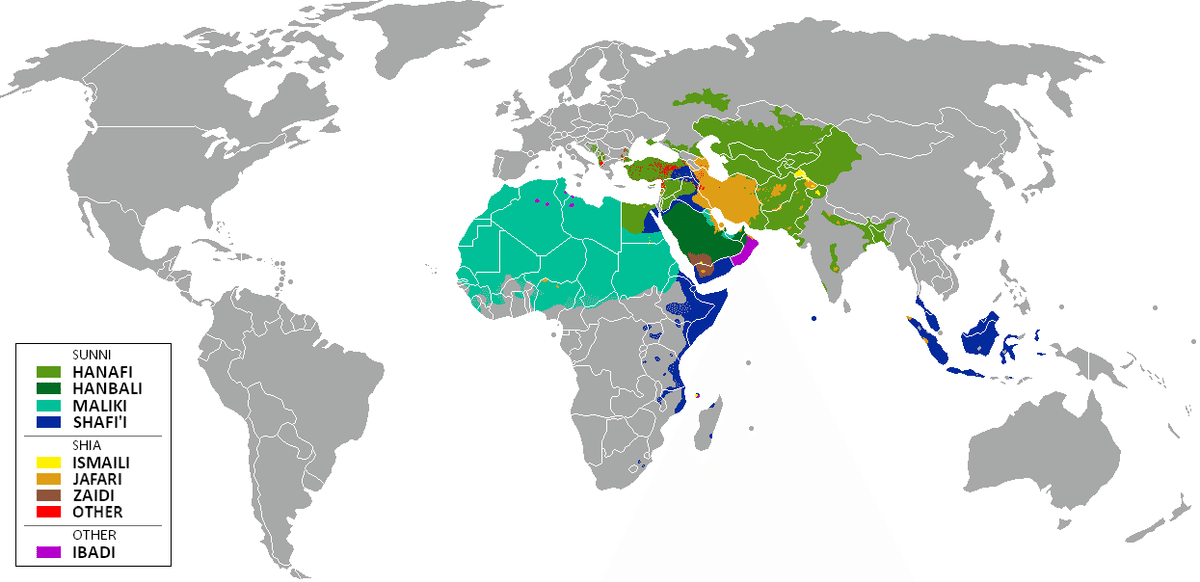

また、西アジア、北アフリカ、南ヨーロッパ、中央アジア、東アフリカ、東南アジア島嶼部にまたがるイスラーム世界では現在はラテン文字やキリル文字を使う地域はあれど、近代以前にはアラビア文字という文字が全域に広まって用いられていた。

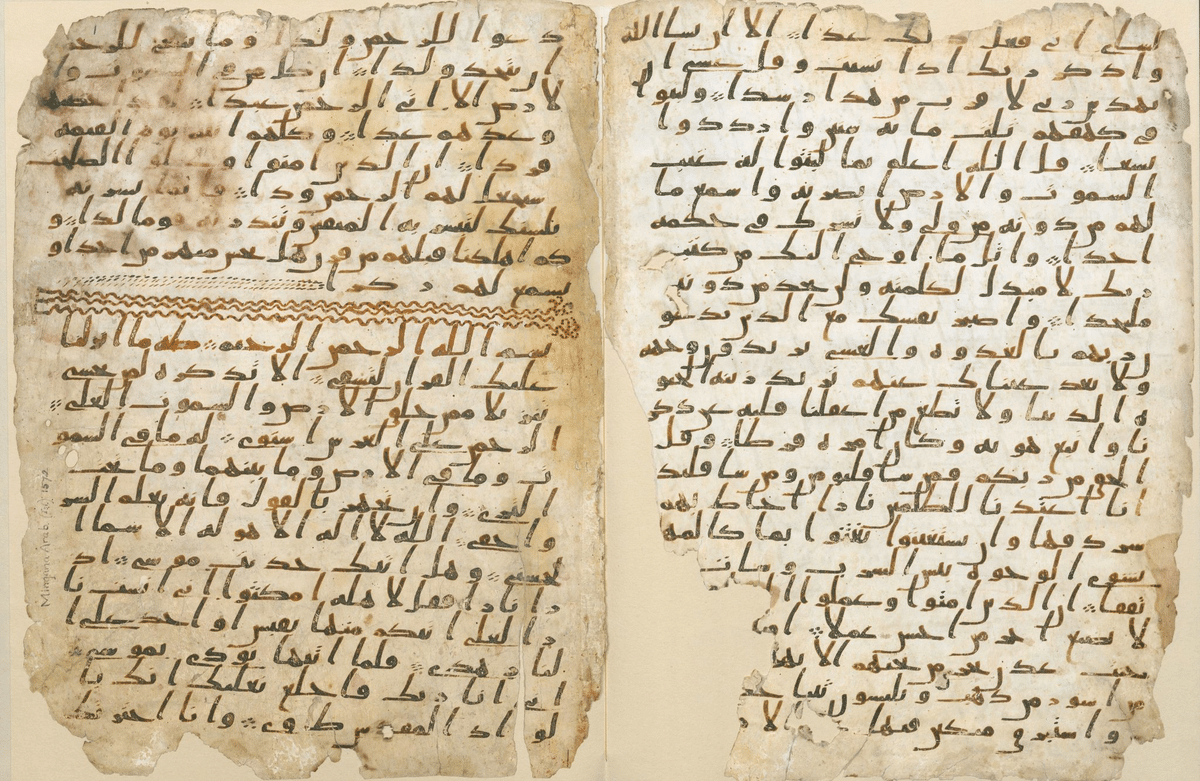

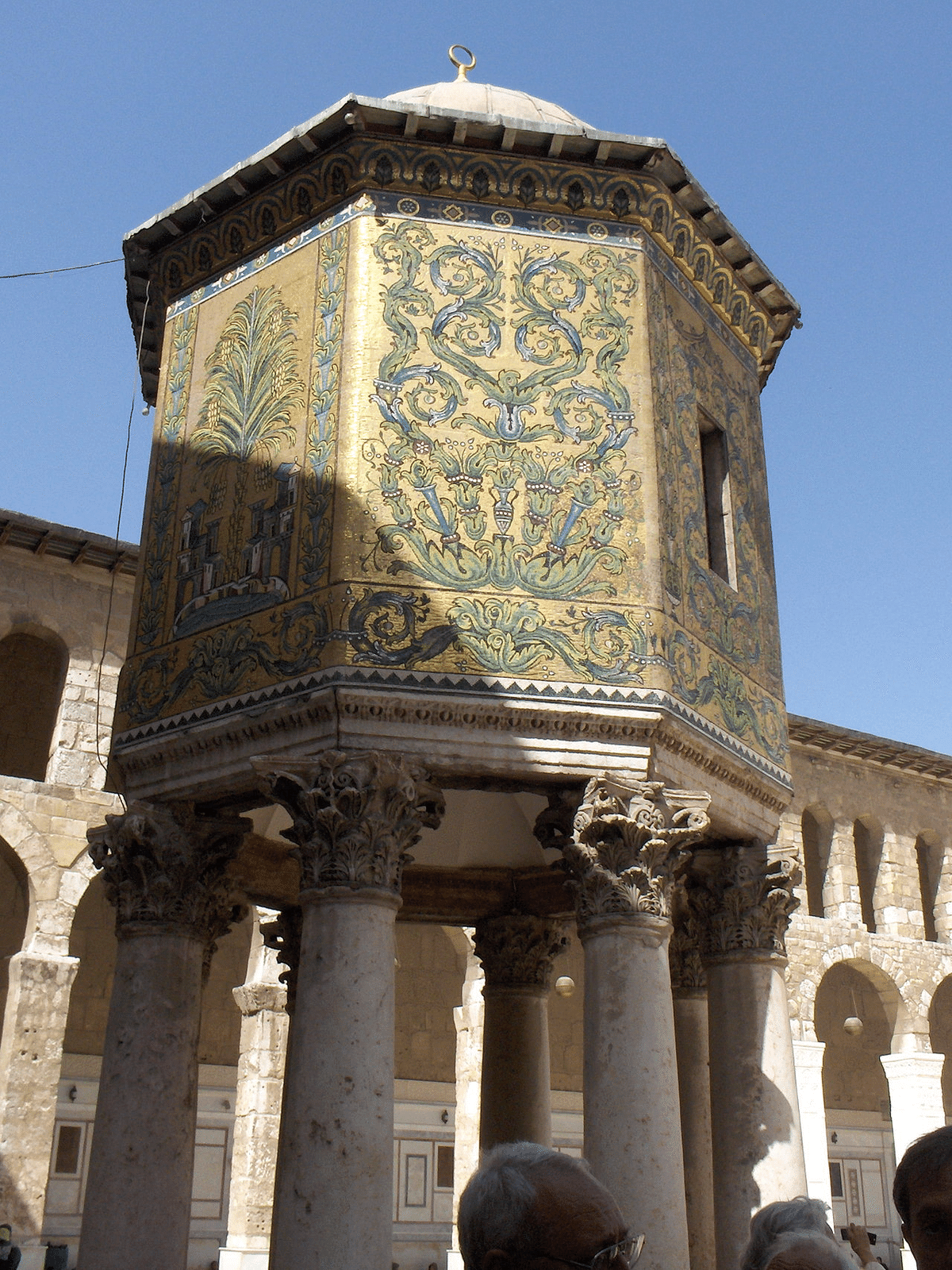

そのため、イスラム世界全体でアラビア文字を美しく書く美術、日本でいう書道に近い「カリグラフィー」が重要視され、美術全体でも神を暗示する数学的な美を追求し幾何学的構造や装飾で全体を覆うことを重視するなどの共通点が見られるが各地で様々な特色も見られた。

イスラムで広く文字を美しく書くカリグラフィーが重視された理由にもイスラム教の規則が深く関わっており、聖典である「コーラン(クルアーン)」の文章は神の言葉であると考えられたため、コーランに使われたアラビア文字を美しく書くカリグラフィーが神聖な活動とされていたようである。

そんな神聖なカリグラフィーでは他と違って絶対に動物や人物を表現してはいけず、また、カリグラフィーは文字の装飾を重視した結果、解読が困難になったりそもそも文字ではないそれっぽい模様を書くなどの事が多かった。

それらの装飾字体は全て「クーフィー体」という9世紀頃に発達した字体に基づいており、他にも崩した字体や四角に文字を収めた字体など多様な字体が存在する。

また、勘違いしやすいのだが、イスラム美術は”イスラム教”という宗教の美術ではなく多くの民族や宗教が存在する”イスラム文明”の美術であり、割合的に見ると宗教的な美術は仏教とヒンドゥー教に依存するインド美術やキリスト教と古代ギリシア・ローマ神話に依存する西洋美術と比べてかなり少ない。

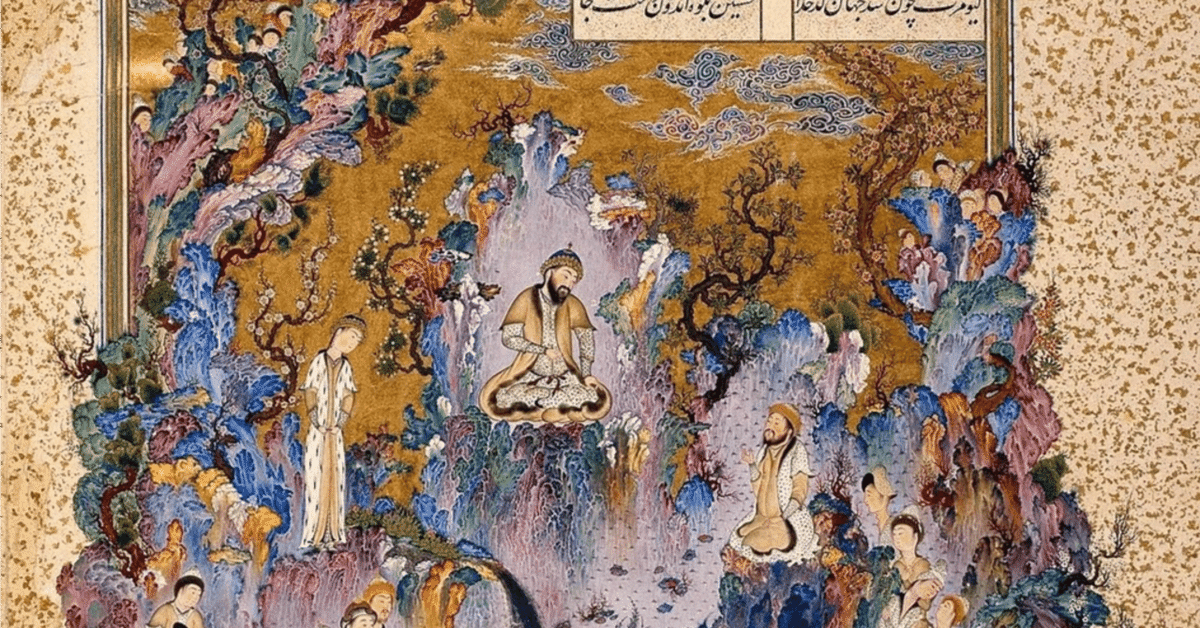

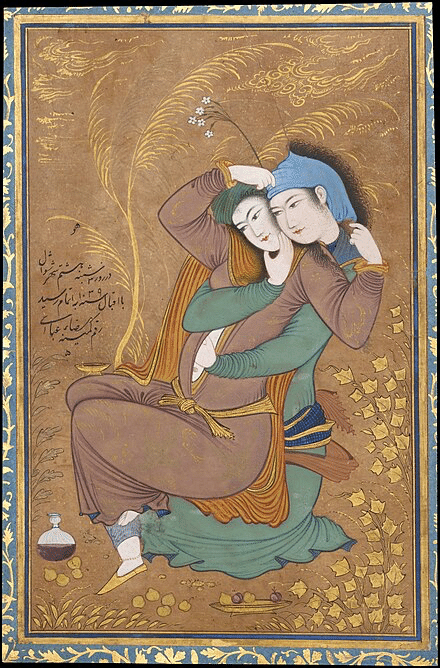

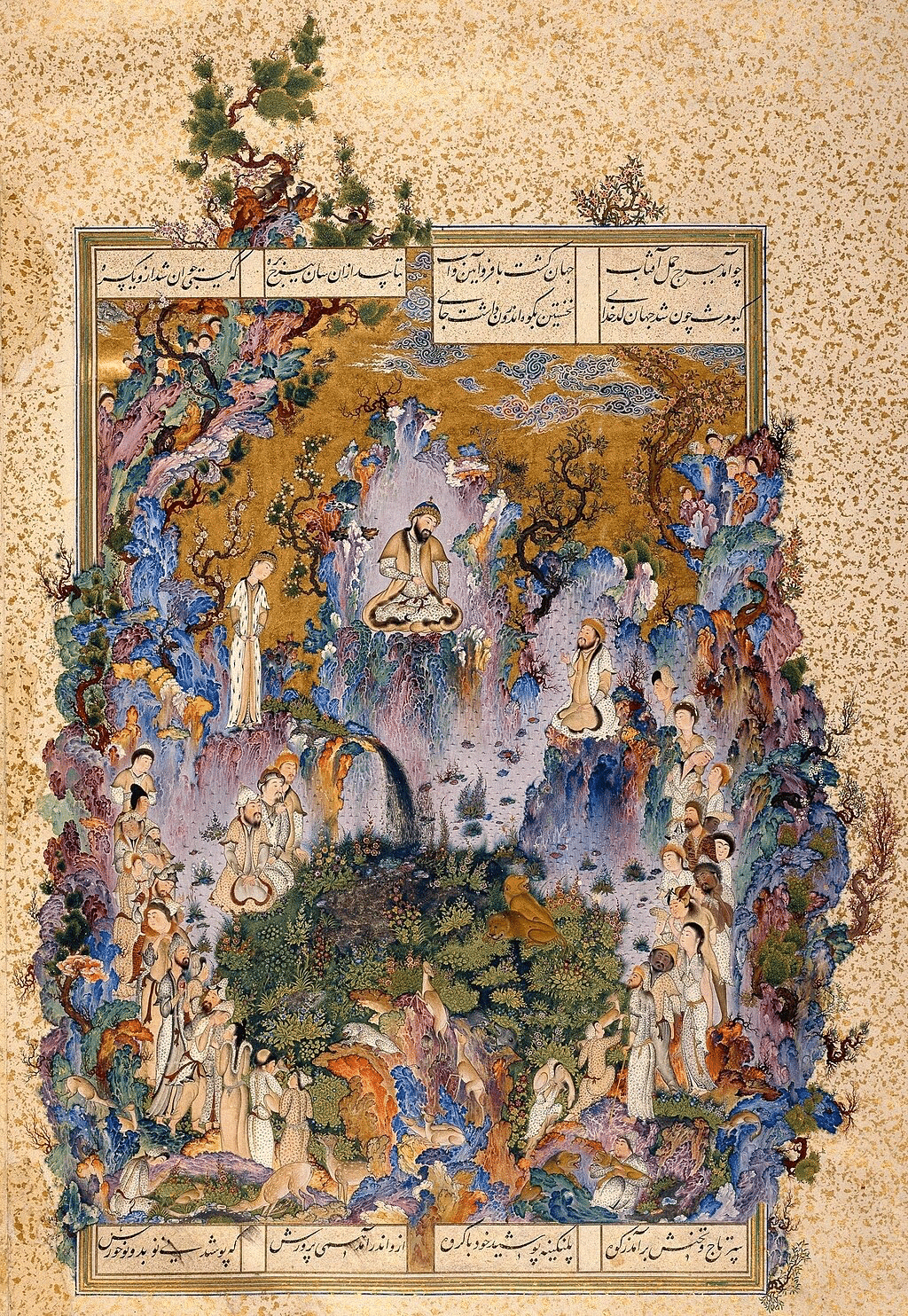

イスラム教では具体的な形に対して崇拝をする偶像崇拝が禁止されているにも関わらず宗教的な場や書物以外の王族や領主が注文した作品には人物や動物、そして開祖ムハンマドを表した美術作品が数多く存在しており、そのため、イスラム美術には宗教美術でない美術が多く宗教的な場でも顔に覆をかけてムハンマドが描かれ、ローマの公衆浴場の伝統を受け継いだ「ハンマーム」では普通に人物や動物が描かれていた。

ちなみに開祖ムハンマドの扱いに関してイスラム教誕生時は、神や神聖な人物ではなく「神の声を伝えた人間」の扱いだったため普通に描かれたが、途中から神のような扱いになり禁止されたという経緯があり、また、ペルシア文学の「シャー・ナーメ」「ハムサ」「薔薇園」「集史」、アラビア語文学の「マカーマート」「千夜一夜物語」などの文学作品も盛んに美術の題材にされている。

ただ、それが絶対に守られはいるわけではないとは言え一応は規則だった偶像崇拝禁止の影響は抽象的で装飾的な美術表現の誕生につながり、このような模様では幾何学模様と楽園を象徴する植物模様が代表的である。

また、幾何学的模様ではタイルに様々な正多角形を施すのがイスラム美術の大きな特徴とも言え、幾何学模様や植物模様、動物模様を反復して作られる「アラベスク」という模様は著名である。