美術史第66章『エジプトとシリアのイスラム美術』

9世紀中頃、エジプトからシリアにかけての地域がトルコ系民族のマムルーク軍人の自治がアッバース朝に認められて事実上独立、トゥールーン朝が樹立されるが、10世紀初頭には弱体化、アッバース朝がエジプトとシリアを再併合した。

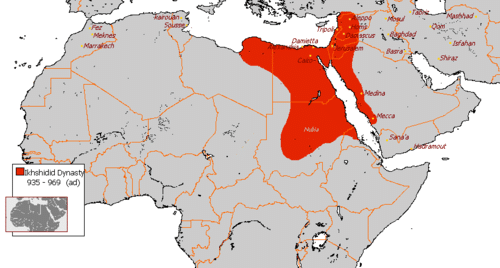

しかし10世紀中頃には再びマムルークの軍人による自治が認められイフシード朝が誕生、黒人やトルコ人で軍隊を強化、シリア地域や聖地のメッカやメディナのあるヒジャーズ地域も勢力下に入れ、北アフリカでアッバース朝に反乱して独立したファーティマ朝の侵略にも勝利した。

しかし10世紀後期に国営の大部分を担ってきた宦官カーフールが死ぬと一気に弱体化、ファーティマ朝が再び侵略を開始するとあっさり滅亡した。

ファーティマ朝はアリー家のみがカリフになるべきとしアッバース朝などを敵対視するシーア派の一派イスマーイール派でいつか現れると信じられる救世主(マフディー)は自分であると宣言した人物が、アグラブ朝チュニジアを先住民のベルベル人を先導して滅ぼしたイスマーイール派教宣者にカリフとして迎え入れられて始まったという経緯がある。

ファーティマ朝はその後カリフへの中央集権化を行い、アッバース朝を滅ぼすために間にあるエジプトへ侵攻するが失敗、しかし、西への領土拡大を担っていたジャウハル将軍が内乱中のイフシード朝を侵略、エジプト、シリア、パレスチナ、ヒジャーズを占領した。

ジャウハルはイフシード朝の首都だったフスタートの隣に新たな首都カイロを建設、ここではスンニ派の最高教育機関「アズハル学院」が開校し、ここから出た学生はイランやインドでイスマーイール派を広めるなど文化の中心地となった。

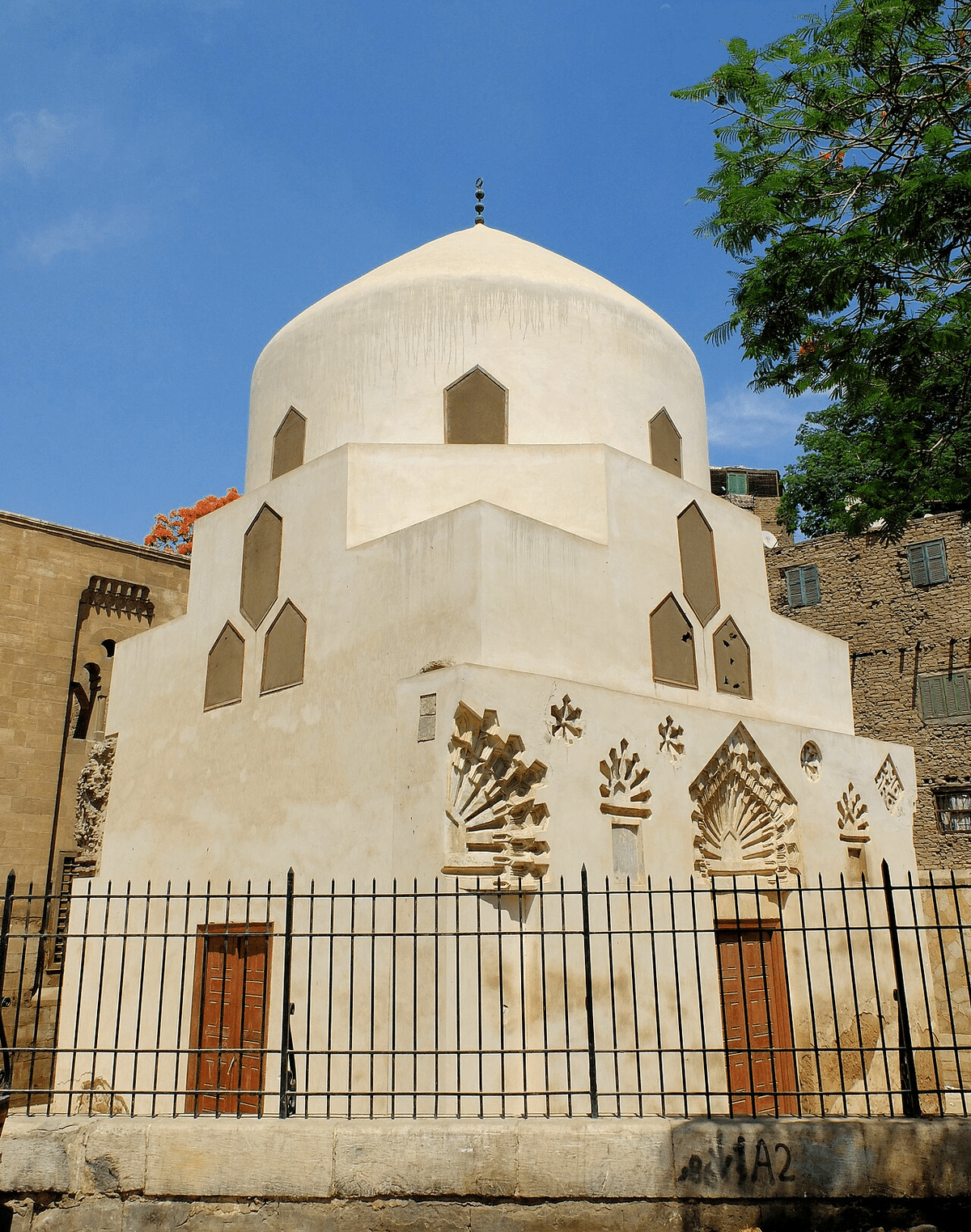

ファーティマ朝はカイロにアズハル学院の他、「アル・ハキム・モスク」などの巨大な宗教建築、城壁や門を建築し、工芸に関しては木、象牙、ラスター彩や彩色を施した焼き物、金銀、象嵌した金属、不透明ガラス、天然水晶など多様な素材で作られた美術品を多く産出した。

このような工芸を作った職人達の多くはイスラム誕生以前のローマ帝国でキリスト教に改宗して以来、コプト正教会を信じるコプト人だったことや、ローマ美術やギリシア美術の後継でもあるビザンツ美術の影響が交易により入ってきた事などで、人間や動物などイスラム美術では余りない表現も盛んに行われ純粋な装飾的な模様が行われた従来のイスラム美術とは異なる写実的な傾向が見られるようになっており、彫刻の分野ではイベリア半島のイスラム勢力のような丸彫り彫刻が主に青銅で作られた。

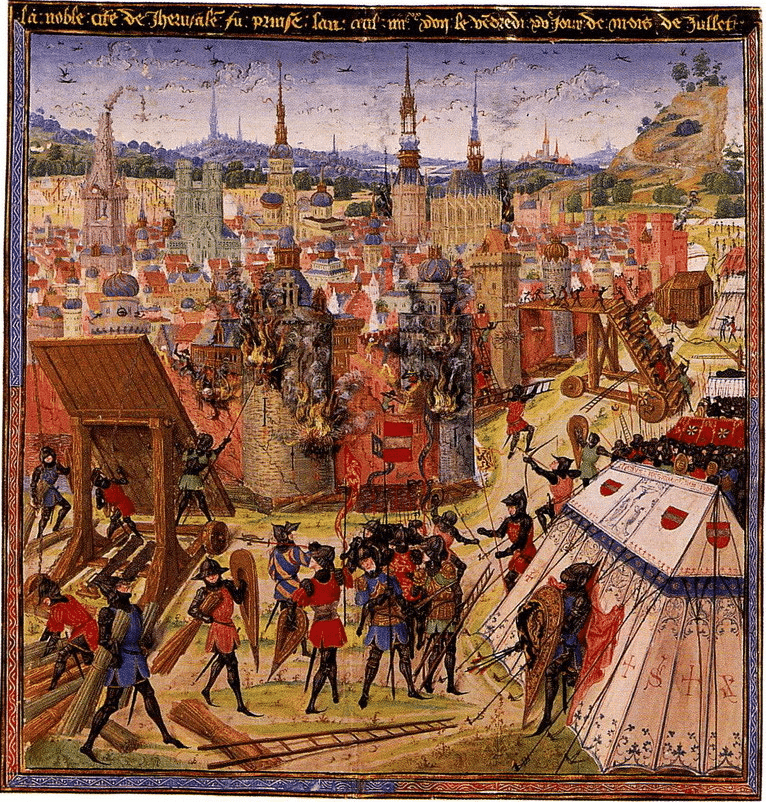

このように文化面でも繁栄したファーティマ朝だったが10世紀末期にはズィール朝が独立しマグレブの領土を喪失、11世紀にはホラーサーン地方で建国されビザンツ帝国を侵略するなどし拡大していた「セルジューク朝」にシリアやヒジャーズを奪われ、11世紀末期にはキリスト教諸国による中東への侵略「第1回十字軍」が行わるとパレスチナも喪失した。

12世紀後期にはシリアで樹立されたザンギー朝の軍人サラーフッディーンがファーティマを滅ぼし、そこで自立してアイユーブ朝を建国し拡大し十字軍を撃破、そこでの美術活動はあまり盛んではなく建築分野ではカイロの街の防衛が強化された程度だったものの、先述した焼き物や金属工芸は作られ続け、12世紀末期には揃い物のゴブレットやエナメル装飾を施したガラスなどが出現した。

13世紀半ば、フランス王ルイ9世率いる十字軍がアイユーブ朝に侵略を開始したその時にスルタンが急死、その妻でシャジャル・アッドゥッルが十字軍を撃退、シャジャルは皇太子を殺害して自らスルタンに就任するがその後、マムルークの将軍と再婚してスルタンを譲り、それ以降エジプトからシリアはマムルークの将軍が血筋に関係なくスルタンに就任する政府の支配下に置かれた。

この国は正確には王朝ではないもののマムルーク朝と呼ばれ、この国は建国してすぐに遠く東アジアからやってきたモンゴルの侵略を受けるがバイバルス将軍がこれを撃退、バイバルスはスルタンに就任すると領土拡大や十字軍との戦いを行いマムルーク朝は大国となった。

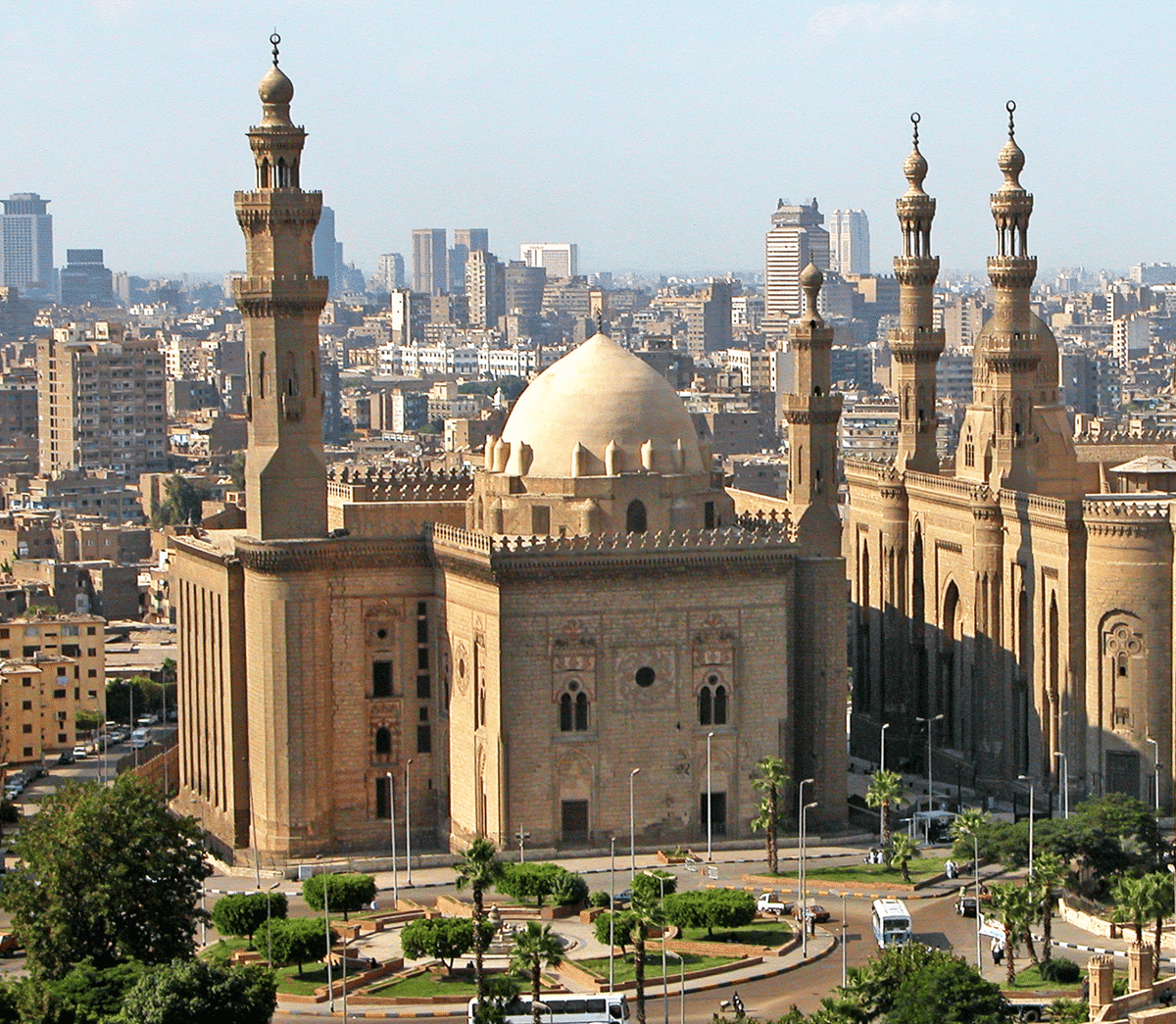

マムルーク朝ではスルタンによる巨大な総合施設からなる石造建築の様式がカイロを中心に誕生しており、背景としては先述した通りこの国のスルタンは他の王様的存在ではなく有力軍人が就任する大統領的な存在だったため権力が不安定で、支配を保つために建築を寄進するという手段がとられたというのがあった。

この頃には数千もの建造物が建てられたとされ、それらの建物の装飾は色彩豊かな石を嵌め込んだり放射状の幾何学模様を持つ木細工を使ったりして行われ、工芸の分野ではエナメル装飾のガラスや象嵌された金属製品が国に保護され各地に輸出されてた。