秘境・チベットに初めて足を踏み入れた、河口慧海の特集が東京国立博物館で開催中! チベットやネパールの仏像が複数展示されています

現在(2023年8月29日)、東京国立博物館(トーハク)では『日本初のチベット探検―僧河口慧海の見た世界―』が展開されています(平常展の入場料で見られます)。同展で紹介されている、1866年生まれの河口慧海は、日本の探検家としては最初期に分類される人でしょう。

河口慧海は、探検家として紹介されることが多いものの、探検の前提として、彼は禅宗の1つである黄檗宗の僧侶でした。そして禅宗を学ぶうちに、日本や中国に残された漢語による仏典に疑問を感じるようになります。そこで本来の意味が分かる書物を求めて、仏典のルーツを探る修行に出た……というのが、そもそもの探検の始まりでした。

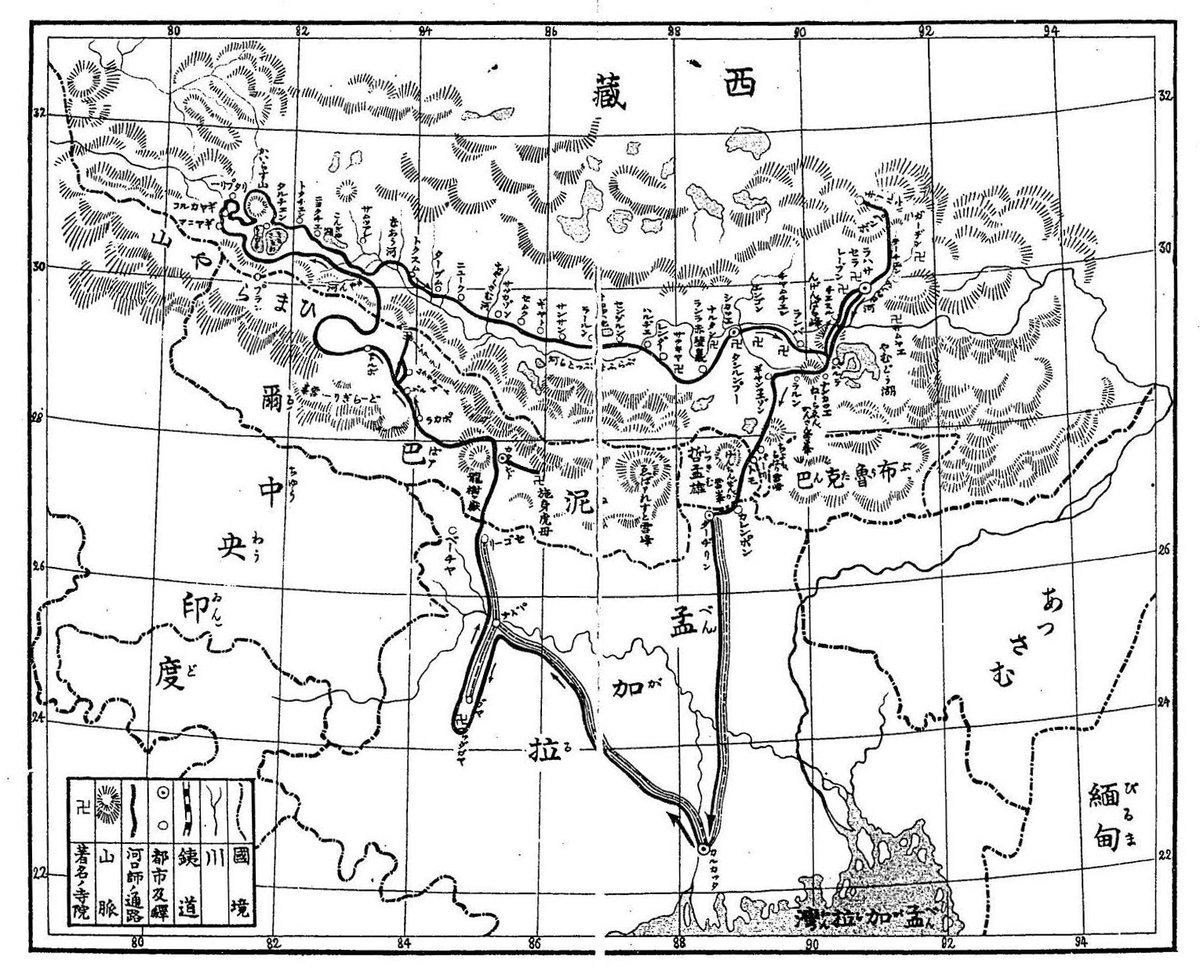

彼が初めて日本の神戸港を離れたのは1897年(明治30年)6月のことでした。歳は34(前後)。シンガポールや現在のインドのカルカッタへ行き、1年間のチベット語学習を経て、ネパールのカトマンズを経由して、1901年(明治34年)3月にようやくチベットの首都・ラサに到達します。

東京美術学校校友会 編『河口慧海師将来西蔵品図録』,画報社,明37.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/816327 (参照 2023-08-29)

なぜこれだけ時間がかかったのかと言えば、当時のチベットが鎖国政策をとっていたからです。入国=密入国であり不法滞在でした。そのためもあって、チベット潜入の前に、チベット語やチベット仏教について猛勉強し、潜入後は中国人やチベット人に偽装して活動しました。(というのが、わたしの認識です)

実は20代の頃に、河口慧海の著した『チベット旅行記』を読み始めたのですが、現代の倫理観とは相容れず……読み進めていくのが苦痛で仕方なかった記憶があります。そのため、河口慧海がチベットに入国するかしないかあたりまで進んだものの、そこで諦めてしまいました。そのためもあり、彼に対してあまり良い印象を持っていない……というのが正直なところです。ただし、同じ旅行記を読んでも、明治大正…もしくは昭和初期の人たちが読んだ上でも、彼を偉大な探検家と評していることを考えれば、当時の感覚ではたいした問題ではなかったのかもしれません。

とにかく、そうした河口慧海がチベットから命がけで持ち帰った品々のうち、そのごく一部がトーハクに寄贈され、昨年に続いて今年も展示されることになりました。

なお、同展に展開されている品は、すべて宮田恵美氏・上原スミ氏・水谷マサ氏の連名による寄贈です。おそらく河口慧海さんの遺族の方々かと思われます。

河口慧海は、チベットへ2度行きました。この《菩薩立像》は1回めのチベット旅行時に、ネパールのボダナートで高僧から入手した仏像なのだそうです。

他に、同一工房で製作されたと思われる6体の木彫像が、東北大学にも寄贈されているため、八大菩薩の群像の一つと推測されるそうです。

光背の背面には慧海の自筆で「明治三十八年六月●日雪山中子パーリ/国迦葉波仏大塔ノ仏堂ニ安置セル●/仝塔主(ブッダバッザラ)氏ヨリ受ク 慧海誌」と記されているそうです。

《菩薩立像》を見ていると、無愛想な表情をされていますが……ちゃんとセクシーな格好をされているんですよね。以前noteで紹介したインド・カジュラーホーの《女神像》とは雲泥の差ですが、少し腰をクネッとさせてモデル立ちされていますよね。豪華な冠から耳環、それに裸の上半身に胸を隠さないネックレス……。腰から下は朱色の衣を着ているようですが、これでもかというほどに身体のラインを見せつけているようにも思えます。胸もお尻の膨らみも少ないとはいえ……地味ながら……挑発しすぎではないでしょうかw?

釈迦が生まれたばかりの姿を表わす誕生仏ですね。解説パネルによれば「天地を指差す手の左右が日本の通例とは逆」なうえに「体の肉づきがよく、腰につける裳が短い」のだそうです。言われてみれば挙手している手が逆だったような……。「中国明時代の誕生仏の特徴」とあるので、これらの特徴により、チベットで作られたものではなく、中国で作られたものと考えられているのかもしれません。

同展には、ちょうど誕生釈迦仏のスタンダードと思われる姿勢の立像も展示されています。高村光雲と高村豊周親子による作品です。立像を光雲さんが、壇の部分を鋳金家の豊周さんが作ったそうです。

象さんにのった普賢菩薩の像です。写真の、像を固定している糸やピンを見ると分かるとおもいますが、とても小さな像です。全体が黒いこともあって、その細部は肉眼でも写真でも確認できません。

ただし解説パネルには「衣が蓮華座にかかっている」「象の牙が6本」などとあり、とても精緻に作られていることが分かります。青銅製で、かつては光背があり、色鮮やかだったと推測されています。

河口慧海が2回目のチベット探検で持ち帰ったきたもの。帰国後に開催した展示会の図録には、「印度マイソール白檀彫刻弁才天女」と記されているため、白檀産地として有名なマイソールの白檀で製作されたと推測されています。

なお「サラスヴァティー」は、日本では「弁財天」として知られる女神です。本像を見ると、手が6本ありますね。

「六臂」はよく聞きますが、「二臂(にぴ? にひ?)」という言葉を初めて聞きました。「二臂」は、腕が2本ということなので、人間を基準とすると、書くほどのことか? と思ってしまいますが……調べてみるとインドでは、六臂……という言い方が正確なのかはわかりませんが……腕が6本の像も多く見られるようです。区別するために「二臂」と記しているのでしょう。

なお「マハーカーラ」は、日本では(中国や韓国でも)大黒天として知られています。

2回目のチベット旅行から帰国後に開催した展示会図録の「印度之部」に「ネパール銅打出青金剛」として掲載され、右手に宝棒、左手に生首を持ち、犬を従える図像からもネパール製と認められます。

四本の腕をもつ観音菩薩は、チベット仏教の変化観音のなかでもっとも信仰を集めました。慧海が2回目のチベット旅行から帰国後に開催した展示会の図録の「西蔵之部」に「観世音菩薩」として掲載されます。チベットでは木彫が少ないため、ネパール製の可能性があります。

右手で触地印を示し、左手に鉢を乗せる釈迦如来像。慧海が2回目のチベット旅行から帰国後に開催した展示会図録の「印度之部」に「鶏足山の釈尊石像」として掲載され、釈迦の弟子大迦葉が亡くなった聖地ククタパダ山の仏像とありますが、顔立ちからネパール製とみられます。

先ほども登場したインド・マイソール州の白檀。河口慧海は、その白檀の材木も持って帰ってきていたんです。それを知り合いだった高村光雲に「光雲ちゃん……この白檀ステキでしょ? なんか彫ってみない?」なんて言って渡したら、《釈迦如来立像》になって戻ってきた……のかは知りませんが、高村光雲が彫ったというのは間違いありません。

以前もですが、今回も撮影は困難を極めました。これはもう「どうやって彫ったの?」という感じの超絶技巧で、丸太をくり抜いて彫ったんですかね? 釈迦如来の三方が閉ざされているため、お顔が陰になってしまって、よく見えないんです。カメラの露出をカチカチカチと上げながら撮ったのですが……露出を上げると木の質感が薄れてしまい……やはりうまくいきませんね。

下の写真が像の背面です。この背面に「贈呈河口慧海上人/高村光雲喜寿記念ノ為/釈尊ヲ奉彫/昭和三年中秋」と銘文が刻まれているそうなのですが……どうやら、このアルファベッドの上の方に刻まれていたようですが……見つけられませんでした。

わたしが20代の頃に、河口慧海『チベット旅行記』を読み始めて、不快な気持ちになって途中で放り投げた……という話は冒頭に記しました。大人……というかオッサンになった今なら……寛容な気持ちで最後まで読みきれるかもしれないなとも思います。再度、チャレンジしてみようかなぁと思った展示会でした。

<関連note>

<関連サイト>

↑ サイト内に2022年に展開された特集『チベット仏教の美術』のパンフレットPDFがあります。今回の河口慧海の招来品もいくつか解説されています。

いいなと思ったら応援しよう!