歌麿、広重……浮世絵に隠された謎を解く

昨夜、食後に一人でベッドに横になり、noteで紹介されていた『東京ポッド許可局』をRadikoで聞いていました。そうしたら小学生の息子が、リビングからやってきました。そして一言……

「なんか、この辺がくさぁい!」

「この辺って、私が臭いってこと?」

「いやそうじゃなくて、このへんが」と言いながら、私の頭を中心に手で円を描いています……やっぱり私が臭いってことじゃない。

「どんなにおいがするの?」そう聞くと彼は……

「アゲハの幼虫のツノのにおい」

「なんだそれ?」と言いながら、私はアゲハの幼虫にツノがあるのか? とか、あったとしても小さいだろうそのツノの匂いって、どんなだろうと考えてしまいました。

◯△◇

さて、東京国立博物館の魅力の一つが、季節に合わせた作品が展示されることですよね(ほかの美術館や博物館もそうでしょうけどね…)。そんなトーハクへ行ったら、草地に彼岸花が咲いていました。すっかり秋ですね。先週、トーハクを訪ねた時のお話です。

特に季節を感じるのは、浮世絵コーナー(それに屛風と襖絵、書画の展開、近代の美術などの部屋)です。

今月は9月ということで、「菊」にちなんだ浮世絵が多かったです(9月21日の展示替えで、以下の浮世絵は見られなくなっているかもしれません)。後述しますが、菊が咲く旧暦の9月は「菊月」とも呼ばれていたそうです(一般には「長月」)。あわせて「菊慈童」という、菊と関連する中国の故事を題材にしたものも多かったです。

「菊慈童」とは?

古代中国・周の王・穆王(ぼくおう)に仕えた慈童という美少年の話。慈童は、穆王(ぼくおう)に寵愛されていたために、周囲に妬まれ、罪を着せられます。そして慈童は、王から賜った法華経の句が記された枕を持って、流罪先の山奥へ行きます。その法華経を、菊の葉にしたためると、菊の葉からしずく(露)が落ちます。慈童がその露を飲んだところ、800年もの間、美少年のままで過ごしたという物語です。

この「菊慈童」、わたしは全く知らなかったのですが、能の演目として有名なのだそうです。「the能.com」の「枕慈童」に詳しいです。

■ミュシャっぽい? 歌麿の「菊慈童」

江戸期は園芸文化が隆盛した時代でもありました。この『菊慈童』のように、人物を花で飾るという構図も、そうした文化が盛んだったからこそかもしれませんね。チェコ出身の画家、アルフォンス・ミュシャ(1860〜1939)のグラフィックデザインを思いださせます。しっかりと周王から賜った枕を持っていますね

■北斎の娘婿・柳川重信が描く繊細な「菊慈童」

葛飾北斎の門人で、北斎の長女お美与と結婚して婿養子になったとか。後に離縁しているとのことですが、男の子が一人いたとのこと。少なくとも一人は、北斎の子孫がいたということですね

■美少年の菊慈童を、美人の姿で描いた「見立絵」

浮世絵には「見立絵」というジャンルが形成されています。特に鈴木春信が多く見立絵に取り組んだそうです。下の絵は北尾重信によるものですが、ネット検索してもよく出てくるのは、同じ『見立菊慈童』というタイトルの、鈴木春信の作品です。

解説パネルには「鈴木春信風の美人画から始まり、堅実で格調ある独自様式を確立。北尾派には文学と関わり深い弟子が多く育ちました」とあります

見立絵とは?

辞書には単に「物語や故事・説話などに取材しながら、人物・風俗や場面設定などを当世風にして描いた絵画。特に浮世絵に多い」といった内容が多いです。ただし太田記念美術館では、『浮世絵によく見られる「美人画」や、「役者絵」、そして「風景画」。何気なく目にしているこれらのモチーフにも、実はちょっとした「謎掛け」が仕掛けられ』ていると言います。単に美人や役者などが描かれているだけでなく、『背後に別の意味や関係性が隠されていることが少なくありません』としています。

現代では『見立菊慈童』という解説パネルを見れば、「あぁ菊慈童をモチーフにした美人画だね」ってすぐに分かります。ただ江戸時代の人たちは、この絵を見るだけで、「ははぁ〜ん、菊慈童ね」と分かるわけです。それは、絵の中にヒントが隠されているからです。まずは「菊」、それに「菊の葉を持ち、筆で何かを記そうとしている」主人公の姿。そして上段には、「君か手に なくもも とせや 菊の露」(う〜ん……間違ってるんですしょうね)という和歌があります。歌の結びの「菊の露」だけでも読めば、「あぁそういうことね」と分かるわけです

■謎が深まるばかりの、後から覗く女性……

「菊月」とは、菊が咲く、旧暦の9月ことです。解説パネルには「9月9日は「重陽」と呼ばれる長寿を願う吉日で、男性はその儀式の準備でいそがしそう。若い娘が袖を掴んで引き止めていますが、後にはそれを覗く女性の姿も見えます」と書かれています

絵の上の方には「汲てこそ ちとせもかねて 知(ら)れけれ ぬれてほすてふ 菊の下水」←おそらく恋愛からみの歌なのでしょうが……意味はまったく分かりません……。これは続拾遺集にある後嵯峨院の歌「くみてこそ ちとせもかねて しられけれ ぬれてほすてふ きくのしたみつ」を参考にした和歌だとするブログもありましたが……どちらかというと古今和歌集の「濡れてほす 山路の菊の露の間に いつか千歳を 我はへにけむ」なども近いですね。いずれにしろ、くんで飲めばちとせが得られるという、菊の葉から落ちる露」をどうしたこうしたとか……男性を女性が泣き落とそうとしている(袖を濡らしている)とか……そういう話なのでしょう。だとして……後から覗いている女性はなんでしょうね…‥もしかすると、これも故実に由来しているのかもしれません。

■当時話題の、茶屋の看板娘“お仙さん”を描いた浮世絵

ずいぶんと具体的な情景が分かるタイトル……と思ったら、絵の中に記してありますね。上段には「ひち笠に もりくくなを いかにせん いとどかはかぬ 袖の露けさ」←完全に合っていないと思います。でも、お仙さんは谷中の笠森神社の近くの茶屋「かぎや」の娘だったそうです……笠森と笠をかけた色っぽい内容が記されている…のかもしれません。

いちおう絵と歌を見ながらの予想解釈を……「あぁ今日も会いたくて、笠森神社の近くまで、お仙さんの茶屋へ来てしまった。帰り際に笠を持って来てくれたお仙さん。手に入れられないお仙さんのことを思うと、いっそう濡れた袖が乾かないなぁ……(涙が止まらないなぁ……)」(間違っていたらごめんなさい)

それでなんで、いまこの時期にトーハクで展示されるのか……なのですが、つづられている和歌の下の句にある「袖の露けさ」の「露」というのが、秋の季語だからなんでしょうね

■北斎の“繊細で叙情的な画風”を引き継いだ、菱川宗理の美人画

葛飾北斎の門人で、北斎が使っていた「宗理」の名を受け継いでいます。解説パネルによれば、葛飾北斎が“宗理”と名乗っていた頃の画風にならった、繊細で叙情的な美人図で知られているんだとか。もしかすると葛飾北斎の中で「宗理」と名乗っていた時期の絵は、それはそれで一応の完成をみた……だからその頃の画風を、一人の門人に名とともに引き継がせた……そして自分は新たな画風を追い求めていった……のかもしれませんね(勝手な想像ですけどね)

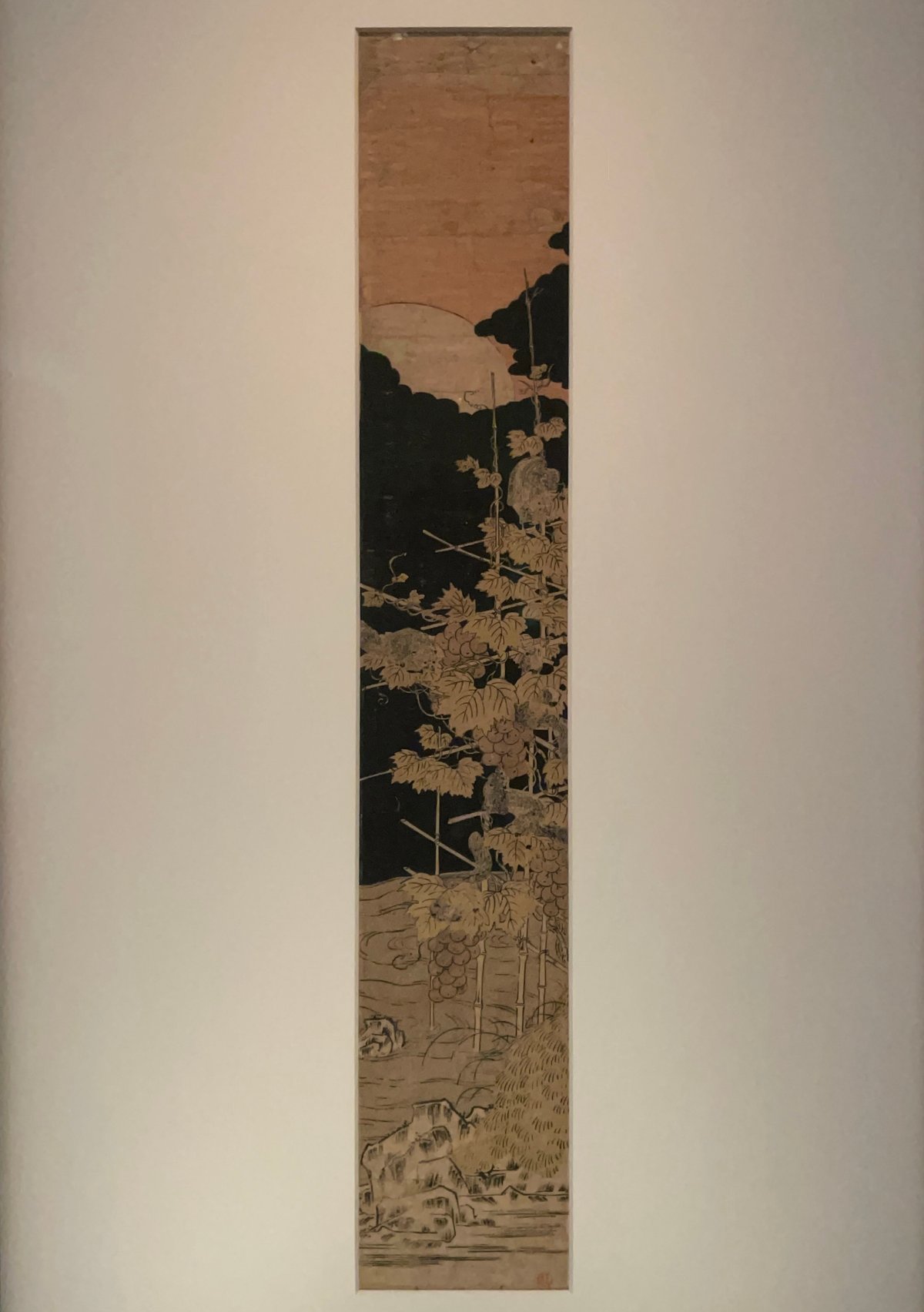

■自らの画風を打ち立てたい、絵師の苦悩が生んだ超縦長の絵

Wikipediaの解説が分かりやすいです……「鈴木春信の直接の門人ではないが、顕著にその影響を受けた絵師の一人であり、春信没後もその型からなかなか抜けきれなかった。しかし安永年間に入ると湖龍斎と改名し、極端に縦長な画面をもつ柱絵を描くうち、その影響から次第に抜け出していく。肉感を排した春信風の美人画から、現実の肉体を感じさせるたっぷりとした姿態をもたせた独自の画風を確立した。」

■美人×五節句の浮世絵

500石取りの(まぁまぁ高給の)旗本で、狩野栄川院典信の門人なのだとか。解説パネルには「歌麿に対抗する美人画家として活躍」したとも記されています。ちょうど女性の後のサインは、「栄し」と記されています

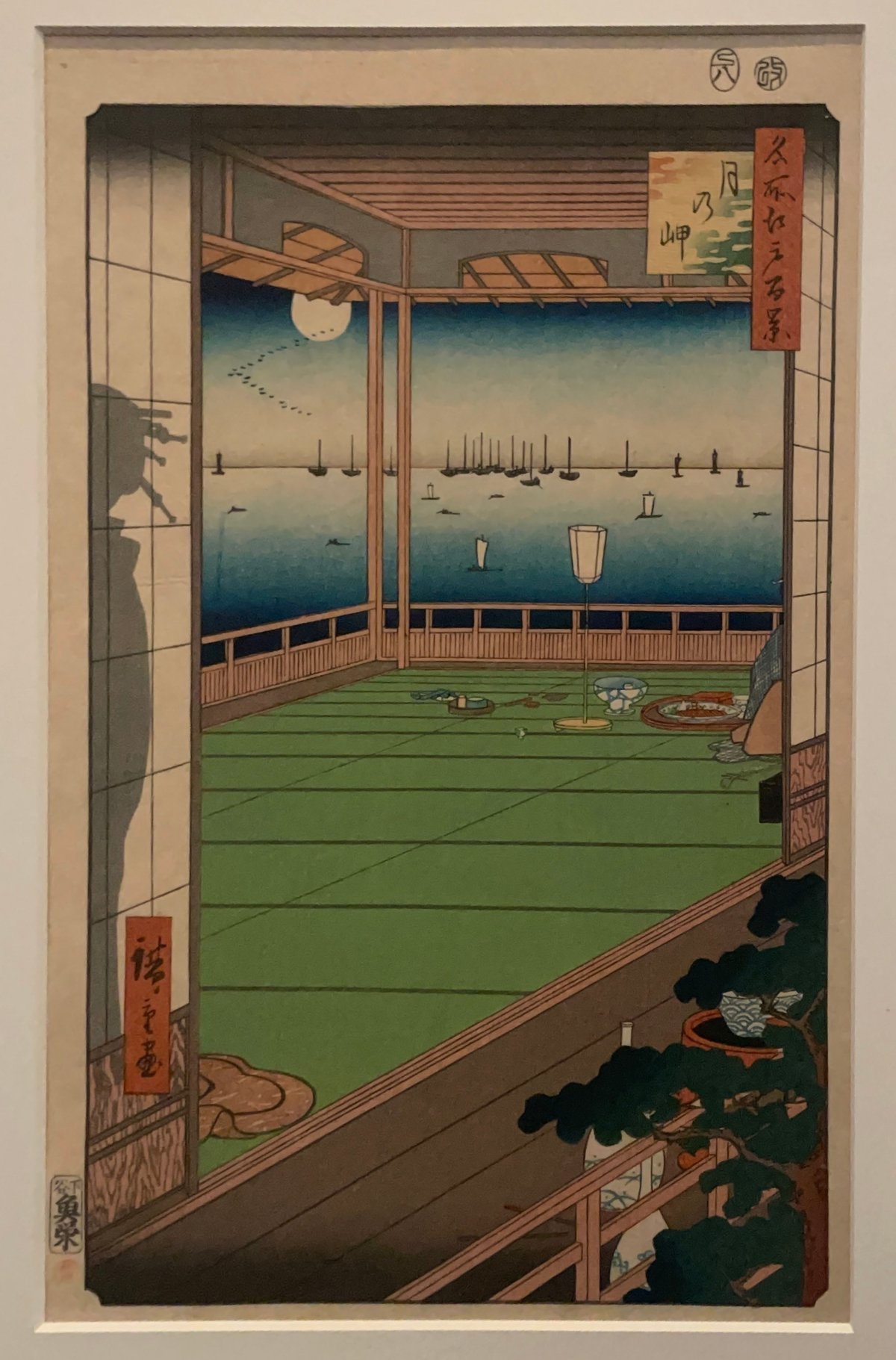

■広重の“秋”の名所江戸百景(『京橋竹がし』『月の岬』『井の頭』)

橋の北東河岸には竹商人が多く竹河岸といわれ、西河岸には青物市場がたって大根河岸と呼ばれました。昭和34年(1959)に、京橋川の埋め立てにより道路となりました。また現在は、ほぼその頭上を首都高が走っています。また「京橋大根河岸通り」と、通りの名前として残されているほか、通りの入口には「京橋大根河岸通りおもてなし公園」という小さな小さな公園があります。公園内には大根河岸の記念碑とともに、江戸歌舞伎発祥地の碑も建てられています

解説パネルには「品川湾を一望できる小高い丘で、中秋の名月を見る最高の場所といわれていました」とあります。ただ、Wikipediaによれば、場所ははっきりと分かっていないようで「港区三田4丁目」あたりと言います。今のJR田町駅や地下鉄泉岳寺駅から、白金の方へ登っていったあたり……という感じでしょうか……

すいません……井の頭のあたりは思い入れがなく……こういうところだったんですねぇ……。遠景の山はなんだろう? というのは気になりますが、日光なのか筑波なのかと説が分かれているそうです。くっきり見えそうということでは筑波が有力でしょうけど、山が連なっている様子を重視すると筑波ではなく日光かもなぁと思いますね

いいなと思ったら応援しよう!