『王羲之と蘭亭序』展を観てきました@東京国立博物館&書道博物館〜王羲之が愛される理由を探る〜

王羲之の『蘭亭序』といえば、書道家であればもちろん、習字は苦手だったという人でも知っていますよね……なんていうのは嘘で、恥ずかしながらわたしは知りませんでした。

王羲之という書の達人が居て、その人が書聖と呼ばれていた…というのは、ギリで「聞いたことがあります」という具合ですが、王羲之が、いったいどんな字を書いたのかは知りませんでした。

そこで改めて知ろうと思い、東京国立博物館で開催されている『王羲之と蘭亭序』特集を観に行ってきました。

そして、王羲之と王羲之が書いた蘭亭序という文書の、何がすごいのか? なぜ展示会に多くの中国人が駆けつけているのかを探ってみました。

唐時代に長安 (陝西省西安市) の興福寺の僧の大雅(たいが)が、 王羲之の書から集字した石碑。 《集王聖教序》とともに集王碑の代表作で、字配りなどはより自然です。明の万暦年間(1573〜 1620) に西安で出土した際には断裂して上半 一部が欠失しており、 興福寺断碑と称されます。 碑石は西安碑林博物館に現存します。

唐代长安兴福寺僧大雅根据王羲之的书法集字而成的 石碑,与《集王圣教序》同为集字碑之代表作。该石 碑于明代出土时已断裂,现存于西安碑林博物馆。

■誰が見ても王羲之の書跡に感動するのか?

トーハクの展示を観て、王羲之や彼が記した『蘭亭序(の写しや臨書)』を深く理解できたわけではありません。それでも「王羲之や蘭亭序の何がすごいのか?」の結論を、先に記したくなりました。結論というか、私の推測です。

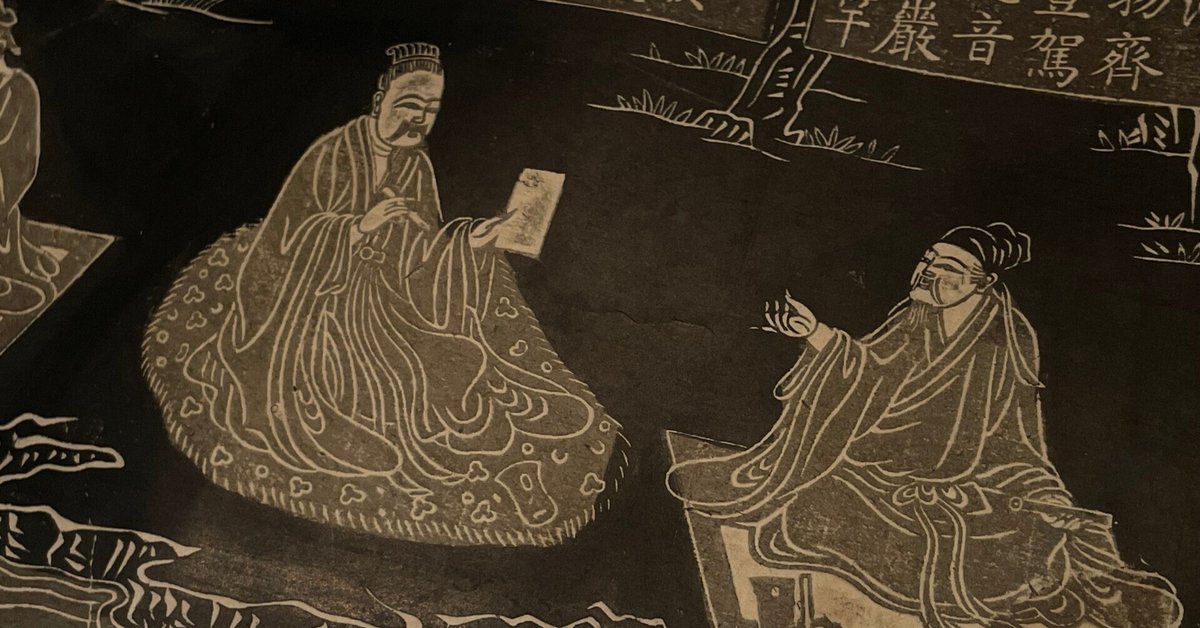

右から二人目が王羲之

まず、王羲之自身が記した文字、つまりは真筆は、現在、一点も残っていません。あるのは、王羲之の真筆を写した様々な模本です。

その臨書などとも呼ばれる(別の人が書いた)作品を観た限りでは、「すごく美しい文字だ」という印象は、受けませんでした。

それは、おそらくわたしが書を習ったことがないからだと思うのですが……よく言われる「伸びやかな筆の運び」も感じませんでしたし「全体のバランスの良さ」も感じられませんでした。

そのため、あくまでわたしの中では、『蘭亭序』の書そのものは、格段、心にグッとくるものではなかった…という結論に達しました。ただしその結論は、あくまでも『蘭亭序』を、アートの対象として観た時の感想です。

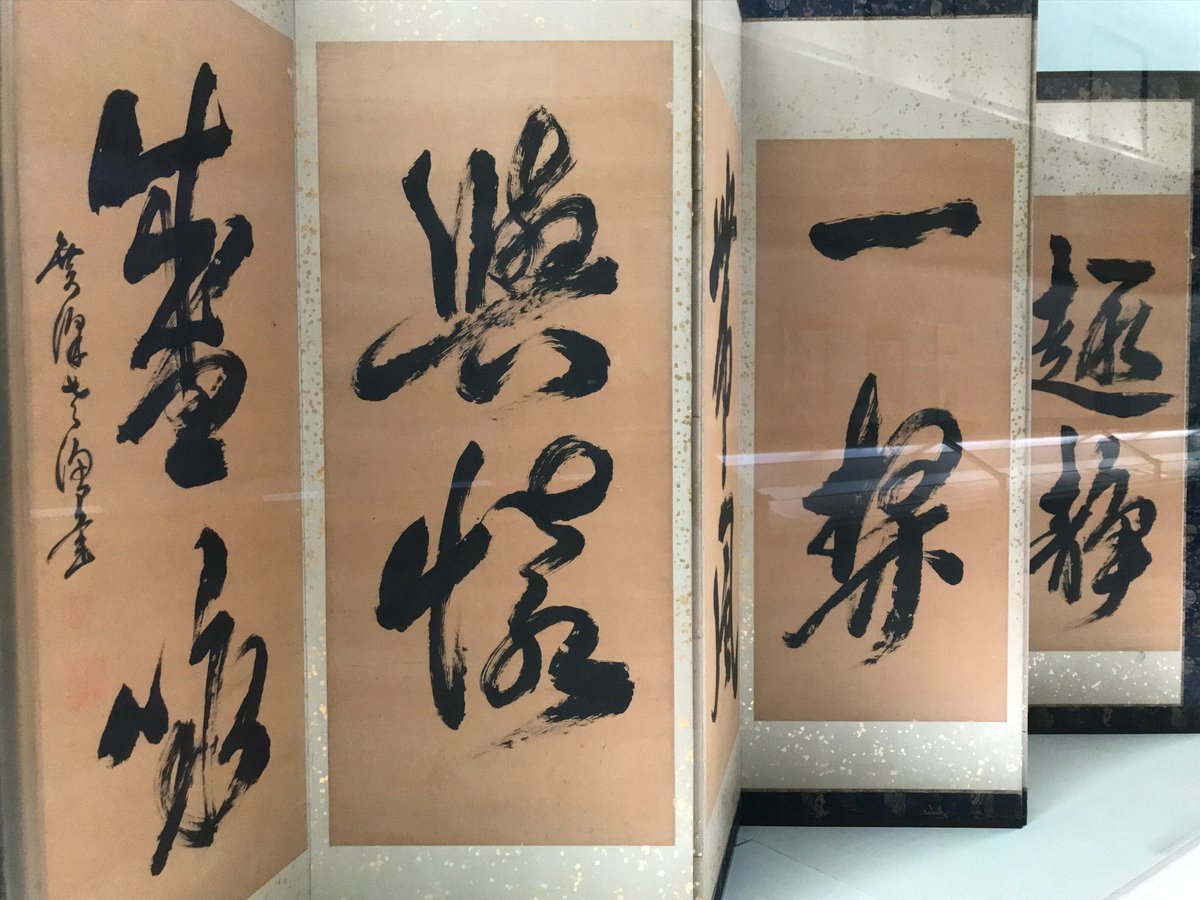

もし書道アートとして鑑賞するならば、同じ展示室に架けられていた、例えば朱耷(しゅとう)という人がしるした『行書臨河序六屏(ぎょうしょりんかじょろっぺい)』という書の方が、酔った時にでも書きました? と聞きたくなるほど、勢いや伸びやかさがあって良いなと感じました。

朱耷(しゅとう・1626〜1705)は明の寧藩の王族で、 明の滅亡後は遺民として生涯を貫きました。 晩年は八大山人と号して書画に専心。 臨河序 (叙) は蘭亭序の別名で、劉峻(りゅうしゅん)による『世説新語』の注に、王羲之は臨河叙を書いたとして、 通行の蘭亭序より160余字少ない文章を載せています。

朱耷是明王朝皇族子孙,明亡后作为遗民度过了一 生。晚年号八大山人,专事书画创作。

以上のとおり、王羲之の蘭亭序を、アートとして鑑賞した場合には、特段、心にグッと来るものはありませんでした。ただし、蘭亭序の良さ……多くの人の心を鷲掴みにしている理由は、文字がキレイっていうだけではなく、他にあるんだろうと感じました。それを次項以降で見ていきたいと思います。

■なぜ王羲之と蘭亭序は愛されたのか?

『蘭亭序』に感動しなかったとはいえ、後世の人たちに王羲之ファンが多く、『蘭亭序』が信奉されてきた理由は、勝手に分かってきた気がします。

そこには、王羲之の生き方が関係しているはずです。

トーハクの『王羲之と蘭亭序』展には、王羲之の年表が掲げられていました。それらを参考にして分かるのが、下記のような王羲之像です。

王羲之はある有力貴族の家で、303年に生まれました(亡くなったのは361年)。魏呉蜀の三国時代から、魏と晋の南北朝時代になり、引き続き、中国大陸は戦いの多い不安定な時代です。そのただ中で、王羲之は東晋の有力貴族の家に生まれたわけです。

王羲之の叔父たちは、自身で王朝を打ち立てようと画策するくらいなので、幼い頃から書の才能が溢れ、頭脳明晰な王羲之に期待が集まります。

親戚や周囲の人たちは政争に明け暮れていました。当然王羲之も、仲間に加わるよう、たびたび誘われます。でも王羲之は、そうした政争に興味が湧きません。そうしたことに不得手だし、なるべく関わりたくないんです。生まれながらに裕福な人の典型例の一つで、権力欲がないのか、もしくは権力闘争の虚しさを知ってしまっていたのでしょうね。

それでも時には、推薦されて任官することがありました。でも出世欲がないため、ほどなく辞任してしまいます。とにかくどろどろした政治の世界が嫌で仕方なかった様子です。そうは言っても断りきれずに、右軍将軍や護軍将軍に就任するのですが「地方に行かせてください」と請願して、やっと会稽郡の長官という、彼にとってはちょうど良いポストに収まるんです。会稽郡とは、今は紹興酒で有名な、浙江省の紹興市の地方長官です。

その会稽郡の蘭亭で催したのが、曲水の宴です。いつも思考を巡らせつつ、その思いを文章や詩で表現できる、気心の知れた42名が参加しました。

王羲之は、もう楽しくて仕方なかったのでしょう。参加した人たちが詠んだ詩をまとめた蘭亭集を編み、その序文をしたためました。

その序文が『蘭亭序(らんていじょ)』です。

残念ながら、快適な時間はそう長く続かず、王羲之の上司に、以前から嫌いだった人が就任します。それでまた嫌になって、会稽郡の長官を辞任。その後は政治の世界に戻ることもなく、仙人になる修行をしつつ、悠々自適な生活を送って、一生を終えるんです。

中国人や…その影響を色濃く受けた日本人も…項羽や劉邦、三国志の英雄たちなど、ギラギラしている人たちが大好きです。その一方で、英雄とは対極にある、世捨て人のような仙人も好まれますよね。

そうした権力争いとは無縁な人気者といえば、「寒山拾得(かんざんじっとく)」の2人とか、王羲之の少し前の時代を生きた「竹林の七賢人」というのも居て、ずーっと大人気です。

こういう人を誰が好きになるかと言えば、権力欲の少ない人…つまり経済的に豊かな人や芸術肌の人たち、知識層ですかね。あとは真逆で、権力闘争の真っ只中にいる人たちが、憧れを持って敬愛してしまいます。

後者の代表例が、王羲之の書を集めまくった唐の二代、太宗さんでしょうね。この太宗の時代に、王羲之の株が一気に高騰しました。そして時代は下り、清の乾隆帝が王羲之を熱愛し、さらに王羲之の評価が爆上がりします。

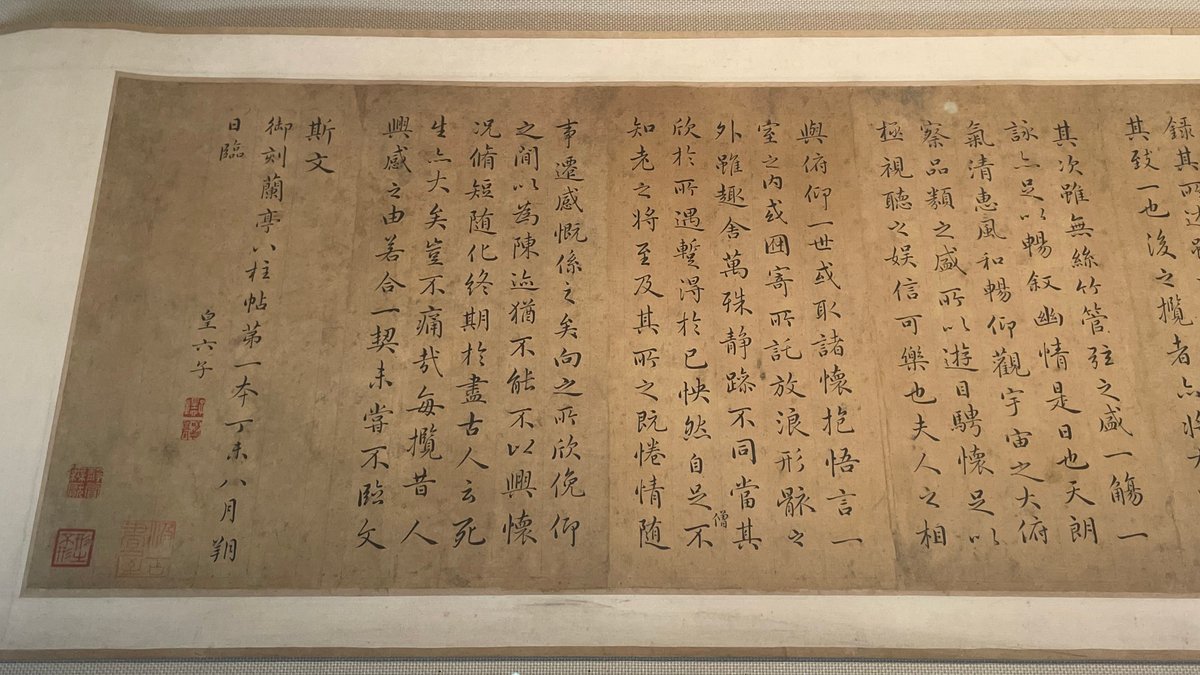

《临兰亭序卷》

乾隆帝的第六子质庄王永瑢临书《兰花亭八柱帖》第一 本(张金界奴本兰亭序刻书)之作。比原作更为舒展而安定 的字姿散发着宗室的气质。

乾隆帝の第六子の質荘親王・永瑢(えいよう)が、『蘭亭八柱帖(はっちゅうじょう)』第一本 (張金界奴本蘭亭序の刻本)を臨書したものです。細身の線と大回りの転折で文字内の余白を広くとり、点画の配置も変えています。原本よりもゆったりと安定した宇姿には、宗室の気品が漂います。

おそらくでしかないのですが、唐の太宗や清の乾隆帝が愛したのは、王羲之の字そのものであったと同時に、バックボーンを含めての王羲之の生き方なんだと思うんですよね。権力を握ろうと思えば、権力を握るのに申し分のない出自だったし、実際に彼の親戚は権力を欲しました。でも王羲之は、権力に無関心で居続けて、(他から見ると)自身の好きなことをして一生を終えました。

そんな王羲之の一生で、幸福度のピークが表現されたのが『蘭亭序』でした。お酒にだけでなく、充足感や幸福感に酔いながら筆を運んだに違いない……そんなイメージがあるから、筆が伸びやかでウキウキしているように、後世の人が感じるのではないでしょうか。

そう思うと、王羲之フォントに憧れる理由も、分かるような気がします。

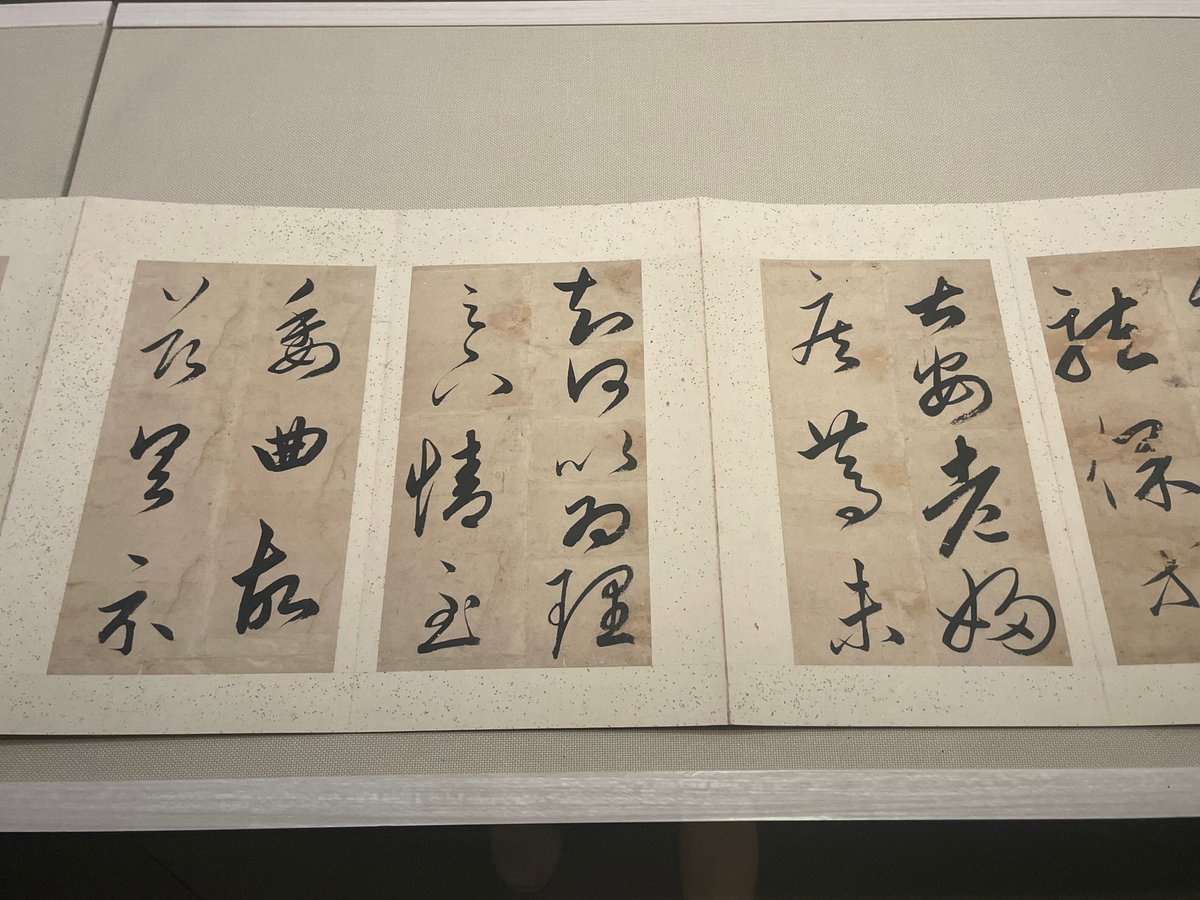

乾隆帝の十一子。書画と収蔵を善くし、書は元の趙孟頫(ちょうもうふ)、唐の欧陽詢を学ぶ。また成親王の書を集めた法帖には、王羲之をはじめとする歴代の名跡の臨書が収録されます。本作は王羲之の思想帖《得足下書帖》、王献之の《地黄湯帖》など、諸帖の一節を任意に臨書したもの。

■『蘭亭序』には何が記されているのか?(現代語訳)

多くのアーティストは、手掛けた作品について多くを語りません。またその作品を見て、直感で感動できる人も「作品の由来やうんちくなんて、作品鑑賞には邪魔なだけですよ」とか言うのが通常です。

ただし前項で記したとおり、『蘭亭序』の魅力は、字体……フォントの美しさだけではないと思うんですよね。そこで重要になるのが、『蘭亭序』には何が書かれているのか? ということ……だと、わたしは思います。

そこで色んなサイトを参考にさせていただきながら、全文を現代語訳してみました。

永和九年,歲在癸丑,暮春之初會

于會稽山陰之蘭亭,修禊事也。

群賢畢至,少長咸集。

此地有崇山峻嶺,茂林修竹,

永和九年…干支は癸丑(きちゅう)の歳…西暦にすれば353年のことでした。その歳の三月初めに、会稽郡の山陰県の蘭亭に、43人の賢者が集まり、まずは禊(みそぎ)を行ない、身を清めました。

43人は、老いも若きも関係なく、気心の知れた人たちばかりです。

集まった蘭亭の庭からは、高い山や険しい嶺が遠くに見えて、近くには林が茂り、すっくと伸びた竹が生えています。

又有清流激湍,映帶左右,

引以為流觴曲水,列坐其次。

雖無絲竹管絃之盛,一觴一詠,

亦足以暢敘幽情。

また目の前には清流や早瀬があり、キラキラと陽の光が反射しています。

その流れを庭に引き込んで、觴(さかずき=盃)を流すための曲水(小川)を作ったんですよ。その傍らには、集まった人たちが並んで座り、觴(さかずき)が流れてくるのを待っています。

琴や笛のような賑やかな音はありません。それでも、私たちは小川の水音を聴き、自然の中に身を置き、觴(さかずき)が流れてくるのを待ちました。そして觴(さかずき)が流れてくる間に、一つの詩を詠むというのが、今回の「曲水の宴」の決まりごとです。

その蘭亭の庭は、心の奥底にある心情を、のびのびと語り合うのに十分な舞台でした。

『定武本、同肥本、同瘦本、褚遂良本、唐摸賜本の5種の蘭亭序と、蘭亭での流觴曲水による詩会の様子を表した北宋の李公麟の作にもとづく蘭亭図、 東晋の孫綽 (320~377) の後序、そのほか蘭亭の関連資料を集刻した一巻です』(解説パネルより)

『益宣王以明朝皇族周宪王制作的版本为基础,添以赵孟頫 的《兰亭十八跋》与自跋后再版。展品为其子益敬王将此 基础之上的再版。本作品因题字“兰亭真迹”上的印章而被 称为益敬王本』

是日也,天朗氣清,惠風和暢,

仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,

所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

〜目を游ばせ懷(おも)ひを騁(は)せ、以て 聽の (たの)しみを極むるに足る。信(まこと)に樂しむべきなり。〜

その日は天気も良く、空気も澄んでいて、春の朗らかな風がとても心地良い日でした。

仰げば広大な宇宙が感じられます。見下ろせば人々や動植物が生き生きとしています。

こうして、空を流れる雲や小川を泳ぐ魚などに目を遊ばせて、自由に思いめぐらし、その心情を詩で表現するのに、最適な日だったんです。

あぁ…なんて楽しく幸せな時間だったでしょう。

夫人之相與,俯仰一世,

或取諸懷抱,悟言一室之內,

或因寄所託,放浪形骸之外。

さて、人の一生を俯瞰して見てみると、胸の内を友人と語らう人もいるし、ほかを気にせず、形式にとらわれることなく自由に振る舞う人もいます。

雖趣舍萬殊,靜躁不同,

當其欣於所遇,暫得於己,

快然自足,不知老之將至。

静かな一生を終える人もいれば、慌ただしく一生を駆け抜ける人もいて、その生き方は、人それぞれ異なります。

いずれの生き方だったとしても、自分の思い通りにことが運んでいる時には、気持ちが満ち足りていて、老いが近づいていることすら気が付かないものです。

及其所之既倦,情隨事遷,感慨係之矣。

向之所欣,俛仰之間,已為陳跡,

猶不能不以之興懷。

況修短隨化,終期於盡。

また人の感情は刻々と変化していくものです。得意になっていたことも、だんだんと飽きてしまいます。こうして心情が移ろってしまうのを、なんとかならないものでしょうか。

ついこの間までの喜びが、ほんの束の間のうちに過去のものになってしまい、寂しさを感じます。ましてや人の命は必ず衰えていき、ついには終わりを迎えるのですからね。

古人云︰「死生亦大矣。」豈不痛哉。

每覽昔人興感之由,若合一契,

未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。

古人(孔子)は『荘子』の中で、「どのように人生を送るかが大切である」と書かれていますが、読むたびに胸がギュゥっと締め付けられるな気がします。

そう考えられた理由を考えると、割符を合わせたかのように、私の考えと一致します。その文章を読んで、いつも苦痛に感じざるをえず……ただただ共感するばかりで、死を恐れている私自身を諭して、納得させられずにいます。

固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作,

後之視今,亦猶今之視昔

だって古人が言う「死ぬことも生きることも、しょせんは同じである」なんて決め付けるのは間違っているし、「長寿も夭折も一緒だ」なんて、でたらめにきまっています……私はそう思いたい。

そうは言っても、後世の人たちが私たちのことを考えるのも、今の私たちが昔の古人のことを考えるのと似たようなものなんでしょうね。(後世の人たちが私たちが感じたことを、私たちが古人の感慨を、当人たちと語るように正確には受け取れないのと同様に、

悲夫故列敘時人,錄其所述,

雖世殊事異,所以興懷,其致一也。

後之覽者,亦將有感於斯文。

結局は私たちにも終わりが来て、後には何も残らない……そう考えると悲しいですね。だから私はこうして、ここに集まった人たちのことを記録に残します。確かに私たちが“存在”していた証としてです。

時代が移ろい世の中が変わろうとも、人が感動する理由は、これからも変わらないはずです。私たちが心揺さぶられたことを記した、この『蘭亭書』を後世の人たちが読めば、後世の人たちもまた、きっと心揺さぶられるはずだからです。

■近所の台東区書道博物館(中村不折記念館)との共同開催

東京国立博物館で開催されている『王羲之と蘭亭序』は、トーハクから上野の山を下った、鶯谷のラブホ街の中にある「台東区書道博物館」との連携企画です。このトーハク×書道博物館の連携企画は、今回で20回目とのこと。

トーハクの展示品が、中国由来の同館所蔵品に限定されているのに対して、書道博物館では、書道博物館所蔵品のほかトーハク、京都国立博物館、九州国立博物館、五島美術館、三井記念美術館や個人蔵のものまで、様々な関連作品が展示されています。

特に良いなと思ったのは『蘭亭序』や王羲之からインスピレーションを受けて書いただろう、日本人の作品も多数展示されている点です。

詳細な展示目録は下記からダウンロードできるとして、ここでは国宝や重要文化財に指定されている作品を書き出しておきます。

国宝では、《世説新書巻第六残巻―規箴―》、《世説新書巻第六残巻―規箴・捷悟―》、《世説新書巻第六残巻―豪爽―》……以上3点は国またはトーハク所蔵。重文指定品では、伝・紀貫之筆の《寸松庵色紙》や《高野切第三種(古今和歌集 巻第十九)》(以上、トーハク蔵)、大巧如拙《王羲之書扇図軸》(京博蔵)、黄庭堅《伏波神祠詩巻》(永青文庫蔵)。

展示一覧の詳細(PDF)

重文指定品もですが、わたしは日本人のやわらかい筆跡の方が好みなので、書道博物館の展示品には、素晴らしいなと思えるものがいくつもありました。ただし……同館の企画展は撮影がいっさい禁止なので、どんな筆跡だったかな? と思い出せずにいます(まぁ、図録を買えよ……ということなのでしょうけど……)。

ということで、2019年11月に東京国立博物館に展示されていた、『蘭亭序』に由来する、細井広沢の《文語屏風》を貼付しておきます。展示されていた当時は『蘭亭序』のことなんて知りませんでしたが、それでも何度も屏風に立って、観覧したのを覚えています。

細井広沢は、江戸時代中期の儒学者にして書家。篆刻を極めその革新に努めました。本作品は王羲之の名作 「蘭亭序」 から引用した字や句を行書で大書したものです。その力強い筆致は後に展開する唐様の書の代表的なものといえます。落款より広沢70歳の筆跡と知られます。

ということで、今回も長いnoteになってしまいました。

まだ『蘭亭序』について見知っていることは少ないのですが、これからも注目すべき文物の一つとして、フォローしていきたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!