遊行上人絵伝@東京国立博物館

ふらふらしていた20代の半ばに、ふと思い立って、スタンプラリー感覚で四国の八十八箇所巡りをしました。だいたい40日で四国を歩いて一周しました。その時に時宗の坊主だという方と知り合って、一週間くらい松山周辺を一緒に歩きました。その時の体験が強烈だったので、それからは時宗に親しみを感じています。

そんな時宗の開祖は、盆踊りの元になった“かもしれない”と言われている踊り念仏で有名な一遍上人ですね。全国を歩き回った……つまりは遊行したことから、のちに遊行上人と呼ばれることになります。もっとも、歴代の時宗のトップは、遊行上人と称しています。

東京国立博物館に、そんな一遍の事跡を描いた『遊行上人縁起絵巻』が、今週から展示されています。そう聞いて、過去にも見たことがありますが、なにやら心が導かれて観てきました(ちなみに、同じくトーハク所蔵の、国宝『一遍聖絵 巻第七』とは異なるものです)。

実は寄贈者が田中親美氏ということを、今回初めて知りました。誰それ? って感じなんですけど、Wikipediaには「田中親美は、日本美術研究家、日本画家、書家、料紙製作者」だと解説されています。また、ほかのサイトを見ると「古筆研究家」とも記されています。

そしてトーハクでは、2014年に『国宝再現-田中親美と模写の世界-』が開催されていました(平常展だけの料金で観られる展示)。その紹介ページには「(田中親美は)若い頃から、国宝『源氏物語絵巻』をはじめとする模写に携わり、明治30年代には、国宝『本願寺本三十六人家集』の模写と、装飾料紙の模造を行ないます」と記されています。古筆研究者であり、それを模写するプロだったということでしょう。そして経験を積んでいった結果、大正9年(1920)には、国宝『平家納経』の模本制作を、広島・嚴島神社から依頼されます。それは、当時の財界人や数寄者の援助により実現したそうです。

そんな田中親美さんは、トーハクに、模写に限らず様々な文典を寄贈してくれています。今回の『遊行上人縁起絵巻』も、その中の一つです。

『遊行上人縁起絵巻』は、絵巻なので、すべてを引き出して展示するのは難しいようです。現在は、その中の10mくらいが展示されていますが……数年前の前回に展示されていた時にも、同じカ所だった記憶があります。

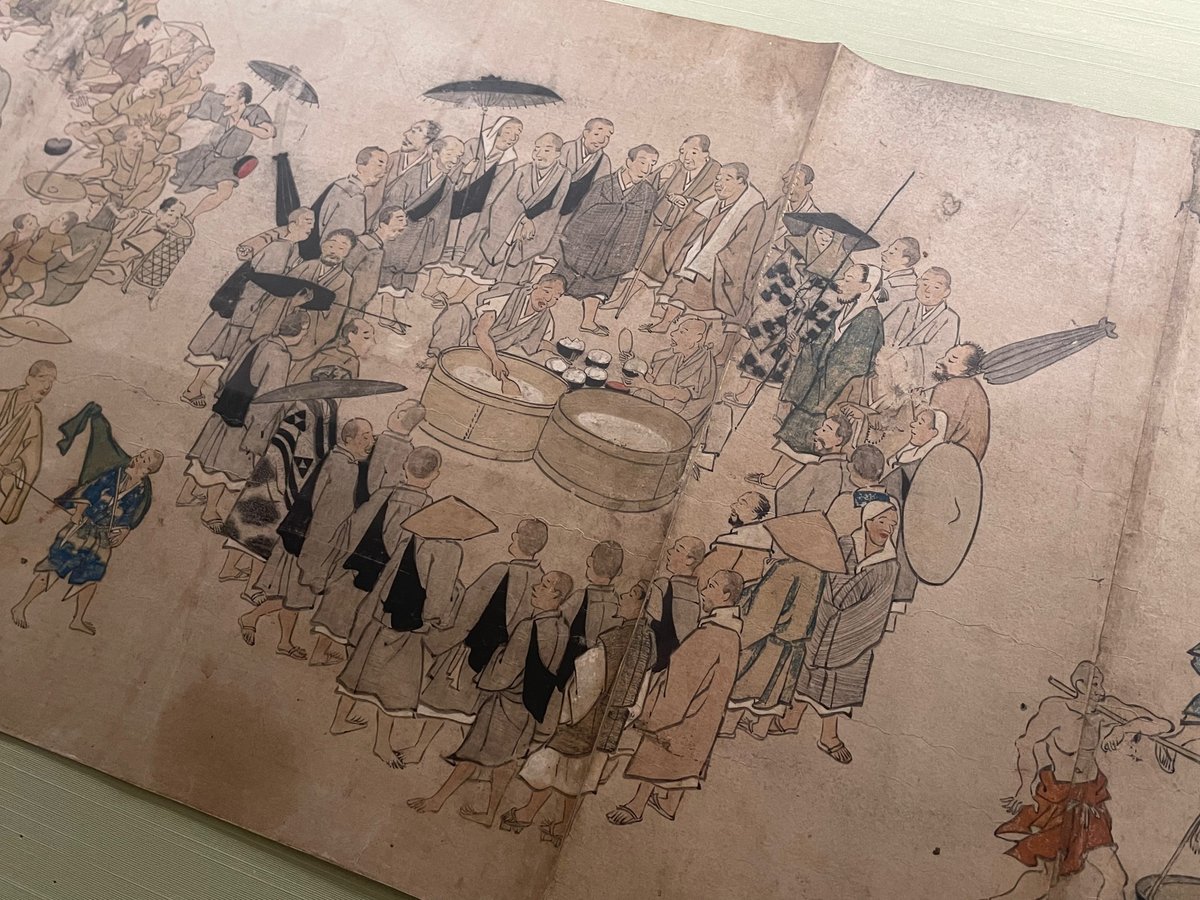

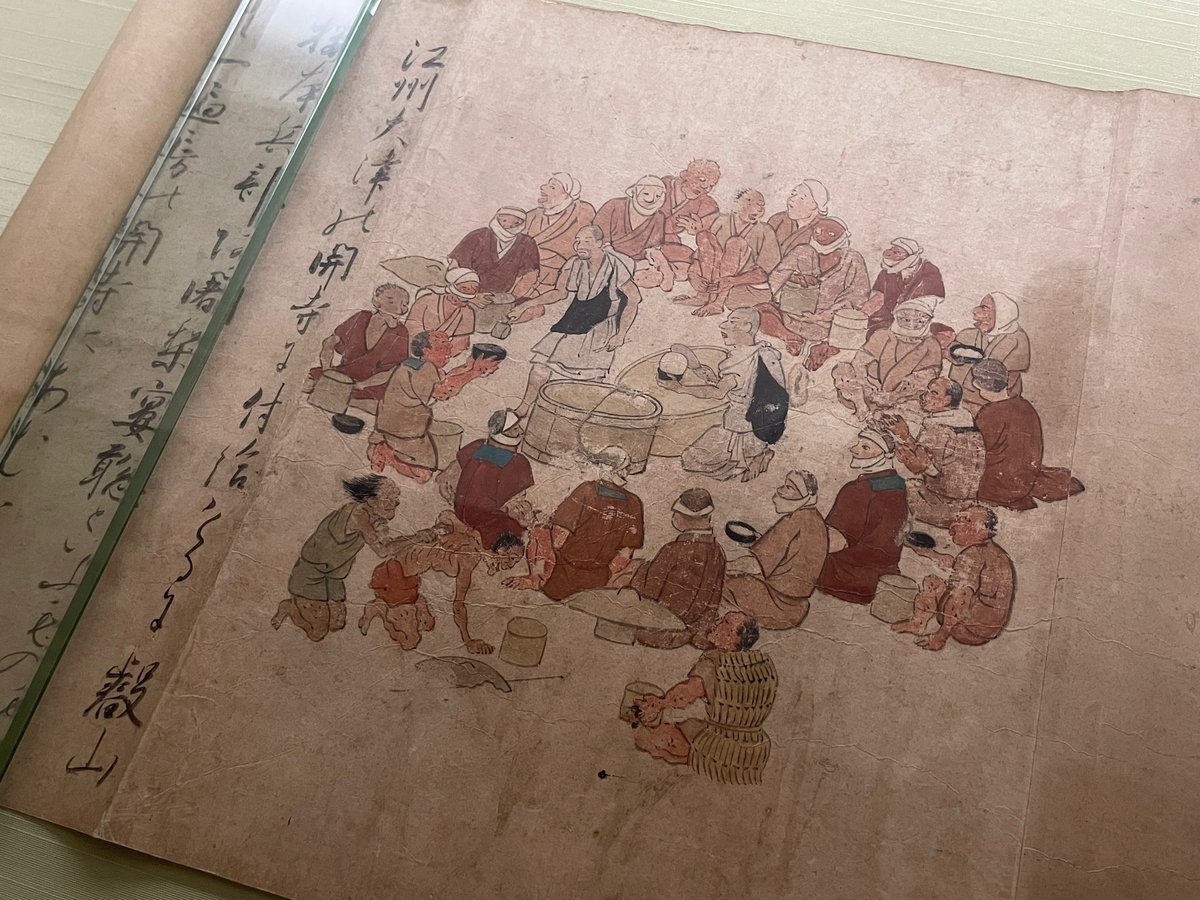

解説には「尾張国の甚目寺で、毘沙門天が出現する」という説明とともに、続くシーンには「甚目寺で大衆に飲食を施す」とあります。

『遊行上人縁起絵巻』(部分)

Wikipediaで甚目寺を調べると「1283年(弘安6年)、一遍上人が鎌倉から上洛する途中にこの地を訪れていることから、念仏踊りが行なわれている」とあります。『遊行上人縁起絵巻』には、その1283年のことが記されているのかもしれません。

『遊行上人縁起絵巻』は、様々な庶民が描かれているのが、わたしとしては萌えポイントです。描かれている鎌倉時代の人たちの様子が垣間見られるためです。例えば上の写真にの人などは、弓のようなものと鼓なのか携帯用の椅子のようなものを持っていますが、なにをする人なのかなぁ……なんて考えてしまいます。

絵巻を見ていくと、3つのサークルが描かれています。一つは僧侶が集まったもの、ほか2つは庶民が集まったもの……に見えるのですが、国立研究開発法人産業技術総合研究所の末森明夫さんの論文『中世絵画史料《遊行上人縁起絵》《聖徳太子絵伝》《融通念仏縁起絵》諸本にみる不具および犬神人の描写に関する予備的考察(PDF)』には、何が記されているのかが下のように説明されています。

「〈甚目寺施行〉には施行にみる[一遍および側近][乞食僧の輪][乞食非人の輪][犬神人(=癩)の輪]が描かれており、中世賤民の階層関係が窺える希有な絵画史料として、つとに知られている」

上下の写真は「乞食非人の輪」を描いた部分です。右上にはボロ傘を持ったひょうきんそうなおじさんが、ほかの人をからかっているような様子が描かれているほか、輪の中に近づいていく足首以下を失った人なども描かれています。また写真右下には、目の不自由な人が子ども(?)に紐で誘導されてもいますね。

最後は「犬神人=癩(かったい)=ハンセン病」の人たちを描いているといいます。

そういえば、前述した四国遍路の際に知り合った、時宗の坊さんの話によれば、「徳川家もはじめは時宗だったんですよ」ということでした。後に調べてみると、たしかに徳川の先祖は、時宗の遊行僧だったとあります。Wikipediaにも下記のように記されていますね。

「江戸時代に成立した藩翰譜によると、ルーツは三河国(愛知県)の庄屋である松平太郎左衛門信重に婿養子に入った、時宗の遊行僧と伝えられる徳阿弥である。彼は得川氏(世良田氏)の末裔を自称し、諸国を流浪するなかで大浜称名寺で開かれた連歌会での出会いが信重の養子に入るきっかけと伝えられる。還俗して松平親氏と名のったという」

そういうえば、大河ドラマ『どうする家康』は、今週から浄土真宗の一向衆との戦いが描かれていきます。その浄土真宗の一向衆との関連は分かりませんが、一向宗の開祖である一向俊聖は、時宗(時衆)の一遍上人と同時期の人。さらに一遍上人と同様に、各地を遊行して、踊り念仏を広めていきました。開祖の行動がそっくりな一向衆と時衆は、時代が下がるごとに同一視されるようになったそうです。そして江戸時代の一向衆は、時宗の中の一向派とされてしまいます。

戦国時代の一向衆と時衆の人たちの関係はどうだったんでしょう。もしかすると、一向一揆には、時衆や一向の一向衆の多くも、参加していたのかもしれないですね。それにしても宗教の宗派の歴史は分かりにくいです。

いいなと思ったら応援しよう!