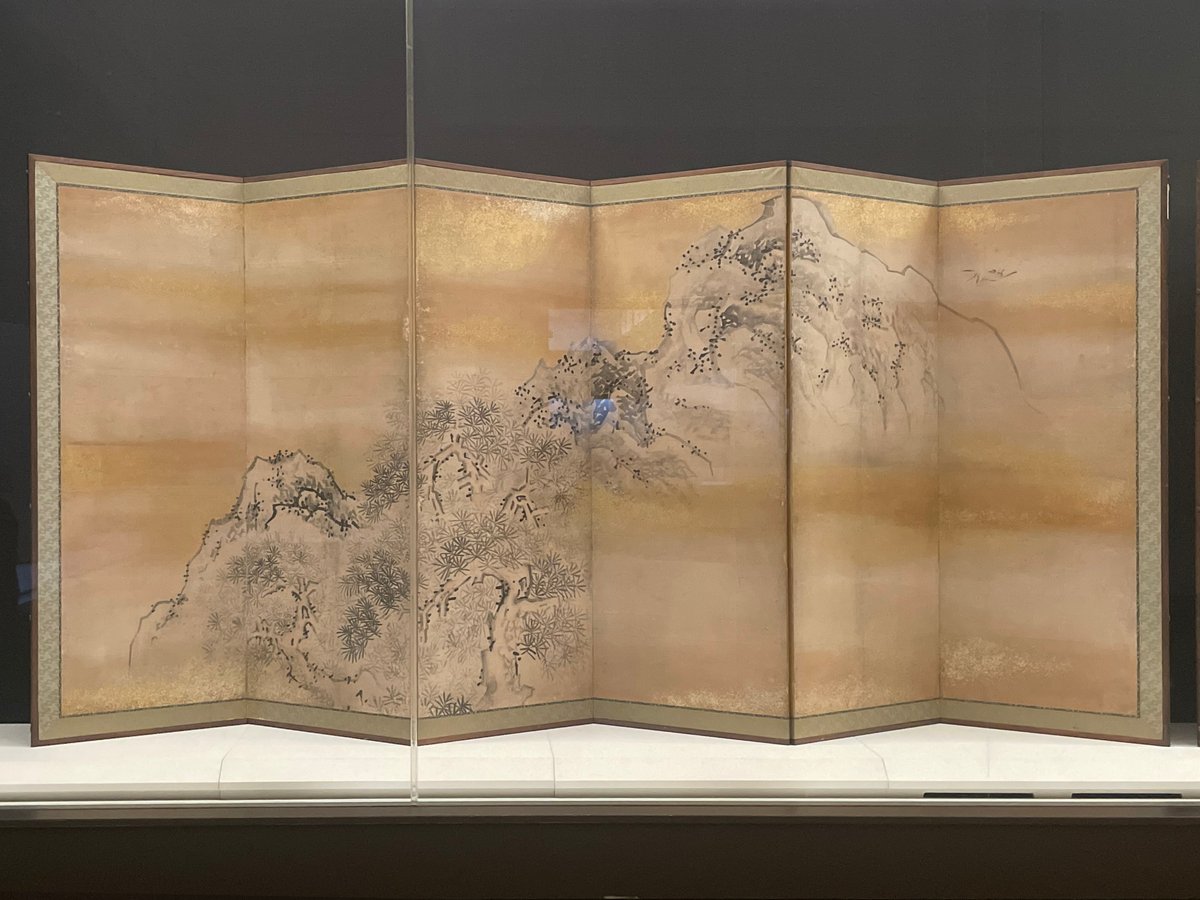

外国人に人気の伝狩野元信《楼閣山水図屏風》を改めて見てみた…& 池大雅

東京国立博物館(トーハク)で《楼閣山水図屏風》と言えば、国宝に指定されている池大雅の作品が有名です。ただ、現在(2023年6月4日)展示されている同名の屏風も、なかなかに人気なんですよね。

先日、たまたま近所のホテルに宿泊しているオランダ人(ネザーランド)と話をする機会がありました。絵を描いているというその女性が、小さなスケッチ帖を取り出して「トーハクに展示されていた作品よ」と言って観せてくれたのが《楼閣山水図屏風》をスケッチしたものでした。描くのに2時間くらいかかったと言います。それで、わたしがスマホで撮った《楼閣山水図屏風》を見せると、「わお! まさにこれよ!(Wow! That it!!)」と驚いていました。

ということで、改めて室町時代に描かれた、伝狩野元信筆の《楼閣山水図屏風》を観に行ってきました。

“伝”狩野元信筆なので、狩野元信が描いたかどうかは分かりません。それでも重要文化財に指定されているので、現代の目から観ても、何かしらゴイスーなポイントがあるのでしょう。

作品の前のソファに座って、人の流れが途切れるのをしばらく待ちました。けれど、この作品の何に惹かれるのか、主にヨーロッパ系や中国系の外国人が次から次へとやってきては、「おぉ」と感嘆しながら作品を眺めています。日本人っぽい人が少ないのも、不思議でしたね。

さて狩野元信さん(1476年〜1559年)は、室町時代の後期に活躍した絵師です。お父さんは狩野派の元祖の狩野正信さん、孫には狩野永徳がいます。国宝に指定された作品こそないものの、重文指定されたものはWikipediaで確認できるものだけで16点に及びます。彼の作品はトーハクにもいくつか収蔵されていて、先日はその中の一点をnoteに記しました。

水辺に建てられた楼閣の中で、山水画を描いている人がいます。その楼閣に1人の男性が荷物を持って向かっていますね。大きな巻物を袋の荷物と一緒に持っています。巻物は単なる絵を描くための紙なのかもしれませんし、何かの作品を楼閣の主人に届けるのかもしれませんね。

画面の左側には、楼閣から望める山なみや、池畔が描かれています。解説パネルには「人里離れた環境で文雅な生活を送るという、中国的な隠逸への憧れを表した作品」だと記されています。誰だか分かりませんが、室町将軍など権力者に依頼された作品でしょうか。この絵を観ながら、権力闘争などせずに、のんびり過ごしたいものだと、思ったかもしれませんね。

その伝狩野元信筆《楼閣山水図屏風》が展示されている部屋とは、ほぼ反対側に位置するトーハク2階の襖・屏風の部屋には、池大雅(1723年〜1776年)の《林逋帰亭図屏風(りんぽきていずびょうぶ)》が展示されていました。

狩野元信が生きた室町時代から約200年後に、同じく中国文化への憧憬を描いた作品です。

梅を愛し鶴と暮らしたという北宋の詩人、林和情(林逋)が自亭に帰る場面だと言います。

↑右隻の左端には、その林逋が童子を連れて、友人なのか誰かと一緒に歩いている様子が描かれています。自分のうちの門前に咲く満開の梅を見ながら、「どうです、すばらしい梅でしょう? ちょっと寄っていきませんか?」とでも言って、「え? いいんですか? ではちょっとだけ寄らせていただきますかな…」なんて答えているのかもしれません。

こちらは右隻に描かれた林逋の陋屋です。家の周りには見事な梅の木が描かれ、門の前では誰かが鶴を連れて待っています……解説パネルによれば“童子”ということですが、どうなんでしょう。それにしても、鶴が好きとはいえ、鶴を飼っている想定なんでしょうかねw

地味な屏風絵……元は襖絵(8面分)だったものを屏風に改装したものですが、画面のところどころには金箔がまかれていますね。

人や林逋の自宅が描かれている右隻に対して、左隻には山なみなど、自然がダイナミックに描かれています。また空には鶴が舞っていますね。

いいなと思ったら応援しよう!