琳派の描いた草花が、トーハクで満開でした@東京国立博物館

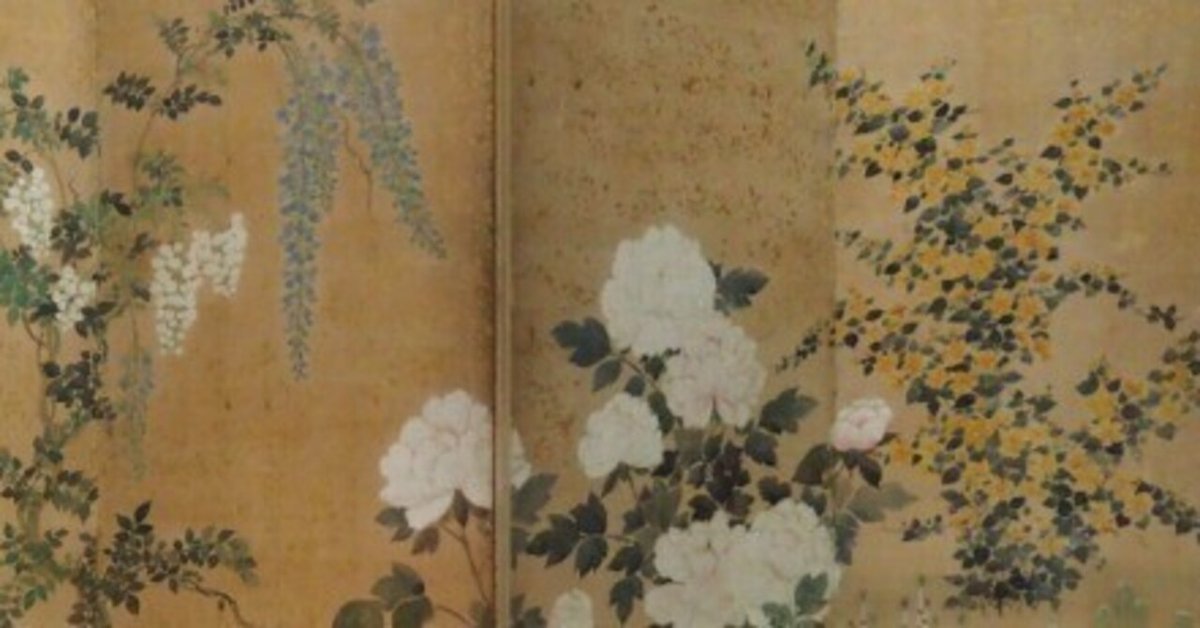

東京国立博物館には、江戸時代以降のものだと分かっていても、制作者不詳という作品が少なくありません。2023年3月5日現在、トーハク2階の屏風や襖の部屋に展示されている《四季草花屏風》も、そんな作品の一つです。

■作者不詳の伊年印草花図

「伊年」印 | 江戸時代,17世紀 | 紙本着色

東京国立博物館蔵(以下同)

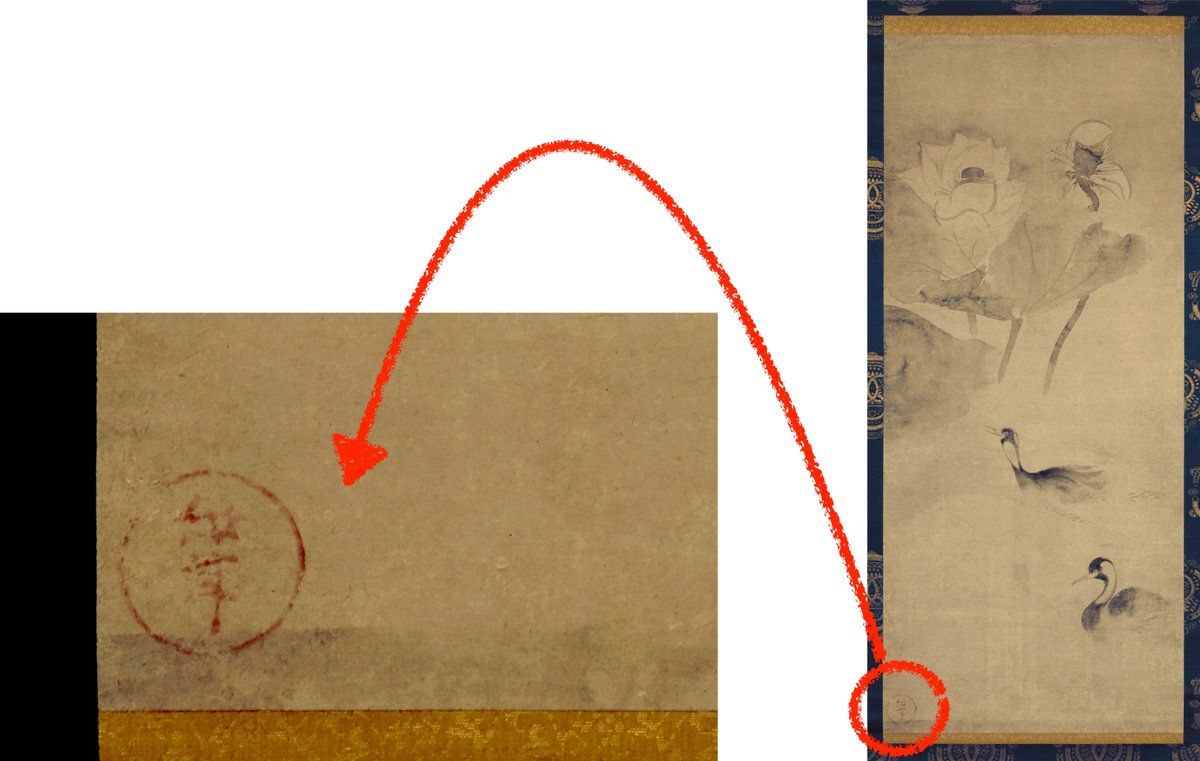

ただし、この作品の解説パネルには、通常は制作者名が記されている場所に『「伊年」印』と書かれています。はじめは、この「伊年」印ってなんだろ? と思いましたが、作品の右下の端を見ると、その朱色の「伊年」の印があることに気が付きます。

右隻(部分)

《四季草花図屏風》は、そのタイトルどおり、右から左へと春夏秋冬の草花が描かれています。

まずは右隻。右上に山吹、中央には藤、左端には紫陽花が描かれ、その間にも、ナズナ(ぺんぺん草)、つくし、薊などが咲いています。

黄色いのは山吹として、淡ピンクの花はなんでしょう?

山吹の下にはナズナやつくしが描かれています

場所からして薊が描かれているのは夏。季語では春なのだそうですが、春に薊を見る機会は少ないですよね(わたしは4-5月に見たことないです)。昔も変わらず、薊は夏によく咲いていたのでしょう

紫陽花も右隻左端に描かれています。周りの赤い花は、芥子でしょうか?

左隻には秋冬の草花が描かれているはずですが、知らない草花が多いです。左隻の右側奥にあるのは、すすきでしょうね。右下に小さく描かれているのは、どくだみでしょうか。ほぼ真ん中には紅白の菊(?)。左下の端っこに水仙が咲き、その上には南天が配置されています。

江戸時代・17世紀 | 紙本着色

なんていう花でしょうか?

これは菊ですかね。

これも菊かな……と。

一番左端の下には水仙が咲き、草間に例の「伊年」の印があります。

ところで……「伊年」といえば、俵屋宗達が「号」(称号・ペンネーム)として使っていたことで知られています。

俵屋宗達の生没年は不明ですが、戦国時代の1570年代かその少し前の生まれと推定され、同じく琳派の祖と言われる本阿弥光悦と近い時代を生きました。

代表作には、誰もが一度は写真などで観たことがあるだろう国宝の『風神雷神図屏風』や、同じく国宝の『蓮池水禽図』、『源氏物語関屋及び澪標図』などがあります。

その中で『蓮池水禽図』には、例の「伊年」の印がよく分かります。同図に限らず、彼の初期の作品には、朱文の「伊年」の印が捺されているんです。

え? じゃあトーハクに展示されている《四季草花図屏風》も俵屋宗達が描いたんじゃないの? って思ってしまいますが……ややこしいのが、この「伊年」の印(ハンコ)を使っていたのが、俵屋宗達だけでなく、彼が主宰した工房でも使われ……ということは、弟子たちも使っていたんです。

さらに江戸時代には、《四季草花図屏風》のような草花だけを描いた屏風や襖がトレンドとなった時期がありました。そして、それらの作品にも「伊年」の印が捺されていったんです。それらを総称して「伊年印草花図」と呼ばれているほど、今でも、多くの作品が残っているんです。トーハクに展示されているのも、その中の一点ということです。

<参考資料>

『「伊年」 印草花図を中心とする宗達派草花図の研究一北陸と京都での 需要をめぐって』(PDF)

『喜多川相説の画風形成に関する一試論』(PDF)

サントリー美術館『コレクションデータベース 四季草花図屛風』

根津美術館『企画展 花を愛で、月を望む』

■琳派が描いた草花(酒井抱一)

トーハクには現在、俵屋宗達や尾形光琳を祖とした、琳派の作品がいくつか展示されています。

その一人が、わたしの好きな江戸時代後期の絵師、酒井抱一さんの作品です。彼は、100年前に生きた尾形光琳に私淑したことで知られ、江戸で琳派の魅力を広めた人です。

江戸時代・18~19世紀 | 紙本墨画着色

江戸時代・18~19世紀 | 紙本墨画着色

江戸時代・18~19世紀 | 紙本墨画着色

江戸時代・18~19世紀 | 紙本墨画着色

江戸時代・18~19世紀 | 紙本墨画着色

江戸時代・18~19世紀 | 紙本墨画着色

酒井抱一さん(1761〜1829)は、トーハクから歩いて20分もかからない、江戸の下谷(したや・台東区根岸)に住んでいたことでも有名です(Googleマップで検索すると、旧居地が表示されます)。その場所は、彼が大好きだった吉原へも一本で行けると同時に、日光道中(今の国道4号線)にも接している場所でした。

■あだち琳派の村越其栄が描いた『春草図』

当時の下谷や根岸は、江戸の中でもほどよく田舎だったんです。下谷や根岸の目と鼻の先の、トーハクの裏手にあたる場所は、「鶯が鳴く谷=鶯谷」と命名されるほど、風情の残る場所だったのでしょう。酒井抱一さんに限らず、多くの文化人が居を構えていましたし、家の隣には、一番弟子の鈴木其一さん(1795〜1858)が住んでいました。

そんな酒井抱一さんの家から、日光道中を徒歩で20〜30分ほど下っていき、隅田川を渡ったところが千住です。かれは、千住近辺のいわゆる旦那衆とも活発に交流していて、琳派を広めていったのです。

そして、今回の村越其栄《きえい》さん(1808〜1867)です。村越其栄さんも……正確な場所は分かりませんが……下谷の生まれです。地縁によるところもあったのでしょう。彼は、酒井抱一さんの一番弟子である鈴木其一さんを師とします。そして彼も、千住近辺の旦那衆と交流し、千住に引っ越して寺子屋 「東耕堂(後の私立村越小学校)」 を開きながら、絵を描き続けるのです。

桜草や竜胆(りんどう)などの可憐な草花が描かれていると解説パネルには、記されていますが……わたしとしてはそれよりも……たんぽぽの上に描かれている花が気になります。これって……もしかすると……紫雲英(れんげ草・げんげ)……ではないでしょうか? めったに観られないのですが、とても好きな花です。

それは良いとして「本作は、抱一や其一からの影響もうかがえる貴重な作品」とのことです。トーハクに収蔵されていることは知っていましたが……まさかこんなに早く、村越其栄さんの作品を、トーハクで観られるとは思わなかったです。

<関連note>

↓ 現在展示されています

いいなと思ったら応援しよう!