ママはコミュニケーションお化け 第二話

「国破れて」

2020年 10月15日

文明からかけ離れすぎてここは、日本なのか朝鮮か、台湾なのか太平洋の島々か、はたまた…、どこかは分からない。分かるのは、堅州町(かたすまち)と呼ばれていることだけだ。

さて、冗談はさておき、私は古来より伝わる社に住み着いた先祖から、代々この社をまとめる家系の宮司、名を清田という。務めるこの大社は主祭神はなく、あらゆる廃された神の御霊を鎮めるためにある。地域の人々には、拝殿とかけて廃殿様と親しまれている。

今日も、参拝客が来たことを知らせる鈴が、夏の暖かさを拭ってもまだ冬ではない空気以外は静寂の境内に鳴り響く。

ウララは、ジーッと参拝客を見つめていた。カランカランと鈴がならしているのを何か訝しげに眺め、タッタと授与所のところでお守りの整理をしている千代のもとに駆けた。

矢継ぎ早に、巫女服の袖を引っ張ると、「あれは、何をしてるんだ。なぜ鳴らしている?」と聞くのであった。

「あ、ああ」と、言葉は通じるのに習わしは知っていないこの子は本当に何者なのだろうか、と一つよぎった後、「あれは…」と、どこから説明すればいいのかと口を噤んだ。

「何かを崇拝しているのか?」

千代はその言葉を聞いて、それを拠り所に「そうね、神様を祀っているのよ」と答えた。

「ふむ…確かに思ったとおりだ、お祈りをしていたからな。では、あの箱に何を投げ入れたの?」

「お金よ」

「しほんしゅぎを崇拝しているのか?!」

それを聞いたウララの目は赤く染まり、口を固く結びあげて授与所を離れた。

「確かに、お金の神様になるのかしら?ん?あの子どこへ…」

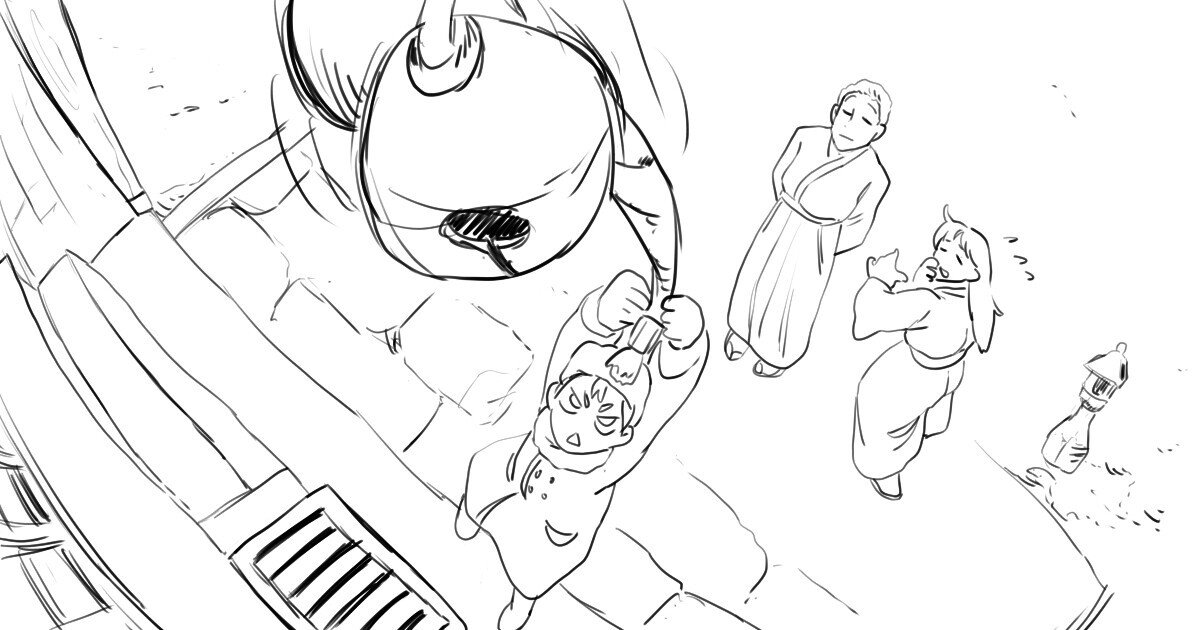

束の間、がらがらがらと鈴が大きく鳴り響いた。

それを聞いた、清田と千代は、大急ぎで拝殿へと駆けつけた。

そこには、一本釣りされたマグロのような格好で、鈴紐に必死にぶら下がるウララの姿があった。

「ちよさん、これは…」

「あの…」

千代は事の話を伝えると、清田は愉しそうに笑った。

「ウララ、落ち着きなさい」

ガララ、と紐を離して着地したウララは清田の方へと向き直った。

「なんだ、私はシホンシュギから、人民を守っているのだぞ」

次に、金属製のどっしりと構えた賽銭箱にとっ捉まるが…そのはず、びくともしない。

「くっぅ…」

しばらく、させるにしておいてから清田は口を開く。

「ウララ、これは神や仏への願いが叶った感謝のために投げ入れるのであって、決して献金箱じゃないんだよ」

少し手を緩めたウララは話に耳を傾けた。

「新しく収穫した作物や捕った魚などを神仏に供え、収穫や漁獲を感謝したのが始まり。今ではお金を使っているが、そうだな、お返ししていると言えるね」

「本当か…?そんなこと言って、本当はお金を集めているのだろ!私の母国はそうやって滅んだと母から聞いたことがある!」

「滅んだ…」清田は、2つの国を想像した。滅んだと言えば、ソヴィエト連邦に、日本だ。どちらだろうと聞こうと思ったが、これ以上、火に油注ぐ真似はしたくはない。

何より…。拝殿から鋭い眼光がジッとこちらを見ている気配がするからだ。

『はぁ、とんだマレビトだ』

ウララは暴れに暴れているが、決して無差別に破壊衝動にかられてというわけではなく、【資本主義への反撃】と称し、気に入らないものを取り除こうとしているだけであった。

「お前たち、何をしている!これはフハイにつながるぞ」と、参拝客に突っかかるも、「あらあらまぁまぁ、不敗様のためにも頑張らなくちゃねぇ」といった具合であまり取り合ってくれてはいないみたいだ。

暴れ疲れた彼女は、境内の児童館で扇風機を浴びながら、その軍服を脱いで一眠りするのであった。

「あの子どうするんですか、清田さん」

「どうするもこうするも……追いやろうとしても、母親の守護霊に阻まれるし…うちで養うしかなかろう…ちよさん、アルバイト代ははずむから、面倒を見てやってくれないか」

「ええまぁ、ほっとけないですけど」

こうして、ウララがやってきた一日目は、混沌として掻き乱される一日だった。