怪作『Everhood』を今だからこそ振り返る

この記事には『Everhood』と『Undertale』のネタバレが含まれています。

気になる方はご自身でプレイしてみてください。

【Everhoodとは】

『Everhood』は、2021年3月5日にSteamにてリリースされた自称リズムRPG。

現在10000件のレビューを得た上で95%以上から好評の「圧倒的に好評」判定を受けており、このnote記事を読んでくださっているような層ならご存じの方も多いかもしれない。

本作を説明するにおいて、まず初めに述べなければならないのがゲーム全体のありとあらゆる要素から醸し出されている「例のあのゲーム感」だ。

知っている人がストアページのスクリーンショットやPVを見れば、その背後にある作品をなんとなく察することができるだろう。

何を隠そう、一大ムーブメントを巻き起こした誰も殺さなくていいRPGこと『Undertale』である。

実際これは公式としても隠す気は一切なく、インタビューなどで「全体的に影響を受けている」と明言している。

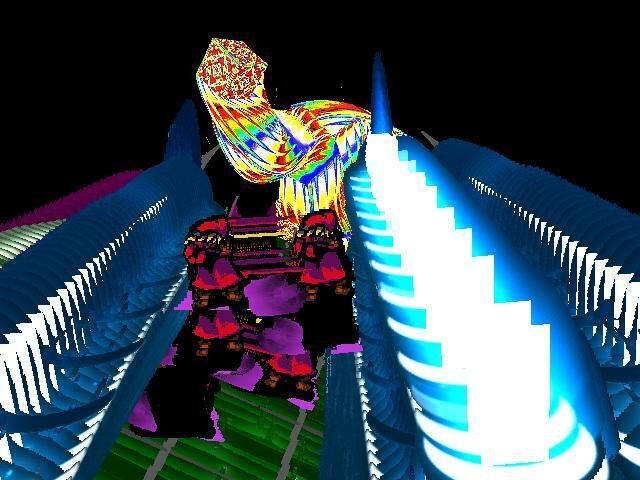

伝わる人には0秒で伝わる作中の例を挙げると、本作の最初のボスがコレである。

さて、そんな有名作に「影響を受けた」らしい本作『Everhood』が具体的にどのような作品だったのか、順を追って紹介していこうと思う。

【Undertaleライクの域を出ない序盤中盤】

本作はジャンルとしてはRPGとなっているものの、やはり「Undertale」に影響を受けてということで、不思議な世界観と特徴的なキャラクター、そしてなにより奇抜なストーリー展開が主な見所となっている。

ゲーム序盤では、人形の主人公「レッド」が何者かに盗まれた腕を取り戻すために世界をあちこちを冒険するのが目標となる。

しかしその旅路は、進めれば進めるほどなにがなんだかよく分からなくなってくる狂った物語である。

発言に外連味はあっても登場人物との意思疎通は可能だったUndertaleと比べると、こちらはもはや会話が成立しているのか怪しいというシーンも多々あり、連鎖的に世界観そのものが安定していない。

ちなみにこの手の作品のお約束として、メタ的な演出も完備だ。

そしてRPGとしては肝心のバトルだが、こちらは画面下部にいる主人公が5つのレーンを駆使してBGMが終わるまで敵の攻撃を回避し続ける「だけ」の戦闘システムとなっている。

なにせ両腕がないから反撃する手段がないのである。

敵の攻撃は音楽に合わせて発射され、これがリズムRPGのジャンル名の由来となっている。

しかし主人公側は左右移動で弾を回避するだけなので、リズゲー感は正直あんまりない。敵だけ楽しいリズムゲーをやっているような珍しい光景だ。

テンポよくキー入力を行うような操作が要求されるわけでもなく、ハッキリ言ってあまり面白くはない。

つまらないだけならまだマシだが、演出があまりにもサイコすぎてバトル中に何が起きているのか把握できないという事態すら発生することがある。

画面がバグりまくってるようにしか見えないこの光景は、さながら電子ドラッグである。

少なくともリズムRPGとかいう当たり障りのないジャンル名よりは本作の実態を表しているだろう。

中盤まではこのように煙に巻くような破綻した物語とサイケな世界、そしてインディーゲームが大好きなメタ演出が楽しめる作品にミニゲームが付属してたくらいの印象で、たぶん良い意味で使われることはあまりないであろう「雰囲気ゲー」という表現が自分の中ではしっくり来る。

正直に言うと、分かりやすい物語と楽しいバトルが好きな自分としてはあまり好みではないタイプのゲームで、おそらく自分が知らないだけでごまんと溢れているのであろうUndertaleライク作品のうちのひとつ、それ以上の認識を持つことはできなかった。

しかしゲーム終盤近く、理解不能な紆余曲折を経て本来の目的を達成した直後、『Everhood』はゲーム的にも物語的にも前提が崩壊するほどの変化を遂げるのである。

【衝撃の展開の終盤】

主人公が取り戻したその両腕は、あらゆる存在を抹殺することができる破壊の腕だった。

死神の如き力を取り戻したレッドはある存在に使命を言い渡される。

「この世界の住人は、無限に生き続けてしまっている。

本来、生命とはいつか滅ぶべきものであり、それに反することはあってはならない。

故にお前の力で皆殺しにすることで、その魂を助けてあげて欲しい」

プレイヤーに選択権は無く、これ以降のレッドはあらゆる存在を殺すことができるようになる。

これまでの冒険で出会ってきたボスキャラクターとの再戦の際には、ついにこちらからボスへ攻撃(=殺害)が可能になり、いよいよリズムもクソもない。

そしてマップ上ではセーブポイントさえ殺すことができるようになる。

それまで冒険してきた世界を再び巡り直すように、力を取り戻した主人公レッドによる虐殺劇が始まる。何故か始まってしまう。

これが『Everhood』の終盤の展開だ。

ここまでを聞いてUndertaleのGルートを思い出した人も多いかと思う。

おそらくこういったストーリー展開もUndertaleから影響を受けた要素のひとつではあると考えているが、あちらが「本来は誰も殺さないことを推奨され、それを破ると『審判』が待っている」という物語であるのに対し、こちらは「最初から皆殺しが目的となっており、それも住人の救済のためである」という、似ているようで真っ向から反するテーマになっている。

いわゆるアンチテーゼというやつだろうか。

いやいや皆殺しにしておいて何が救済だよと思うだろうが、このゲームの本当の性格の悪さは最後の最後、エンディングにある。

ラストバトル後に行けるあの世にて、実際に殺害した住人たちから一様に「殺してくれてありがとう!」という絶望的な言葉が純粋な謝意と共に送られるのである。

さて、果たして本作がUndertaleから受けた「影響」とやらとは、リスペクトという形で出力されたのだろうか?あるいはそれ以外の何かだろうか?

真相は分からない。

逆張りと言えばそれまでだろう。

Undertaleを踏み台にして更に奇を衒っただけなのかもしれない。

そのあたりもひっくるめたこの作品の全ての要素が話題性のためという可能性もある。

ただ、少なくとも本作は良くも悪くもUndertaleライクの範疇に収まる作品ではなかった。

それを叩きつけられた終盤であったことだけは間違いない。

最後まで通しても自分の好みに合致する作品だとは言えないが、ここまで突き抜けた作品を悪く言うことは自分にはできなかった。

加えて補足するとこちらからの攻撃が可能になってからのバトル(そのもの)は純粋に面白く、ただ奇抜なだけのゲームではないのは、誤解を生まないように特筆したい点ではある。

【カエルの存在と至高の名曲】

本作を語るにおいて外せない存在が、カエルというゲーム序盤から登場するキャラクターだ。

ゲーム的にはUndertaleで言うところのSansに近いポジションのキーキャラクターで、彼こそが住民の救済=皆殺しを推奨する存在である。

故にゲーム終盤、プレイヤーが殺害を拒否しようとすると、みんなを救えるのはお前だけなんだと主人公を矯正すべく、本作最大の死闘が幕を開けるのである。

つまり、カエルの存在そのものがUndertale、及びSansのアンチテーゼと言える。

その展開もさることながら、その際のバトルBGM「Revenge」はこれまで自分が聞いたバトル曲の中でも最上位クラスに位置しており、この曲を聴けただけでも本作をプレイして良かったと心の底から思った。

マジでこの曲は掛け値無しに純粋にメチャクチャかっこいい。

できることなら自分でプレイして聞いて欲しいが、このゲームを未来永劫プレイする予定がない人はこの動画の1分30秒あたりから見てみるといい。

最後の最後のゲーム体験がこれであるというのもまた、あまりにも人を選ぶゲームデザインに反して高い評価を誇っている理由のひとつなのではないだろうか。

少なくとも自分にとって、このバトルとBGMの存在は、本作の評価を数段階上げるに値するほどのものだった。

【Everhood2、大好評発売予定!】

数年前にプレイしたこのゲームを何故このタイミングで紹介をしようと思ったのかというと、なんと続編が来月の5日に発売予定なのである。

変化球に命を捧げた前作の作風に見合わぬ「Everhood2」という超直球なタイトルには、不安5割、期待6割といったところだろうか。

前作が奇想天外な展開と演出に全身全霊を注ぎ、おそらくそれがウケたことが10000を超えるレビューを得た大きな要因であることは想像に難くなく、そのハードルを越えることが要求される続編「2」が背負った荷は重い。

PVを見る限りでは作品の方向性は前作と変わらないようにも見えるが、実際どうなるかはあまりにも未知数だ。

前作の二番煎じに終わる可能性も十分に高そうだが、また異なる演出で度肝を抜いてくるかもしれない。

あるいは純粋にバトル面が強化されて、ゲームとして奥深いものになっているというのも考えられる。

どう転んでも面白いという意味で、自分が今もっとも注目している新作の1本だ。

そんな作品の発売直前ということで、改めて前作を振り返ってみたくなった……という次第である。

【終わりに】

もしこの記事が面白いと思ったら、こちらのnote記事も読んで頂けると嬉しいです。

ストレートに分かりやすく壮大で熱血な物語や魅力的な登場人物たち、そして戦略性に富んだ楽しい育成やバトルが楽しめる超名作にして超大作です。

Everhoodと一緒にプレイすると栄養バランスが良さそうな気がしますね!

それではここまで読んで頂き、本当にありがとうございました。