「西田幾多郎」記念哲学館にて

西田幾多郎記念哲学館は、世界中で唯一の哲学ミュージアムらしい。

金沢方面から哲学館のある「かほく市」に車で向かうと、忽然と丘の上に超モダンな建物が現れます。これが「西田幾多郎記念哲学館」。

千里浜の砂丘の丘の上に作られたので、周りを広く見渡せる素晴らしい眺望が楽しめます。

よくもまあ作ったものだと感心してしまいますが、こちら設計は安藤忠雄ということで、むしろこの建築のほうが注目されているかもしれません。

私自身、哲学勉強中ですが、まだ西田幾多郎まで至っていません。自分の予定では現代哲学(といっていいのか?ですが)は、20年以上先の予定。とはいえ、せっかく北陸に来たのだから来館せざるを得ません。ちなみに有料エリアは、鈴木大拙館のチケットを見せれば無料で拝観可能です。

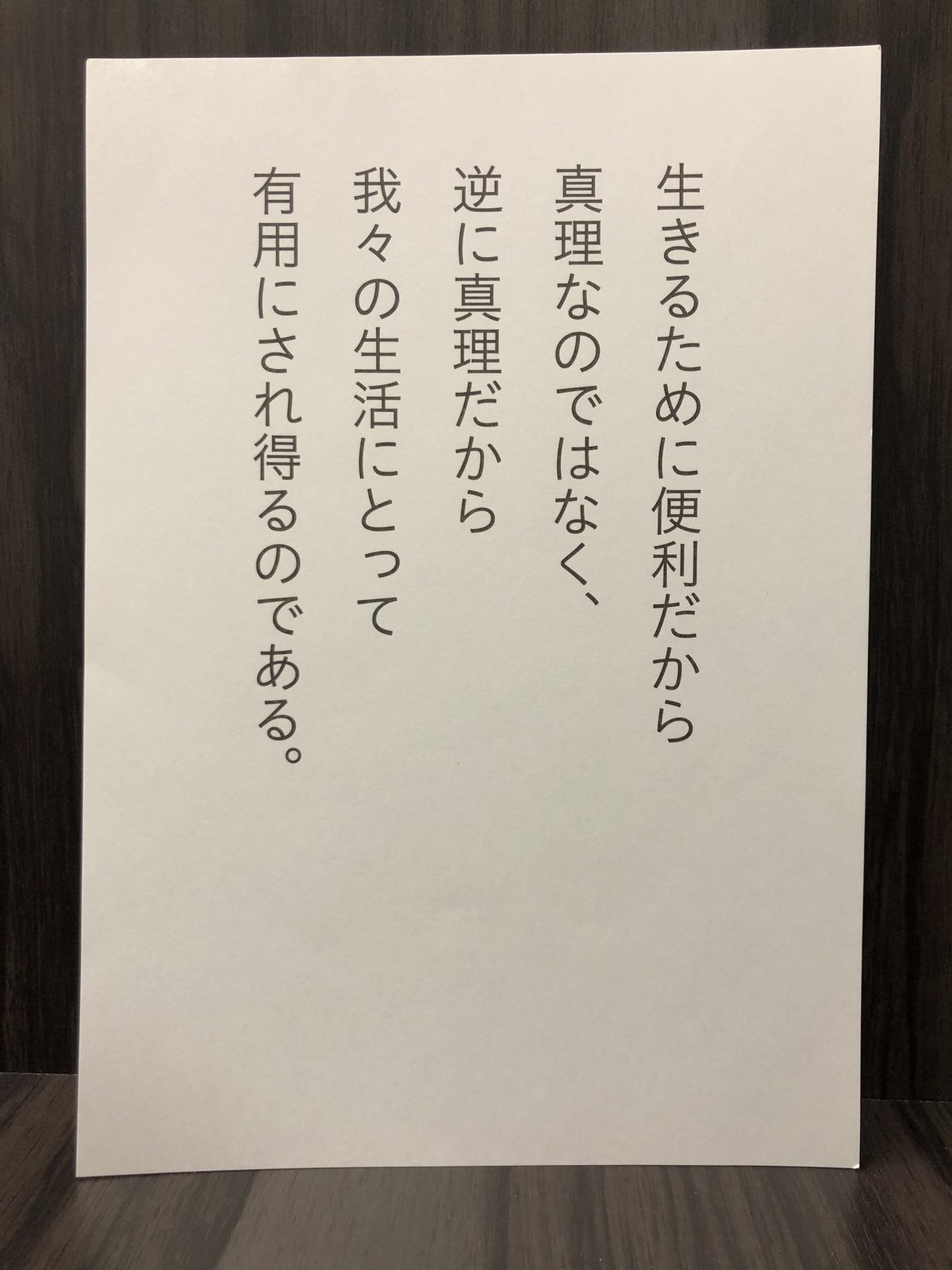

2階展示室(有料エリア)では哲学体験なるコーナーがあり、いくつかの重要な西田さんのキーワードがペーパー(ワードカード)として持ち帰りできます。

私も「なんで哲学なんて勉強するんですか?なんの役に立つの」ってよく聞かれるんですが、西田さんの場合は、こう答えていたのかもしれません。

私の場合、説明が面倒くさいので「哲学の勉強そのものが目的だから。なんらかの役に立てるためではないんです」といってしまいます。そう言うと、ほとんどの人はもう聞いてきません。

あえて目的と手段の関係で言えば、哲学勉強する人は、必ず何らかの「生きづらさ」を抱えていて、よく「存在不安」なんていいますが、その切実なる問題を解決するために哲学している人が多いのではないかと思っています。私もそうです。

今のこの世の中や自分自身の存在になんら疑問を持たなければ、哲学する必要もないし、はっきりいって時間の無駄ではないかと思います。本を読むのにやたら時間かかるし、難しいし。。。

でもなんらかの考え方に出会ったときにみている世界が変わるのです。それが私にとっては竹田青嗣著「現象学入門」だったのですが、この本に出会って見事に世界観が変わり、生きてこられたといったら大袈裟ではありますが。。。

したがって私にとっては竹田現象学が、西田幾多郎がいう私にとっての真理(というか自分が納得できる世界観です。真理というとそもそも真理がないという立場なので)で、生活にとって有用ということになります。

こうやってたった一つの言葉でも色々考えさせられるのですが、今の学術会議等の時事問題的には、以下の言葉が意味深です。

この言葉はドイツの哲学者カントからの引用らしいのですが、

知識そのものの性質を明にするということが、それ自身に最も尊き仕事

とペーパーの裏面にこの言葉の前置きとして西田さんが書いた内容が記述されています。学者というものは、知識そのものの性質を明らかにするのが仕事ではないかと思います。

もう一度「学問の役割ってなんだろう」そう思ったときに西田さんのこの言葉を改めて噛み締めるといいのでは、と思います。