おいしさとは何か

おいしさの見える化の重要性

食事シーンにおいて「おいしい」「おいしくない」という

何気ない会話が繰り広げられますが、

食品業界に身を置く人材にとって、

なにをもっておいしい、おいしくないとするかという

「美味しさの基準」をもつことは重要です。

ただの菓子パンが

ある地域にとっては伝統的な食べ物で、

懐かしくほっこりする美味しさがあったり、

素材を蒸したり焼いたりしただけの料理も

家で食べると味気ないだけのものが

高級料理店で食べるとリッチな感じがします。

おいしさとは何かを理解することで

商品の価値を言葉として共有化することが可能となり、

商品の価値をお客様にわかりやすく伝えることができます。

下記においしさの構成要素をまとめました。

ご参考にしていただけますと幸いです!

おいしさを見える化することは難しい。

おいしさは味覚が他人と共有できないこと、長期保存ができなこと、科学的に証明されていないことから、視覚化することは難しいとされています。

1、味覚は他人と共有できない。食べる人個々人の唾液の中にあるため。

2、食品が長期保存できない。文学や絵画、建築など形で残るものとは異なる。

3、おいしさが何かと科学的に証明されていない。

おいしさは物質だけでなく、感情的なおいしさもある。

環境や思い出など心理的要素が関わる。

食品の価値から見るおいしさ

食品の価値は「機能価値」「情緒価値」「共感価値」「自己実現価値」から構成されます。近年コト需要にともない、共感価値や自己実現価値が差別化ポイントとなりつつありますが、いずれも「おいしさ」という機能価値が発揮されることで本来の価値が発揮されます。

機能価値(一次機能:栄養、安全。二次機能:おいしさ、機能性、利便性)

情緒価値(かわいい、有名、高級)

共感価値(作り手や産地が見える、物語、歴史、こだわり)

自己実現価値(知識欲求、マニア、体験)

おいしさの発生、メカニズム、検知

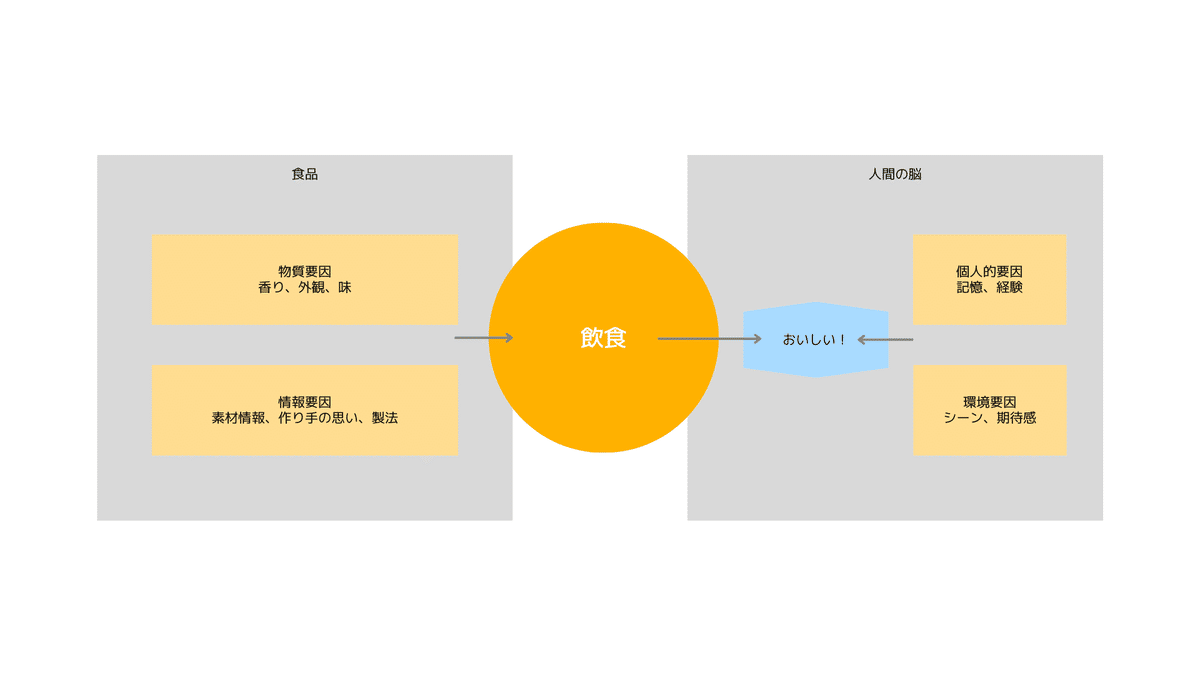

おいしさの発生要因は「食品特性」と「人間の脳」

おいしさの発生要因は「食品特性」と「人間の脳」からなり、

食品特性は「物質要因」と「情報要因」に、

人間の脳は「個人的要因」と「環境要因」に分けられ、

それらの情報が統合されておいしさは生み出されます。

▶︎食品自体が持つ発生要因

①物質要因:味や香り

②情報要因:こだわり素材やシェフ監修

▶︎脳で発生する要因

③個人的要因:過去に食べた記憶の情報や空腹感

④環境要因:行列に並んだ、外で食べる気持ちよさ

※イメージ

<食品>

物質要因:味、外観、香り

情報要因:素材情報、作り手製法、健康機能

↓

飲食・咀嚼(おいしさ発生)

↑

<人間の脳>

個人的要因:記憶、食経験、健康状態

環境要因:期待感、シーン

おいしさのメカニズム 食品特性の「物質要因」と「情報要因」

おいしさが発生するメカニズムとして

食品特性の「物質要因」と「情報要因」という2つのルートに注目します。

物質要因としては

食品は口内で咀嚼されたあと、感覚器官に捉えられ、

神経内を電気信号となって伝わり、脳の扁桃体に到達しおいしいと判定されます。

脳の中でも感覚野→海馬・大脳皮質連合野を経て扁桃体で美味しさを実感します。

情報要因としては

情報が直接海馬・大脳皮質連合野へ届き、扁桃体で美味しさを実感します。

どちらの場合でも扁桃体こそがおいしさを感じる器官であり、

このおいしさは海馬や大脳皮質連合野で保管されます。

※イメージ

食品

感覚器官(口、舌、鼻)

神経

脳

感覚野(かんかくや):感覚を感じる

海馬・大脳皮質連合野(かいば・だいのうひしつれんごうや):記憶、情報整理

眼窩前頭皮質(がんかぜんぜんとうひしつ):味を総合評価

扁桃体(へんとうたい):おいしい=快感

おいしさの検知

おいしさを検知する仕組みは、味、香り、食感、脳となります。

味:5味(甘味、塩味、酸味、苦味、旨み)+渋味、辛味

香り:オルソネーザル経路(鼻腔から)とレトロネーザル経路(咀嚼気化)

食感:歯ごたえ、口当たり

脳:短期記憶と長期記憶。

長期記憶の分類「意味記憶」「エピソード記憶」「手続き記憶」

以上、おいしさには様々な食品特性と脳の情報が複雑に絡みあい

共通認識でおいしさをもつことは難しいです。

おいしさを表現する時には以下の点を気を付けることで齟齬がなくなります。

おいしさの表現「直接表現」「情報表現」

直接表現:

・風味語:味、香り、食感

・修飾語:強弱、バランス、記憶、種類

・称賛語:表現の結論

情報表現:

・情報語:素材、製法、状態、外観

最後に

おいしくないと一言で言う人にとって

その大きな要因と考えるのが経験と期待感と考えます。

この商品だったらこのくらいの品質だろうという思いが

消費者の経験の中には存在します。

商品の品質と顧客の期待感にミスマッチが起きぬよう

商品の見せ方にも注意が必要です。