藤原定家の熊野詣をトレイル㉒ DAY6 野生の王国 鹿ヶ瀬峠

藤原定家が「崔嵬(さいかい)の嶮岨(けんそ)」と書いた鹿ヶ瀬峠は、その画数の多さからわかるようにやっかいな峠で、紀伊路を歩いた方々のブログを見ても「いちばんの難所」と書かれている。道も険しいが、湯浅駅を出発して御坊駅までだいたい7、8時間もかかり、そのロングな距離もまたやっかいなところ。というわけで関東から冬に歩こうとすると、早朝の新幹線と特急くろしおを乗り継いでも10時半以降に歩きはじめることになるので、途中で暗くなる。それじゃ、何も見えないし、怖いだろうということで前泊のタイミングを図っていたら年末になってしまった。

和歌山駅前に泊まり、電車に乗って8時15分に湯浅を出発。

そうそう、1201年の京極さんはといえば、前夜の水垢離、潮垢離と悪寒の前兆どおりに風邪をひいていた。それでも、6日目の朝も上皇に先んじて出発。雨にもかかわらず”崔嵬嶮岨”な山道に格闘しながら、本日の目的地である御坊を目指している。宮仕えのツラさを体現している。

再び現代、同じく御坊を目指して歩きはじめると、さっそく紀伊国屋文左衛門の立派な碑と出くわす。どうもここが誕生地らしい。しかもこの碑を建てたのは松下幸之助翁。ともに一代で財を成し、ともに紀州の偉人ではあるが、なんとなく生き方が違うような気がするのは私だけだろうか。

そして、その目の前には久米崎王子跡。軽くご挨拶し先を急ぐ。

広川沿いを上流に向かって歩くと、広川ICの管理事務所の脇に、次の井関(津兼)王子があり、その近くのローソンに寄る。この先、しばらくの間、栄養補給先がないらしいのでペットボトル2本、チョコ、バームクーヘン、黒糖饅頭、飴など買い込み、次の河瀬王子へ再出発。河瀬王子付近は、かつて鹿ヶ瀬峠越えする人たちの拠点だったようであちらこちらに宿場の跡があり、表示板にも往時の賑やかな様子の絵が描かれている。しかし、その面影はまったくといっていいほどに無い。

さらに道を進むと、舗装され車一台分くらいは通行はできるものの山道へと変わってきた。峠越えのはじまりだ。気づくと馬留王子。ここから大峠まで2340mあるらしく、だいたい1時間の道のりらしい。現在、9時36分。午前中のうちに難所を越えられそうだ。

ただ、気づけばポツポツ。山の雨は勘弁してほしいが、藤原定家の鹿ヶ瀬越えも雨だったと思いだし、それはそれで悪くないのではと思い返し前に進む。ところが、目の前に「熊出没注意」の看板が掲げられていた。

まず、クマのイラストがよくない。牙でてるし、黄色と黒の警戒色だし。それに今年はとくにクマのニュースが多いし。看板ひとつで巡礼の旅の気持ちは萎え「恐怖にかられる逃避行」へと変わった。

とにかく前に進もう、急こう配の坂を足早に上っていく。途中、マムシに注意の看板もあったが冬だし冬眠中だろう。藤白峠でもイノシシの糞を数多く見たがクマに比べりゃである。

道は依然として車一台通れる広さがあるものの、路面は杉野の葉に覆われ、人の往来も少なそうだ。しかも両側は杉林で右側は崖だから、もはや、助けはこない。

己だけが頼りだ!

ところが、急にどこからともなくやな臭いが漂ってきた、ケモノ臭がする。

一瞬で全身が感覚器官に変わる。耳の穴を最大限に開き、目はキョロキョロ、鼻はひくひく、毛穴も全開。どんなヤツが潜んでいるのかわからない。とりあえずその場をロボットダンスの如くカチンコチンで通り過ぎると、ケモノ臭こそ消えたものの、道の横にある木の幹がいくつも削られている。「爪を研いだ?」

もう、クマしか思い浮かばない。追い打ちをかけるように、雨も強くなってきた。「えっと、動物って雨は苦手だっけ」そんなわけはない。圧倒的に不利な状況だ。もはやゴルゴに狙われたものとして生きるしかないのだ。

だったら、できることはひとつ。「あいつヤバいぜ」と、野生動物に思ってもらうしかない。クマ鈴はないが音楽はあると、アップルミュージックをスマホからそのまま流し始めた。緊迫した山腹で「東京は夜の七時」が流れ出す。

「違う、これじゃない」と思い、次の曲に変えると同じピチカートファイブの「陽の当たる大通り」が続く。出だしが「死ぬ前にたったひとつだけでいい……」って「笑えない」。久しぶりに神様のいたずらにイラッとして、即座にラジコに変えた。スマホを雨にぬらさぬよう、音が山中に響くよう、和歌山県地方の天気概況が山のなかで大音量で流れだす。

そこから峠までは一つの感覚器官が歩いているだけだったと思う。

もはや熊野古道とか考える暇はなかったし、藤原定家も誰だっけという感じ。10時8分、気づけば峠に到着。ここまで想定時間の半分、30分で登っていた。頂上には広い平地が公園のように広がっている。かつて茶屋が3軒あったとか、寺があったとか、納得できるほどの広さだ。

ただ、忘れてはいけないのが、ここは野生の王国の折り返し地点に過ぎないということだった。

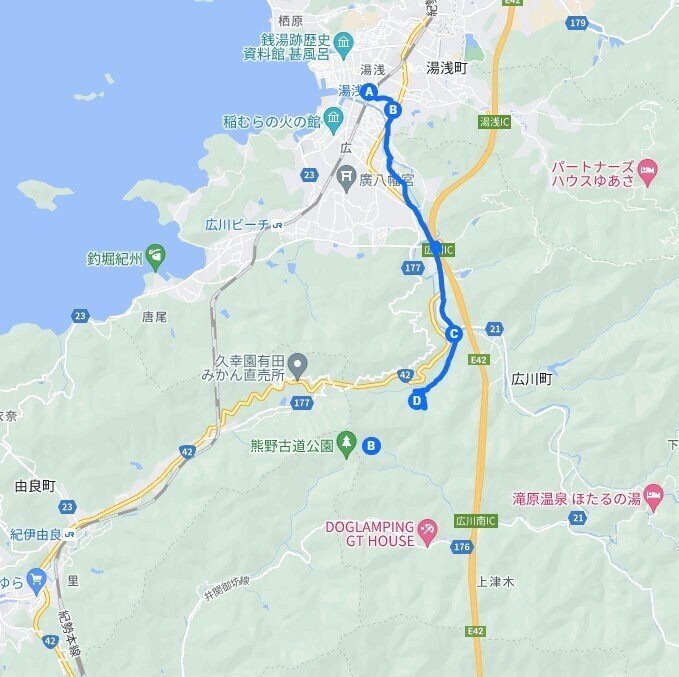

湯浅駅~久米崎王子~井関王子~河瀬王子~馬留王子~鹿ヶ瀬大峠

歩いた距離 8.3㎞