巡礼の旅-日本橋七福神巡り

同僚がキリスト教の巡礼の旅にでるということで退職したのは昨年のこと。

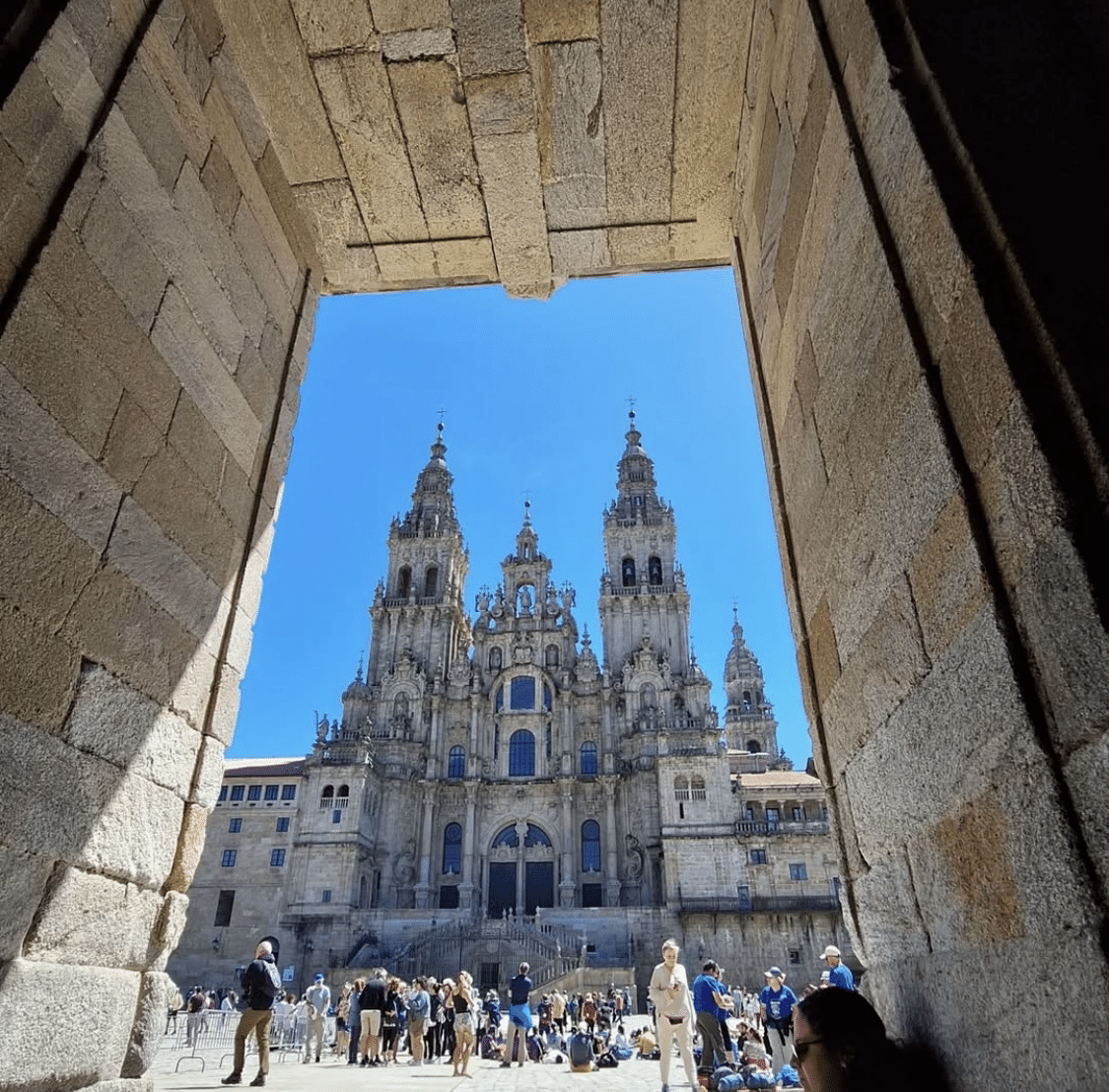

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路。

フランス サン=ジャン=ピエ=ド=ポーからスペイン サンティアゴまでの約780kmの道のりを歩く。

同僚picより

彼女はキリスト教信者ではない。信仰心が厚いというわけでもない。ただ巡礼したいから行ったのだという。

巡礼

聖地や霊場を順に参拝して信仰を深め,心身のよみがえりと新生の体験また利益を得るための宗教行為。参拝場所は宗教の発祥地,本山の所在地,聖者や聖人の居住地や墓,奇跡や霊験を伝える場所などであり,それらを順拝することを通して祈願の成就と贖罪や滅罪の効果を期待する。

なるほど。

巡礼は自分自身に問いかける旅だとも聞いたことがある。

彼女はなにか思うところがあったのか。それとも神聖ななにかに導かれたのか。

巡礼の旅。

もしわたしが旅立つなら祈りの旅にしたいと思った。そして、その道を歩いた人たちの想いに馳せてみたいとも思った。

いきなりフランスやスペインになんか飛べないから、日本国内からスタートしてみよう。

そう思い、さっそく出かけてみた。

毎年正月を迎えると七福神巡りにでかける。

その中でも、日本橋七福神巡りはかれこれ10年近く巡拝している。

旧久留米藩主有馬家の第15代当主である頼寧が、生まれ育った人形町の戦後荒れ果てたすがたをみて発案したのが始まり。一時中断されたが昭和51年に再興された比較的新しい七福神巡り。

●小網神社(福禄寿・弁財天)

倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)

市杵島姫命(イチキシマヒメ)

都内最強パワースポットとして知られている小網神社。毎年ここからスタートしている。

室町時代1466年に悪疫鎮静のため鎮座。領主であった太田道灌(関東地方で活躍した武将、江戸城を築城した)の崇敬も篤く、社名も名づけたといわれている。

近年強運厄除の神として信仰を集めているのは、社殿が戦災を免れたり、同神社の御守を身につけ戦地に赴いた兵士全員が無事帰還したことなどからきているという。

この話、劇作家 福田善之氏による「私の下町-母の写真」でその事実が描かれている。小網町、そして小網神社に降り立つとこの作品を思い出し歴史の一端を感じる。今はなき喫茶軽食 桃乳舎の写真も掲載されているこちらの記事を参考までに。

戦禍を免れているため、

日本橋地区に残されている

唯一の戦前の木造神社建築。

社殿彫刻はまるで

生きているかのような迫力さがある。

七福神の神さまは、鳥居をくぐった左側におられる。

健康長寿の御利益とともに

「福徳」「人徳」「財徳」など

さまざまな「徳」を

こちらの福禄寿は授けてくださる。

ぴかぴかの福禄寿は、さらにご利益を授けてくださるような佇まい。

そして境内の銭洗いの井には弁財天もおられる。

財運を授かることから

東京銭洗い弁天とも呼ばれている。

財運向上・学芸成就の御利益を授けてくださる。

像が舟に乗られているため、

萬福舟乗弁財天と称される。

清めた金銭はどうするか。

洗ったお金は有意義に使うことが基本…とのこと。なるほどね。金銭の流れを整えることは大事だとよく聞く話だ。今年は財布に入れっぱなしにせず、流れを見つけて使ってみよう。

●茶ノ木神社(布袋尊)

倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)

かつてこの土地は下総佐倉の城主 大老堀田家の中屋敷であり、その守護神として祀られていたのがはじまりといわれている。

中屋敷内、そして周囲の町方にも永年火災が起こらなかったことから火伏の神として崇められている。

丸く刈り込まれた茶の木がぐるりと

植え込まれていたという。

現在も茶の木が社を囲んでいる。

ここでは残念ながら大きなお腹をもった布袋尊には探しても会えず。

布袋尊

人々に福運大願を成就させる和合成就の神様

●水天宮(弁財天)

天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ)

→日本の神様の祖先神。

安徳天皇(アントクテンノウ)

建礼門院(ケイレイモンイン)

→安徳天皇の母。

二位の尼(ニイノアマ)

→平清盛の正室。安徳天皇と壇ノ浦で入水。

安産・子授けの神様として知られている水天宮。

もともとの水天宮は、福岡県久留米市にある。9代目久留米藩主の有馬頼徳が、1818年に自家で祀っていた水天宮を三田赤羽の上屋敷に分祀したのが、東京の水天宮の始まりだといわれている。

参拝の妊婦の方が鈴乃諸のお下がりを

頂き腹帯として安産を祈願したところ、

ことのほか安産だったことから

この御利益が広がった。

江戸時代、水天宮は藩邸内にあったため一般人の参拝が難しかったが、毎月5の日に一般開放され、その人気ぶりは「情け有馬の水天宮」という洒落言葉も生まれたほどであった。

有馬家の会計記録には「水天宮金」という賽銭や奉納物、お札などの販売物の売上項目があり、その金額は年間2000両に上り、財政難であえぐ久留米藩にとって貴重な副収入だったというのはおもしろい。

境内には寳生辨財天(ほうじょうべんざいてん)の社がある。御祭神は市杵島姫大神(いちきしまひめのおおかみ)。

こちらに七福神の弁財天がおられる。

金運向上、学業成就、美健康増進、

芸術・芸能・才能向上の神様

人間の欲望をすべて叶えてくれそうだ(笑)。

ちょうど御開帳されており、寳生辨財天のご神像を拝観することができた。

とても力強く巳年の今年にパワーを与えてくださりそうなお姿だ。

●松島神社(大黒天)

伊邪那岐神(いざなぎのかみ)

伊邪那美神(いざなみのかみ)

…他、なんと14柱もの神様が祀られている。

江戸時代、武家屋敷をつくるたため

日本各地から集まった人々が故郷の神々を

祀ってほしいと頼んだためという。

懐が広い神社ね。

ビルの1階に鎮座されている松島神社。

創建は口伝によると、鎌倉時代以前と推定されている。かつては社家の先祖である柴田家の邸内社であったが、一般に公開されるようになった際、このあたりが松樹で鬱蒼としていたことから松島稲荷大明神と称され崇敬を集めたという。

正月7日を過ぎてからの参拝だったからか、七福神 大黒天の姿は見れず。

大黒天

五穀豊穣・開運招福の神様。

このあたりで一休みしよう。近くには甘酒横丁もある。

正月7日に巡拝すると正月休みで店が閉まっているが、明けてしまうと魅力的な町並みが広がる。

巡礼の旅には、おいしいものを楽しむことも大切よね。