「“青の都”サマルカンドと鉄人ティムールの立志伝」世界遺産の語り部Cafe #22

今回の世界遺産は、ウズベキスタンの🇺🇿【文化交差路サマルカンド】についてお話していきます。

東西の文明が交差する“青の都”

ウズベキスタン東部の「サマルカンド」は、「シルクロード」のほぼ中心に位置し、紀元前から東西文明が交錯する街として、繁栄を極めてきました。

「サマル」は“人々が出会う”、「カンド」は“街”という意味があり、その名の通り世界各地の文化が交錯する地点でした。

紀元前よりシルクロードの要衝として栄えたサマルカンドには、古くは「玄奘(三蔵法師)」や「アレクサンダー大王(アレクサンドロス3世)」などがこの地を訪れ、街の美しさを絶賛したと言われています。

一時は壊滅状態にあったサマルカンドですが、14世紀にティムール朝の創始者である「ティムール」が街を再建します。

青を好んだティムールは、イスラムの教育機関である「マドラサ」などの建物を建設する際、“サマルカンドブルー”と言われる青色のタイルを大量に使ったことで、“青の都”と称される街となっていきます。

街の中心地となる「レギスタン広場」には、左にウルグ・ベク・マドラサ、正面にはティリャー・コリー・モスク・マドラサ、右に「シェル・ドル・マドラサ」という3つのマドラサが並び、ティムールとその家族が眠る「グーリ・アミール廟」も、その近くに佇んでいます。

しかしながら、サマルカンドは海運の発達により、シルクロードの重要性が低下したことで、やがて衰退の一途を迎えていくことになります。

“鉄人”ティムールの立志伝

13世紀にモンゴル軍の侵攻により、ウズベキスタンの古都サマルカンドは廃墟と化しますが、この地を復興させたのが、一代で大帝国を築き上げたティムールでした。

“ティムール”の名は、チンギス・ハーンの幼名「テムジン」と同じ“鉄人”の意味を持つように、ティムールはモンゴル系部族の後裔である没落貴族に生まれます。

イスラムの歴史家であるイブン=ハルドゥーンによれば、ティムールの人物像は“すこぶる知的で、すこぶる明敏”であったと伝わっています。

ティムールは、母語のテュルク語、モンゴル語の他にペルシア語も話し、歴史・医学・天文学の分野に関心が深く、その知識量にイブン=ハルドゥーンは舌を巻いたと言われています。

ティムールが生まれ育った「マー・ワラー・アンナフル」は、アラビア語で“川の向こうの土地”を意味し、現在のウズベキスタン、タジキスタン、さらにはカザフスタンの南部などの地域を指します。

マー・ワラー・アンナフルは当時、西チャガタイ=ハン国側に属しており、内紛により東西に分裂したことで、東チャガタイ=ハン国(モグリスタン=ハン国)と対立していました。

ティムールはまだ十代の頃、西チャガタイ=ハン国の有力者カザガンに見い出されたことで側近に登用されます。

この時、カザガンの孫であるアミール・フサインと親密になり、フサインと共に東チャガタイ=ハン国の君主「イリヤース・ホージャ」を“ストーンブリッジの戦い”で打ち破るなど、徐々に頭角を現していきます。

やがてフサインとの関係が悪化し、決別を決意したティムールは、フサインを打倒してマー・ワラー・アンナフルの覇権を握りました。

こうして、1370年にサマルカンドを首都とする「ティムール朝」が成立することになります。

たった一代で国を築いたティムールは、司馬遼太郎の『国盗り物語』でも有名な戦国武将、斎藤道三にも通底する部分がありますよね。

サライへ帰還したトクタミシュの背信

ティムールはそこから版図をさらに拡大し、やがて中央アジアの大部分を占める大帝国となりました。

15世紀の著名な学者であるヤズディーは、アレクサンダー大王とティムールを指して「サーヒブ・キラーン」なる支配者の称号を与えるとともに、その偉業を讃えています。

両者は、異国からの遠征軍を興してペルシアを制圧したという点で共通しています。

アレクサンダー大王は、イスラム教世界においては異教徒でありながらも理想的な君主として名高く、ティムールはアレクサンダー大王と自身を重ね合わせることで、その名声をイスラム社会の統治に利用していたと思われます。

一代で大帝国を築いたティムールですが、ここから大きな試練に見舞われます。

モンゴル帝国を構成した「ジョチ・ウルス(キプチャク=ハン国)」では内紛が起こり、チンギス・ハーンの血統を継ぐ「トクタミシュ」は、ティムールの元に亡命し、サマルカンドに匿われていました。

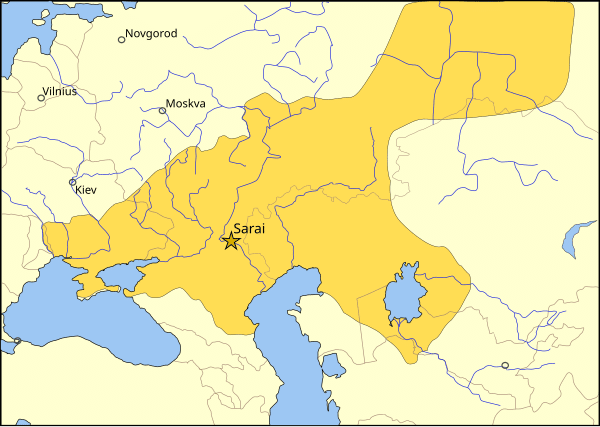

その後、祖国に戻ったトクタミシュはティムールの力を借りてジョチ・ウルスを再統合し、首都の「サライ」を制圧して君主(ハーン)に即位しました。

ところが、ティムールがペルシア戦役に出向いた隙を突き、トクタミシュは地理的な利権を求め、ティムール朝の領内に侵攻を開始します。

“梟雄”と“英雄”の二面性

トクタミシュが恩人であるはずのティムールを裏切る形で、「トクタミシュ・ティムール戦争」が起こります。

結果として、ティムールと対峙した「テレク河畔の戦い」でトクタミシュは敗れ、その後は没落の道をたどります。

一方でティムールは、首都サライやジョチ・ウルスの領土に繰り返し攻撃を仕掛けて徹底的に壊滅させました。

ティムールが“梟雄”として恐れられた理由は、サマルカンドや故郷キシュでは手厚い建築事業を行った一方、制圧した都市を徹底して壊滅させるという二面性にありました。

結果的に、“タタールの軛(くびき)”と呼ばれるモンゴル人の支配に長年苦しんでいたロシアは、ティムールがジョチ・ウルスに対して再三の破壊活動を行って弱体化させたことにより、救われることになりました。

そのため、ヨーロッパ世界でもしばしばティムールは英雄視されることがあり、“梟雄”と“英雄”の側面を持つ彼は、歴史的にも評価が二分される人物かもしれません。

サマルカンド自体もモンゴル帝国による破壊と、ティムールによる再興を経験した都市であり、そんな二面性を体現した都市であると言えそうです。

【文化交差路サマルカンド:2001年登録:文化遺産《登録基準(1)(2)(4)》】