ビジネスパーソンにとっての必読本をまたみつけました。さすが世界的なベストセラー

自分を変えることはできないかもしれない。

でも自分の行動を変えることはできる。

他人を変えることはできないかもしれない。

でも他人の行動を変えることはできる。

それでいい。僕たちが変えたいのは、人そのものではなく、人の行動なのだから。行動に焦点をあてれば、「無理」は「可能」になる。

行動に焦点をあて、人間の行動原理を解き明かすのが「習慣 超大全」。簡潔さわかりやすさが圧倒的。人類必読書レベルでした。

しかもこの行動原理はマネジメント・マーケティング・営業といったビジネス領域にも大いに活かせます。ダイエットとか筋トレみたいなことだけに閉じてしまうのはもったいない。ビジネスにこそ活かせる内容でした。

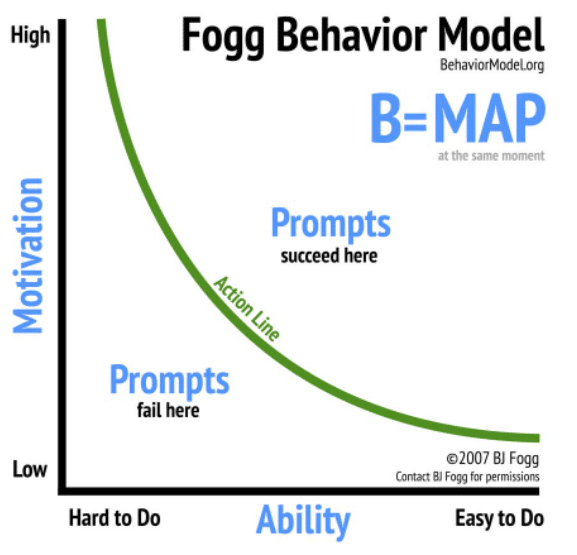

本書で最大重要は、このモデル。フォッグ行動モデルです。

行動=(モチベーション×能力)×きっかけ。

モチベーションが低くても、簡単なことなら、きっかけひとつで行動は起きる。難しいことだったとしても、モチベーションが高ければ、きっかけひとつで行動は起きる。

要は、モチベーションと能力のかけあわせの大きさが、行動ラインを超えれば行動が発生するという整理。シンプルだが非の打ちどころが思いつかないモデルだ。

心理学上、行動経済学上のテクニックはいろいろあります。どのテクニックもこのモデルのモチベーションか、能力か、きっかけを伸ばすための手段なのです。原理原則をしっているからこそ、テクニックをより効かすことができるはずです。

僕は今、代理店営業のような仕事をしています。代理店営業は他社の営業組織に働きかけをしなくてはいけません。要するに他社の営業に自社商材を案内してもらうという行動を生み出さないといけないわけです。

その仕事にてらしあわせると、例えば、僕が設計した働きかけにより「十分にモチベーションを高められているか」「案内の難易度は低くできているか?(低いと感じてもらえているか?)」この2点が達成できているかを考えないといけないのです。

「モチベーション」と「能力」のどちらが足りていない?伸ばさないといけないのはどっち?伸びしろがあるのはどっち?投入しようとしている施策は、伸ばしたい方に直結する?こんなことを考えないといけないのです。

このモデルにあてはめながら整理するだけで、現状把握の漏れがなくなり筋がよくなる。つまり施策のムダ打ちもなくなり生産性はあがります。

代理店営業によくあるのが、経済的なインセンティブだけを頼りになんとかモチベーションをあげようとするのだが、何故か結果が出ない、といったことです。こんな時に考えるべくは、インセンティブが足りないかもしれないではなく、その行動が難しすぎるのかもしれないということなのです。

本書では、モチベーションはいじる要素として最後だと言います。きっかけ→能力→モチベーションの順番で考えろと。これも金言ですね。

まずモチベーションってのはあがったりさがったり不安定なものなのです。そして複雑でもあります。Aという一つの行動に対して相反するモチベーションを合わせもってたりします。単純なものでもなく、例えば心理的リアクタンス効果により強制させられていると感じると人は反発してモチベーションが下がるといったことも起こります。

つまり、モチベーションは扱いづらい。難しいものなのです。そんなモチベーションをいじる前に、「きっかけ」「能力」の部分を考えなさいと。

そもそも行動すべきことは具体的になっているか、その行動は極限までシンプルにできているか、やり様は十分にインストールできているか、やり様が分からないときに容易にアクセスできる質問窓口を準備できているか、などなどモチベーションの部分を考える前に、やれることは思いのほかにたくさんあります。

こういったことの、細部にどこまで気を配り、設計しきれるかが、大きな差を生むんでしょうね。

本書はフォッグ行動モデルをベースにして、習慣を形成するためのワザがどんどんと展開されていきます。土台がしっかりしているからこそ、展開されるワザも理解がしやすいです。海外ビジネス書にありがちな、よみにくい翻訳や、冗長な事例もない。とても優れた本でした。

さすが世界的なベストセラー(らしい)ですね。

人間行動の原理をしってしまった今。

僕はなんだって、できる気がする。

いいなと思ったら応援しよう!