日本にたった3人 絶滅寸前の職人”漆刷毛師”(うるしばけし)に迫る

「漆刷毛」(うるしばけ)という漆塗りをするための道具があります。

この道具、いったい何でできているでしょう?

漆刷毛(うるしばけ)は、塗師(ぬし)にとって最も大切な道具。一生のうちに何本も買い換えるものではありません。

なんなら今私が使っている刷毛(はけ)の中に、じいちゃんが使っていたものもあるくらい。ながーーく大切に愛用する、塗師(ぬし)にとって”相棒”ともいえる道具です。

そんな漆刷毛、世間一般で言うとあまりスポットライトが当たらない道具のように思いますが、実はとても奥深く、知れば知るほど面白い道具なのです。

ちなみに先ほどの質問の答えは、なんと、

「人間の髪の毛」からできています。

驚きですよね。

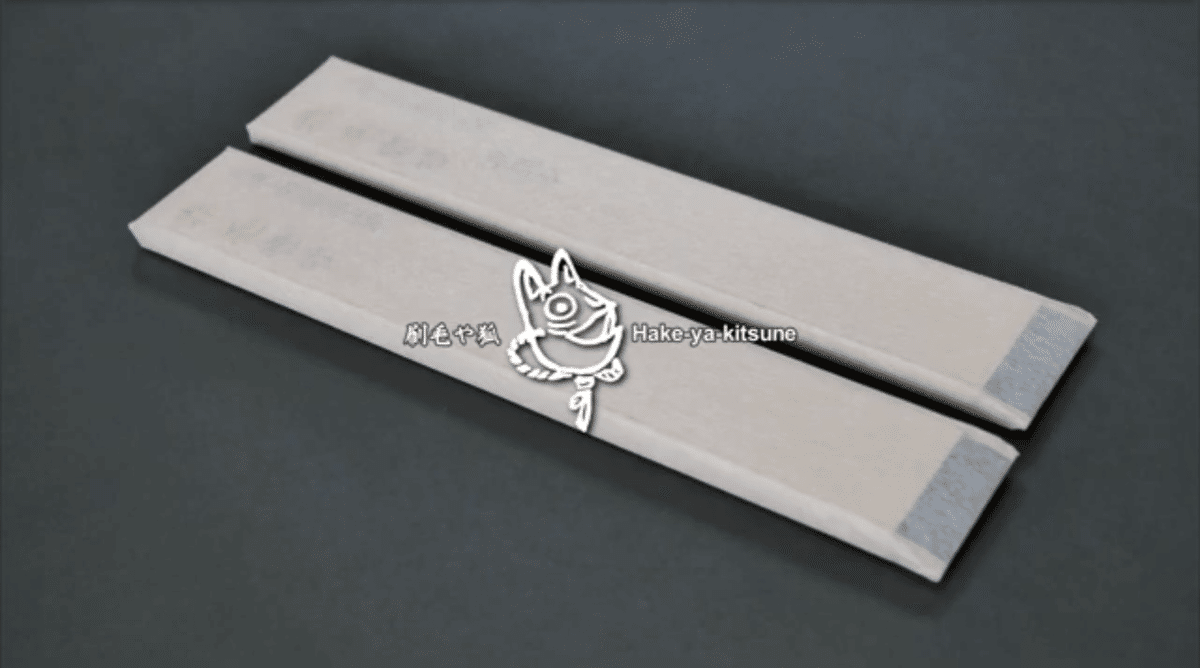

先の黒い刷毛部分は、"長い髪の毛"でできていて、柄の部分は国産のヒノキ。

ちなみに"長い"と言ったのには理由があって、実は木部の端から端まで髪の毛が詰まっていて、「鉛筆の芯」のように削って使います。

だから使えば使うほど、鉛筆のように短くなるので、刷毛(はけ)の長さがまちまちになるのはそのためです。

このお話を、中学校の授業や、漆塗りワークショップ体験のときに説明すると、この日1番のリアクションがもらえます。笑

漆刷毛職人、絶滅の危機

漆刷毛は塗師にとって、毎日使う道具で、刷毛(はけ)と漆があればどこでも仕事ができます。そんな大切な道具を作る職人さんが、もう日本に3人しかおられないというのが現状。

刷毛があればどこでも仕事ができると言いましたが、逆に刷毛がなくなってしまえば仕事ができません。

これは、これからの漆文化にとって大きな大きな課題といえます。

今回、その職人さんとご縁をいただいたことが、この記事を書くきっかけとなりました。

内海志保(うちうみ しほ)さん

東京の漆刷毛師 田中信行氏に弟子入りし、漆刷毛の工程を一から全て学び、地元の会津に戻り、"刷毛や狐"という屋号で10年ほど前から活動されています。

「自分は会津のために何ができるか。」を深く考えた先に、この職業があったそうです。

「会津の漆塗り職人に元気なってほしい。」という想いで、地元に工房を構えます。

1990年生まれ。私と同年代の女性が漆刷毛の技術を伝承してくださっていることに、親近感と感謝の想いが込み上げます。

内海さんから職人としての想いを聞くたびに、共感することが多くて、この記事では"漆刷毛師という職業について"と、"漆文化の深刻な現状について"今一度理解を深めてほしいという想いで筆を進めたいと思います。

日本人が使う漆と道具

「人間の体の一部を使って、漆と人を繋げる道具。それを作る職人。これって面白くないですか?!」

職人としてどんなところに魅力を感じ、どんな想いで刷毛を作っておられるのかを尋ねたところ、意気揚々と語る内海さんの言葉からは、深い漆刷毛への愛が感じられます。

「漆と人を繋げる。」ヌーを続ける想いともリンクしました。

そもそも漆が何千年と歴史を紡いできたのには、人と漆との繋がりが密接にあったからこそ。

をコンセプトにキャンプイベントGNUCAMPを開催

漆が人を感動させ続け、人々の生活に溶け込み、人が漆と向き合い続けてきたからこそ、今も時代に漆があり続けています。

漆を塗る道具に、人の体の一部を使う。そして、その道具をつかってつくった作品で、漆と人を繋げること。考えれば考えるほど、奥が深いですね。

馬やヤギの動物の毛や、ポリエステルなどの化学繊維ではダメなの?と思う方もいるかもしれません。

工作に使う刷毛などはよくそれらで作られています。

でも漆は、粘度が高いので、コシがないと塗れません。

キューティクルがある毛ほど上質と言われているんです。

塗ったあと刷毛目が立たないことも漆刷毛の大事な利点。

途中で毛が切れて、作品の中に混じってしまってもいけません。

そういったことを考慮すると、"人の毛"が最適なようです。

遺跡からも出土されていて、平安時代から人の毛が使われていることがわかっているようです。先人達の知恵ですね。これもまた面白い。

漆刷毛ができるまで

刷毛は全て手作業で作られます。

受け継がれた技で、長い工程を経て完成に至ります。

この工程はなかなか公開されていないとのことなので、とても貴重。

※漆刷毛職人によって工程は異なります。(今回は内海さんの工程をもとに記事を書いています。)

【脂を抜く】

まずは、髪の毛の脂抜き。

昔は何年もかけて天日干しをして作業していたそうですが、今は塩素を使って抜いていきます。夏場は毎日この作業だそうです。

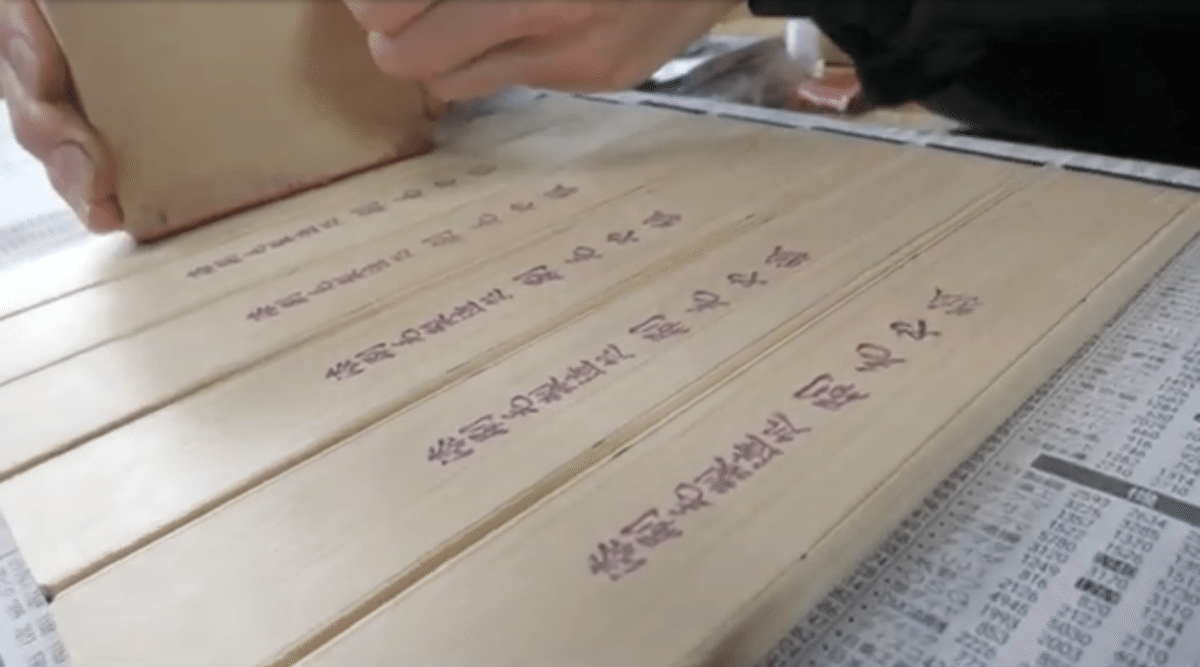

【毛の調整】

長さを切り揃えてから、良くない毛を選別します。

一本一本確認するため、とても時間と根気のいる作業です。

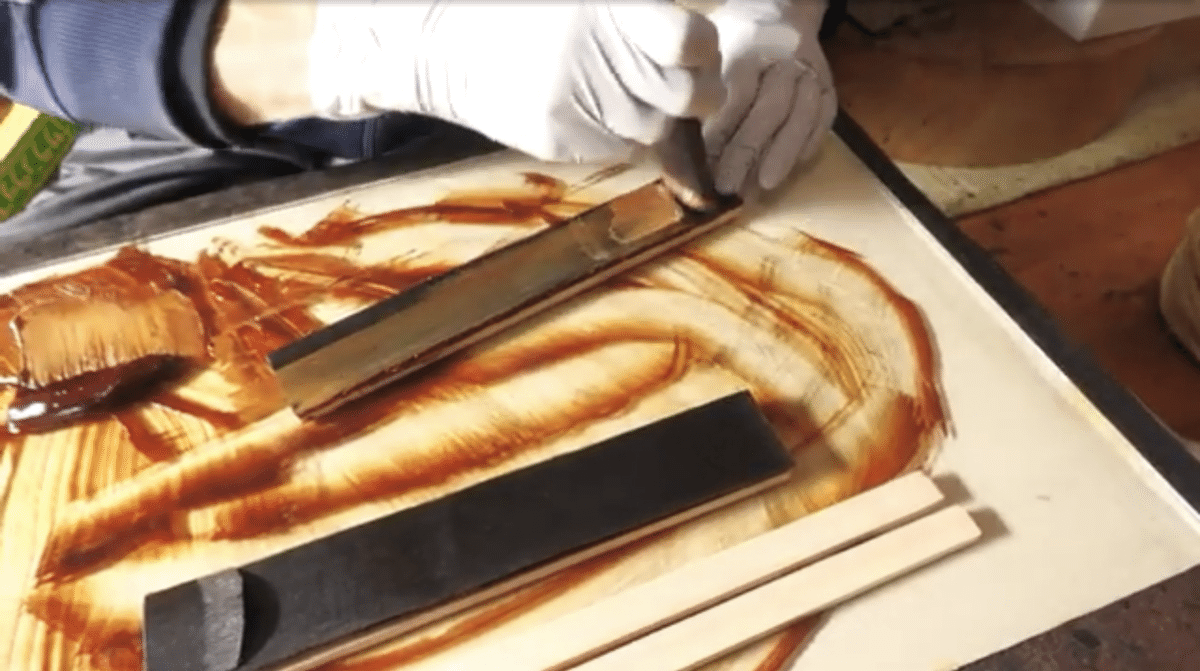

【毛固め】

白玉と生漆を混ぜた「ノリ漆」を大量につくり、混ぜ合わせていきます。

この時、水で希釈していきますが、この作業が難しいようで気を抜くとダメになってしまうそう。

うまく希釈できるようになるまで、数年かかるそうです。

様子を見ながらタイミングよく水を加えていかないと、分離してしまってうまく混ざり合いません。

水を加えるタイミングや量は気温や湿度で変わるため、何十回も失敗しながらコツをつかんでいく、難しく漆刷毛師にとって大切な工程です。

髪の毛にノリ漆をつけて櫛でとかしながら浸透させます。

そして、棒を使って余分なノリ漆を除きながら板状に形を整えていきます。内海さんは手際良く作業されていましたが、棒一本で均等な形に整えるのはまさに職人技です。

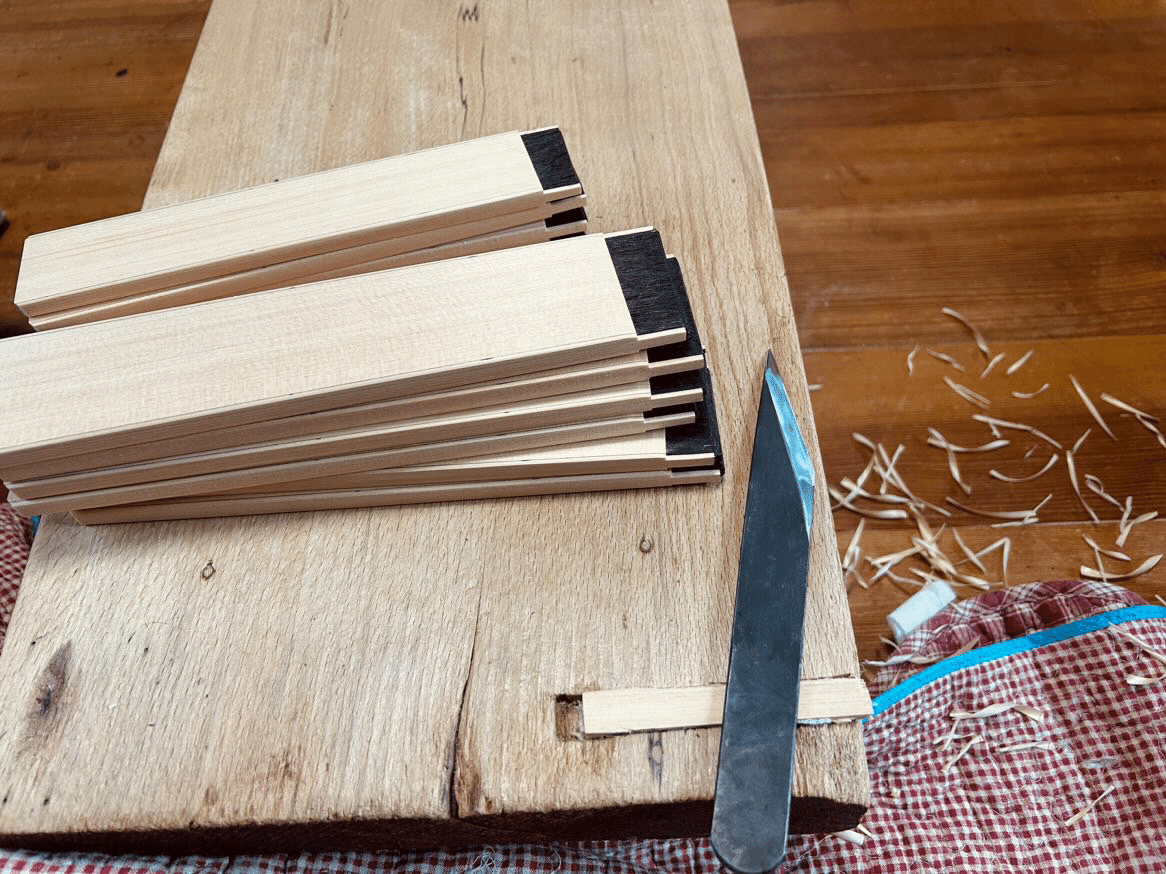

【ヒノキ板の削り出し】

柄も、内海さん自ら、一から削り出します。

柄に使う材料のヒノキは、目の詰まった真っ直ぐな木目の、"手割り"した材料に限られるそう。※神棚などに使われる材料です。

機械で製材した材料だとどの方向に割れるかわからないので、いい材をとるには手割りしたものでないといけません。

ちなみにこれをつくれる職人さんも、現在岐阜県に1人だけだそうです。

ナタで割り、毛引きやカンナといった大工道具で表面を整えていきます。

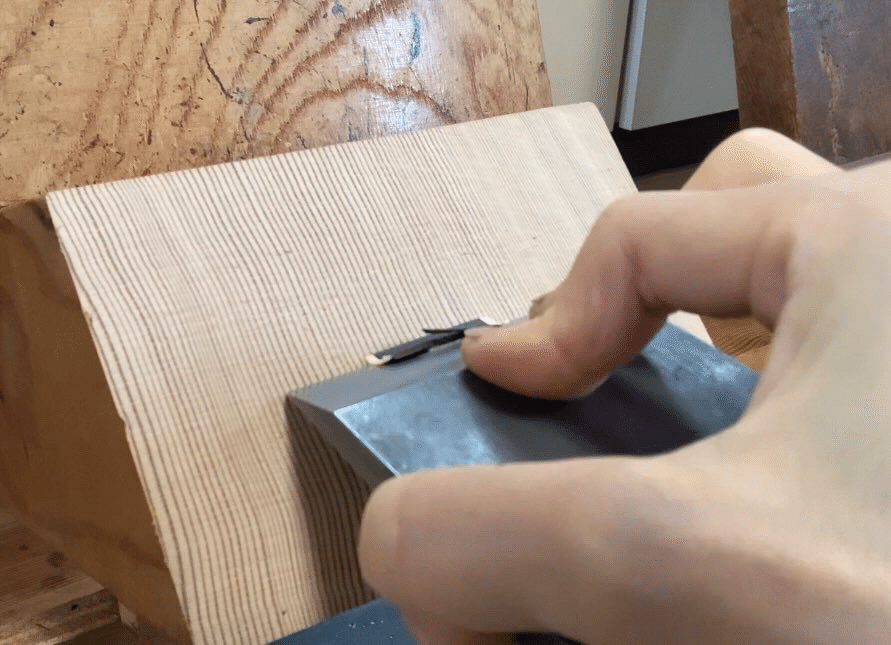

【毛板とヒノキを貼り合わせる】

糊漆で髪の毛とヒノキ板を貼り合わせていきます。四方から挟み込んで、麻縄を使って巻いていきます。数日乾燥。

その後、表面をカンナで整えていきます。

【削り出し】

判を押して完成です。

ざっと流れを説明しましたが、完成までにおよそ4、5ヶ月はかかります。

日本中の刷毛を作っておられる内海さんは注文の数も凄まじく、日々休む時間もないほどご多忙だそう。

漆刷毛師の苦悩

東京から会津に戻り刷毛づくりをスタートさせると、はじめは全くうまくいかなかったと言います。

原因はその土地の気候の違いにありました。

漆は「生きた塗料」といわれます。

気温や湿度が全く違う地域で、師匠に習った手順や分量で作ってもうまくいくわけがなく、

会津は会津の気候に適した作り方があるのだそう。

内海さんは諦めず、全て一からレシピを練り直したそうです。

「もしこの先、私のところに刷毛つくりを学びたいと言ってきてくれる人がいたら、"先人と同じことをすることが伝統工芸ではない"ということを伝えたい。

仕事を通して、自分なりにでも物事の本質を見極める、そんな機会にしてほしい。」

この日、1番私の心に残った言葉でした。

日本に数人しかいない職業だからこその苦悩もたくさんあった中で、日本の伝統を伝えていくことを担う内海さんにとっての「継承」

私も心から、この言葉に賛同します。

漆文化が広まるには、ユーザーの数が増えると共に、漆塗りの職人の数も増え、

それに加えて「道具を作る職人」も増えていくことが必要だと思います。

今後はこういった知られることの少ない職人さんにも、スポットライトがあたり、興味を持つ人が増えていくと嬉しく思います。

ヌーの群れのみなさん

実は漆刷毛は、購入したらすぐに使えるというものではなく、"削り出し"と"布着せ"という工程を経て、やっと使用することができます。

内海さんとご縁をいただいたちょうど同じ時期に、3人の方が漆刷毛を求めご連絡をくださいました。

この日は、刷毛の"叩き出し"と、刷毛を長く使うための"布着せ"という作業をレクチャーさせていただきました。

自宅でできる漆DIY「漆チャレンジ」という企画の中で、いろんなキャンプギアに漆を施し、いつも文化の布教活動をしてくださっています。

この作品を見ると「職人さんなのか!?」と目を疑いますが、実は銀行員さんや学校の先生、会社員さんと、皆さん職業はバラバラです。

いつも応援、本当にありがとうございます。

内海さんは以前、刷毛の削り出しの方法がお客様にうまく伝わっておらず、長い時間をかけ一生懸命作った刷毛が、見るも無惨な姿で修理として返ってきたことがあったそう。

それ以来、「刷毛の削り出しやメンテナンス方法も伝えたいことの一つ」だそうです。

今後もヌーとしても、希望があれば刷毛を削り出しや布着せなど、お伝えしていけたらと思っています。

"刷毛や狐"という屋号に込めた想い

日本の古くからの言い伝えで、100年道具をつかうと付喪神(つくもがみ)という神様が宿るとされています。

狐は古くから御利益をもたらす稲荷大明神の神の使いと言われています。

いつも職人さんに対し「大切に使ってくださる感謝の想い」から、内海さんの作る刷毛には狐の神が宿るようにと思ってのことだそうです。

狐のロゴには、内海さんの付喪神で道具を大切に使う心と感謝の想いが込められています。

器などの漆作品は"塗師"や"木地師"の作品となりますが、漆刷毛という道具は内海さんの作品です。

私は、その漆刷毛を使って塗られた器は、「漆刷毛師の携わった作品」だと言えるのではないかと思います。

漆の作品がたくさんの感動を与える裏には、漆刷毛師という縁の下で支えてくれている職人さんがおられるからこそ。

そして、その職人さんがいることで、漆文化が現代まで伝わってきたことを知っていただけると嬉しいです。

この話に共感いただけた方は、焚き火を囲みながら、家族や、周りのご友人に伝えてあげてください。

この発信が多くの人に届き、より漆文化が広まることを願っています。

多くの方が漆とつながり、感動のある豊かな人生になりますように。

漆刷毛制作処 刷毛や狐 / 内海志保

"これは漆を塗るための刷毛。なにでできていると思う?"

街中や家に漆器はあふれていても、それが何を使ってどうやってできているか考えたこともありませんでした。

"人の髪の毛だよ"

木と、樹液と米糊、そして、人の一部を組み合わせてできた、シンプルな道具"漆刷毛"

これで木のうつわに樹液が塗られ私たちが毎日使う漆器ができている…!

まるで狐につままれたような。でも、とても面白く神秘的にも感じたのが漆刷毛の第一印象。自然と人とモノの関係

忘れかけたとき、刷毛がピンと耳を立て、その記憶を語り出す…

あっ狐に化けた!

ウルシバケ

https://www.hakeyakitsune.com/

GNU urushi craft / 中川喜裕

GNU urushi craftは、「漆文化を広めよう」を合言葉に、様々な”漆の新たな可能性”を探り、5代目塗師中川喜裕が”ヌーの群れ”と共に、漆文化を広める挑戦を続けるプロジェクトであり、コミュニティーであり、アウトドアブランド。

漆と繋がる人をふやし、感動を分かち合います。