第25景 便器がアートになった日 - 現代アートの父 マルセル・デュシャンの軌跡@Misakiのアート万華鏡

あなたは「アートとは何か」と問われたら、どう答えるだろうか?

美しい絵画、魂を揺さぶる彫刻、そんなイメージが浮かぶかもしれない。でも、ある男性がその常識を完全に覆してしまった。その人物こそ「現代アートの父」と呼ばれるマルセル・デュシャン。今回は、彼が近現代アートに与えた革新的な影響について話してみたい。

■デュシャンって何者か?

フランス生まれのデュシャン(1887-1968)は、後にアメリカに帰化した芸術家だ。1910年代、彼は当時としては驚くべき決断をした。それは「絵画制作をやめる」という選択だった。

その代わりに彼が始めたのが、「レディ・メイド」と呼ばれる作品群。日用品をそのまま作品として展示するという、当時としては衝撃的な試みだった。

■ 代表作で見る革新性

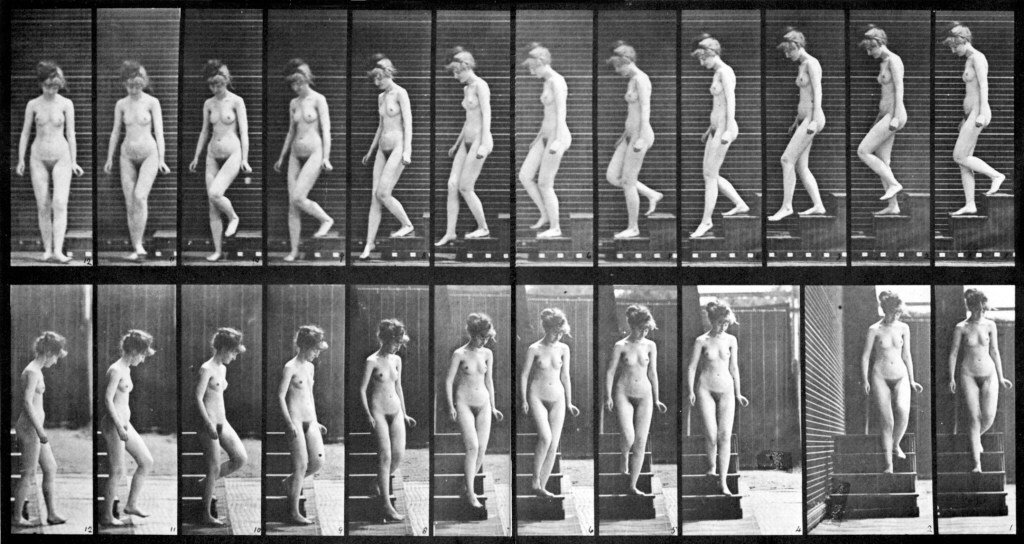

初期作品:《階段を降りる裸体No.2》

デュシャンの初期作品の中でも特に注目されるのが、この作品。彼は、当時流行していたパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックが創始したキュビズムの影響を受けつつ、動きや時間を絵画に表現しようとした。女性が階段を降りる様子を連続的に描くことで、視覚的に時間と動きを捉えたこの作品は、従来の絵画の枠を超えた挑戦だった。

この表現方法は、イギリスの写真家エドワード・マイブリッジの『Woman Walking Downstairs』から影響を受けている。この作品では、裸の女性が階段を降りる様子が、コマ送りのように表現されている。これにより、動きの軌跡が視覚的に捉えられ、時間経過が表現されている。

この作品は、従来の絵画にはなかった動きと時間の表現を取り入れたことで、当時の芸術界に大きな衝撃を与えた。

画像:Artpedia

レディ・メイド:《自転車の車輪》

レデイメイドとは元々は「既製品」という意味の言葉。デュシャンは大量生産された既製品をそのまま作品として展示した。

《自転車の車輪》はレディ・メイドの最初の作品。スツールの上に自転車の車輪を逆さまに乗せただけのシンプルな作品。偶然の産物から生まれた、この作品が現代アートの歴史を変えることになる。1913年にパリのスタジオにいるとき、なんとなく自転車の車輪を逆さまにして台に乗せて回して見ているときにこのアイデアを考えたという。

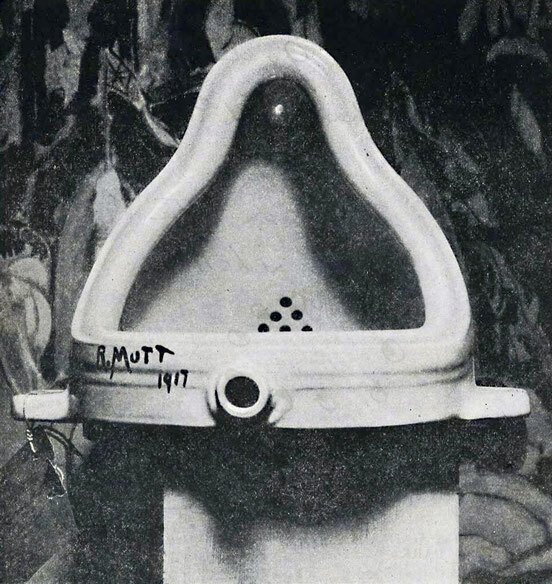

鑑賞者の思考に語りかける「観念としての芸術」:《泉》

最も物議を醸した作品の一つ。便器に「R.Mutt」と署名し、「アートは目で楽しむだけではなく、考えさせるものだ」というメッセージを強烈に投げかけた。既製品の便器を日常的な文脈から切り離し、芸術作品として提示することで、芸術の本質に関する根本的な問いを投げかけたのだ。

1917年、この作品を匿名で出品した際、展示を拒否されたデュシャンは、自分の作品であることは伏せたまま抗議文を提出し、委員長を辞任。この出来事は、芸術における既存の価値観への挑戦として、美術史に大きな影響を残すことになる。

画像:Artpedia

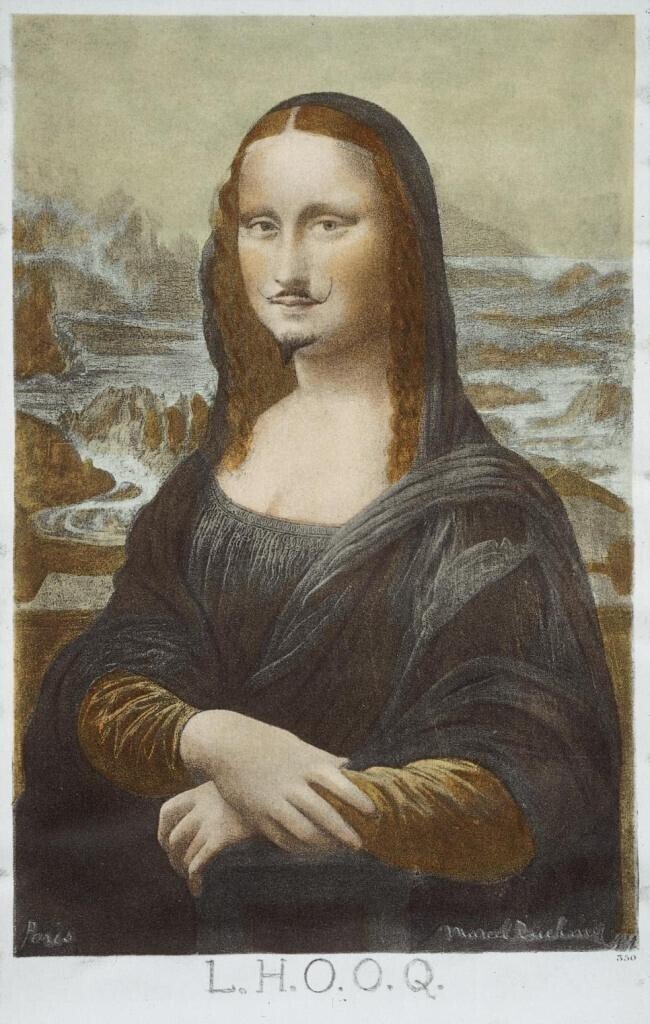

《L.H.O.O.Q》「エラショオオキュ」

「L.H.O.O.Q.」は、モナ・リザの複製画に髭を描き入れた作品だが、これは西洋の美術史や文化に対するパロディであり、レオナルド・ダ・ヴィンチの《モナリザ》の安物のポストカードに鉛筆で口髭と顎鬚を付け加えて《L.H.O.O.Q》というタイトルを付けたものである。題名をフランス語で発音すると「エラショオオキュ」になり、「彼女はお尻が熱い(俗語で「好きものの女だ」の意)」と聞こえるとのこと。

「男に変装した女ではない。ほんとうの男だよ。当時はきづかなかったが、モナリザが男であるというのはわたしの発見だ。」

この1919年という年は、ちょうどレオナルド・ダ・ヴィンチの没後400年に当たる年で、当時大変な人気を博していた。そうした時期にデュシャンは伝統、西洋文明、昔の巨匠の傑作数版に対する若い世代の反抗をうまく表現したものだと評価されている。しかし、デュシャン自身は、特にダ・ヴィンチを小馬鹿にするといったわけではなく、これはデュシャンの女装用の名前ローズ・セラヴィにつながる性別混同遊戯・ペルソナ作品の系統に属する作品となる。

マルセル・デュシャンが用いた変名、あるいは別人格の一つ。

この名前は、駄洒落になっており、フランス語の "Eros, c'est la vie"(「愛欲、それこそ人生」

あるいは「愛欲、仕方がない」)に音が似ている。

また、"Arroser la vie"(「人生に乾杯」)にも通じるとされる。

《L.H.O.O.Q》がきっかけとなり、デュシャンとレオナルド・ダ・ヴィンチのあいだに多くの密接なつながりが批評家たちに見いだされた。ふたりとも数学的な体系、光学現象、遠近法の理論、回転機構、偶然性に興味をいだき、また美術は視覚に限定されるべきではなく、レオナルドの言葉を引用するなら「精神の事柄」とデュシャンの「観念の芸術」という信念も共有していた。

レオナルド・ダ・ヴィンチの《モナリザ》の安物のポストカードに

鉛筆で口髭と顎鬚を付け加えて、《L.H.O.O.Q》というタイトルを付けたものである。

画像:Artpedia

■デュシャンが教えてくれたこと

デュシャンの最も大きな革新は、「アートは視覚的な楽しさだけでなく、思考を引き起こすものである」という考え方だった。彼は「創造」という言葉を拒み、「運動」が最も美しいものだと信じていた。細縞のバラ色のシャツ、ハバナ葉巻、チェスを好み、既存の美術界との関わりを意図的に避けた彼の生き方は、"網膜的な評判"にとらわれない、新しいアートの可能性を示していた。

松岡正剛は、このようなデュシャンの生き方を「一知半解」と表現し、彼の「勘の良さ」と「人間を見抜く力」が人生を救ったと述べている。この考え方は、アンディ・ウォーホルやジャン=ミシェル・バスキアといった後のアーティストたちに多大な影響を与え、現代アートの新たな道を切り開くこととなった。

■なぜ今、デュシャンなのか?

デュシャンの作品は、一見すると難解に感じるかもしれない。しかし、その本質は意外とシンプル。「既存の価値観に縛られるな」「自分の目で見て、自分の頭で考えろ」というメッセージだ。

SNSやAIが日常となった現代。情報があふれる中で、「本当に大切なものは何か」を考えさせてくれる彼の作品は、むしろ今こそ新鮮な衝撃を与えてくれるのではないだろうか。

デュシャンの遺産 - 現代アートへの影響

バンクシー、デジタルアート、NFT——これらはすべて、デュシャンが切り開いた「アートとは何か?」という問いの延長線上にある。彼が「物質としての芸術」から「観念としての芸術」へとシフトさせたことで、アートの本質は大きく変わった。

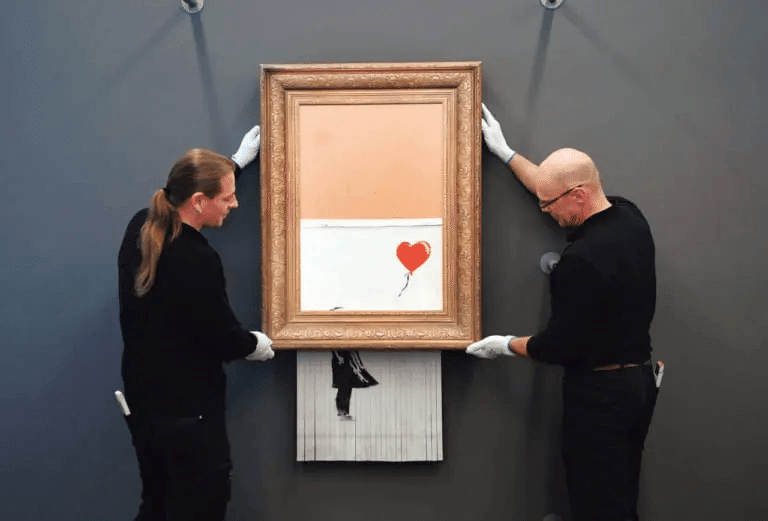

バンクシー:デュシャンの精神を継ぐ現代の挑発者

『Love Is In The Air』(2003年)に代表されるように、バンクシーは「街中の落書きをアートにする」という形で芸術の枠組みを再定義した。デュシャンが《泉》で便器をギャラリーに置いたように、バンクシーは場所と文脈を利用して「美術館の外でもアートは成立する」という考えを示している。 特に注目すべきは2018年の《ガール・ウィズ・バルーン》だろう。オークション直後に作品が自己破壊するという出来事は、まさにデュシャンの精神を継ぐ挑発的な芸術行為だった。「アートの価値とは何か?」「市場が決めるのか、作家が決めるのか?」という問いを突きつけた点で、デュシャンのレディ・メイド作品と強く共鳴している。

ロンドンのサザビーズ・オークションハウスにて《ガールズ・ウィズ・バルーン》が約1億5千万円で落札直後、細断される。

バンクシーはなぜ作品を断裁したのか。

それは、投機対象として金だけが積まれていく

オークション・ビジネスへの批判だといわれている。

「史上初めて、オークションの最中に生で制作された作品だ」とサザビーズが宣伝し、

落札者も落札金額を支払って購入。批判そのものがオークション・ビジネスに取り込まれ、

作品の市場価値を上げてしまった。

NFTアート:デジタル時代のレディ・メイド

デュシャンは、アートの価値や所有の概念に疑問を投げかけた。NFT(Non-Fungible Token)アートの登場は、まさにその問いを現代に蘇らせている。

「物理的に存在しなくても、デジタルデータに価値をつけることは可能か?」という議論は、デュシャンの「作品は物質ではなく、概念だ」という主張と驚くほど重なる。

「画像は誰でも見られるのに、なぜ所有権に価値が生まれるのか?」という問いは、「便器は誰でも見られるのに、美術館に置かれるとアートになるのか?」というデュシャンの投げかけた問題と本質的に同じなのかもしれない。

もしデュシャンが現代にいたら、彼はNFTアートを発表するだろうか? あるいは、AIを使ったアートを「レディ・メイド」として提示するかもしれない。彼の思想は、100年以上経った今もなお、アートの境界を揺るがし続けている。

いいなと思ったら応援しよう!