第19景 Empathy Galleryから世界へ:尚 雅南の挑戦@Misakiのアート万華鏡

I. 文化の架け橋を築く:尚 雅南の軌跡

1. 新しい風を吹き込む中国人起業家

代官山蔦屋書店プロジェクトに携わり、現在は原宿でコンテンポラリーギャラリーを含む3社を経営する尚 雅南(ショウ ガナン)氏。アートとビジネスを融合させ、新たな価値を創出する彼の取組みは、文化起業家の姿そのものだ。

長年培ってきた文化事業に関する深い知見と、中国出身ならではのグローバルな視点。この二つの強みを活かし、尚 雅南氏は日本人アーティストの世界進出を目標に掲げ、精力的に活動している。彼の率いるEmpathy Galleryは、単なるアートギャラリーにとどまらず、文化交流のハブとしての役割も担い、国内外のアーティストやコレクターを繋いでいる。

CCC増田宗昭会長の通訳や、増田会長の中国語書籍の出版を務めるなど、蔦屋書店という文化発信のプラットフォームの創出にも深く関わってきた尚雅南氏。その経験は、彼のアートに対する深い理解と、ビジネス感覚の鋭さを際立たせている。

尚雅南氏が情熱的に取り組むプロジェクトは、日本の文化を世界に発信し、グローバルな文化交流を深める上で、新たな章を切り拓く重要な役割を果たすことが期待されるものとして、国内外から関心を集めている。

今回のインタビューでは、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)で培った経験を基に、現代のカルチャーシーンで活躍する尚雅南氏の視点から、文化創造の意義や、これからのカルチャーシーンの在り方について掘り下げていく。

挑戦と学びに満ちた尚雅南氏のキャリア。2002年の日本留学から始まったその人生は、大企業への就職を目前に、予想外の道へと進むことになった。

2. 尚雅南氏の現在の活動とビジョン

原宿の原宿通りにあるEmpathy Galleryに足を踏み入れると、ただのギャラリーではないことがわかる。尚雅南氏が手がけるこの空間は、未来のアートが生まれる“交差点”だ。その中心に立つ彼は、現代アートの新たな地平を切り拓き、アーティストたちの可能性を信じ続けている。彼は、現在、原宿に現代アートを中心とした若手作家の作品を展示し、新たな才能の発掘に力を入れている。そしてその才能を世界に売り出している。

Empathy Galleryを構え、他二社も経営しながらの、さらなる試み。尚雅南氏は、SNSを活用したアート作品の拡散や、グローバル・パートナーとの連携など、従来のギャラリーの枠を超えた活動を通じて、現代のカルチャーシーンに新たな風を吹き込み、アートのあり方を革新している。

オープニングパーティにて 11月22日2024年

尚氏がアーティストの小山篤さんに質問している場面

大勢の人が集まった

右はキュレーターの川勝小遥さん

恣意の中にみる万物の叡智-を開催。総勢8名のアーティスト(能條雅由、中銀河 、足立 喜一朗、奥山太貴、後藤宙、伊丹裕、小山篤、淵上 直斗)を招致し、幻想的な空間を届ける。

自然現象や、数字や幾何学、この世を創造する法則などは、恣意の中にこそ、その正体をみることがある。この世の叡智を研ぎ澄まされた感性で捉え、まるで深海にゆっくりと身体が落ちていく様な、普遍的な美しさを作品にインストールする彼らの動機に迫る。また今回、特出すべき彼らに共通した点は、独自の技法を編み出し、その高いクオリティーで作品に説得力を持たせている所だ。これは、彼らが美術家として表現することを選択し、ソリッドに突き進む強い意志を感じさせる。

キュレーター:川勝小遥

展覧会名:Universe -恣意の中にみる万物の叡智-

会期:2024年11月23日(土)〜12月15日(日) 11:00~19:00 ※最終日は17:00まで

休廊日:月曜日

会場:Empathy Gallery

住所:東京都渋谷区神宮前3丁目21−21 A R I S T O原宿2階

電話:03-6812-9392

アクセス:明治神宮駅5番出口から徒歩5分、原宿駅竹下通口から徒歩15分

入場料:無料

主催:Empathy Gallery

銀箔とアルミ箔を用いて再構築された作品 Empathy Galleryにて

ドラマーとして国内外として活動するなか

パンクロックの影響を受けたLPジャケットデザインを彷彿させる作品を発表する

従来のシルクスクリーンでは表現できなかった深みを、

独自の多層シルクスクリーン技術で宇宙を再現

3. 学生時代と日本でのキャリアの始まり

「人生は学びの連続なんです」と尚雅南氏は目を輝かせながら語る。2002年、両親の教えを胸に日本にやってきた彼の人生は、予想外の出会いと挑戦に満ちていた。

「両親は常に、"人生は長いから、学びの時間を大切に"と教えてくれたんです。日本政府の国費奨学金で大学では IT を学び、その後大学院で金融と会計を学んだのも、両親の言葉を胸に刻んでいたからこそ」

そう語る尚雅南氏の目には、新たな可能性を追求し続ける若き起業家の情熱が宿っている。修士課程を終えて、将来の進路について悩んでいたところ、CCCの就職面談の話が尚氏に舞い込んできた。代官山蔦屋書店のプロジェクトが始まったばかりで、中国語ができる人材を探していたからだ。

最終面接で増田宗昭会長に『CCCの略、何か知っとる?』と聞かれた瞬間、尚氏は一瞬緊張したが、すぐに『カルチュア・コンビニエンス・クラブです!』と答えた。しかし、次の瞬間、増田会長は朗らかに笑いながらこう返した。『ちゃうねん。CCCはチャイナ、チャイナ、チャイナの略やねん』。緊張感が漂う面接の場で、増田会長のユーモアあふれる一言が場の空気を変えた。その瞬間、尚氏はこの企業での未来を信じた。大学院の友人たちから『なんでCCCなの?』と不思議がられることも多かった。しかし尚氏にとって、増田会長の言葉は決定的だった。

4. CCC 増田会長のエピソード

CCCでの勤務経験は、彼のキャリア形成において重要な転機となった。特に、会社運営を率いたカリスマ増田宗昭会長との接点が、彼に大きな影響を与えた。増田会長は、蔦屋書店を中国市場に進出させたいという強い意志を持っていた。この姿勢は、単にビジネスとしての可能性を見据えるだけでなく、異文化との連携や共存の重要性を示していたのではないか。

この考え方に触れる中で、彼自身も中国人として、中国市場や中国人顧客への理解を深める必要性を痛感するようになる。そして、この視点がCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)に勤める覚悟を固める大きな動機となった。蔦屋書店という空間が日本国内だけでなく国際的にも広がりを持つ可能性に満ちていることを理解し、彼は文化とビジネスの架け橋としての役割を果たすことを目指すようになる。

この経験は、後に独立して「Empathy Gallery」を立ち上げる上でも大きな財産となった。異なる文化を尊重し、その価値を繋ぎ合わせるという姿勢は、蔦屋書店での教訓がベースとなっている。CCCでの最初の中国人社員として、商圏調査をはじめとする現場仕事や、台湾、中国大陸での仕事を5年間経験した後、会長の通訳に抜擢された。会長の隣で働くうち、その姿に憧れ、自分も起業したいと考えるようになったそうだ。増田会長の傍らで通訳として、蔦屋書店の企画に携わることができたのは大きかったと今でも感じる。「2万人近くの社員がいる中で、増田会長に会ったこともない人も多い。CCCでは給料以上の価値を得たんです。僕にとって本当に貴重な経験でしたね」と当時を振り返る。

5. 蔦屋書店で学んだクリエイティブな発想力

蔦屋書店は、単なる書店ではなく、アートやカルチャーを人々の日常に取り入れる新しい生活提案の場だった。尚氏は増田会長の指導を受け、アートの価値をどう商品化するかを学んだ。この経験は後に、Empathy Galleryを設立し、文化とビジネスを結びつける独自のビジョンへと繋がった。

蔦屋書店をアート専門書店にするにあたって、それまでアートとは全く無縁だったので、銀座蔦屋書店をアート専門書店にすることを最初に反対したのは自分だったと尚氏は当時のCCC時代を苦笑いしながら振り返る。

「世界一、アートを身近に楽しめる場所」

家族づれでも楽しめそうな書店 「アートのある暮らし」

彫刻があるようなミュージアムライクな銀座蔦屋書店は、

アートと文化を融合させる先見性を示している

代官山蔦屋書店の建設時、多くのデザイン会社とやりとりをする中で、日本のデザイン力の素晴らしさを知ったという。一方、中国は高度成長期による建設ラッシュにもかかわらず、デザインの視点が抜けていることにも気づく。そんな経験を経て、尚氏は新たな一歩を踏み出す決意をする。

6. Empathy Gallery誕生への道のり

中国で日本のクリエイティブさの伸びしろを感じた尚氏は、CCCという大きな組織の中で得た経験を活かし、より自由に自身のビジョンを追求するため、2019年に独立を決意した。「中国人は起業する人が多いんですよ。僕の両親も自営業でしたから」とほほ笑む。

まずは、CCC時代に培ったスキルと経験を活かして、中国マーケットへの進出を目指した。クリエイティブな分野で勝負するため、優秀な日本人デザイナーを中国企業に紹介し、共同でプロジェクトを進めていった。2019年には、年間40〜50回もの中国出張をこなすなど、精力的に活動した。

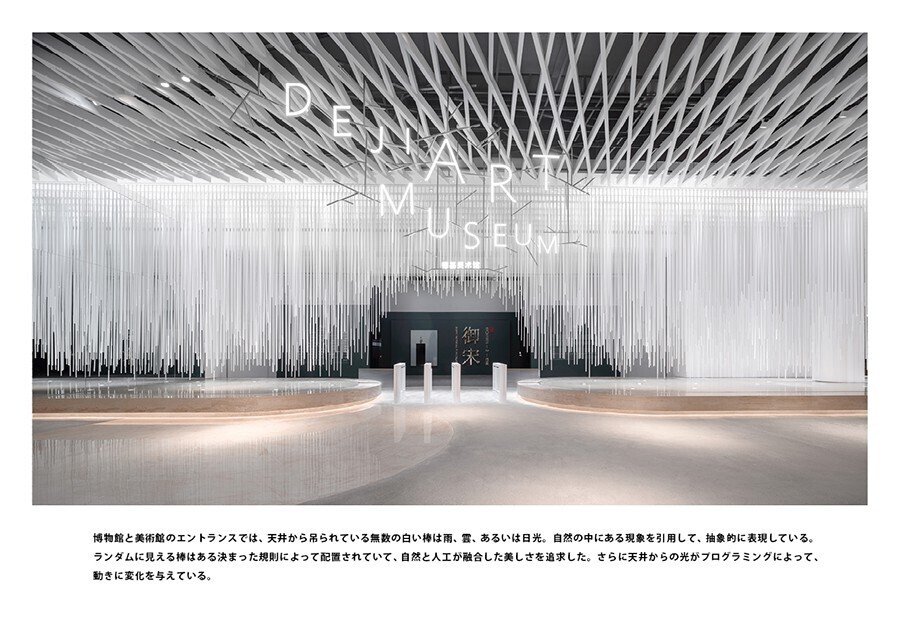

そして、独立して間もない2019年6月、大きな転機が訪れる。中国・南京の個人美術館DEJI Art Museumのリノベーションプロジェクトを任されたのだ。総額4億円のこの大規模プロジェクトは、尚氏のキャリアを大きく飛躍させることになる。

このプロジェクトのきっかけは、CCC退職後、日本でDEJI Art Museumのオーナーを代官山蔦屋書店を含め、日本の商業施設のアテンド業務を請け負ったことから始まった。そのご縁から、DEJI Art Museumのオーナーと出会い、独立したことを伝えたところ、思わぬ形でプロジェクトに携わることになった。

尚氏は、エージェントとして、日本の優れたデザイナーたちと中国のマーケットを繋ぐ架け橋となり、DEJI Art Museumのリノベーションプロジェクトを成功に導いた。これにより、日本のデザイナーたちが海外の大型プロジェクトで活躍できる新たな道を切り開いたのだ。コロナ禍という逆境下においても、リモートワークを最大限に活用し、新たなプロジェクトを次々と獲得。独立して間もないにもかかわらず、数々の実績を着実に積み重ねていくことができた。

「もっと早く起業していればよかった」と振り返る尚氏だが、その言葉の裏には、常に挑戦し続け、成長を続ける彼の姿が垣間見える。

大型インスタレーション「But Not Everything (Green Room)」と

「But Not Everything (Orange Room)」の特別展示が開催されている

DEJI ART MUSEUM HPより

ある日、DEJI Art Museumのオーナーから思わぬ提案を受けた。「改修したミュージアムはコンテンポラリーアートの機能を高めたいので、日本のアーティストの作品を探してほしい。有名な作家の作品ではなく、新人作家さんの作品を注目してほしい」と。

尚氏は、画廊を巡り、アーティストの作品を写真に収め、オーナーに提案書を送るという作業を繰り返した。有名なアーティストだけでなく、将来性のあるアーティストの発掘に力を入れたのだ。

特に印象的だったのは、銀座の画廊で見つけた塩沢かれんさんの作品。その作品をオーナーに見せたところ、即座に大量の購入を決断した。その後も、継続的に、DEJI Art Museumとして、塩沢かれんさんの作品をのべ40点以上を購入した。オーナーの迅速な判断力と、アートに対する鋭い感性に、尚氏は大きな衝撃を受けた。

この経験を通して、尚氏はアート収集の重要なポイントを学ぶ。それは、情報収集の重要性、そして何より、自分がその作品を好きかどうかという感覚の大切さ。将来、そのアーティストが成功するかどうかは誰にも分からないが、自分がその作品に心を動かされたという事実こそが、投資の判断材料になると気づいたのだ。

II. Empathy Galleryが描く未来

1. 日本人アーティストの世界進出というビジョン

Empathy Galleryから発信される未来のアートは、世界をつなぐ架け橋となるだろう。尚雅南氏の開拓精神は、新たな時代の文化を築くというビジョンのもと、今もなお深化し続けている。2023年、現代アートの新たな可能性を切り開くべく、ギャラリーを開いた。原宿のEmpathy Galleryで、尚雅南氏は新たなアーティストの才能を見出し、文化の新しい地平を描いている。

Empathy Galleryでは、国内のアーティストの作品を展示するだけでなく、SNSを活用したマーケティングや、海外の美術家とのコラボレーションを通じて、アーティストたちがグローバルな舞台で活躍できる環境を整えている。日本と中国――二つの文化をつなぎ、新しいカルチャーの形を創り上げる。尚雅南氏の取組は、その可能性を広げている。

2.「2:8の法則」とアート投資

尚氏は、アート投資について持論を展開する。「『あの絵を買って損した』なんて声も聞きますが、それは少し残念です。10人のアーティストがいたら、8人は成功しないというのが現実です。だから、作品を購入する際は、自分が本当に好きかどうかが大切なんです。」

「残りの2人は再販できる可能性があり、そこで売れない80%の投資を回収できるというシンプルな仕組みが、アート投資なのです。つまり、アーティストの継続性が重要なんです。」

バブル崩壊後、多くの画廊が倒産したこともあり、日本ではアート投資に対してネガティブなイメージを持つ人が多いと尚氏は指摘する。「海外ではアートは金融商品として扱われることが一般的ですが、日本ではまだその認識が低いですね。」

日本のコンテンポラリーアートは、その価値が十分に評価されていないと尚氏は考えている。「村上隆さんや奈良美智さんなど、世界で活躍する日本人アーティストもいます。彼らの成功から学ぶべき点はたくさんあります。例えば、村上隆さんはキャラクターをうまく活用して、ビジネスを成功させた。彼らのように、日本のアーティストももっと世界で活躍できるはずです。」

尚氏は、アート作品を観れば、海外に行ったアーティストかどうかわかる、と力説する。つまり、本物のアートに触れることで、人の感性や視野は広がるというのだ。

3. 日本の文化を再発見する、Empathy する

「中国人は海外に行かないと、外国の文化に触れることがむずかしい」と尚氏は言う。そのため、日本人がとてもうらやましいと感じるそうだ。「日本という国の良さは、たとえば中国のような海外の文化をミックスして、情報を編集する文化が素晴らしい。しかし、だんだんその力が弱まってきているのではないかと危惧している」と、尚氏は危機感を抱いている。

尚氏は「アートは理性ではなく、感性」と語る。アートとは全く無縁な世界で生きてきたが、蔦屋のプロジェクトに関わったことで、頭ではなく、感性でアートを理解するようになったそうだ。だからこそ、ギャラリーの名前を「Empathy Gallery」と名付けたのだ。

クリエイティブで勝負することを決意し、即実行に移した尚氏。起業し、大規模なプロジェクトを成功させ、コロナ禍という困難も乗り越えてきた。CCCで働いた時『「感謝」と「約束」を大事にすること』というモットーが、彼の原動力となっているのだろう。

尚氏は、今後、活躍の場を日本や中国だけでなく、シンガポールやタイにも広げていく予定だ。来年にはシンガポールで展示会を開催する予定で、新たな展開に向けて意欲を見せている。明るく前向きな尚氏の姿は、周囲の人々を惹きつけ、多くのアーティストを育成し、海外へと羽ばたかせている。「やるしかない!」という言葉に表れているように、尚氏の挑戦はこれからも続いていくだろう。

いいなと思ったら応援しよう!