【備忘録】豊田山に納骨する手順~天理教~

「地元の墓を継ぐ者がいない」

「どうせならおぢば(※1)に納骨したい」

(※1「おぢば」は奈良県天理市にある天理教の聖地)

「まだお骨のままでどうしようか迷っています…」

と他系統の末端信者さんから相談があったので調べてみました。

天理教的「死」=「でなおし」とは

死の捉え方は人それぞれだとは思うのですが、本題に入る前に天理教の死生観について私自身、少し復習してみようと思います。

天理教の教えでは一般的な「死んだ」を「出直(でなお)した」と言います。

なぜか?

それは人間の本体は『魂』で、体は魂が『古い着物を脱いで新しい着物に着替えるようなもの』と教えられているからです。

『魂』はまた新たな服=体を得て生まれ直す。

天理教における『死』とは終わりであり、新たな生への始まり。

『死』は『魂のリスタート』

だから【出直し】と言います。

(※仏教的「輪廻転生」に近い捉え方ということです)

豊田山への納骨手順

①天理教教庁にある「管財2課」にて願書を受け取る

(※詰所の方に取ってきてもらい送付してもらうこともできます)

②願書に教会系統の最上級教会(大教会など)と所属教会長、願出人(納骨を願う方)それぞれのの署名捺印をする

③祭主をどなたかに頼む(※祭主は教服着用。事情によっては他系統の祭主さんでも式は可能だが、所属系統の方に頼まれることをオススメします)

④事前に納骨日の予約を豊田山山舎(以下「山舎」Tel:0743-63-4060)にする

・予約できない日=本部祭典日(月次祭、御霊祭その他)

・納骨可能な時間帯=午前9時~午後15時の間

⑤当日、豊田山にて式を執り行い納骨する

(※納骨場所を「親族の隣にしたい!」というような要望には応えられないそうです)

納骨当日に必要な物

・お骨

・火葬証明書

・幣帛料5万円(2021年9月現在)

・納骨式で使うお供え物5~7台分(お酒、お魚、お水に加えて野菜や果物、お菓子など※載せる台の大きさは7~8寸=21~24cmほどとのこと)

・祭文(※管財2課または山舎に見本あり)

まとめ

一見『教えの上ではさほど重要視されない?』とも思えてしまう遺体や遺骨ですが、遺族としてはやはり想いの残るものです。

お墓や納骨堂などに納めることによって、故人の遺徳とその方から引き継がれてきた『教え』に想いを馳せることができる。

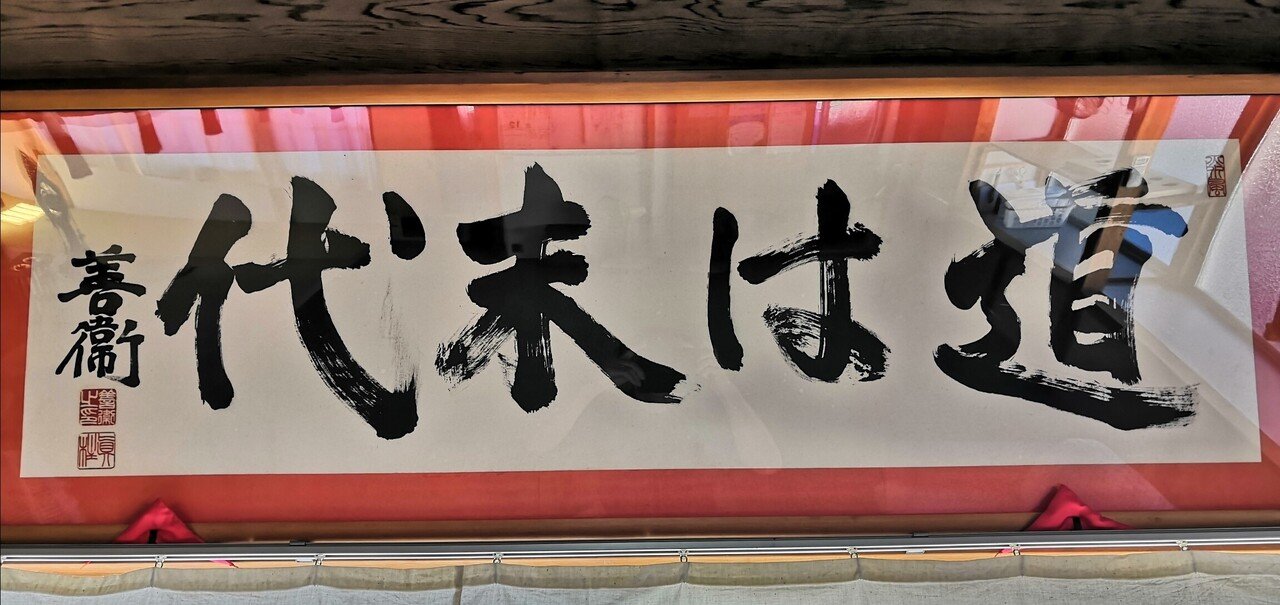

『道は末代』

と伝えられるように、

「先人先代の生きざまあっての私たちで子孫である」

「親が子へ、そして孫へ命のバトンを引き継いでくれたから今がある」

そう振り返る形あるものとして、『遺骨を納める』ということが今の自分の成人に繋がると、私は信じています。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!