【生成AI生まれ ミネオ君のデザイン・イラストお悩み相談室】デザインで何を伝えたいの? を整理する

こんにちは。技術評論社のデザイン・イラストnote編集部です。

2023年からnoteでいろいろな発信をしてきましたが、2024年の新企画として「デザイン・イラストお悩み相談室」をスタートします!

デザイン・イラストお悩み相談室を担当してくれるのは、Adobe Firefly生まれのミネオ君です。

やあ、ミネオです! この前、生まれたばかり。

誕生エピソードはこちらを読んでみてね。

お悩み相談室では、「デザインが苦手」「イラストをもっとうまく描きたい」「Photoshopを使いこなしたい」「やったことがないけれど動画編集にチャレンジしてみたい!」といった、デザインやイラスト、動画編集などにまつわるお悩みに対して、ミネオのなかのデータベースからお悩みを解決してくれそうな本をセレクトしていくよ!

さてさて、ちょうどトモコさんからのお悩み相談がきているので、見てみましょう。

こんにちは。ふだん、動画制作のディレクションや原稿作成、編集などをフリーランスで行っています。

いわゆる“クリエイティブ”な仕事をしているものの、実は大の苦手なのが、「見やすく(ちょっとかっこよく)見せる」こと。動画や原稿、プレゼンテーションのストーリーを作ったり、文章にしたりすることはできますが、それをビジュアルで表現しようとすると、なんだかダサく、わかりにくくなってしまいます。デザイナーさんが作ってくださった紙面やデザインのチェックもよく行いますが、なんとなく「かっこいい」「なんか違う」と感覚で判断しているのが現状です。つまり、必要な要素をレイアウトし、デザインすることが大の苦手、デザインの良さをちゃんと判断することがとても苦手なのです。

とはいえ、苦手だからといって逃げてばかりはいられません。何か私にあった本はありますか?

なるほどー。トモコさん、デザインがとにかく苦手なんですね。

デザインって「センスが必要」とか「私はデザイナーじゃないし」と苦手意識を持つ人が多いんです。でも実際には、センスよりも前に、デザインのポイントを押さえるだけで一気に洗練された印象にできるんですよ!

そんなトモコさんにぜひ読んでみてもらいたいのが、こちらのARENSKI著『知りたいレイアウトデザイン Second Edition』。レイアウトの基本が学べる1冊です。

ミネオ君、ありがとう! さっそく本を読んでチャレンジしてみます!

…数日後…

トモコさん、実際に本を読んで何かを制作してみてくれたみたい。感想を詳しく教えてくれました!

こんにちは。今回お悩みを相談したトモコです。

さっそく教えてもらった『知りたいレイアウトデザイン Second Edition』を読んでみました。よかったら感想を聞かせてね、とのことだったので、お恥ずかしながら実際に作ってみたBefore/Afterを紹介したいと思います。

デザインなんてできるわけはない、と最初から疑い気味の私。まずはこの本の紹介ページを開いてみました。

「グラフィックおよびウェブデザインに応用できるレイアウトデザインのルールと、デザインワークのちょい技やアイデアをあつかった」本書。レイアウトについてのすべての“知りたい!”に応える解説書とのことで、基本から応用まで身につきそうです。

対象も

ノンデザイナーで企業内のデザイン成果物を制作しなければならない方

レイアウト/デザインに興味のある方

ということで、ぴったりです。

ならば、ちょっと作ってみるかということで、ピラティス教室のフライヤー(チラシ)にチャレンジすることにしました。これは、私が昨年、趣味が高じてピラティスインストラクターの資格を取得したため、近々ピラティス教室を開きたいな…という野望からのチャレンジです。

まずは自己流でフライヤーを作ってみた

とはいえ、まずは自己流で作ってみようということで、試行錯誤しながらピラティス教室のフライヤーを作ってみました。

何か違う…。ダサい…。伝えたいことが全く伝わってない気がする…。これでは、最近急増しているピラティススタジオのなかから選んでもらえる気がまったくしない…。

やはり、レイアウトとはなんぞやということを学んでみなければ!

デザインで大切なのは2W1Hだった

さっそく、『知りたいレイアウトデザイン』を開いてみることにしました。章構成はこちらのとおり。

PART1 レイアウトの基本

PART2 レイアウトのルール

PART3 レイアウトのアイデア

PART1 レイアウトの基本の最初は「伝わるレイアウトとは」。テクニックを教えてくれるのかなと思いきや、

まず、誰に伝えたいのか、何を伝えたいのか。それを伝えるために、どのように材料をアレンジするのか、といった目的意識が先に必要です。

なるほど! まずは、目的意識! 伝えたいことが伝わっていない感じは、この工程を飛ばしてしまったからですね。いきなり手を動かしてはいけません。

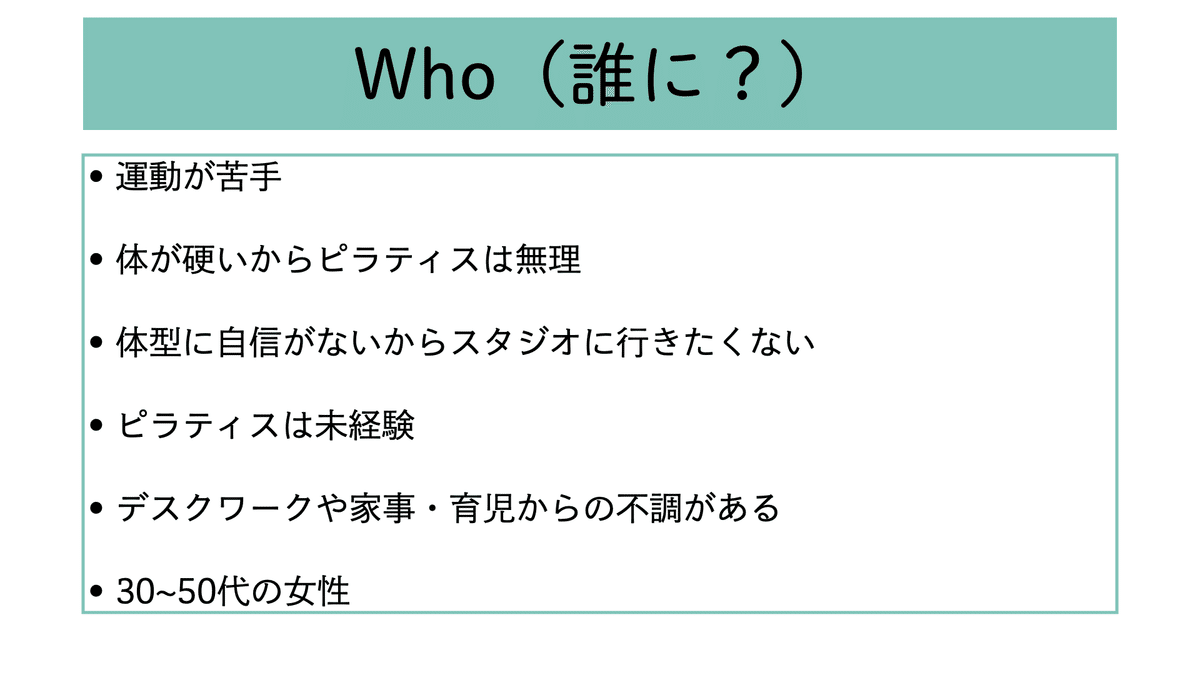

ということで、Who(誰に?)、What(何を?)、How(どうやって?)を考えてみることにします。

Who(誰に?):ターゲットはどんな人?

今、日本では空前のピラティスブーム。SNSでもピラティススタジオの広告が多く表示されます。そのイメージは、「すらっとした若い女性」「おしゃれ」「体が柔らかい」。そして、「ボディメイク」「インナーマッスルを鍛える」「姿勢がよくなる」などが効果として現れるといった広告を多く見かけます。

しかし、もともとピラティスはドイツのジョセフ・ピラティス氏(男性です)が考案したエクササイズです。第一次世界大戦中、捕虜となった彼が、

仲間の捕虜の体力と全般的な健康の回復を手助けするために産み出した身体調節法

『CONTROLOGY ピラティス・メソッドの原点』(万来舎)

が現在のピラティスの元となっています。また、寝たきりの患者のためにベッドを活用したエクササイズ器具を開発し、それが今のピラティス用マシンの原型となっています。

つまり、ピラティスはもともと体力や健康の回復を目的としたものであり、今、日本で広がっているイメージとは異なるのです。

私自身、運動は大嫌い、体も硬く、常にデスクワークと家事による肩こりに悩まされてきました。14年前に仕事関係で出会ったピラティスは「すらっとしていなくても、若くなくても、体が硬くてもできる」ものであり、「続けることで肩こりや腰痛といった不調が和らぐ。もし再発してもピラティスで調整できる」ということを実感してきました。

しかし、私がピラティスの話をすると、「体が硬いからピラティスはできないと思う」「興味はあるけれど体型が恥ずかしくて…」「運動が苦手だしピラティスもできない」「肩こりがあって肩が動かないからピラティスは無理」といった声が返ってきます。

その誤解を払拭し、少しでも快適な体をピラティスを通して体感してほしい。

そこで「Who」は、私や私の周りに多い年代・性別で、このような思いを抱えている人たちをターゲットとして考えることにしました。

What(何を?):伝えたいことは何?

ピラティスは、体幹の筋肉(いわゆるインナーマッスル)を強化し安定させることで、姿勢や体のバランスを改善し、ひいてはマインドや自信を向上させるものとされています。そのためのさまざまなエクササイズが存在しますが、最初からアクロバティックな派手なポーズをとることが目的ではありません。

時には動いているかどうかもわからないくらいの小さな動きや、簡単な動きが大きな効果をもたらしたりすることがあるのが、面白いところであり、運動が苦手でも体が硬くても取り組むことができる秘訣だと思います。それを各人の状況にあわせて提供するのが、個人のピラティスセッションです。

そこで、Whoに引き続き、よくあるイメージを払拭するために、「苦手意識がある人でも、ピラティスはできます!」をWhatとしたいと思います。

How(どうやって?):どう見せる?

Howは「どうやって見せるか」です。3ステップで考えると本に書いてあります。

Step.1 伝えたい内容の優先順位をつける

Step.2 ラフを描いてイメージを完成させる

Step.3 方向性をイメージする

Step.1 伝えたい内容の優先順位をつける

伝えたい内容は、やはりWhatで考えた「苦手意識がある人でも、ピラティスはできます!」の部分です。そのために…

かっこよくポーズが決まっている写真よりも、優しい雰囲気のイラストを使うのはどうだろう?

フライヤーなので、手にとって読んでもらえるよう、ポイントをわかりやすく文字でもまとめたい

苦手意識がある方でもアプローチしやすいよう、低価格でのお試し、1〜2名でのセッションの実施を提案

「体が硬くても、運動が苦手でも大丈夫!」という、苦手ポイント+大丈夫をキーワードに

美しさ、ボディメイクにフォーカスするよりも「姿勢改善」「身体を整える」アプローチに

必要な情報(ピラティスセッション開催人数、場所、担当者、連絡先)も忘れず入れる

ということで、まとめるとHowは以下になります。

Step.2 ラフを描いてイメージを完成させる

さっそくラフを描いてみました。苦手意識のある方のお悩みに答える形で、ピラティスをお勧めするポイントをまとめる形にしました。

Step.3 方向性をイメージする

苦手意識の強い方々にアプローチすること、30〜50代の女性をターゲットとすることを考えると、「優しい感じ」「包容力のある感じ」を表現したいと思いますが、その方法論はまだこの本のPart1には出てこないので、引き続き本を読み進めたいと思います。

トモコさん、Part.1を読んでやってみるだけで、だいぶん構成が変わってびっくり。どんなフライヤーに仕上がるのか、続きが楽しみです!

※今回紹介した本

第2回はこちら