俺は短い歌を詠う(2024年自薦短歌)

今年作った短歌の中から自薦、解説とその短歌を作った背景を。野暮とは思いつつ、解説してみましょう。

即興短歌、と言うコンセプトでその場で思いついた言葉を組み合わせて短歌を作ってメモしています。

これが、言葉の勉強になります。

そういうような短歌と言うものの可能性を歌った短歌です。

本来、短歌とは言葉をもて遊んで、こねくり回して、もう一度組み立てたものに過ぎません。けれども、それが人の心も捉える、素晴らしい仕組みですね。

毎回そうですが、いきなりこれと言う一首ができるわけではありません。

そんな瞬発力があれば、今頃歌人として幅を利かせていたでしょう。

そうではなく、最初に思いついたテーマをもとに、どの言葉を当てはめれば良いかを考え考え続けて、ようやく思いつくということがほとんどです。

だからこれも、最初がどんな歌だったのか、既に原型をとどめていません。

確か、ユニクロのダウン、だけあったような気がします。

それがいつの間にか渡り廊下を歩く先生の歌になっています。

さらに最初は、足音も凍りつくなり、と言うような締め方だったのに対し、寒空の下鼻歌を歌っていそうな先生の背中が見えたので、それに大きく変更しています。

すなわち、先生が寒空の下、渡り廊下をユニクロのダウンを着て歩いて、その時に鼻歌を歌った。夜空ノムコウ、だったら何か絵になるな。という。シンプルな思いつきです。

うまくまとまったな、と思ってます。

この短歌も、最初に比べるとかなり変わっています。

最初は確か、夜、本屋の明かりを受けて待っている人の歌だったと思います。

それがいつの間にか、真夏の昼間、強い日差しを受けて歩いている人の歌になりました。

最初のモチーフがあって、そこに文庫本で日差しを避けている人の映像を見た。

そこに組み合わせたものだったと思います。

こういうパターンもよくあって、最初のモチーフを思いついている状態で、何かの光景に出会うすると、その組み合わせの面白さが歌になる。

そういうふうにして短歌は生まれているんでしょうね。

この歌ができたとき、とても嬉しかったのを覚えています。

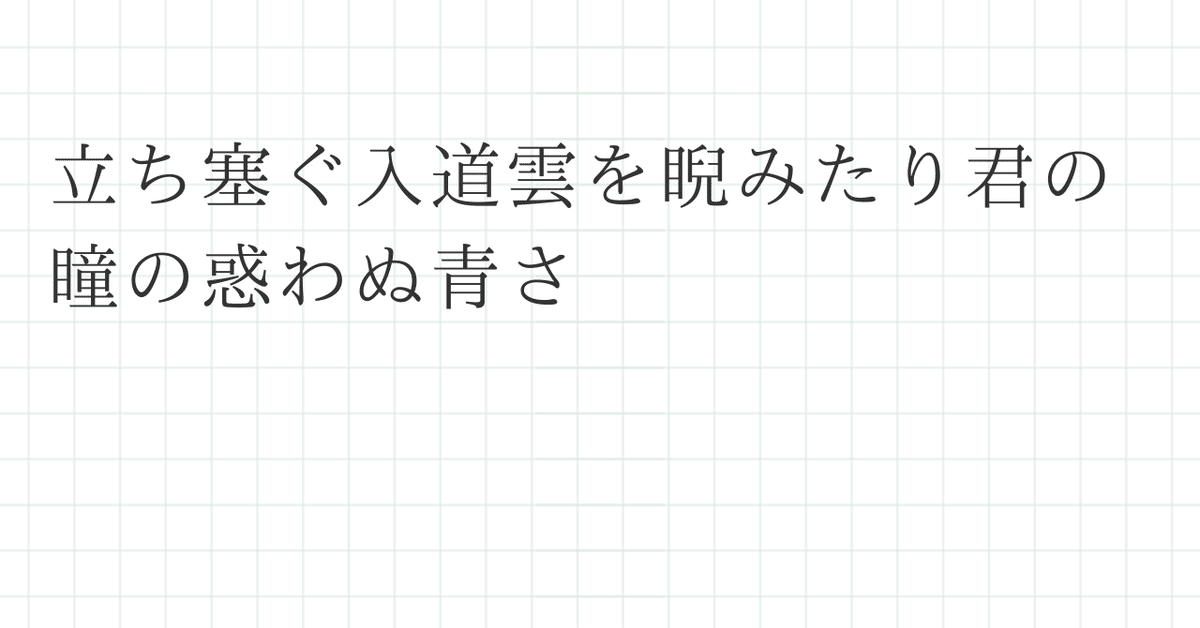

これも最初は、入道雲を睨む、と言うところだけあって、その前後は何もなかったように感じています。

どのような入道雲なのか、睨んでいる人は誰なのか、考えるたびに変わっていて、最終的にこの形に落ち着いたのはとても幸運だったと思います。

おそらく、話題になったあの小説の主人公(成瀬ですね)の姿をイメージして、最終的にまとめたように思います。

今年作った歌の中で、間違いなく1番好きな歌はこの歌です。

惑わぬ青さ、と終わるその後味の良さが気に入っています。

この短歌は、京都は歩いていて思いついた歌です。

実際に左京区田中東珈琲焙煎所があって、そこでコーヒー豆を買いました。

ちょうど雨が降っていたので、そのコーヒー場からバス停まで歩いた道のり、それも何かになるなと感じて、それを歌にしました。

これも最初はこの住所を全て出していたわけではありません。コーヒー焙煎所から徒歩5分と言うようなモチーフがあって、それに最初の住所を加えた形です。

ただし、これはあまり手を加えていないように思います。

手を加え、ようにもシンプルに住所を示していると言うことで、あまり加えない方がもぎたての言葉という感じがしていいですね。

短歌は1メッセージがいいんでしょう。

立ちこぎのまま夏至に向かって、と言う何か抽象的な言葉ですが、それもよしという感じがします。

最初は葉桜がなく、坂道途中の少年が立ちこぎのまま夏至に向かって、が出来上がって、最初に何を入れるかを悩んでいた気がします。結局夏至に向かう季節の象徴的なものということで葉桜にしております。

成功したのかどうか、微妙なところではありますが、またその未熟さも少年の魅力と相まって、まぁよしとしておきましょう。

以上です。半ば強制的に毎週短歌を作っていると、たまに、偶然、できのいいものができて嬉しいですね。

来年も作り続けましょう。

我々庶民の持つ最大限の武器は継続と信頼だ。