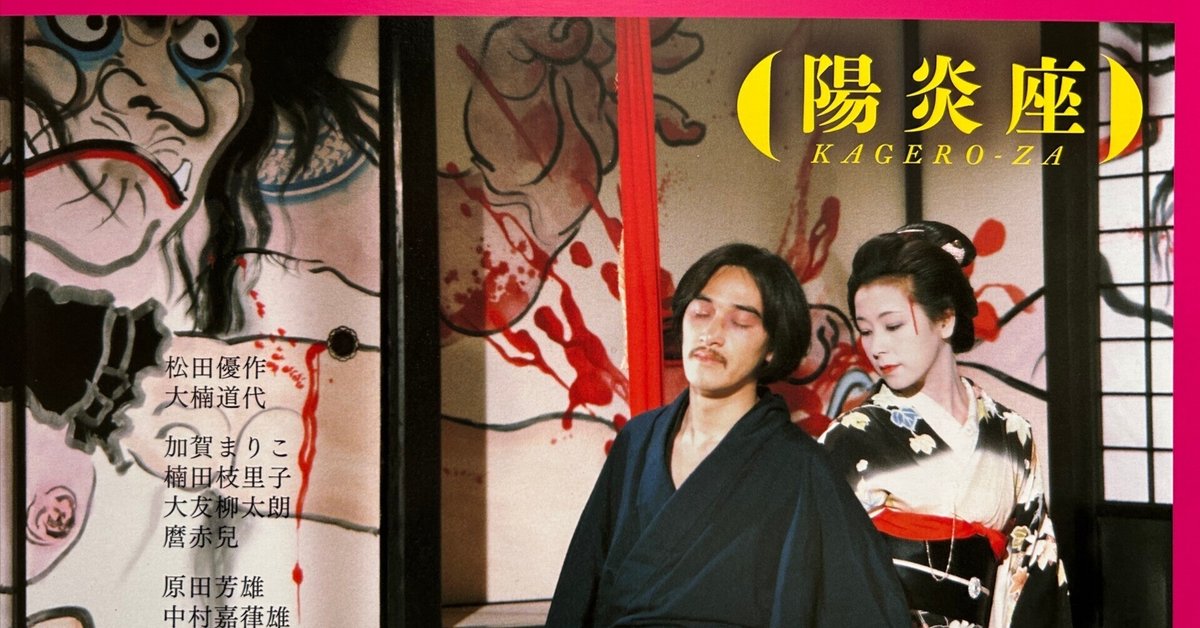

陽炎座(1981)SEIJUN RETURNS in 4K

陽炎座(1981、シネマ・プラセット、139分)

●原作:泉鏡花

●監督:鈴木清順

●出演:松田優作、大楠道代、中村嘉葎雄、楠田枝里子、原田芳雄、加賀まりこ、大友柳太朗、麿赤児

DVD(デラックス版)も持ってるくらい大好きな作品だけど、繰り返し観たことはなく、今回初見以来10数年ぶりに観た。(SEIJUN RETURNS in 4K)

TAISHO

1926

TOKYO

のクレジットから始まるタイトルバックは流れる水の映像。

「だしぬけに失礼でございますが」の台詞、なぜか自分の記憶では松崎春狐(松田優作)が言ったものだと勘違いしていたが、品子(大楠道代)の台詞であったと分かり、軽い衝撃を食らってからの鑑賞スタート。

のっけからまるで整合性のないカットと浮遊感のある構図に目眩がし、自分がどこにいるのかわからなくなるような感覚を抱く。

『殺しの烙印』とかでもあったような石段の上から話しかける品子と一段低いところにいる松崎のような、人物が正対しない平衡を失ったような構図…と思いきや突然向き合って静止している、というような場面が繰り返される。

水面に浮かぶ二人の顔を並べた画があったり、セックスシーンにいたっては奇妙な組体操のように抽象化されている。

そこでは二人が座る部屋の絨毯があるカットでは黒になったり、赤になったりと、もうでたらめ。やりたい放題。冴えわたってます。キマってます。

行為が終わったことを表現するように、お皿の上で線香花火をする松崎。その皿の水の中にさかさまに映る品子。

このように、死やあの世、幽霊と関連付けられたモチーフが何度も描かれる。

また、会話は続いているのに喋っている人物がフレームから消えて台詞だけが浮いているというようなシーンも多い。

松崎と品子がお堂の前で会話をするシーンも、松田優作の顔が梁?に重なって見えない。

『ツィゴイネルワイゼン』もそうだったのだが、画面サイズは4:3のスタンダードになっている。

シネスコのワイド画面でなく、スタンダードである意図は何があるんだろうか?

それから例えば、イネの葬儀のシーンで歩く主人を見送るように見つめていた品子が直後のカットでは主人の目の前に現れ、手ではねのけられるシーンとか、挙げていけば枚挙に暇がないが、過程の省略、ショットとショットの紙芝居的な繋ぎ、唐突なインサートなど「編集」も清順美学の重大な一要素であると再認識させてくれる。

清順監督の空白時代に同じ泉鏡花の『星女郎』も企画していたというように、鏡花には思い入れがあるのかもしれない。

僕もこの映画がきっかけで原作とされる泉鏡花の『陽炎座』、『春昼』、『春昼後刻』、『酸漿』などを始めちくま文庫の泉鏡花集成とか岩波文庫などで一時期鏡花に嵌って読んでいた時期がある。

泉鏡花の独特の文体…、擬古文調で非常な美意識を持つと同時に、主語の省略や句読点の使い方とか、読みにくいんだけど妙なリズム感だったり、一度じゃわからないけど二度目三度目読んでいくと段々なんとなく見えてくる、というのがあって、この映画でも泉鏡花の「文体」を鈴木清順流の「映像文体」へと昇華させようとしていたのではないかという感じがする。

泉鏡花原作では市川崑『日本橋』、寺山修司『草迷宮』などもとても魔力に満ちた素晴らしい映画であるが、この独特のリズム感は『陽炎座』にしかない要素だと言える。

赤い橋の上から始まるこの映画、川や、池など「水」がモチーフとして何度も登場する。

松崎が品子のもとへ往く場面も小舟で川を渡って、そして帳面に〇△□を書きながら夢のことを話す品子の元へ行くシーンでも松崎は川を歩いて渡る。

品子は老婆に髪を触れられた後に、松崎に髪に水をかけてもらい、心中の真似事をするために夜叉が池に浮かべられた樽の中に入り、ラストには舞台背景に描かれた「水」の幕を纏って再び樽の中へ入り、有名なほおずきを吐き出すショットへ。

芝居小屋が崩れるのを合図に、映画は異界へ突入。完全な無音になり劇場はまさに息を飲むような張りつめた静寂に包まれた。

いやいや、すでに異界への入り口は何度も顔を出していたしあの世とこの世、表と裏を行ったり来たりしていた。

ただ、そこからはもう現世へは戻らずに映画は終わる。路地の突き当り、列車の窓の外に無残絵がまるで外界との結界かのように張り巡らされる。

このラストシークエンスを、僕は陶然と、痺れるような感動を味わって眺めていた。

でも何度観たところで、結局のところ、この映画の感想としてはつまり「なんじゃこりゃ!」