みんなに心配されながら中国で4000km一人旅した(1-上海編)

「中国に行く」と言ったら、10人中10人に「えっ大丈夫…?」と心配された。

みんなが心配するのも無理はない。ここ数年、中国に関するニュースは暗いものばかりだ。たしかに、見ていて不安になる。

僕だってもし自分の子どもが「一人で中国に行く」とか言い出したら「えっ大丈夫…?」と言うだろう。

だがあえて断言する。中国は魅力で溢れていた。

一般に魅力的というと、きれいなもの、優れたもの、完璧なものがイメージされやすい。しかしそうでないものであったとしても、自分の心に何か忘れられない衝動を残していったのならば、それはまぎれもなく「魅力的」なのだ。

僕はまだ見ぬ世界への憧れをたずさえて旅に出た。旅の中で、憧れという名の期待は、現実世界への反応をより一層敏感にする。感動することもあったし、落胆することもあった。

けれど感動も落胆も、どちらも等しく心を打つ。全ての感情は対等だ。一秒ごとに飛び散る鮮やかな感情の声を一つ一つ集めて一冊の本にすること、それが旅という道である。

その道を今振り返ってみて、「中国は良い道だった」と僕は言い切れる。

僕を心配してくれた人へのせめてものお土産として、そして今スーツケースの中が心配で満ちてしまっている新たな旅人たちのために、僕が中国の旅で拾い集めてきたものたちをここに記しておこうと思う。

今回の旅について

旅のきっかけ

中国にはずっと行きたいと思っていた。子どもの頃に世界の鉄道についての本を読んで、それからずっと憧れを持ったまま大学生になった。

今僕がバイトをしているコンビニでは、多くの中国人留学生が働いている。仕事をする中で彼らと仲良くなり、中国が少しずつ身近な存在になっていった。

ところで彼らは毎年2月頃、春節(旧正月)前後に地元へと帰省する。そこで僕は思いついた。「同じ時期に僕が行けば、現地を案内してもらえるではないか!」と。

中国を旅する上での最大の不安、それは中国語が喋れないことであった。漢字はなんとなく読めるとしても、会話が通じないのはかなり不安だ。そこに日本語も中国語も喋れるサポーターがいてくれたらなんと心強いことか。

……いや近所のコンビニにおるやん!!!!ということで彼らに相談してみたところ、みんな快く歓迎してくれた。僕も彼らの故郷に行けるのは嬉しい。こうして2024年2〜3月、僕は長年の夢であった中国の旅を実行に移すことにした。

旅の行程

こちらが今回の旅のルートである。

春節の真っ最中は外国人旅行者の入り込む隙間がないので、連休後少し時間を空けて2月末から旅を始めた。

まず上海から入国し、蘇州、揚州、鄭州(ていしゅう)、重慶、広州と、知り合いの地元や行きたい街を巡りながら、列車移動のみで約4000kmの長旅をする。予定日数は18日間。以前やった「日本縦断」よりも距離が長い。

ちなみに、こう見えてもこれは「短縮版」ルートである。

もともとはさらに壮大な計画で、中国全土をいっぺんに回ろうとしていた。それを中国人先輩に話したら「3ヶ月かかるよ」と言われ、やむなく最低限の行き先に減らしたのがこれである。

こういった「中国のスケールのデカさ」には、結局最後まで振り回されることとなった。

【注意】

この旅行記に書かれている情報は2024年2・3月のものです。最新情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

中国の旅 1-上海編

中国式エスカレーターの乗り方

みなさんはエスカレーターに乗るとき、右か左どちらに立つだろうか。

僕は関西育ちなので右側に立つ派である。今は関東に住んでいるので大人しく左に立っている。一方、イギリスでは全国的に右立ちと定められている。

しかし実は両側に立った方が運搬効率がよく、安全でもあるため、近年は鉄道会社などがそれを推進しようとしている。駅でよく見かける「エスカレーターでは立ち止まろう」のポスターがまさにそれだ。

驚くことに、中国ではそれが既に実践されていた。

というよりは、結果的にそういう状態になっていると言った方が正しい。

中国の旅1日目。

上海浦東(プドン)国際空港に到着した僕は、入国審査を終え、駅への通路を歩いていた。その途中にある上りのエスカレーター。そこへ吸い込まれる人々の様子を見ていると、なんだか違和感を覚えた。

よく見ると、人々は左右決まった側に立つわけではなく、各々好きな側に隙間を詰めてグイグイ並んでいく。そのため真ん中付近に立つ人もおり、後ろから見ると後頭部は一直線にならずバラバラに並んでいる。

そして急ぐ人は、ギチギチに詰まった人の隙間を掻き分けながら駆け上がる。あと実際に並んでみると、明らかに日本より前後の距離感が近くてびっくりする。

適度な距離感を求めたがる日本人からすると違和感のあるこの光景も、中国人にとっては当たり前のようだった。こういう「我先に」とでも言わんばかりの光景は、すぐに他の場所でも見ることができた。

宿に向かう道中、地下鉄の車内にて。電車が駅に到着し、ドアが開いたときにそれは起こった。

ドアが開いた瞬間、電車に乗る人と降りる人が群同士になって真正面から激突し、押し合いよけ合いの大合戦があちこちで繰り広げられるのである。もはや「先に進んだ人が勝ち」状態。

昔から教わってきた「降りる人が先」というマナーは何だったのだろうか。ちなみにこの光景はどの地方、どの街に行っても同じだった。

こういうのをカルチャーショックというのだが、僕はこういうとき「日本に比べて〇〇だ」という捉え方はしないようにしている。逆に「この国に比べて日本は〇〇だ」と捉えるのである。

何事も日本を基準にすると、外国を自分たちよりも上とか下に見るような意識が発生する。それはもったいない。せっかく外国にいるのだから、その国の視点に立って日本を捉え直してみたい。

というわけで僕の感想はこうだ。

「日本人几帳面すぎやろ並ぶの大好きなんか…?」

自撮りしまくる中国人

中国2日目と3日目は上海を散策。上海に知り合いはいないので、いきなり僕一人で見知らぬ土地を歩き回ることになった。

一応日本にいるうちに多少の中国語は勉強してきた。

「你好(ニーハオ・こんにちは)」

「谢谢(シエシエ・ありがとう)」

「不好意思(ブーハオイース・すいません)」

「这个(ヂュエグエ・これ)」

「一个(イーグエ・一個)」

「我要(ウォーヤオ・ほしいです)」

「不要(ブーヤオ・いらないです)」

「好吃(ハオツー・おいしい)」+吗(マ・〜ですか?)

「我不是中国人,是日本人(ウォーブースーヂョングオレン、スーイーベンレン・中国人じゃないです、日本人です)」

「你叫什么名字?(ニージャオシェンメミンヅ・お名前は?)」

「我叫○○(ウォージャオ〇〇・私の名前は〇〇です)」

「好的(ハオダ・OK)」

この辺を組み合わせると割と大体の場面を切り抜けられる。これに加えて拼音(ピンイン・中国語の発音と表記法)を覚えておけば、ネットで正しい読み方を調べてスムーズに注文することもできるようになるのでおすすめ。

さて、僕は2日間で上海の名所をいろいろと巡った。

その中で印象深かったのは、やはり中国人の生態というか、中国人らしい仕草である。

外灘(ワイタン)・豫園(よえん)・豫園商城といった人気観光地を歩いていると、なんだかやたらと記念撮影をしている人が多いことに気づく。

しかもみんな単なるスマイルピースとかではなく、モデル風に気取ったポーズで空を見上げて遠い目をしたり、スマホスタンドを立てて映える景色をバックにツーショットを撮ったり、といったことを若者からご老人までこぞってやっている。

撮る側も精一杯腰を曲げてアングルを工夫したりと、記念撮影への熱量が日本とは段違いだ。

そうこうしてるうちに、僕も豫園で2回撮影係を頼まれた。見た目は中国人そのものな上に、あからさまに一眼レフをぶら下げていたからだろうか。

一人目の依頼主は若いお姉さん。前髪を左右に分けた黒髪ロングに、ベージュのロングコート。今時のファッションをしっかり押さえていた。

そんな彼女が僕にスマホを渡して、中国語でいろいろと指示を出してくる。何言ってるかわからんが、どうやら彼女が左から右へ歩くのでそれを追っかけて動画を録ってほしいようだ。

ここでピンときて「我走?(ウォーゾウ・僕が歩く?)」と言うと、「対対対!(ドゥイドゥイドゥイ・そうそうそう!)」と笑顔で返事が返ってきた。

というわけでいざ撮影。木漏れ日の中少し俯き、物憂げな笑顔でゆったりと歩く彼女。そしてやっぱり空を見上げ、最後にこちらを振り向いて投げキッスをした。人生で初めて投げキッスされた。

二人目の依頼主はパワフルなおばさん。声をかけられた瞬間にスマホを渡され、気づいたら撮影が始まっていた。

モデルさながらのすらっとした立ちポーズで斜め上の空を見上げて微笑むおばさん。「三,二,一(サン、アール、イー)!」とカウントダウンして数枚撮影した。

スマホを返したあとに満面の笑みでダーッと話しかけられたが、どうやら写真の出来を誉めてくれたみたいだ。そして風のように去っていった。

あまりに勢いがすごすぎて日本人だと言う暇もなかったし、たぶん向こうも気づいてない。

中国人の記念撮影へのモチベーションはどこから来ているのだろう。

社会的・文化的側面から分析すれば、中国人は自己肯定感の高い人が多く、また莫大な人口の中では美しく目立つことが必須であり、さらに社会的面子を強く求められる文化からみんな無意識に「映え」を実践するのだとか。

まあそういう難しい考え方もできるが、シンプルに記念写真が大好きな人が多い、という捉え方でも十分なのではないだろうか。

社会構造が違うから〜と線引きをするより、その方が身近で理解しやすい。

自分のことが大好きで、目立つために映え写真を追い求める気持ち自体は、日本人も大して変わらないじゃないか。

最後に、みんなが外灘のシティービューを背にして記念写真を撮りまくる中、一人だけカメラを上に向けて空を舞う鳥だけ撮り続けていた孤高のお兄さんがいたことも忘れずにいたい。

上海で行ってよかった場所

大人気の観光スポットではないけど、個人的にとても面白かった場所を2つ紹介する。

魯迅故居・魯迅墓

「纏足(てんそく)でコンパスみたいな脚のヤンおばさん」といえば、思い出す人もいるかもしれない。

ヤンおばさんとは、中国の文学者・魯迅(ろじん)の小説『故郷』に出てくる有名な登場人物である。休み時間にその独特な歩き方の真似をした人もいることだろう。

『故郷』は1975年から現在にいたるまで日本の全ての中学国語の教科書に採用されている小説で、世代を超えて知られた魯迅の代表作となっている。

魯迅は当時の荒んだ中国の状況を批判しつつ、行動を起こすことが希望になるのだというメッセージを込めてこの作品を書いた。それが50年以上も日本で読み継がれているというのはすごいことだ。

その作者魯迅であるが、晩年は上海に住んでいた。その家は現在小さな博物館となっている。「魯迅故居」は都心から外れた閑静な住宅街の中にあり、住民たちの生活空間の中にひっそりと佇んでいた。

ちょうど休館日だったかで中には入れなかったのだが、入り口にはちゃんと日本語の解説板が掲示されていて、外からでもここに住んでいた魯迅を想うことができた。

そこから少し歩いた場所には公園がある。その名も魯迅公園。そしてその一角には魯迅の眠るお墓がある。

公園は人々の話し声で賑やかなのに、木々に囲まれたこの空間だけは異様なほどに静まり返っていた。目立つ音は鳥のさえずりくらいしかない。

ここまで書いておいてなんだが、僕は別に魯迅のファンとかではない。作品は『故郷』しか読んだことないし、行きの飛行機で『阿Q正伝』を読もうとしたのに難解な文章と眠気に負けて5%ぐらいしか読めなかった。怒られそうだ。

しかし、わざわざ墓参りをする程度には『故郷』のことを覚えていた。それを墓参りの理由として認めてはくれないだろうか。

お墓の前で立ち止まった時間を今も覚えている。良かったとか面白かったとかではないが、魯迅墓は僕の心に静かな何かを残していった。

上海人民公園

上海の中心部に位置する大きな公園。高層ビルが林立する大都会の中、ここには爽やかな空気が流れる。自然豊かな都会のオアシスである。

ここを訪れるなら、おすすめの時間帯は早朝だ。

朝の公園には、なんとも中国らしい光景が広がっている。

中国名物、集団で踊るおばちゃん。朝日を浴びながら音楽を流し、それに合わせてみんなでゆっくり踊っている。

この光景は通称「広場舞」と呼ばれており、公園や歩道、駐車場だろうと「広場」があればどこでも踊る様子からその名が付けられた。

もともとは健康運動の一種だが、普及するにつれて中高年女性の重要なコミュニティとしても機能し始めた。ここでの会話を日課とすることで、心身ともに健康になる効果があると言われている。

またダンスには決まった振り付けも正解もなく、「誰でも」「いつでも」「どこでも」「自由に」始められる点が非常にウケているらしい。

そしてもう一つの中国名物といえば、中国武術である。

中国武術といっても、実に多様な流派がある。その数は数百にもなるそうだが、少林拳、太極拳などが有名どころだ。

現在ではもっぱら健康のために行われており、公園に行けば武術の練習風景はごく普通に見ることができる。

緑色のジャンパーを着たおじさんが、いかにも中国武術っぽい赤色の唐装を着たおじさんに型を教えてもらっていた。

あとで調べてみると、彼らがやっていたのは八極拳という流派らしい。至近距離での格闘を想定した武術で、中国武術の中でもトップレベルの威力を持つとされている。

日本にも空手や柔道はあるが、公園でやる人はなかなかいない。しかし中国では武術といえば公園でやるのが普通。そういうものが当たり前に生活に溶け込んでいるのも面白い。

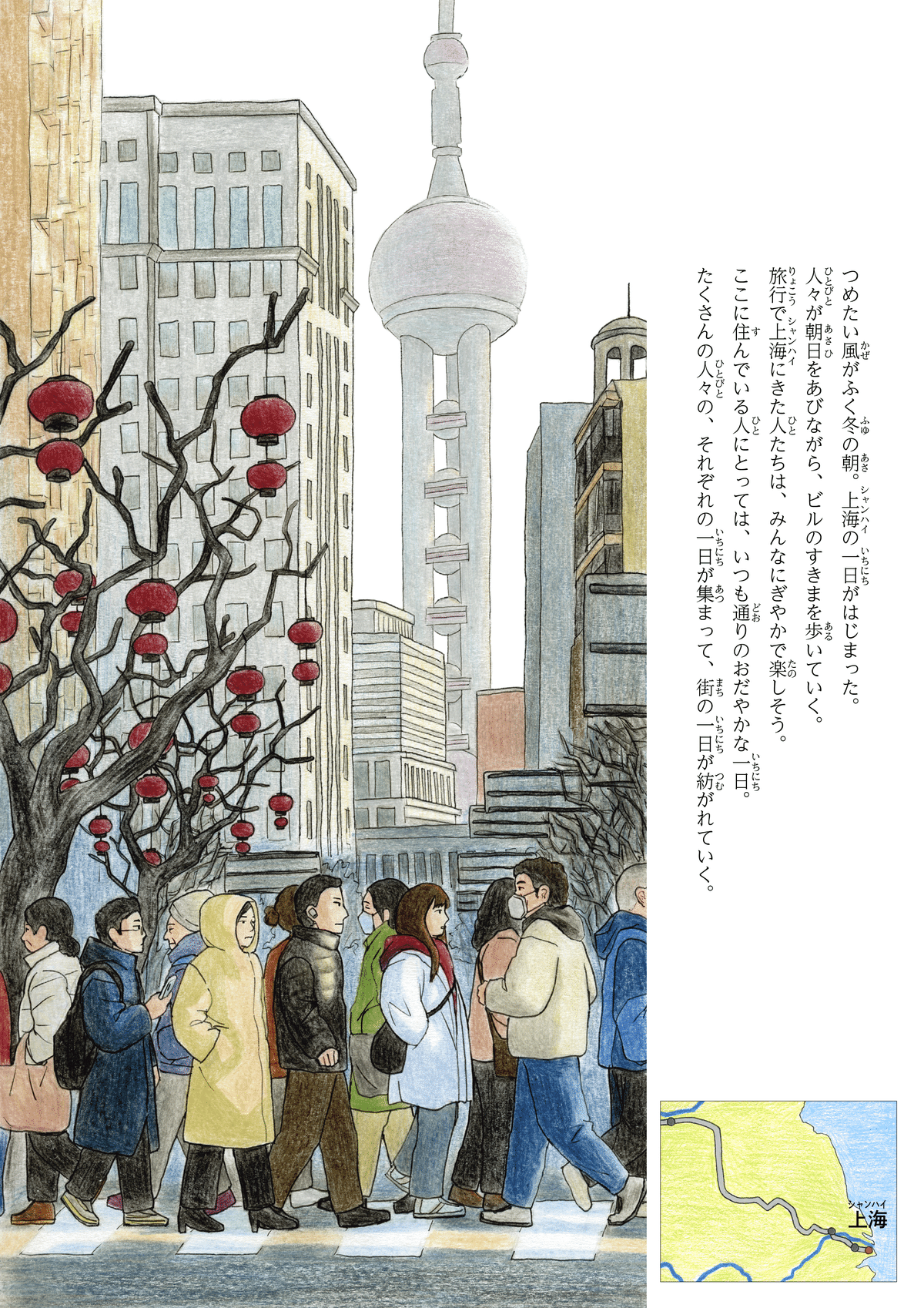

【絵本『中国の旅』を描きました!】

大学の卒業制作として、オリジナル絵本『中国の旅』を制作しました。

2025年2月18日(火)〜2月24日(月)まで、茨城県つくば美術館にて開催の「筑波大学 芸術専門学群卒業制作展 」に作品を展示します。(入場無料)

文章の旅行記や写真とはまた一味違った視点で、中国の街と人巡りを楽しめる絵本になっております。

日本語版・中国語版・原画・解説などを展示予定です。

中国の旅をさらに深く楽しみたい方、ぜひ会場へ見に来てください!

【『中国の旅』予約受付中!】

家でじっくり読みたい方、遠くて会場まで行けない方向けに、

ただいまBOOTH (通販)にて、絵本『中国の旅』の予約受付中です!

こちらは受注販売となります。

予約締め切りは2月26日(水)。

今すぐチェック!!

次回 蘇州編・上

次回は「獅子林」「拙政園」など、江蘇省・蘇州市の名所を巡ります。

お楽しみに。

↓筑波大学卒業制作展 公式ウェブサイト