【孤読、すなわち孤高の読書】アルチュール・ランボー『地獄の季節』

魂の深淵を旅した者が手掛けた破壊と再生の象徴詩。

[数奇な生涯]

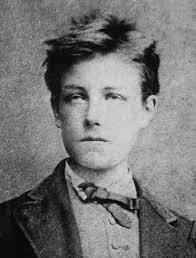

魅惑的な作品を残し、突如として“転職”をしてこの世に去った詩人アルチュール・ランボー。

当時のフランス詩壇に一閃の雷光を放ち、時代の闇に突き刺さったのは言うまでもない。

まだ詩というものに馴染の薄かった私にすら、その名、その詩は、時に勇ましく、突起に魅惑的に差し迫り、今以て私はその詩集を手に取るほどだ。

彼の人生は、まるで深い暗闇に燃え盛る火のように短く、そして激烈であった。

詩の世界での彼の活動はわずか十数年のうちに完結し、その後は完全に文学から姿を消すが、その影響力は衰えることなく後世の詩人たちを震えさせ続けた。

ランボーは1854年、フランスのシャルルヴィルで生を受けた。

若き日からその知性は並外れており、厳格な母のもとで、学問と規律の中で育てられたが、早くもその心には反逆の火花が散り始めていた。

彼は決して平凡な少年ではなかった。

むしろ、彼の心の中には自由という名の嵐が渦巻いていた。

16歳の頃には彼の詩はすでに成熟し、その眼差しは既存の秩序に挑戦し、従来の詩的形式を打ち砕こうとする意志に満ちていた。

「見者」としての役割を自らに課し、言葉の限界を超えようとした彼の精神は、他の追随を許さなかった。

「酔いどれ船」に見られるように、彼は言葉の洪水の中で漂い、彼の詩はただの表現を超えて幻想的な世界を作り出していった。

だが、彼の短い詩的生涯の中で最も劇的だったのは、ポール・ヴェルレーヌとの出会いであった。

二人の関係は、激しい情熱と衝突の中で精神と肉体の限界を試すものであった。

その狂おしい関係が崩壊した後、ランボーは「地獄の季節」において、自らの内面を暴き出すような詩的告白を行った。

そこで彼は、芸術と人生の両方における破滅的な側面をさらけ出し、その詩が時代を超えた反響を呼ぶこととなった。

だが、詩人としての使命を終えたランボーは、突然その世界を背にし、完全に文学から退場する。

若干19歳で詩人としての活動を放棄し、代わりに冒険と金銭を追求する人生へと舵を切った。

彼はヨーロッパを彷徨い、最終的にはアフリカの荒野で商人となり、その姿は詩的理想とは裏腹に、現実の冷徹な世界に埋没していった。

フランスに帰国後、彼は膝の疾患に悩まされ、手術を受けるが、その運命は非情にも残酷であった。

彼の死は、1891年、わずか37年の生涯であった。

彼の死に際して、周囲はその天才の終焉に何とも言えぬ寂寥感を覚えたが、その後も彼の詩は生き続け、数多くの文学者たちに衝撃を与えた。

ランボーの詩――それは単なる言葉の芸術ではなかった。

彼の詩は、まるで命そのもののように、燃え上がり、消え、再生する。

彼の「破壊と創造」の美学は、ただの若き天才の放浪ではなく、全てを乗り越える力強い叫びであり、存在の矛盾とそれに対する挑戦であった。

[読後の印象]

アルチュール・ランボーの詩集『地獄の季節』は、19世紀末のフランス文学に燦然と輝く傑作である。

その散文詩は、既存の形式や秩序を意図的に破壊しながらも、異常なまでに精緻な構築美を備え、読む者に一種の陶酔と戦慄をもたらす。

ランボーはここに、人間存在の奥底に潜む矛盾と苦悩を、あたかも解剖刀で切り裂くかのように描き出した。

この作品は、詩という芸術が到達し得る究極の実験であり、同時に若き詩人の魂の燃焼をそのまま記録した血まみれの文章の断片である。

自らを「見者」と定義したランボーは、常人が容易に到達し得ない意識の深淵を覗き込むことで、伝統的な美や倫理を超越した新たな言葉の世界を切り拓いた。

その結果として生まれたのが、この『地獄の季節』であり、そこには彼自身の内面が赤裸々に投影されている。

小林秀雄の名訳に依拠したランボーの文体は、その若さゆえの過剰さを内包しながらも、鋭利かつ詩的な比喩に満ち、象徴主義の先駆たる役割を果たしている。

彼の筆によって綴られる言葉は、まるで炎を纏ったような熱を帯び、同時に氷のごとき冷厳さを持つ。

この詩集のテーマは一貫して「自己の地獄を通過することで再生に至る」というものであり、それは彼自身の生涯と密接に絡み合っている。

とりわけ注目すべきは、彼が現実の泥濘の中で掴み取った生の真実を、美という形で昇華している点である。

ランボーの言葉は、自己破壊と再生を通じて初めて真理に到達し得るという思想を内包し、それを読む者に深い感銘と問いを投げかける。

彼が19歳で詩作を完全に放棄したという事実は、この作品をさらに神秘的なものにしている。

『地獄の季節』は、ランボーという稀代の天才が詩人として最後に刻みつけた自己の証明である。

それは、単なる文学の枠を超えた存在の探求であり、燃え尽きることを恐れぬ魂の絶叫である。

この詩集を通じて、ランボーは人間の可能性と限界を同時に示し、詩が持つ破壊と創造の力を永遠に証明したのだ。

[フランス文学への影響]

アルチュール・ランボーは、その短い活動期間ながらも19世紀フランス文学の中に異端の輝きを放つ存在であった。

しかし、あまりにも疾風の生涯ゆえに、同時代の文学者たちとの交わりは限られたものであった。

にもかかわらず、彼の詩的挑戦と思想は、一部の文学者たちに深い感銘を与え、あるいは衝撃をもって迎えられた。

その関係を以下に述べよう。

ポール・ヴェルレーヌとの邂逅

ランボーにとって最も知られる関係は、象徴主義の詩人ポール・ヴェルレーヌとの間に築かれた複雑な関係性である。

16歳のランボーが自作の詩をヴェルレーヌに送り、その天才性に驚嘆したヴェルレーヌは彼を自らの家庭に招き入れた。

この出会いがやがて2人を激しい愛情の渦へと巻き込み、破滅的な同棲生活が始まる。

2人の関係は詩的なインスピレーションをもたらす一方で、破壊的な暴力と混沌を伴った。

特に1873年、ベルギーとロンドンを彷徨する中での口論は、ヴェルレーヌがランボーを拳銃で撃つという悲劇的事件を生むに至る。

この事件後、2人の関係は崩壊したが、この時期にランボーが執筆した『地獄の季節』は、彼の精神的遍歴を刻む詩的記録として知られる。

後年、ヴェルレーヌは『呪われた詩人』においてランボーを取り上げ、その名声を後押しした。

シャルル・ボードレールの影響

ランボーが直接シャルル・ボードレールと会った記録はない。

しかし、『悪の華』に描かれる退廃的な美や象徴的表現、さらには都市という舞台を背景に人間の二面性を描く手法は、ランボーの詩に明確な影響を与えている。

特にボードレールが提唱した「見者としての詩人」という理念は、ランボー自身が「見者の手紙」で表明した詩論と深く共鳴するものである。

ランボーの詩的挑戦は、ボードレールの思想をさらに突き詰めた極北の表現といえるだろう。

その他の象徴主義詩人たちとの間柄

ランボーはの先駆者であったが、彼が詩作を放棄した20歳以降、この運動はフランス文学の中心潮流へと成長した。

ステファヌ・マラルメやポール・クローデルといった詩人たちは、ランボーの象徴的イメージや詩的実験から多大な影響を受けている。

しかし、ランボー自身は彼らと交わることなく、孤独な高みに立ち続けた。

その詩が後世の象徴主義にとって一種の灯台であったことは疑いようがない。

後世への影響

ランボーの詩は、生前にはほとんど評価されなかった。

しかし、20世紀に入るとシュルレアリスムの詩人アンドレ・ブルトンやモダニズム文学の作家たちにより、その価値が再発見される。

彼らはランボーを「詩的革命」の象徴と称賛し、その遺産を受け継いだ。

ランボーはボードレールやヴェルレーヌと並び、フランス文学の不朽の巨匠として位置づけられるに至った。

ランボーの存在は、彼の詩と同様に、破壊と創造を一体とする矛盾そのものであった。

同時代の文学者との衝突と孤立を経て、彼の詩は新たな地平を切り拓き、不滅の光を放ち続けている。

ランボーという存在は、文学とは魂を賭けた冒険であることを我々に教えるのである。

[日本文学への影響]

アルチュール・ランボーの詩と思想が日本文学に刻んだ痕跡は、決して薄いものではない。

それは20世紀の幕開けとともに訪れた、象徴主義、モダニズム、さらには前衛という劇的な運動の波間で鮮烈に輝くものであった。

ここでは、その影響を追い、彼の精神がどのようにして日本文学の水脈を豊かにしたかを探ってみたい。

象徴主義と耽美派への洗礼

ランボーの詩がもたらした視覚的イメージの饗宴、それは象徴主義の旗手たちを介して日本へと流入した。

明治から大正期、永井荷風や三木露風といった作家たちが、その詩的世界を貪るように受容し、やがて自らの文筆に織り込んでいった。

とりわけ、退廃の甘美と官能の極みを追求した谷崎潤一郎の初期作品には、ランボーの精神が色濃く反映されている。

既存の価値観をあざ笑い美に殉じるその姿勢には、ランボー的反逆の影が垣間見える。

詩人たちへの直接的影響

日本近代詩の巨星である萩原朔太郎がランボーを敬愛したことは周知の事実である。

彼の『月に吠える』や『青猫』に漂う異形の感覚世界は、ランボーが提唱した「見者」としての詩人像を日本的に再解釈したものである。

朔太郎は、言葉を単なる意味の器ではなく、感覚そのものを運ぶ魔法の道具として扱った。

そして、その詩的革命は、戦後の詩人たち、例えば吉増剛造にも脈打った。

彼らはランボーの詩を手がかりに、日本語という限界の中で言葉そのものの可能性を探り続けた。

モダニズム文学への波及

ランボーが詩の形式を破壊し、未知の地平を切り開いた姿は、日本のモダニズム文学においても鮮烈な影響を及ぼした。

横光利一や川端康成といった新感覚派の作家たちは、ランボーの詩に触発され、日本文学の伝統を脱構築する試みに挑んだ。

彼らの描く世界は、ランボーの詩が持つ刹那的で鮮烈なヴィジョンを、和の文脈に置き換えたものである。

反逆の精神と前衛文学

寺山修司の戯曲や詩にみられるランボー的な反逆の精神、それは単なる影響を超えた共鳴である。

16歳のランボーが詩壇に現れ、詩そのものを破壊し尽くしたように、寺山もまた既存の文学や演劇の枠組みを嘲笑し、破壊的創造を試みた。

彼らの言葉は、伝統を打ち砕く鋭利な刃となり、表現そのものを革新する原動力となった。

[小林秀雄の心酔]

小林秀雄が『地獄の季節』から受けた影響は、彼の批評精神の核心に深く刻み込まれている。

ランボーの詩がただ感性の発露にとどまらず、人間存在の根底を抉り出す行為であったように、小林もまた文学批評を単なる言葉遊びではなく、作家の魂と対峙する場と見做したのである。

ランボーが詩人を「見者」と呼び、感覚の極限で世界の真理を掴もうとしたように、小林もまた批評家として、言葉の背後に蠢く作家の思想や精神の軌跡を追うことに熱中した。

彼はランボーの『地獄の季節』を読むことで詩人が自らを焼き尽くし、再び立ち上がるその破壊と再生の過程を目の当たりにし、それを批評における指針とした。

小林の鋭敏な批評眼は、既存の価値観を疑い、新たな真理を見出そうとする点において、ランボーの魂と共鳴している。

また、『地獄の季節』の言葉は、単に文学的技巧を超え、言葉そのものの限界を押し広げようとする試みであった。

小林はその言語の極限的な実験に感化され、批評においてもまた、言葉の重みと沈黙の間に潜む真実を掬い上げようとした。

その批評文の隅々に滲む張り詰めた緊張感は、ランボー的な詩情の影響を色濃く感じさせる。

さらに、ランボーが『地獄の季節』で描いた精神の遍歴ーー世界への反逆と救済への希求ーーは、小林の批評的営為そのものに重なる。

ランボーが内面の深淵を言葉に封じ込めたように、小林は作家の生と死、歓喜と絶望を批評という形式に凝縮させた。

その姿勢は、彼が単なる解釈者ではなく、作家と共に苦悩し、精神を共有する存在であることを示している。

結局のところ、小林秀雄はランボーの『地獄の季節』を通して、批評を文学的営為の頂点へと昇華させた。

ランボーが詩の破壊者であり創造者であったように、小林もまた既存の批評を破壊し、新たな文学の地平を切り拓いたのである。

その試みは、文学という枠を超え、人間精神の永遠の問いを追究する哲学的行為そのものであった。

ランボーという存在は単なる詩人ではなく、若者たちの魂を震わせる生きた伝説であるが、現代の若者たちは、ある意味破天荒な人生ゆえに悪魔的な魅力を発する存在に共鳴しなくなったのだろうか?

昨今、詩集を読むことがめっきり減り、ゲームや動画コンテンツに影響されやすくなった現代の若者たちがこの詩集を読んだら、何を、どう感じるだろうか?

私がこの詩集を初めて手にした時の、ランボーの詩、そしてランボーという短い生涯の異端者との対峙に静かな興奮を抱いたあの夜を共感できる者はいないのだろうか?