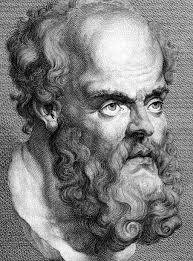

【孤読、すなわち孤高の読書】プラトン「ソクラテスの弁明」

著者:プラトン(紀元前427〜紀元前347)

作品名:「ソクラテスの弁明」(訳:納富信留)

刊行年:紀元前388年〜387年刊行?(ギリシャ)

ソクラテスが真実を探求し、命をかける覚悟を描いた一冊。

[あらすじ]

「ソクラテスの弁明」は、プラトンがアテナイの賢者ソクラテスの最期の姿を描いた壮絶な記録である。

この書は、ある意味で崇高な運命の前にひとりの人間がいかに毅然として立ち向かうか、真の知性とは何かを鋭く問いかける。

物語は、ソクラテスが告発された法廷での自己弁護から始まる。

彼は「神々を信じない者」「若者を堕落させる者」として訴えられ、死刑という名の暗い運命が刻一刻と迫る。

ソクラテスは己の無知を認め、逆にそれを「真の知」と称した。

人間が抱く自信や確信の中にこそ、恐るべき愚鈍が潜んでいると説く彼の言葉は、アテナイの群衆を震撼させる。

しかしながら、彼の覚悟と意志は揺るがず、最終的に「正義のために死ぬこと」を選ぶのだ。

ソクラテスにとって、「不正に生きるよりも、正義のために死すことのほうが崇高である」との信念が彼を突き動かし、彼は死に至るまでその意志を貫く。

[読後の印象]

文学であれ哲学であれ、新たな書は常に何者かの影響を受け、また何かに感化されて生まれるものだ。

西洋哲学の系譜も古代ギリシャの地にその発端を求めることができる。

貧乏学生時代の私にとって、唯一の慰みは古書店に立ち寄り100円玉ひとつで手に入る書物を求めて棚を漁ることにあった。

理想も計画もなくただ闇雲に書を漁るこの習慣は、やがて私の思考に混乱をもたらした。

西洋哲学の筋道を無視し、あてもなく書を読んだのがそもそもの過ちであったのだ。

なかでも私が初めて手にしたギリシャ哲学の書は、アリストテレスの『形而上学』であった。

しかも、それは古めかしい翻訳本であり、古語がさらに解釈を困難にし、私の頭脳は哲学的な混沌の泥沼に沈むばかりだった。

その困惑から抜け出すため、私はようやく西洋哲学をその系譜から丁寧に読み解こうと決意した。

その時、私の前に現れたのがプラトンの『ソクラテスの弁明』である。

本書は、人間の内に宿る誇り高き知性への賛歌であるとともに、その裏にひそむ恐怖に鋭利な刃を突きつける作品である。

ソクラテスの「無知の知」という言葉は、自己認識という壮絶なる苦行をあえて選ぶことにほかならない。

真理の前で自らを無知と認める勇気は、真実の知恵を求める者にとってまさに試金石である。

そして、その信念に殉じることでのみその知識は純然たる光を放つのだ。

ソクラテスが抱いた信念と覚悟には、潔さと烈しさが同居している。

彼は正義のために、己の命を捧げることを少しもためらわなかった。

死の恐怖よりも魂の自由と正義を優先した彼の姿は、勇ましくも凄絶である。

そのため本書は単なる哲学書にとどまらず、魂を鍛え真実に向かう意志を試す精神の鍛錬の書といえよう。

しかし一方で、ソクラテスの態度には高慢と映るところも多分にあった。

彼の論理は峻厳であり、冷徹な真理の刃で他者の偽善を暴き出していく。

しかし、その姿勢は時にアテナイ市民からは傲慢と受け取られ、やがては激しい反発と断罪の原因となった。

だが、それもまた彼の信念を顕彰する一つの運命の采配であったのかもしれない。

総じて本書は、哲学の域を超え人間の真理探究への宿命、そして己の信ずる道を貫くことの悲劇的美しさを余すところなく伝えている。

私はしばしば奇妙な夢に苛まれる。

それは強烈な陽光が降り注ぐギリシャの砂浜で、私がソクラテスと対峙し、人生の奥義や真理について問答を交わすという、荒唐無稽にして滑稽な幻影である。……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?