小林秀雄の『考えるヒント』、あるいは中原中也の関係と亀井勝一郎との差異

直観と思索が交錯する、文芸批評の新たな羅針盤。

[読後の印象]

私の学生時代の読書術とは、小説、詩、そして評論という三つの文芸形式を同時に読みこなすという、まことに贅沢な営みであった。

むろん、これを成すには膨大な時間が必要である。

しかし、それ以上に厄介なのは、思考の整理と切り替えを瞬時に行わねばならぬ点にあった。

ひとつの言葉の響きに浸る間もなく、異なる論理へと飛翔しなければならない。

それを日々継続するには、アルバイトや他者との交わりなど、煩瑣な現実を断ち切る覚悟が求められた。

今になって振り返れば、何と贅沢な時間を過ごしていたことかと、我ながら驚嘆せざるを得ない。

しかし、この読書術を続ける上で、最も困難を極めたのが哲学書や文芸評論の選択であった。

あまりに理屈が先行する書物は感覚を鈍らせ、逆に感傷が過ぎるものは思索を浅薄にする。

その混迷の中で、私は一冊の書を手にした。

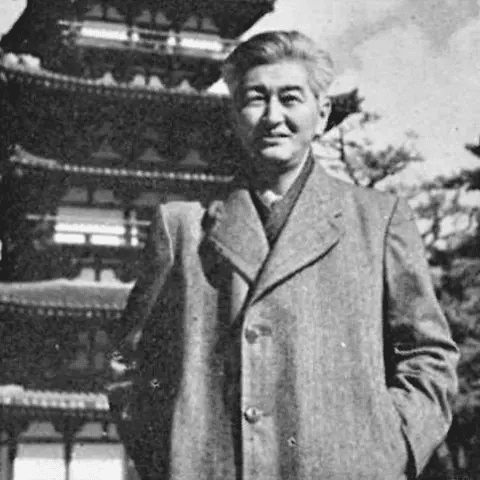

小林秀雄(1902〜1983)である。

■批評という創造

批評とは、単なる言葉の戯れではない。

知的な技巧を弄するだけの評論など、詭弁にすぎず、批評家の眼が真に文学の生を捉えぬ限り、それは無用の長物でしかない。

小林秀雄ほど、このことを心得ていた批評家が日本にいただろうか。

彼の言葉は鋭く、時に無慈悲でさえあるが、その背景には直観という冷徹な剃刀がひそんでいる。

『考えるヒント』は、まさにこの直観の精髄を集めた書であり、単なる知的遊戯ではなく、思索の切っ先そのものが読者に突きつけられている。

彼は歴史を語り、文学を語り、芸術を語る。

だが、それらのどれひとつとして抽象の罠にはまることはない。

すべては彼の実感を通して語られ、そこには理屈を超えた**「生の感触」**がある。

彼にとって「考える」とは知識を積み上げることではなく、眼前の対象にひたすら向き合い、その核心を直観することにほかならない。

ゆえに彼の批評は冷徹でありながらも、血の通った文章となるのである。

[中原中也との奇妙な関係]

この批評の姿勢は、彼の人生のある一時期、ひとりの詩人との関係にも色濃く現れていた。

中原中也ーー孤独と哀感を抱きながら、現世に対する鋭い感受性を持ち、若くして散った詩人。

二人は青春の日々を共に語り合い、文学を論じた。

中原の詩は、純粋であるがゆえに脆く、烈しい感情の波が言葉の端々に刻みつけられている。

その才を最も早く見抜いたのが小林であったことは、歴史の皮肉であろうか。

だが、男の友情とは、しばしば悲劇を孕む。

二人の間に一人の女がいた。

長谷川泰子ーー彼女の存在が二人を引き裂いた。

中原が熱愛していたこの女を、小林は奪ったのである。

中原にとって、それは単なる失恋ではなかった。

友への信頼が崩れ、自身の文学に対する根源的な懐疑が生まれるほどの衝撃であった。

彼は苦悩を詩へと昇華し、「小林秀雄に与ふる書」にその激情を刻んだ。

愛憎がないまぜになったその詩の行間に、中原の呪詛にも似た絶望がほの見える。

そして、運命は無情である。

中原は三十歳にして夭折し、小林はその死をひそかに悼んだ。

友情と裏切り、崇敬と嫉妬、誇りと後悔ーーすべてがないまぜとなり、小林の胸中に一つの影を落としたのかもしれない。

やがて彼は『中原中也』という評論を書き、その詩の真価を世に伝えた。

だが、その文章の底には、ひとりの男の秘めたる懺悔が沈殿していたのではないか。

『考えるヒント』の中で小林が繰り返し述べるのは、直観の重要性である。

書物を読み、歴史を語るだけでは足りない。

血を流し、肉を裂かれるような痛みをもって、思索を貫かねばならないのだ。

中原との関係は、まさしく彼にとってそのような経験であったろう。

彼の批評には、知的な冷静さとともに、言葉にならぬ何かが沈んでいる。

それは、友を失った者にしか持ちえぬ、痛切な哀惜の響きではなかったか。

小林秀雄の文章が、単なる理論ではなく、生きた批評として今もなお読まれ続けるのは、この血の滲むような経験があったからではないか。

文学とは、単なる言葉の戯れではない。

それは生きることそのものであり、思索とは、己の生を賭して行うものである。

この厳しさを、彼ほど知っていた批評家はいなかった。

[小林秀雄と亀井勝一郎──批評における視点の相違]

昭和の文壇において、小林秀雄と亀井勝一郎は、いずれも一時代を画した批評家である。

しかし、両者の批評の在り方は根本的に異なっていた。

小林は鋭い直観を武器に、作品そのものに肉薄し、文学の核心をえぐり出そうとした。

対して亀井は、歴史や思想の大局を見据え、文学をより広い文化的・精神的潮流の中に位置づけようとした。

この相違は、彼らの文体、批評姿勢、そして思索の深度に如実に表れている。

■直観の批評家・小林秀雄

小林秀雄の批評は、論理の構築ではなく、対象との直接対決によって成り立っている。

彼にとって批評とは、机上の学問ではなく、あたかも剣豪が斬るか斬られるかの場に立たされるような、**緊張を孕んだ「見ること」**であった。

たとえば、『考えるヒント』において彼が見せる言葉の運びは、説明ではない。

論理の端緒を示しつつも、それを一気に飛び越え、読者の思考を突き放す。

彼の『本居宣長』もまた、学術的な精査を拒み、宣長の言葉にじかに触れ、その内奥を抉り出そうとする。

そこには、文学を解剖する冷徹な理性ではなく、作家の血肉と精神を、まるで一撃で見抜くかのような鋭さがある。

この姿勢は、彼のニーチェ論やドストエフスキー論にも貫かれている。

彼は哲学を論じながらも、哲学者ではなかった。

ドストエフスキーの作品を分析しながらも、批評家であることすら超越し、作家の情念を直接その掌中に収めようとする。

文章は鋭く、時に断定的であり、理屈を積み重ねることよりも、一瞬の閃きを読者の心に突き刺す。

批評とは理論の構築ではなく、魂の格闘である。

小林の文章は、その戦場の記録であった。

■歴史の批評家・亀井勝一郎

それに対し、亀井勝一郎の批評は、歴史と思想の文脈を重んじ、文学を時代の流れの中に丁寧に位置づけるものであった。

彼の言葉には、作品や作家を一つの精神史の中に組み入れ、広く見渡そうとする視線がある。

たとえば、『大和古寺風物誌』。

彼は古寺を巡りながら、そこに宿る仏教思想や、日本の精神史を読み解く。

彼にとって文学とは、個人の孤独な営為ではなく、時代精神が凝縮された結晶であった。

彼の眼差しは、作家の内面よりも、その作品がどのように時代と関わり、人間の精神の歴史に寄与したかを見極めようとする。

亀井の批評には、一貫して**「精神の成長」**という視点があった。

彼はドストエフスキーを論じる際にも、その作品が文学的に優れているか否かではなく、人間の精神的深化にとっていかなる意義を持つのかを考察する。

『愛の無常について』では、愛の本質と宗教の問題を文学を通して追究し、作品を超えて人間の根源的な問いへと至る。

彼の批評は、文学の批評である以上に、一つの哲学であり、人生論であった。

■対照的な二人の批評家

こうして見ると、小林と亀井の相違は明白である。

小林が「直観」という鋭利な剃刀で文学の核心を抉り出そうとしたのに対し、亀井は「歴史と思想の視座」から、文学の広がりを示そうとした。

小林の批評が、作品を血肉とする作家の肉声に迫るものであったならば、亀井の批評は、作品を通じて人間精神の歩みを俯瞰する羅針盤であった。

この違いは、彼らの文体にも如実に表れている。

小林の文章は、詩のように凝縮され、論理を断ち切る鋭さを持つ。

それに対し、亀井の文章は、読者を導く親和性を持ち、思想と文学を地続きに結ぶ。

まさに、剃刀のごとき小林の文章と、大河のごとき亀井の文章。そのどちらが優れているという問題ではない。

小林の批評は、文学の真髄に迫る「鋭さ」を持っていた。

亀井の批評は、文学を歴史と思想の流れに位置づける「広さ」を持っていた。

どちらが欠けても、日本の批評は完成しなかっただろう。

彼らは、それぞれ異なる方法で、昭和という時代に文学の意味を問い続けた。

そしてその問いは、今なお我々を揺さぶり続けているのである。