短編小説を読む⑧幸田文『黒い裾』日常を豊かに生きた人!

カバンにさっと入る厚さの文庫本が好きで、気ままに集めていました。目安は大体200ページくらい。

目が悪くなって小さな文字が読めなくなる前に、持っている本を読み切りたい!そんな思いから、少しずつ、文庫本を読んでいます。

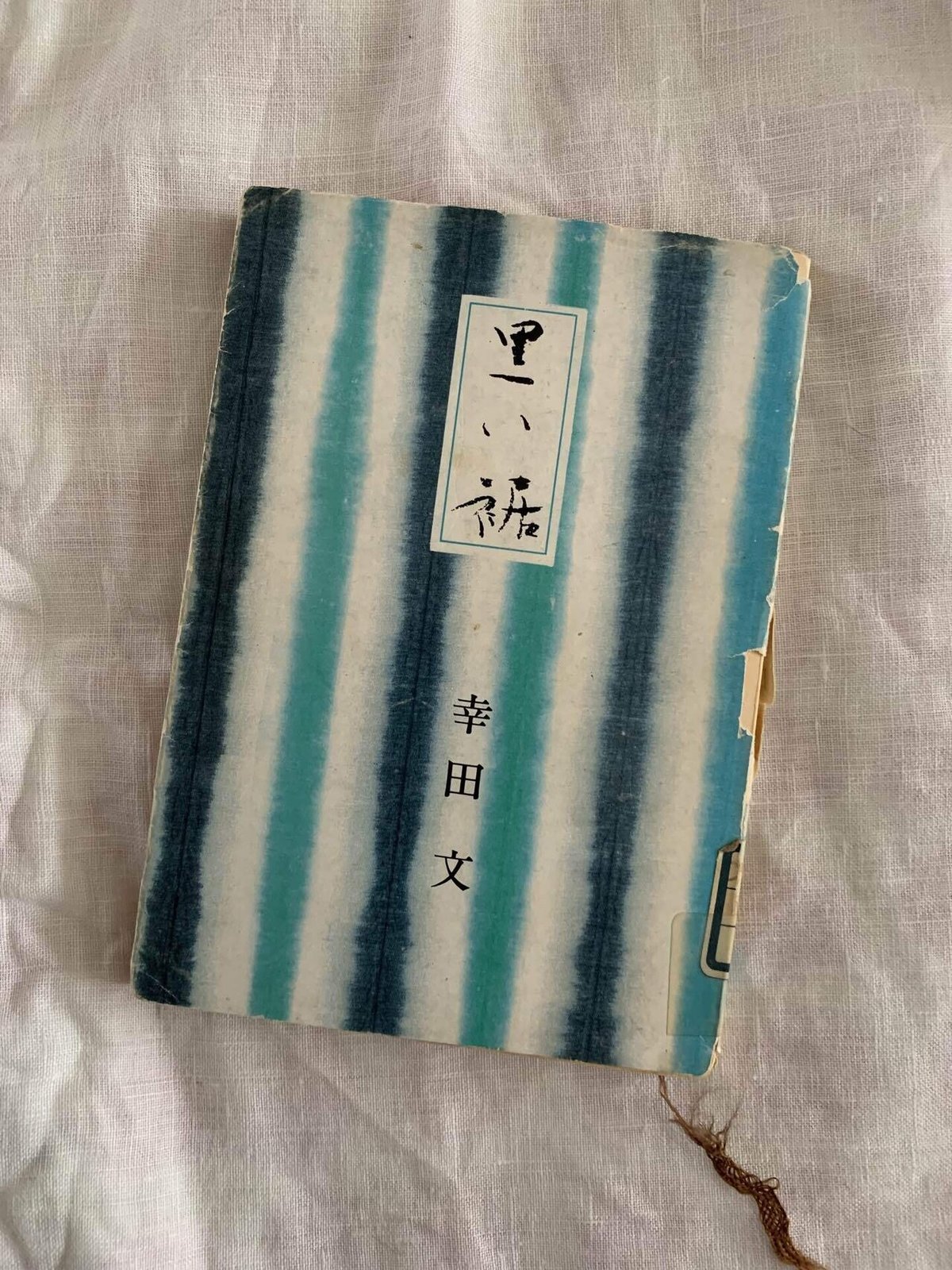

今回読んだ本は

『黒い裾』

幸田 文 (こうだ あや)

新潮文庫

初版は1968年だから50年以上前の本です。

幸田文の本は、名作『流れる』からはじまり、新しいもの、古いもの、見つければすぐに買ってきました。文庫本ばかりです。

私がなぜ彼女の存在を知ったのか。それは、文学というものに身も心も捧げた人だなあ、と思う人、

車谷長吉が近代日本の小説ベストスリーの中に

幸田文の『流れる』を入れていたから。

それまでは全然知らなかった。

(ちなみに残りのふたつは、夏目漱石『明暗』と

深沢七郎『楢山節考』です)

車谷長吉については占い考察したnoteがありますのでよろしければお読みください。

『黒い裾』には八篇の短編が収められており、表題作『黒い裾』は最後の作品です。

幸田文は、もともとは小説家として生きていこうと決めた人ではありませんでした。父は日本初の文化勲章を受賞した幸田露伴。酒屋問屋を営んでいた夫を亡くしたあと一人娘を連れて実家に戻り、老いて伏せっている露伴の看病を最後まで精力的に行いました。その看病は誠心誠意行われました。露伴亡き後、父との思い出を乞われるままに書いているうちに文章を生業とするようになりました。

彼女の日常は日々、張り詰めていて、そして毎日が豊かだと思いました。豊かというのは、もちろんお金がある無しではなく、例えば、余命宣告を受けた人が、一瞬でもありとあらゆることを心に留めておこうとするように、日々瑣末なことも見逃さず、とことんなぜそう思ったのかを突き詰め、自分で体験し、日々の出来事を味わいつくす人でした。

悲しいこと、苦しいことの多かった幼少期でしたが、物事に対しけじめをつけ、はっきりとした態度をとってきた体験を元にしたその豊かな記憶が、文学として大きな実りをもたらしたのではないでしょうか。

『黒い裾』は、母子家庭で育った16歳の千代が、母の代わりに親戚の葬式の手伝いに参じ、そこで親戚筋にあたる劫(こう)と出会います。

以後、劫は葬式の手伝う時の気の合う相棒となります。

大勢いた親戚の最後の叔父が亡くなり、その葬儀の日、千代は着慣れた喪服の裾が引き吊れていることに気がつきます。その喪服は劫と葬式で会う度に着ていたもの。なんとなしにお互い意識したこともある劫は思わぬ形で亡くなっており、千代は一人裾をざっくりと切り、かがり、そして颯爽と葬式に出席します。

最後の段落。

広い庭のずっと奥まで重なった青葉から、きらきらと薫風がわたって来た。千代のにわかづくろいの黒い裾へ爽やかさが通って行った。葬式の、_人が死んだということの、_おちつきがここの屋の根におとずれはじめているなと感じた。

人の死が、家族にとって一つの区切りになるということ。何かが定まり、新しい状況が生まれるということ。

幼いころから、姉、母、弟の死に出会い、多くの親族の葬儀にも参列してきた経験からこのような小説が生まれたのだと思います。彼女自身が同じような経験をしていることは、エッセイにも書かれているし、従兄弟との間になんとなくある感情が生まれるものの、お互い友人として過ごすという話は、長編小説の『北愁』にも描かれています。

自分の体験をモチーフに、数々の名作を残すことができたのは彼女が日常を如何に豊かに、真摯に生きてきたのかその証しといえるのではないでしょうか。

ここまで

お読みくださり

ありがとうございました🍑

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?