シュテファン・ツヴァイク『聖伝』解題(text by 宇和川雄)

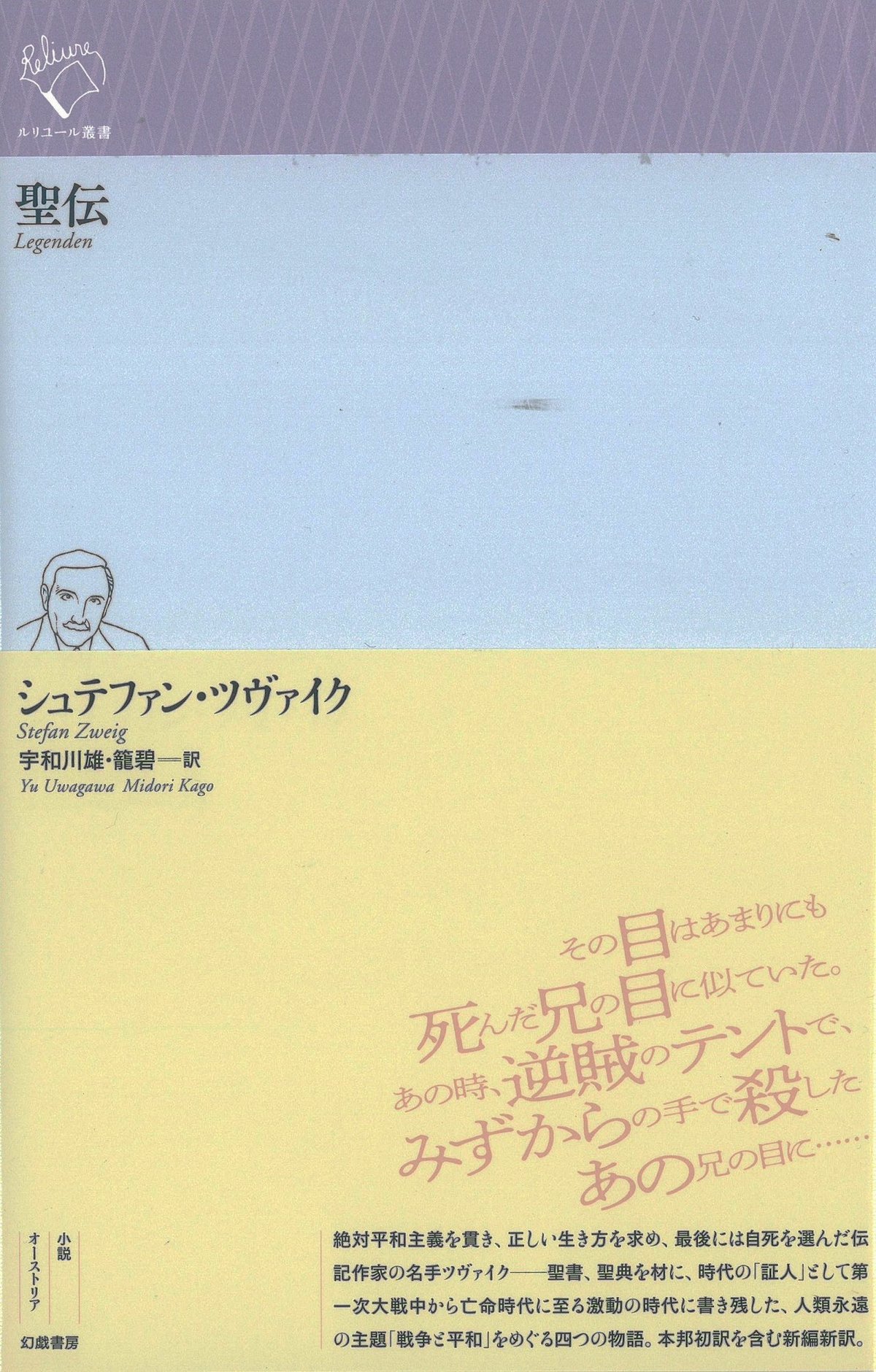

2020年8月25日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第11回配本として、シュテファン・ツヴァイク『聖伝』を刊行いたします。

シュテファン・ツヴァイク(Stefan Zweig 1881-1942)はユダヤ人家庭で育った、オーストリアの小説家です。『ジョゼフ・フーシェ』『マリ・アントワネット』など、歴史上の人物を描いた伝記作家として特に有名です。また、生来、平和主義者だったツヴァイクは、第一次大戦中に反戦活動を行い、亡命中に執筆した回顧録『昨日の世界』には、ツヴァイクが理想としていた第一次大戦前の昔年のヨーロッパへの想いが語られています。聖書、聖典を題材に描いた「第三の鳩の伝説」「永遠の兄の目」「埋められた燭台」「バベルの塔」を収める『聖伝』は、第一次大戦から第二次大戦の亡命時代にいたる戦時・線間期を生き、最後に自死を選んだツヴァイクの、時代の「証人」として書き残した歴史小説集として読むことのできる作品です。

以下に公開するのは、訳者・宇和川雄さんによる「解説」の一節です。

シュテファン・ツヴァイク『聖伝』解題(text by 宇和川雄)

ツヴァイクをはじめて読んだのは、いつのことだっただろう。

きっかけは、洋書店で買った一冊の本だった。「目に見えないコレクション Unsichtbare Sammlungen」というタイトルに惹かれて買ったのだが、読んでみるとそれがツヴァイクの小説に由来するものであることが分かった。それならば、と小説の方を読んでみて、わたしはたちまちツヴァイクの虜になった。ストーリーのうまさもさることながら、それ以上に舌を巻いたのは、人の内面を抉り出すような緻密な心理描写である。洋書店で買った本の方は、正直よく覚えていない。だがツヴァイクという作家の名前は、記憶に深く刻まれた。それが大学院生になったばかりのことである。

それから数年後に、わたしはふたたびツヴァイクと出会う。図書館で手にとった本――ポプラ社〈百年文庫〉の『罪』の巻――のなかに、たまたまツヴァイクの作品が入っていた。タイトルは『第三の鳩の物語』。たかだか数ページの短い物語である。そのなかに、古代から現代にいたるまでの長大な時間が凝縮されている。そのスケールの大きさに圧倒されて、わたしはふたたびツヴァイクの虜になった。ツヴァイクは、他にもいくつかこういう伝説ものを書いているらしい。「聖伝」というシリーズの存在を知ったわたしは、しばらくそれに没頭した。

「聖伝」は、ドイツ語ではLegende(レゲンデ)という。これはドイツ文学においては、狭義には「聖人伝」、広義には「宗教伝説」を意味するジャンルである。「聖ゲオルギウスの伝説」のような聖人伝が分かりやすい例だろう。だがツヴァイクの「聖伝」は、いわゆる聖人伝とは一味違う。それは古い伝説のたんなるリメイクではなく、伝説をもとにした二次創作、いわば一種のスピンオフである。主人公は有名な聖人ではなく、ほとんど誰も知らないような脇役(というよりも端役)である。それだけではない。ツヴァイクの「聖伝」のなかでは、伝説の世界と重ね合わせるようにして、現代の世界が巧みに描き込まれている。例えば第一次世界大戦中に書かれた『第三の鳩の伝説』のなかでは、当時の世界を覆っていた「火の洪水」が、聖書に伝わる大洪水の再来として描かれている。ツヴァイクの「聖伝」のおもしろさは、まさにこの「伝説」と「現代」の二重写しの手法にある。みすず書房から出ているツヴァイク全集第四巻『レゲンデ』の解説のなかで、翻訳者の西義之(1922‐2008)はツヴァイクの「聖伝」を中島敦(1909‐42)の短編小説になぞらえているが、これは正鵠を射た指摘である。伝説を素材にした中島敦の小説は――『李陵』や『弟子』を思い浮かべれば良いだろうが――その硬質な文体も、それでいて饒舌な語り口も、たしかにツヴァイクの「聖伝」とよく似ている。しかし、ツヴァイクにあって中島敦にないものがひとつある。それが「伝説」と「現代」を重ね合わせる手法である。この手法に魅せられて、それ以来好きな作家を聞かれたら、ドイツ語圏ではシュテファン・ツヴァイクの名前を挙げるようにしている。それくらい、ツヴァイクの「聖伝」が残した印象は鮮烈だった。

ただし、シュテファン・ツヴァイクが好きだと言っても、なかなか話は通じない。名前は知っていても、読んだことがないという人が大半である。いわんや「聖伝」を知る人はほとんどいない。というわけで、ツヴァイクという作家がどういう人だったのか、彼の作品がこれまでどのように読まれてきたのか、まずはそのあたりから解説をはじめよう。

シュテファン・ツヴァイクについて

シュテファン・ツヴァイクは1881年11月28日、ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれた。早くから文才を顕し、1900年頃に若くして文壇にデビュー。旅と社交を愛し、コスモポリタンとして広くヨーロッパを舞台に活躍するが、1914年に第一次世界大戦が勃発。従軍中に戦争の惨状を目の当たりにしたツヴァイクは、やがて反戦色をあらわにした作品を書き始める。その後は次々にベストセラーを発表し、心理小説と伝記小説の名手として、不動の地位を確立する。しかし平和な時間は長くはつづかない。1933年には隣国ドイツでナチス政権が成立し、オーストリアにもファシズムの影が忍び寄る。同年の焚書で燃やされた本のなかには、ツヴァイクの著作もあった。1934年に亡命を決意したツヴァイクは、イギリスやアメリカを転々と渡り歩きながら作品を書きつづける。最後に移り住んだのはブラジルだった。海の向こうのヨーロッパでは、そのときすでに第二次世界大戦がはじまっていた。終わらない戦争に絶望したツヴァイクは、妻のロッテとともにみずからの命を絶つ。1942年2月22日のことだった。

ではツヴァイクの作品は、これまでどのように読まれてきたのか。ツヴァイクの作品は生前からヨーロッパの内外で広く読まれていたが、死後もその人気は衰えることはなく、1960年の時点でその翻訳点数は世界文学のなかで第4位を記録したという。日本でも1960年代にはみすず書房から全19巻のツヴァイク全集の刊行がはじまり、多くの読者を獲得した。いまではその名声にも翳りが見えるが、一部で根強いファンがいることもたしかである。『マリー・アントワネット』などの伝記小説は文庫版で長らく版を重ねているし、『女の二十四時間』などの心理小説のコレクションも新装版で世に出ている。ちなみに海外でもこのところはささやかなツヴァイク・ルネッサンスが起きている。新しい研究書も続々と刊行されているが、それだけではない。例えば、2014年に封切りされてヒットした、ウェス・アンダーソン監督の映画『グランド・ブダペスト・ホテル』。これはエンドロールに記されているように、ツヴァイクの生涯と作品にインスピレーションを受けてつくられた映画であり、主人公の執事グスタフの風貌と語り口はどことなくツヴァイクとよく似ている。

このように、ツヴァイクの作品は細々とではあるが、いまでもたしかに読まれている。とはいえ読まれているのはあくまで「心理小説」と「伝記小説」が中心で、「聖伝」の存在はほとんど忘れられている。――ドイツ文学者の相良守峯(1895‐1989)は、かつてツヴァイクの作品を評してこう言った。「シュテファン・ツヴァイクの書いたものは、小説〔心理小説〕でも伝記もの〔伝記小説〕でも、ドイツ文学として珍しいほど、すべてきわめておもしろい」。ツヴァイクの作品のおもしろさについてはわたしもまったく同感だが、ただひとつここで気になるのは、「聖伝」の存在が忘れられていることだ。翻訳者の西義之はこの点について、「ツヴァイクの多方面にわたる創作活動を知っているひとの間でも、この短編集〔聖伝〕のことは、これまでふしぎに言及されることがなかった」と述べている。これは一九六一年の時点でのコメントだが、事情はいまでも変わらない。「聖伝」は相変わらず影が薄い。というよりも、ほとんど忘れられている。今回〈ルリユール叢書〉の一冊としてわたしが上梓するのは、この忘れられた名作の新編アンソロジーである。

『聖伝』について

ツヴァイクは生涯にわたって折に触れて、ぽつぽつと聖伝を書きつづけた。年代順にならべると、『第三の鳩の伝説』(1916)、『永遠の兄の目』(1921)、『ラケルの愛』(1927)、『似ていて似ていない姉妹の物語』(1927)、そして『埋められた燭台』(1936、単行本の刊行は1937)の5つである。みすず版ツヴァイク全集の『レゲンデ』の巻にはこの5点すべてが収められているが、今回は趣向を変えて、収録する作品を3つに絞ることにした。そもそも、ツヴァイクの「聖伝」は版によって編集方法が異なっている。いま手元にあるものだけ見ても、1945年にベルマン・フィッシャー社から出た単行本(Stefan Zweig: Legenden. Stockholm 1945)には5つの聖伝がすべて収められているが、その後S・フィッシャー社から出た版(Stefan Zweig: Legenden. Wien 1952)ではそれが3点になり、1990年に同じくS・フィッシャー社から出た選集版(Stefan Zweig: Rahel rechtet mit Gott. Legenden. Frankfurt a. M. 1990)では4点になっている。作品の点数だけではなく、並べ方もばらばらで、統一的な基準はない。要するに「聖伝」の編集方法は自由なのだ。そのため今回は、「戦争と平和」に関連する作品を選んで、独自のアンソロジーを編むことにした。収録したのは、『第三の鳩の伝説』、『永遠の兄の目』、そして『埋められた燭台』の三つである。この3点は、成立時期も、素材となっている伝説も、作品の長さもそれぞれに異なっている。コース料理に喩えれば、短編の『第三の鳩の伝説』は前菜、中編の『永遠の兄の目』は具だくさんのスープ、長編の『埋められた燭台』はメインの一皿といったところだろうか。ツヴァイクの「聖伝」の魅力はこの3点で十分に味わっていただけるだろうが、今回はさらにしめくくりの一品として、「聖伝」と同じく宗教伝説を素材とした未邦訳のエッセイ、『バベルの塔』を収録することにした。デザートの一品というにはやや甘みにかけるかもしれないが、お口直しのほろ苦いエスプレッソくらいに思っていただければ幸いである。

【目次】

第三の鳩の伝説

永遠の兄の目

埋められた燭台

バベルの塔

シュテファン・ツヴァイク[1881–1942]年譜

解説

訳者解題──卑怯者の正義

【訳者紹介】

宇和川雄(うわがわ・ゆう)

1985年愛媛県松山市出身。京都大学文学研究科博士後期課程を出た後、『ミクロロギーと普遍史――ベンヤミンの歴史哲学』で京都大学博士号(文学)を取得。現在、関西学院大学准教授。専門はヴァルター・ベンヤミンと近現代ドイツ語圏の文学・思想。共訳書に、ジュビレ・クレーマー著『メディア・使者・伝達作用――メディア性の「形而上学」の試み』(晃洋書房)がある。

籠碧[かご・みどり]

1990年愛媛県松山市出身。京都大学文学研究科博士後期課程を出た後、『20世紀前半ドイツ語圏文学における「狂気」のイメージ―シュニッツラー、デーブリーン、ツヴァイク―』で京都大学博士号(文学)を取得。現在、三重大学特任講師。主な業績にDie Flucht ins System: Die Skepsis gegenüber der Psychiatrie in Arthur Schnitzlers »Flucht in die Finsternis«などがある。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『聖伝』をご覧ください。

【※追記 2021年6月、同じくシュテファン・ツヴァイク『過去への旅 tチェス綺譚』( 杉山有紀子訳)を刊行しました。こちらもぜひ御覧ください。】