古本が出逢わせてくれる

学生時代から少し前まで住んでいた街。馴染み深いこの場所。

そこにある古本屋が、私のお気に入りだった。

周りには複数の大学があり、大学生が使い古したテキストが大量に置いてある。

といっても、その多くは綺麗なままの状態で、買ったは良いがその後はほとんど開くことがなかったのだろう、と想像できる。

反対に、その人が使った歴史を感じるものもある。

何度も開いたんだろうな。リュックやカバンの中で擦れたのかな、いつも多くの物を持ち歩く心配症の人かも。どこかで落としたんじゃないか。

使い古した跡に触れると、その人の暮らしを想起できる。それが本当かどうかなんてわからないし、顔も名前も知らない。そんな縁遠い人なのに、古本が出会わせてくれた前の持ち主とわたし、お互いの暮らしが交差する感覚が心地良い。

古本を選ぶとき、なるべく手書きのメモが残っているものを選ぶ。わたしのこだわり。

大学のテキストなんかは、先生の話やテスト範囲が書かれていることもある。前の持ち主が重要だと判断した場所には、マーカーが引かれている。本の間に授業のレジュメが挟まっていたこともあった。

その本を通して、前の持ち主と一緒に授業を受けている感覚になる。教室で本を開き、先生の話に耳を傾け、メモをする。その隣にわたしがいる。

時間と空間と関係性を超えて、わたしたちがつながる。なんという贅沢なことだろう。

傷もメモもない。そんな、新品同様のものの方が売れやすいと思う。でも、前の持ち主の跡が残っていること、それをわたしが受け取り、引き継ぐこと。そこにわたしは大きな味わいを感じる。

もう一つ。

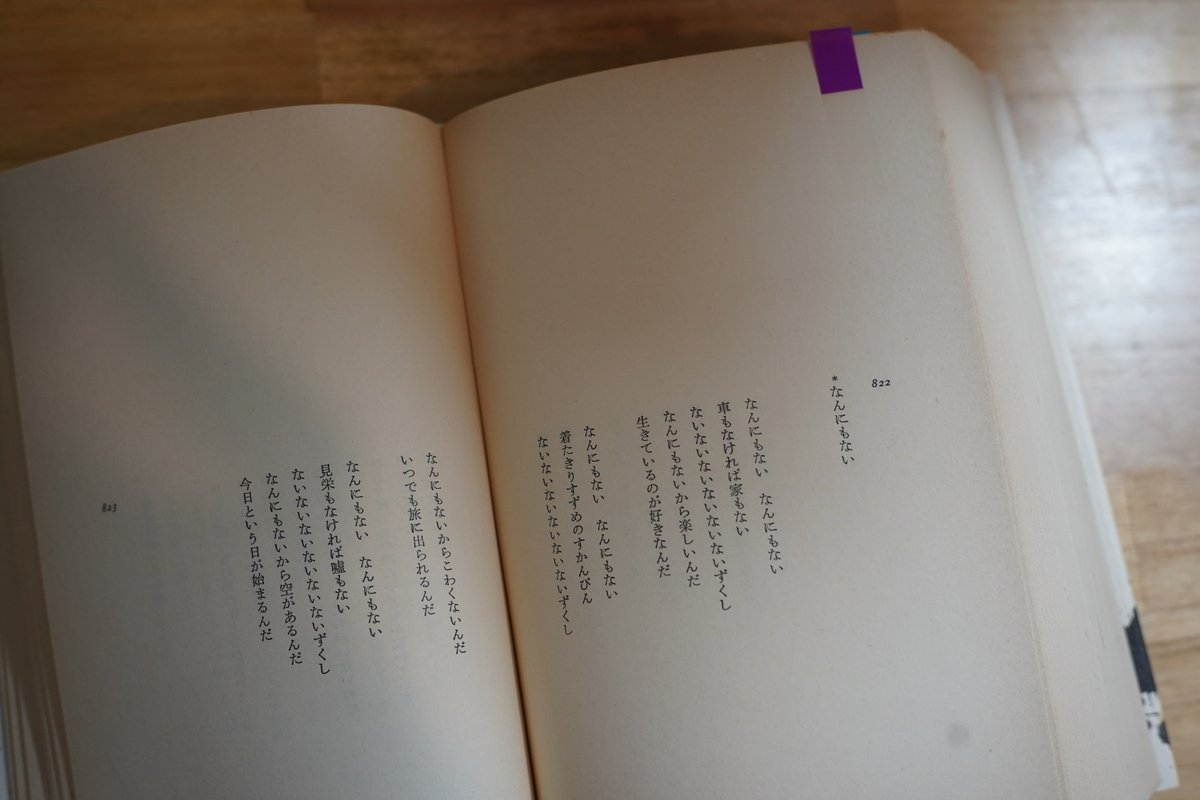

ある詩集を手に取ったときの話を、ここに書き残しておきたい。谷川俊太郎の『谷川俊太郎詩集 続(思潮社)』のことだ。

お気に入りの古本屋の棚に並んだその詩集には、色とりどりの付箋が貼られていて、文字通り異彩を放っていた。本自体に大きな傷はないが、日焼けしていて、全体的にビンテージ感が漂う。

気になるのは、付箋がついた頁。

テキストみたいにテスト範囲の印をつける必要も、出題されそうな箇所を覚えておく必要もない。

詩集に付箋をつけるという行為に、どのような意味があったのかを確かめたい。

わたしは、詩集を手に取り、付箋の貼ってある頁を開いた。

そこには当然、谷川俊太郎が紡いだ詩がある。

付箋の貼ってある頁は連続しているわけではなく、飛び飛びで、特段共通性は感じられない。

付箋が貼ってある詩、そうでない詩。そこには一体どんな違いがあるのだろう?

きっと、前の持ち主が、その時の自分に刺さった言葉なんじゃないかな、と想像してみる。

孤独を抱えていたかもしれない。喜びを分かち合う誰かを探していたのかもしれない。

前の持ち主が、自分の身体を預けた言葉たち。こころに寄り添った言葉たち。その言葉たちが、この本を今開いているわたしの中に、流れ込む。

そんな言葉たちの前で、わたしは傍観者でいたくない。

谷川俊太郎と前の持ち主とわたし。

肩を寄せ、横に並んで、一つひとつの詩を味わっていたい。