【現代文の地図】第3講 読解の「読」③疑問&因果関係

現代文が苦手」をこの世からなくす!を目標にYouTubeやこのnoteで情報発信をしているヤマモト健太です。

YouTubeで発信している情報を、noteで文字としても残して置くことで、ウェブで勉強法を調べている受験生の子やその親御さんなどの目にも触れられるかと思いますので、書いていきたいと思います。

私がこのような活動を行うに至った経緯や考えはこちらの記事をご覧ください。

読むための道具3つ目、「疑問&因果関係」

第0講を読んでない方はまずそちらへ!

今回は読解の「読」、読むための道具の3つ目「疑問&因果関係」です。

もしまだ第0講や過去の記事をご覧になっていない方は必ずそちらの記事を読んでから今回の記事を読むようにしてください。

ちなみに今回の内容の動画はコチラになりますので、動画再生が可能な環境にいる方は、ぜひ動画をご覧いただけますと幸いです。

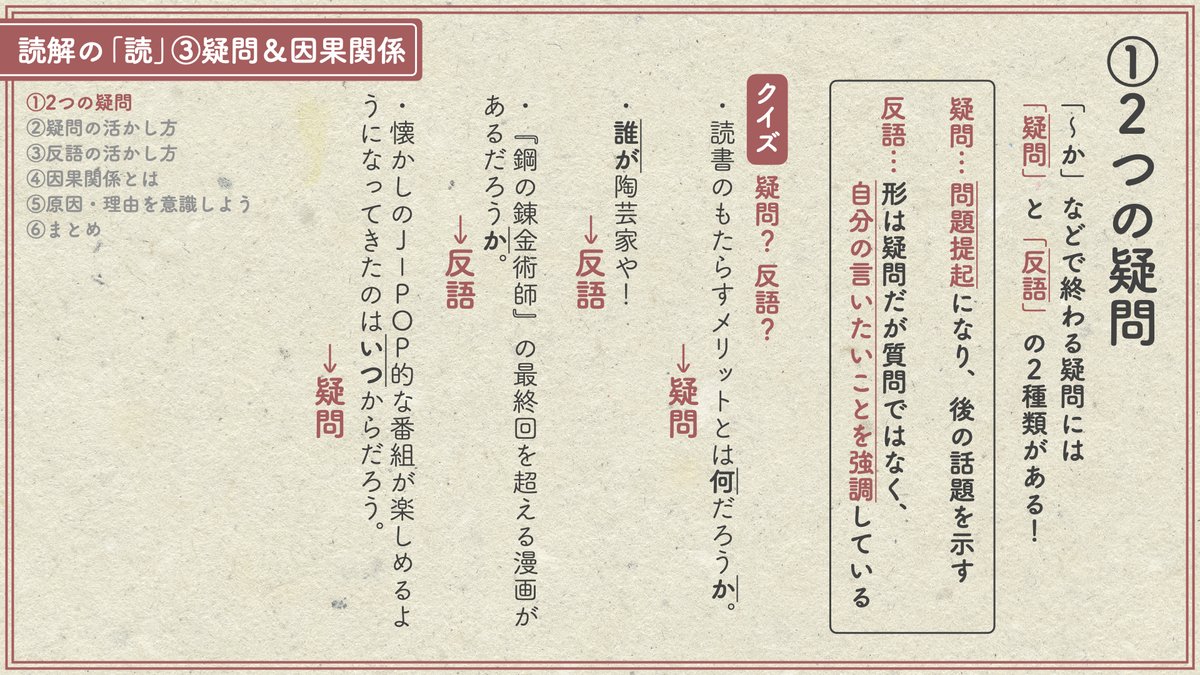

2つの疑問

今回のテーマは疑問です。

「〜か」などで終わる疑問には「疑問」と「反語」の2種類があります。

疑問…問題提起になり、後の話題を示す

反語…形は疑問だが質問では、自分の言いたいことを強調している

では実際にこれらが分かることによって、文章を読んでいく上でどのように活かすことができるのでしょうか。

疑問の活かし方

問題提起になり文章の方向性を示す

2つある疑問のうち、まずは問題提起となる「疑問」からその活かし方を見ていきましょう。

先にも述べた通り、「疑問」というのは問題提起になり、後の話題を示します。

つまり、その先にどんな文章が来るか、という文章の方向性を示すわけです。

すでに第1講や第2講でも紹介していた「予測」に役立つわけです。

例えば、

「読書のもたらすメリットとは何だろうか。」

という文では、その後、読書がもたらすメリットについて語られるはずです。

我々はそのメリットについて述べられている部分を見つけたら、集中して内容を掴む必要があるわけです。

いわゆる強弱の「強」の部分があらかじめ分かるわけです。

もう1つ例を見てみましょう。

「懐かしのJ-pop的な番組が楽しめるようになってきたのはいつからだろう。」

この問題提起に関しては、「懐かしのJ-pop的な番組」が「楽しめるようになった」という筆者の心の変化が語られるはずです。

「いつから」とあるので、あるきっかけがあって心が変化していることも分かります。

読解する上では、どんなきっかけがあったのかという部分を集中して掴んでいくわけです。

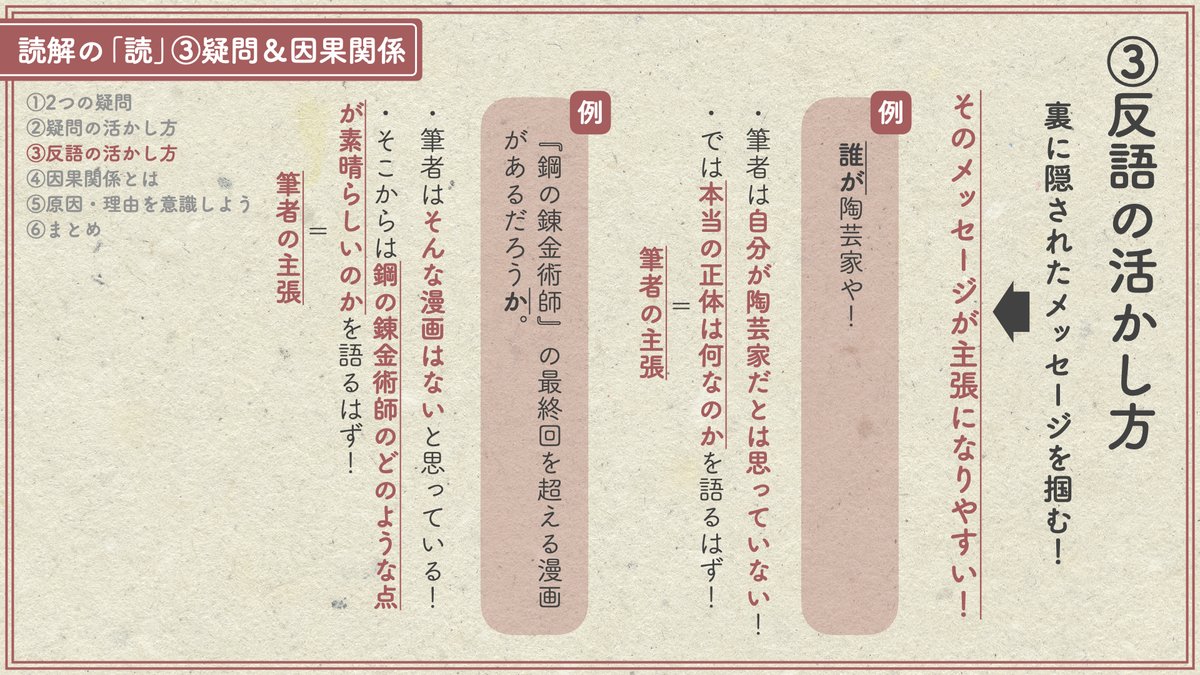

反語の活かし方

裏に隠されたメッセージを掴む

反語の場合は、その裏にメッセージがあることがポイントです。

そのメッセージが筆者の主張になりやすいのです。

例を見てみましょう。

「『鋼の錬金術師』の最終回を超える漫画があるだろうか。」

この例文であれば、筆者はそんな漫画はないと思っているのです。

そこから、『鋼の錬金術師』のどのような点が素晴らしいのかを語ることが予測できるのです。

そして、この『鋼の錬金術師』の素晴らしい点こそが筆者の主張になるわけです。

別の例文を見てみましょう。

「この結果を招いたのは自分のせいだというのであろうか。」

この文の場合も、その背景にはその結果を招いたのは自分のせいではないというメッセージが隠れています。

おそらくその後には、自分のせいではないと言える理由などの内容が続くと考えられます。

こういった内容がくるだろう、という「予測」は現代文を読むうえで本当に大きな武器になります。

因果関係とは

因果関係とは原因・結果の関係

今回のもう一つのテーマである因果関係を見ていきます。

因果関係とは、呼んで字のごとく原因・結果の関係のことです。

一生懸命勉強した(=原因)

↓

大学に受かった(=結果)

このような関係が因果関係です。

なぜ因果関係が大切なのか

因果関係を学んでおく理由は2つあります。

理由①…筆者には根拠(そう考える理由)があるから

理由②…直接問題として問われることが多いから

この2つが因果関係が大切な理由です。

以下でそれぞれ見ていきましょう。

大切な理由①筆者が主張する根拠になる

筆者が主張を述べる際、ただその主張の内容を何度も繰り返し伝えても、読者は納得してくれません。

ひたすら「この漫画がいい」とオススメされても、オススメされた側としてはどのような点がいいのか、どのような点で面白いのかが気になるはずです。

そのため筆者は、自分がそういった主張に至った「根拠」を述べることになります。

最初は理解できないように見えた筆者の主張も、そう考えた筆者の根拠・理由を聞くと、納得できるようになるパターンも少なくありません。

つまり、因果関係を意識することで、筆者の主張とその主張に至った根拠を知ることができ、内容が理解しやすくなるわけです。

大切な理由②「なぜ?」という問題は多い

因果関係が大切な理由2つ目は、直接問題として問われることが多いということでした。

皆さんも問題で「〜とあるがなぜか」といった形の問題を見たことがあると思います。

「原因・理由」は直接設問として問われることが多いのです。

普段から因果関係を意識していれば、「このような原因があったから、このような結果になったんだ」という思考回路に慣れているため、説明で問われても簡単に答えることができます。

問題になっていようが、そうでなかろうが、普段から「この原因は何なんだろうか」、「ここがさっきの理由なのか」といった因果関係に注目しながら文章を読むようにしましょう。

原因・理由を意識しよう

常に原因や理由を考えることが大切

因果関係を常に意識することが大切であることは先にも述べました。

ここでは因果関係に気づくためのヒントを紹介します。

①常に「なぜ?」と考えながら読む

文章を読む際に頭の中で「なぜだろう」とツッコミながら呼んでいくことで、因果関係への反応速度が上がります。

さらに漠然と文章を読み流してしまうことを防ぐこともできます。

これまでにも述べている、「読みつなぐ意識」と今回紹介した「ツッコミながら読んでいく」ことを意識するだけで、気づくと「知らないうちに文字を目で追っているだけだった」という状態を防ぐことができます。

②因果を示す表現に注目

因果関係を示す目印はたくさんあります。

それらを知っておき、文章で見つけた際にチェックすると因果関係がつかみやすくなります。

★原因・理由を示す目印

・〜から

・なぜなら〜

・というのも〜

・そのため〜

・理由は〜

など

★結果を示す目印

・だから〜

・その結果〜

・そこから〜

・そういうわけで〜

など

これらもいつも言っているように丸暗記する必要はありません。

見たときに因果関係だと意識できればOKです。

まとめ

最後にまとめの画像を貼っておきます。

疑問も因果関係も、普段意識していないと気づきにくいですが、理解した上で文章を見ていくと案外頻繁に使われているものです。

無意識化にあったものを、意識できるようになるだけで、一気に読みやすくなります。

ぜひ今回の内容もしっかり理解し、普段の読解の際に意識してみてください。