「ハンセン病文学」と私 〜大江満雄編『詩集 いのちの芽』(岩波文庫)刊行を祝して〜

まず初めに、「幻の詩集」とも言われた『いのちの芽』の岩波文庫での復刊にご尽力なさった、国立ハンセン病資料館の木村哲也氏、岩波書店の皆様に、心より、お祝いと感謝の言葉をお届けしたい。

志樹逸馬との出会い

恥ずかしながら、私が「ハンセン病文学」と出会ったのは、つい数年前のことだった。そのころはまだTwitterのアカウントを持っていて、いつものようにだらだらとタイムラインをスクロールしていたら、誰かがリツイートした、石井正則氏のツイートにふと目がとまったのだった。いや、正確に言うと、最初はツイートの内容ではなく、石井正則氏の名前に「お」となったのだ。

94年、お笑いコンビ「アリtoキリギリス」としてデビュー。ドラマ『古畑任三郎』への出演をきっかけに、コンビ解散後も俳優として数々のドラマ、映画、舞台などの作品に出演。

90年代の後半に大学へと進学した私もまた、あの『ボキャブラ天国』をケラケラ笑いながら見ていた世代であり、思わぬところで目にした「アリtoキリギリスの石井正則」の名に、思わず反応したわけだ。

けれども、その投稿に貼ってあったリンクは、氏の芸能活動にまつわるものではなく、以下の記事であった(なお、この記事は無料部分だけでも十分に素晴らしいものであるが、しかし、ぜひとも購入し、有料部分も読んでほしい。その価格では、とてもとても見合うものではないというほどの、計り知れぬ価値がある記事ゆえに)。

モチーフを同じくする、氏の『13 サーティーン ハンセン病療養所からの言葉』(トランスビュー)が、紙の写真集として刊行されていることを知った私は、即座にそれを購入し、手に届くや否や、その日のうちに一気に読み終えてしまった。

どの写真も胸に迫るものがあり、そしてWeb写真展のほうにはなかった、たくさんの詩が載せられていた。ハンセン病療養所で暮らしてきた人々の手になる詩だった。いずれの詩も「珠玉」としか言いようのない作品ばかりで、鬼気迫る言葉もあり、やわらかな言葉もあり、神々しいまでに美しい詩句もあり──とりわけ、志樹逸馬という詩人、その名も作品も初めて知った詩人の、以下の短い詩に、呆然と絶句するほどに感動してしまったのだ(なお、引用は同書ではなく、『新編 志樹逸馬詩集』より)。

曲った手で

曲った手で 水をすくう

こぼれても こぼれても みたされる水の

はげしさに

いつも なみなみと 生命の水は手の中にある

指は曲っていても

天をさすには少しの不自由も感じない

ちなみにこの「曲った手」は『新編 志樹逸馬詩集』に、3つのバリエーションが掲載されている(そのうち1つは、題に括弧が付され「(曲った手)」となっている)。

私は、引用したものが最も好きだ。

一切の贅肉が削がれた完璧な言葉の連なりと、改行の緊張感に鳥肌が立つ。同書の107頁と251頁に別バージョンが載っているので、ぜひ、読み比べてみてほしい。

『詩集 いのちの芽』と出会う

先ほど、私は、「恥ずかしながら、私が「ハンセン病文学」と出会ったのは、つい数年前のことだった」と述べた。

「恥ずかしながら」と言ったのは、つまり、こういうことだ。

私は、かつて教育学部国語国文学科を卒業し、中途で退学したとはいえ大学院の修士課程で近代の「国文学」について研究することを志していた。その折のテーマは、「国文学」という制度のなかで周縁化されてきたマイノリティの手になる文学を読む、というものであった。

それなのに、だ。

私は、ハンセン病患者や回復者というマイノリティの手になる「ハンセン病文学」というカテゴリーを、ついぞ意識したことがなかったのだ。

無論、志樹逸馬という詩人の名を目にした記憶すらない。

視野狭窄以外の何ものでもない。

ただただ、ひたすらに恥ずかしい。

だから、石井正則氏の写真集には、心の底、骨の髄から感謝している。この写真集に出会うことなくして、私が志樹逸馬という稀代の詩人を知ることはなかっただろう。

それだけではない。写真集には、国立ハンセン病資料館の学芸員、木村哲也氏による詳細かつわかりやすい解説も掲載されていたのだ。

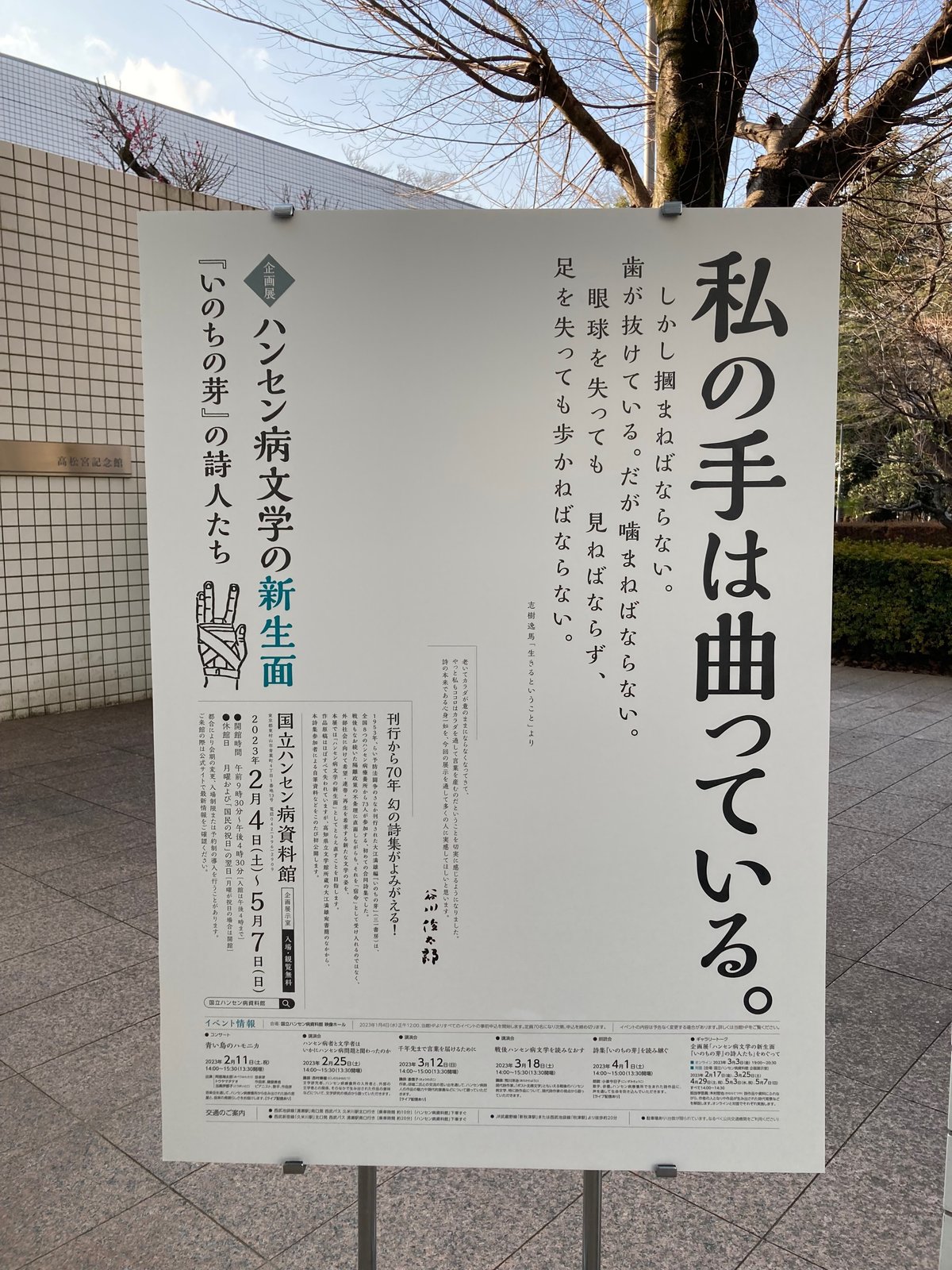

私はさっそく、木村氏の発信を、まずはSNSを中心に追いかけた。そして、当時国立ハンセン病資料館で企画されていた、「ハンセン病文学の新生面 『いのちの芽』の詩人たち」という展示を知ったのだ。『いのちの芽』というのが、詩人大江満雄によって編まれた、全国のハンセン病療養所入所者の人々の手になる、詩のアンソロジーであるということも。

上に貼り付けた記事中でも述べたように、『いのちの芽』(三一書房)は、すでに絶版で、「幻の詩集」であった。

ぜひとも手に入れたい。

古書サイトの「日本の古本屋」とにらめっこをする日々だった。

そしてとある日、そうした旨をTwitterでつぶやいたところ……なんと、木村哲也氏から直接のリプライを頂戴したのだ。しかも、その旨を要約すれば、「企画展にお伺いすれば、国立ハンセン病資料館で復刻した『いのちの芽』を無料で頂戴できる」というものだった。

私は狂喜した。「絶対に頂戴しなくては!」と決意し、開催の2日目に企画展を拝見しに行ったのだった。

『つながる読書』

はたして『いのちの芽』は、素晴らしい詩集であった。いずれの作品も私の心をとらえて離さなかったが、とりわけ胸を打たれたのが、厚木叡「出発」、北川光一「夢」、右川斗思「無題」、國本昭夫「妹の手紙を見て」、館祐子「或る夜」、森春樹「指」、小島浩二「絵」、中本一夫「萌芽」、惠美かおる「石」、うちだ・えすい「面影」、榊原不二男「蛾」──等々の詩であった。私はしばらくの間、『いのちの芽』をつねに鞄にしのばせ、ちょっとした時間ができると必ず紐解くことが習慣になっていた。せっかく頂戴した一冊であったが、すぐにぼろぼろになってしまうくらいに読み込んだのだった。

そんな折、筑摩書房の編集者の方とお会いすることになった。「読み書きのプロフェッショナルが、十代の若者たちに向け、推し本のプレゼンをする」というコンセプトで本を作ろうという企画が立ち上がったのだ。

私はぜひとも、プレゼンターの一人として、木村哲也氏に『いのちの芽』を紹介していただきたかった。けれども、氏とは、Twitterで何度かリプのやりとりをさせていただいた程度の間柄でしかなかった。どこぞの馬の骨とも知られぬ私のような人間の依頼を、氏が引き受けてくださるとは思われなかった。正直、断られたり無視されたりするのではないか、と怖くもあった。

ところが、氏は、ご快諾くださった。氏の熱いプレゼンは、『つながる読書 10代に推したいこの一冊』(ちくまプリマー新書)に収められている。ぜひ、たくさんの方々にお読みいただきたい。

しかし、こちら『つながる読書』で『いのちの芽』を紹介していただくことには、一つの懸念もあった。繰り返すが、この詩集の初版はすでに絶版となっており、私も頂戴した国立ハンセン病資料館による復刻版も、印刷した部数の配布を終えたら、それ以上の増刷は予定していないとのことだったのだ。木村哲也氏のプレゼンを読んで、『いのちの芽』を手にとってみたいと心打たれる10代は確実にいるはずだ。けれどもそのとき、『いのちの芽』がその子の手に渡るかどうか、はなはだ心もとない状況だったのである。

けれども、それでも私は、『いのちの芽』を木村氏にプレゼンしてほしかった。よしんば『いのちの芽』が読者の手元に届かなくとも、プレゼンの中で詩を引用してもらえれば、少なくとも読者はこの豊かな詩集の一端に触れることができる。あるいは、『いのちの芽』は直接読めずとも、木村哲也氏には、『いのちの芽』をめぐる著作、『来者の群像 大江満雄とハンセン病療養所の詩人たち』(水平線)がある。『いのちの芽』を通じて織りなされた、編者である大江満雄とハンセン病療養所入所者たちとの交流の軌跡を丹念に取材し、追いかけた名著だ。ここにも、『いのちの芽』からの引用がある。それに、先述した石井正則氏の写真集もある。たとえ『いのちの芽』が再び「幻の詩集」になってしまっても、『つながる読書』で氏にプレゼンしてもらう意味や意義は、決して減じるものではない。そう、確信した。

予想だにしなかった事態が出来した。『つながる読書』刊行より3ヶ月経った2024年初夏、木村哲也氏より、あまりにも嬉しいご一報を頂戴したのだ。2024年の8月に、あの岩波文庫から、『いのちの芽』が復刊される、と。鳥肌が立った。比喩や誇張ではなく、私は、氏より頂戴したメールを読みながら絶叫したのだった。

「ハンセン病文学」と私のこれから

先ほど紹介した志樹逸馬『新編 志樹逸馬詩集』(亜紀書房)には「栞」と題された小さな冊子がついており、そこに、同書の「寳山良三(志樹逸馬)年譜」を執筆した込山志保子氏のエッセイが綴られている(この「年譜」もまた、静謐な言葉で編まれた、一つの素晴らしい作品である)。氏の言葉の一節を、以下に紹介しよう。先に引用した志樹逸馬「曲った手で」とあわせて読んでほしい。

私は逸馬さんを「ハンセン病詩人」とも「宗教詩人」とも思いません。そのように読めば、逸馬さんの詩の可能性を著しく狭めてしまいます。「曲った手」や「曲った指」は私たちももっているのではないでしょうか。決して望まなかったけど、負ってしまった傷、言えなかったひと言、どうしても聞けなかったこと、そのような悲しみは誰もがもっています。そして天を、空を仰がない人はいません。

込山氏の、志樹逸馬を「ハンセン病詩人」とは思わないという言葉、あるいは「私たちももっているのではないでしょうか」、「誰もがもっています」、そして「天を、空を仰がない人はいません」といった訴えは、私の心をはっとさせる。氏は、つまり、志樹逸馬の詩を、「ハンセン病」というコードを外し、詩一般、文学一般として読むことを提言しているのだ。

なるほど、志樹逸馬を詩人ではなく「ハンセン病詩人」と有標化することは、ときに、詩の表す普遍的な価値を後景化してしまうかもしれない。「ハンセン病詩人」という表象が、彼の詩を鑑賞するうえでの色眼鏡となってしまうかもしれない。

例えば、志樹逸馬の名もハンセン病という具体的文脈も知らない読者が、前掲の「曲った手で」を紐解き、そこに表された曲がった手や指をハンセン病の後遺症ゆえのものとわからずに読んだとするなら──その読みは、誤読なのだろうか。あるいは、そうした読みにおいて得られた感動は、偽物ということになってしまうのだろうか。

そんなことはあるまい。

そのような読みにおいては、曲がった手や指は一つの象徴として理解されようし、そこには、読み手の各々の経験や気づきから、さまざまな意味が解釈されることになるだろう。けれども、そこにどのような意味が読み込まれようが、この詩句を受けての「いつも なみなみと 生命の水は手の中にある」、あるいは「指は曲っていても天をさすには少しの不自由も感じない」といった言葉の連なりが、その鮮烈さ、迷いのなさ、屹立するヒューマニティを損ねることは一切ないはずである。

志樹逸馬の遺した詩は、志樹逸馬の詩であること、「ハンセン病文学」の詩であることをやめ、詩そのもの、文学そのものへと転生することを望んでいるのかもしれない。

……と、思うと同時に、私は、また、それとは正反対のベクトルをも見つめることになる。

木村哲也氏は、論考「よみがえるハンセン病詩人・志樹逸馬 ──遺稿ノートから明らかになったこと──」『国立ハンセン病資料館 研究紀要』第7号(2020年、pp. 15-24)において、志樹逸馬を取り巻く時代状況、そして彼の「詩作ノート」への推敲課程をつまびらかに見ていくことで、詩人・志樹逸馬の文学的本質、あるいは詩的活動の中枢に迫ろうとする。

以下に、氏の言葉を引用してみよう。

今後、志樹逸馬への注目が広がれば、彼に「ハンセン病文学」や「ハンセン病詩人」というレッテルを貼ることなしに、詩人としての評価が進むことも予想される。しかし、彼がハンセン病と格闘し、もがき苦しむ過程を経なければ、1950年代の詩人としての文学的達成はなかったというのが、本稿の明らかにしたところである。

込山氏の言葉と木村氏の言葉。ここにおいて、少なくとも表面上は見られる対立──直感的に、両氏の言葉は深いところでは対立などしていないと感じるが──は、いみじくも、テクストか作家かという、文学理論、批評理論が繰り返してきた論争を象徴するものとなっている。

作家の産出した作品を、作家と切り離して読むのか。それとも、作家や作家の生きた同時代に紐づけて読むのか。

私は長らく、作家性を捨象した、テクストとしての読みにこそ文学の本領が現れると信じてきた。そして、いまだにその思いは強い。作者を超越的な権威として措定し、そこにすべてを還元していく読みよりも、テクストへの読者の主体的参与にこそ、文学なるものの豊穣が賭けられていると思うのだ。

しかしながら、それでは現実問題、現代の読者が、志樹逸馬や『いのちの芽』などの詩に、事前に何の情報にも触れずに”無垢”なまま出会うということはあり得るのだろうか。

おそらくは、まず、あり得ない。私もそうであったように、そして本稿で志樹逸馬や『いのちの芽』を知った読者もそうであるように、いま、この時代においてこれらの詩や詩人に出会うとき、ほぼ必ず、「ハンセン病文学」あるいは「ハンセン病詩人」といった表象を通じてこれらの詩人を知り、詩集を紐解くことになるのである。

ヤウスは言う。

文学作品は、新刊であっても、情報の真空の中に絶対的に新しいものとして現れるのではなく、あらかじめその公衆を、広告や、公然非公然の信号や、なじみの指標、あるいは暗黙の指示によって、きわめて確定した受容をする用意をさせている。

私たちが生きるこの社会、この時代では、「ハンセン病文学」という「指標」なしに志樹逸馬と出会うことはない。つまり、私たちは、ほぼ必ず、「ハンセン病」というコードによって有標化された詩として、彼の詩を「受容」することになるのである。

ならば、読者が、「ハンセン病文学」という「指標」なしに志樹逸馬と出会える条件とは何か。

逆説的な言い方にはなるが、それは、この詩人の名、そしてこの詩人がハンセン病と格闘しながら自らの詩を錬磨していったことが、当たり前の常識として社会に共有されていることではないか。そうなって初めて、読者は、そうではない読み、すなわち「ハンセン病文学」というコードを外したオルタナティブな読みを実践することができるのではないか。

つまり、「ハンセン病文学」としての解釈がこの社会に定着していることを前提として初めて、私たちは、そうした解釈を相対化するもう一つの読みとして、志樹逸馬や『いのちの芽』を、「詩」そのもの、「文学」そのものとして味わうことができるのではないか。

逆に言えば、この詩人の名、この詩人がハンセン病と格闘しながら自らの詩を錬磨していったことがいまだ社会に共有される常識となっていない現状において、私たち読者が「ハンセン病」というコードによって有標化された詩として彼の詩を「受容」することは、おそらくとても大切なことなのだ。

しかし、いずれは──つまり、この稀有の詩人の名が当たり前のように人口に膾炙し、彼の履歴や人生が私たちの常識になったとき、「受容」の次の段階として、中原中也「サーカス」や谷川俊太郎「二十億光年の孤独」と同じように、「曲った手」が紐解かれる道が開かれるかもしれない。

人々は、「曲った手」がハンセン病の後遺症であることを知りながら、その上に、各々の独自の意味を解釈し、重ね合わせていくことになるのだ。

そこにおそらく、込山氏の望むような──そして私もまた望むような──、志樹逸馬の読まれ方が開かれていくことになるだろう。

(一)テクストには、それが原初の(言語的、歴史的、文化的)コンテクストにもとづいて語っていることがらを探し出すことができる。

(二)テクストには、読者と同時代のコンテクストにもとづいて語っていることがらを探し出すことができる。

このふたつの命題はもはや相互に排除しあうものではなく、逆に、相互に補完しあうものではないだろうか。

コンパニョンの言う「原初の(言語的、歴史的、文化的)コンテクストにもとづいて語っていることがらを探し出す」というのは、テクストを作者や作品の産出された同時代に紐づけて読むことを言う。逆に、「読者と同時代のコンテクストにもとづいて語っていることがらを探し出す」とは、テクストを作者とは切り離して読むことである。コンパニョンは、その両者は「相互に排除しあうものではなく、逆に、相互に補完しあうもの」であると主張する。

私にとって、志樹逸馬、あるいは『詩集 いのちの芽』の詩人たちの手に成る詩は、まさにそのようなもの、もしくは、いずれそのようになるはずのものとしてある。

作家か、テクストか。

あるいは、その両方か。

志樹逸馬や『いのちの芽』、あるいは「ハンセン病文学」との出会いは、そうした逡巡、迷いのなかで、私なりに〈読むということの営為〉を考えていくという「私のこれから」を私にもたらしてくれた。そのことだけでも、ただただひたすらに、ありがたいのだ。