弾ブレをチカラに変えて~スプラトゥーンがシューティング初心者に優しい理由~

1. はじめに

今回は、スプラトゥーンシリーズが他のシューティングゲームと

「どこが・どのように」違うのかを考えていきます。

(ここでいうシューティングゲームとは、TPS、FPSのゲームで

特に対人をメインとしてタイトルのことを扱います!)

今回のnoteを書くきっかけになったのは、尊敬するゲームデザインラボの濱村さんのツイートから。

スプラトゥーンって「塗るのが楽しい」的な話をよく聞くのですが「塗る」というフックは確かにあるけれど、そこは導入の部分。

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) December 12, 2022

ゲームデザイン的に言うと、射撃が「攻撃」だけではなくて「立体的な移動ルートを作る」という遊びも兼ねている点が優れているんだよね。

異論は超認める!

スプラトゥーンが他のシューティングタイトルとどのように違うのか。

メインのゲーム体験を比較して考察していきます。

2. 今回メインでするハナシ

まずは結論から、

今回の記事で書きたいことは、

従来から言われている

「キルできなくても楽しめる」というフックの部分、

「シューティングゲームに慣れていないユーザーをどう取り込むのか」

に加えて、

「どのようにプレイヤーが成長して、シューティングの部分を楽しめるようにしたのか」

について書いていこうと思います!

3. ターゲットとコンセプトのハナシ

まずは、ターゲットとコンセプトから。

ご存じの通り、「スプラトゥーン」は任天堂のタイトル。

家庭用ゲーム機を作り続けてきた任天堂のゲームは、

「リビングで遊べる」ことが前提となっています。

代表例は、Nintendo Wiiのコンセプトが、

「お母さんに嫌われない」ゲーム機だったといえばイメージしやすいかと。

もう発売から16年も経ったんですね!

つまり、任天堂のタイトルである以上、

流血やゴア表現のあるタイプのシューティングではダメ。

家庭で家族が楽しめる。

子供が遊ぶのを後ろから見ている親御さんも遊びたくなるゲーム。

だからこそ、「こどもが安心して遊べるシューティング」となっており、

開発初期から「インクを使う」という部分がぶれなかったのだと思います。

ゲームデザインのついて書かれた書籍などで

スプラトゥーンのコンセプトを、

「こどもが安心して遊べるシューティング」と紹介されることが多いものの、『社長が訊く』では、インクやイカの部分にフォーカスしているのは、

子供が安心して遊べる。親御さんが安心して遊ばせられるのは、

「語るまでもなく、任天堂のゲームの大前提」なんだなと感じました。

ただし、一般的なシューティングは対象年齢の高いタイトルが多いのも事実。次は、どのようにしてこのターゲットの違いを解決したのかを考察していきます。

4. キルと塗りのハナシ

スプラトゥーンといえば!でみんながイメージするのは、

やっぱり塗りではないでしょうか。

よくある説明では、

「キルできなくても塗りで貢献できる」

といった説明がされ、

「シューティングが苦手なユーザーも遊びやすいゲーム」

と言われています。

この一文で説明できるのが、

ターゲットに合っている

間口が広い

という点だと思いますが、

これでは「塗り」の説明として説明不十分だと考えています。

(勿論、ハードルの低さとインクというポップさの果たした役割も大きいです!)

「塗り」を独立した要素ではなく、ゲームプレイでどのような役割を果たしているのかを見ていくことで、

スプラトゥーンがいかに他のシューティングゲームと違うのか

を見ていきます。

ここから、スプラトゥーン3に登場する「シューター」のメインウエポンを比較した図を見ながら、以下の二つの点を見ていきます。

スプラトゥーンの武器間のバランスのとり方(メインに絞って考えます)

他のシューティングにない要素

比較する武器としては、以下の通りです。

短射程塗り→わかばシューター(わかば)

短射程キル→スプラシューター(スシ)

中射程塗り→スペースシューター(スペース)

中射程キル→プライムシューター(プライム)

長射程→ジェットスイーパー(ジェット)

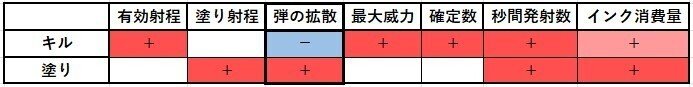

図1は、「キル」に関わる要素を抜粋したものです。

赤はこの5つのメインウエポンで最も優れているもの。

青はこの5つのメインウエポンで最も劣っているものになっています。

(分かりやすさ重視で、すべての要素を羅列しているわけではないです。)

赤を1点、青を-1点としてカウントすると、

スペース < わかば < ジェット < スシ < プライム

となります。

キルが得意な武器の方が点数が高くなっていることがわかりますね。

図2は「塗り」に関わる要素を抜粋したものです。

こちらも同様に見ていくと、

プライム < スシ < ジェット=スペース < わかば

と概ね図1の反対になっていることがわかります。

ここから、様々な比較をして武器間のバランスをどのようにとっているのかを見ていきます。

武器間のバランス

ケース1: わかば と プライム

わかば → 短射程塗り

プライム → 中射程キル

はっきりと役割が異なるので、キル・塗りの図で正反対になっています。

「キルと塗りはトレードオフ」という一番基本の部分が分かりますね。

ケース2: スシ と プライム

スシ →短射程キル

プライム →中射程キル

注目ポイントは、どちらも確定数が3発であることです。つまり、ダメージの大きいプライムの方が、削れた相手のキル能力は高いものの、フルヘルスを倒す分には変わらないです。

キルに関しては、射程と弾の拡散の分、プライムが有利。

塗りに関しては、基本的にスシ有利です。

キル武器同士でも、「射程と塗りがトレードオフ」なことが分かります。

ケース3: スシ と スペース

スシ → 短射程キル

スペース → 中射程塗り

スペースもプライムと同じく、スシを改造されてできた武器です。

(世界設定のお話)

そのため、殆どの数値が共通していて比較に適しています。

違いがあるのが、有効射程・塗り射程・ダメージ・確定数の4つ。

(インク消費量はそこまで違わないので…)

スシは、ダメージと確定数の面でキルが得意。

スペースは、有効射程と塗り射程で、射程の分だけ塗りが得意。

ここから、「キルと塗り両方に影響を与える要素は、大幅なトレードオフの対象になる」ということがわかります。

具体的には、射程と秒間発射数の2つです。

ケース3: わかば と スペース

わかば → 短射程塗り

スペース → 中射程塗り

どちらも塗りが得意で、キルがやや苦手な武器です。

前の二つの例の通り、射程も塗りもキルとトレードオフになる要素です。

「射程と塗りを両立すると、キル能力が大幅に下がる」を表した例です。

(シューター種の比較からは離れますが、キル能力を下げる代わりに

チャージすることで解決している例がバレルですね。)

ケース4: スペース と ジェット

スペース →中射程塗り

ジェット →長射程

スペースは、射程と塗り両立のためにキル能力が低くなった例です。

ジェットの場合、更に射程を伸ばし、塗り能力が低下した例です。

しかし、キル能力の面では、それぞれ4発と5発といった違いがあります。

考えられる理由としては、塗り武器の特徴として、秒間発射数が多いという特徴があります。

つまり、連射が早く、同じ確定数でも連射の遅い武器より早く相手を倒せるということです。

このことから、「確定数と秒間発射速度がトレードオフ」が言えます。

(例には出していませんが、スシとN-ZAPが顕著な例です。)

このように、様々な要素がトレードオフになっているのがスプラトゥーンのメイン武器です。このことから、キル武器と塗り武器・短射程(前衛)と長射程(後衛)を組み合わせることで、最大のチームパフォーマンスを発揮することができると言えます。

この考え方は、ロール性のチームゲームと共通していて、OverWatchやValorantといったタイトルと似た要素となっています。

他のシューティングにない要素

次に図8を見ていきます。

この図は、各要素がキル・塗りに正か負の影響を与えるかを図示したものです。(キルとインク消費量に関しては、継戦能力に関わる要素で、1vs1だと差が出にくい要素なので、図1では省いてあります。)

見てわかるように、殆どの要素がどちらか。もしくは両方に正の影響を与えるのに対し、「弾の拡散」はキル・塗りに正反対の影響を与えます。これがスプラトゥーンが他のシューティングタイトルと大きく異なる点です。

一般に、シューティングゲームで弾の拡散が大きい武器というと、

代表例はサブマシンガンです。

Varolantのスティンガー・APEXのR-99*のように、

弾の拡散が大きいという弱点とトレードオフに

連射速度が速いという強みを持った銃です。

こうした銃は、近距離戦闘に秀でている代わりに、中遠距離を苦手とする傾向があります。

*リコイルパターンが固定なので、実力で制御しきれるという面で、長距離も戦えもしますが、本来のバランス調整の意図ではないと考えて紹介しています。

こうした、「局所的に強いとがった武器」として扱われることの多い弾ブレの大きい武器を、「塗りの強い武器」として再解釈したのがスプラトゥーンの特徴です。

ですが、「局所的に強いとがった武器」も魅力的なバランスの調整方法だと感じた方もいるでしょう。ではなぜスプラトゥーンはこのような調整になっているのでしょう?次はこの点を見ていきます。

5. わかばシューターのハナシ

スプラトゥーンを始めた時、チュートリアルで装備している武器が、

この「わかばシューター」です。前章の図でわかるように、塗りの得意な短射程の武器で、弾ブレが大きいことが特徴です。

なぜ、スプラトゥーンではこの武器が最初に装備されているのでしょうか?

それには必ず意味があると考えています。

2章で説明したように、スプラトゥーンを遊ぶユーザーは、

「シューティングゲームに慣れていないユーザー」が多いと想定されます。

そのユーザーにいきなり高度なエイム技術を要求するキルを求めても良いのでしょうか?

それでは、キルできない!楽しくない!となったユーザーは

ゲームをやめてしまいますね。

ここで重要なのが、「弾ブレの大きい」武器です。

弾ブレが大きい武器は、至近距離以外で安定してキルをすることが難しいため、キル能力が高くないと言えます。

キル能力が高くない=「そもそもがキル役ではなく、サポート役」

としてゲームに実装されている点がポイントです。

キルがあまりできなくても大丈夫なように考えられての采配だと考えられます。

しかし、キルをしなくても良いわけではないのです。

例えば、OverWatchのヒーラーなど、キル能力が高くない(できはしますが&ゼニヤッタやモイラはおいておきます…)代わりに特定の役割に特化させると、ヒールのスペシャリストである必要が出てきます。

DPSやタンクが回復できない(もしくは、あまりできない)ゲームバランスなので、責任を持つ必要が出てきます。

つまり、ロールに分けてしまうと、専門的な役割が求められます。

なので、ロールに分けることなく、あくまで塗りが得意とすることで、

周りのプレイヤー視点も、「わかばだから、キル数が多くなくてもしょうがない」と、受け入れてもらえるわけです。

また、わかばシューターのサブスぺを見ると、初心者が成長する構図が見えてきます。

サブ : スプラッシュボム

スペシャル: グレートバリア(1はバリア、2はインクアーマー)

サブのスプラッシュボムは、遠距離へアプローチする手段であるとともに、爆発が直撃すると相手を一撃で倒せるボムで、爆発までのタイミングも早いです。また、ボムでのキルは、メインでのキルよりエイムに依存しないため、初心者でもキルを取りやすくなっています。

スペシャルでは、1,2は遠隔から見方を支援できるバリア、アーマー。3は接地位置を守るバリアになります。

特に、1と2に当てはまるのですが、初心者プレイヤーが相手のいない安全な場所を塗り、スペシャルを貯め、そのスペシャルを使うだけで、味方に貢献できるため、前線にでなくても活躍する方法がありました。

また、スプラトゥーンの仕様として、リザルト画面で、キルとアシストが合算で表示されます。これは珍しい仕様で、大抵のゲームでは、キルとアシストは別表示です。その理由として、キル数を稼ぐことがプレイヤーの楽しみになっているため、アシストと分離して表示するのです。では、なぜスプラトゥーンではキルとアシストを合算して表示するのか。それは、合算表示にすることで、キル数のみよりかさましされた数字が表示されるため、0キルであっても、アシストの分が加算されて、プレイヤーのモチベーションを下げない工夫となっています。

まとめると、接敵せずに自陣を塗って、スペシャルを使い、そのアーマーをつけた味方がキルをすることで、アシストが付く。また、スプラッシュボムによるエイムに強く依存しないキル手段。そうすると、メインでの戦闘をしなくてもリザルトでは貢献できている実感を得ることができるのです。

わかばシューターが入口となって、

「新たに解放される武器を使ってみよう!」

「リザルトのスコアをもっと伸ばしたい!」

「もっとキルをしたい!」

「射程の長い武器を使ってみたい!」

といった様々な欲求が生まれ、プレイヤーがシューティングゲームに入り込めるようになっています。

6. シューティングのゲーム性のハナシ

前章を読んでみて、「わかばシューターが入口になることは分かったけど、シューティングへの導入がスムーズに進むのかは疑問。」と思った方もいるかもしれません。

そこで、6章ではシューティングゲームのゲーム性について説明し、プレイヤーがよりキルを求めるロジックを説明します。

まず、シューティングゲームのゲーム性を考えていきます。

「ゲーム性」の定義に関しては、桜井さんの以下の動画の、

ゲーム性=「かけひき」×「リスクとリターン」とします。

すると、シューティングのゲーム性は、

「正確に的をねらって撃つこと」

と言えます。

正確さが足りないと攻撃を外してしまうリスクと、当てた時にリターンの塩梅がシューティングの醍醐味と言えます。

もう少し分かりやすく説明するために、

アクションゲームとシューティングゲームを比較していきます。

下の図9は、アクションゲームとシューティングゲームでそれぞれ攻撃をする際に背負うリスクをまとめたものです。

基本的に、アクションゲームは攻撃を当てることが容易なため、相手に近づく必要があったり、格闘ゲームなどでは複雑なコマンド入力を求められたり、ゲージの管理など複雑な管理が求められます。また、攻撃の隙も大きい傾向にあります。

しかし、シューティングゲームはこうしたリスクを背負う必要はありません。その代わりに、正確なエイムと弾数の制限の中で戦うのです。

つまり、

攻撃を当てやすいがために、他の様々なリスクを背負うアクション

攻撃を当てにくいがために、他のリスクが軽減されるシューティング

という違いがあります。

ここからわかることは、正確にエイムして狙うことは、他の数々のリスクに匹敵するだけのリスクがあるということです。

ここで話をスプラトゥーンに戻すと、接敵せずに塗りをするという行為は、正確なエイムを必要とせず、リスクと無縁の行動であるため、そこからプレイヤーの感じる楽しみは限定的なものになるということです。

繰り返し遊ぶ中で、自身の成長を感じる機会が少なく、また対戦ゲームは対戦相手がいるから繰り返し遊ぶ中でマッチ毎に変化が生まれます。

こうした要素を考えると、「塗りだけでずっとは楽しむことは難しい」と言えます。

フロー理論・勝てないときでも、できることがある(サバイバル)

入口(若葉)

塗り・キル・射程・拡散率(ずっと塗だけしてて楽しいの?あくまでシューティングのメインの楽しさはリスクを負って・正確に弾を打つこと=複雑なアクションの入力がない分。競うこと)&プレイヤーが成長する・小さな成功体験(キル・アシストの表記わかば)ローラー・ブラスター・バケツ

7. アクションとサバイバルのハナシ

次に、シューティングゲームをざっくりと分類する方法の、

アクション↔サバイバルの話をしていきます。

スプラトゥーンがアクション寄りのゲームであるという点から、ターゲットにあったゲームデザインであることを説明していきます。

シューティングゲームといえば、弾を発射して敵を倒すことが楽しみとなっているゲームジャンルですが、その中身を見ていくと、

大きく2つのパターンに分かれます。

アクション

制限が少なく、動き回りながらの戦闘を楽しむジャンル。スキルや特殊なアクションを持つゲームが多い

サバイバル

弾ブレ(リコイル)が強く、移動しながら弾を撃つとブレるなど、リアルな戦闘をシミュレートしているゲーム

下の図10は、図11を基にシューティングゲームの人気タイトルを

アクション↔サバイバルの二軸で表したものです。

弾を撃つ。移動する。といった全ゲームタイトルに共通する基本部分(物理メカニクス)と戦闘スタイルの違いを抜き出して比較した結果、このようになりました。

スプラトゥーンを含むアクションゲーム寄りのシューティングゲームの特徴として、制限の少なさがあると思っています。

例えば、Apexより左側の5タイトルでは、弾数に制限があるため、むやみやたらに撃つことができません。

また、ValorantやCSGOなど5vs5爆破と言われるジャンルでは、相手のチームに情報を与えないために、基本的に足音を出さないように移動する必要があります。

スプラトゥーンではこのような制約が少なく、かつ塗りによってキルが出来なくても最低限貢献できる手段があります。

ここで言いたいことは、「だから初心者に優しい」ではなく、

「プレイヤーの離脱率を下げ、成長を助けている」ということです。

どういうことか説明していきます。

プレイヤーの離脱率を下げる工夫

ゲームの没入体験を作る条件に、チクセント・ミハイの提唱する「フロー」というものがあります。

以下の図を見てください。

このように、自身のスキルと与えられた課題の難易度のバランスが取れている時、人は充足感を感じます。対して、課題が簡単すぎる時は退屈を、課題が難しすぎる時は、不安を感じます。

ここで注目したいのは不安です。

スプラトゥーンを含めた対人をメインとしたシューティングゲームは、

マリオのステージギミックのような、遊ぶ毎にプレイヤーが習熟していって、多くのユーザーがクリアできるような設計のゲームと設計思想が異なります。

バンカラマッチ(ガチマッチ)に挑むと、C-から始まり、自身の適正レート(自身と同じくらいのプレイヤースキルを持ったプレイヤーの集う難易度帯)までランクアップした後、自身が飛びぬけて活躍できない機会が増えていきます。満足な活躍もできずに負けてしまうこともあるでしょう。

特に、スプラトゥーンからシューティングを初めたプレイヤーに多いと思います。(自分もそうだったし…)

そうした際に、シューティングゲームに慣れたプレイヤーなら、エイム練習をしたり、マップ研究をしたり、スキルの使い方を見直したり、自己研鑽をすると思います。しかし、はじめてシューティングを遊ぶプレイヤーにはハードルの高い行為です。

そうならないように、うまく活躍ができないマッチをいかに楽しんでもらうかはとても大事です。

例えば、わたしのよく遊ぶValorantでは、足音をむやみに鳴らしたり、発砲すると、相手に情報が伝わってしまいます。そのため、撃ち合いの瞬間までは銃を撃つことはありません。そんな中で撃ち合いにすぐ負けてしまうと、シューティングゲームを遊んでいても銃を撃つ機会はほとんどありません。

(そのヒリヒリ感と、HS1発の撃ち合いが同タイトルの魅力でもあります)

しかし、スプラトゥーンでは、満足にキルが出来ないマッチであっても、塗りで貢献するなど、他の貢献方法があるとともに、

銃を撃ってもよい。撃つことでポジティブな影響がある。

という他のシューティングゲームにはまずない要素を持っています。

こうすることで、マッチに関われずに何もできないという事例を減らし、

プレイヤーの離脱率を下げることができます。

プレイヤーの成長を助ける工夫

アクション寄りのシューティングゲームだからこそできるプレイヤーの成長を助ける仕組みをここでは2つ紹介します。

一つ目は、短時間での復活で待ち時間が生じないことです。

サバイバル要素の強いシューティングゲームでは、復活できるゲームは稀です。(例示したタイトルだと、Apexのみ)

しかし、スプラトゥーンでは、やられてもすぐに復活できるために、マッチ中に何回も試行錯誤することができます。

二つ目に、エイム依存の少ない武器が考えられます。

例えば、ローラー。エイムへの依存度を下げ(勿論ある程度必要ではありますが)、「相手にいかに近づくのか」といった別の方向性でプレイヤーが工夫して成長することができます。

一般的なシューティングは、エイムを鍛えることから逃げることのできないタイトルが多いことを考えると、アクション寄りタイトルだからこその強みだと感じます。(同じくアクション寄りのOWでは、ラインハルトなど近接攻撃の強力なヒーローがいます。もっとも、e-sports色の強いタイトルですが)

8. まとめ

気づいたら文字数がとんでもないことになっていました・・・

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

スプラトゥーンには、任天堂のターゲットユーザーに合うように様々な工夫が施されていることが伝わったらいいなと思います。

シューティングゲームのキルに、塗りを合わせることで、シューティングゲームのユーザーには勿論、シューティングが初めてのユーザーを取り込んで、成長を手助けする工夫は素晴らしいですね!