『丁寧に暮らす』を教えてくれる絵本

『ペレのあたらしいふく』

作:エルサ・ベスコフ

訳:おのでら ゆりこ

出版社:福音館書店

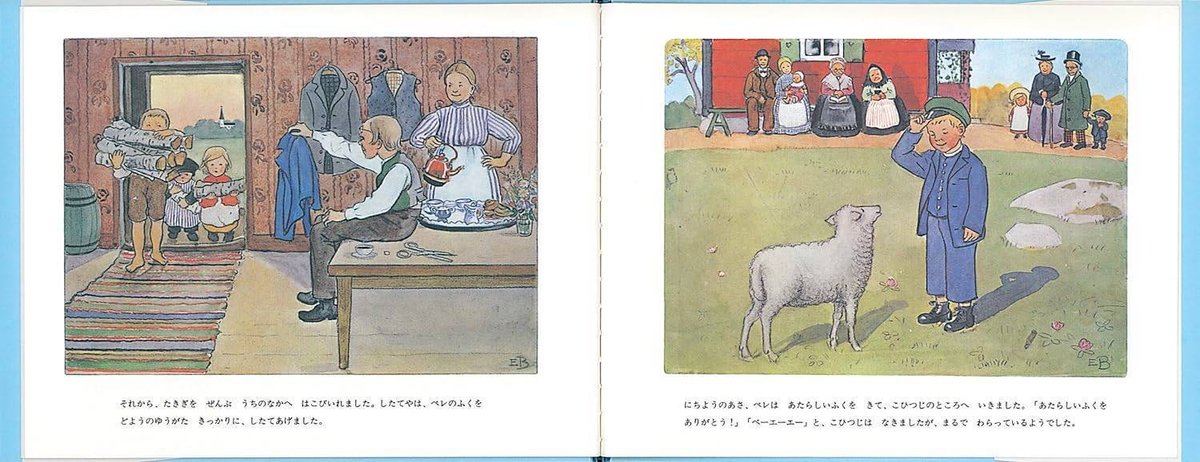

子羊の世話をする男の子、ペレが羊や近所の人たちの協力で、青い服を手に入れるまでの楽しいお話です。ペレは上着が小さくなってしまったので、自分で羊の毛を刈り取った後、すき、紡ぎ、織り、染め、仕立てを家族や近所の人たちの助けをかりて上着を作り上げていきます。それぞれの工程と、そのお礼にみんなの仕事を手伝うペレの姿が、美しい自然を背景に生き生きとみずみずしく描かれます。

この絵本は書店の目立つ場所に展示されているのを見つけて、一目惚れして購入した絵本でした。ブルーを基調とした表紙に、羊と少年が水彩の淡い色調で描かれています。

作者のベスコフが絵本作家として全盛期だった1910年代に描かれたものだと知って、100年以上も読み継がれた名作は、どの時代でも受け入れられるのだということを、改めて実感できました。

物語りのストーリーは簡単で、成長期の少年は着ている服が小さくなったので、新しい服を作ろうと考えました。

自分が育てている羊から毛を刈り取り、羊毛をすいて紡いで、機織りで織って染めて、仕立て屋さんに仕立ててもらうまでの工程を、色々な人に手伝ってもらう代わりに、作業の間その人たちのお手伝いをするペレ。

そのお手伝いは多岐にわたります。

畑の草取りに牛の番、枯草集めに豚のエサやり。

そして服を染める青い染粉を手に入れる際は、ペンキ屋のお使いに小舟を漕いで雑貨屋まで買い物に行っています。

そして自分で染めた布を、母親に機織りで布に織ってもらう時は、幼い妹のお守りをしました。

昔のスウェーデンの農村風景の描写の美しさで、その労働の大変さにはあまり思いが至らないのですが、10歳前後の少年にはとても出来そうもないように思えます。でも昔はこうした労働が幼い子どもであっても日常の生活の中にあって、当たり前にこなしていたのでしょうね。

昔の日本でも、幼い子どもが一人前の労働力として頼りにされていた時代がありましたが、現代でそれをさせようとすると虐待になってしまいそうです。

でも苦労して出来上がった服を着た時のペレの表情は、誇らしげで達成感に満ちています。そんなペレを、服造りを手伝った人たちも優しく見守っています。

この絵本では服でしたが、物が出来上がるまでには様々人たちが関わり、多くの工程を経て完成します。

そのことを知っているのと知らないのとでは、物に対する扱い方も違うでしょうし、愛着心も自然と湧いてきます。

苦労して手に入れた服を、ペレは大切に着るでしょう。

そしてこれからも羊を愛情深く育てるでしょうし、仕立てるのに手伝ってくれたおばあさんたちにも、敬意をもって接すると思います。

このペレの物語りをより暖かく豊かなものにしているのは、背景に描かれた美しい情緒的なベスコフ絵です。古い時代のスウェーデンの牧歌的な風景に、人々の生活の中にある糸車や機織り機、暖炉や家具。一つひとつの風景が丁寧に描かれ、シンプルで豊かな暮らしが見て取れます。

この絵本は人間として豊かで丁寧に暮らすことの尊さを、自立心溢れるペレの姿で伝えてくれる、ベスコフの名作だと思います。