盛り上がるコミュニティには何が必要か?『荒野行動』の事例から考えるユーザー参加のあり方

こんにちは!スゴロックスです。

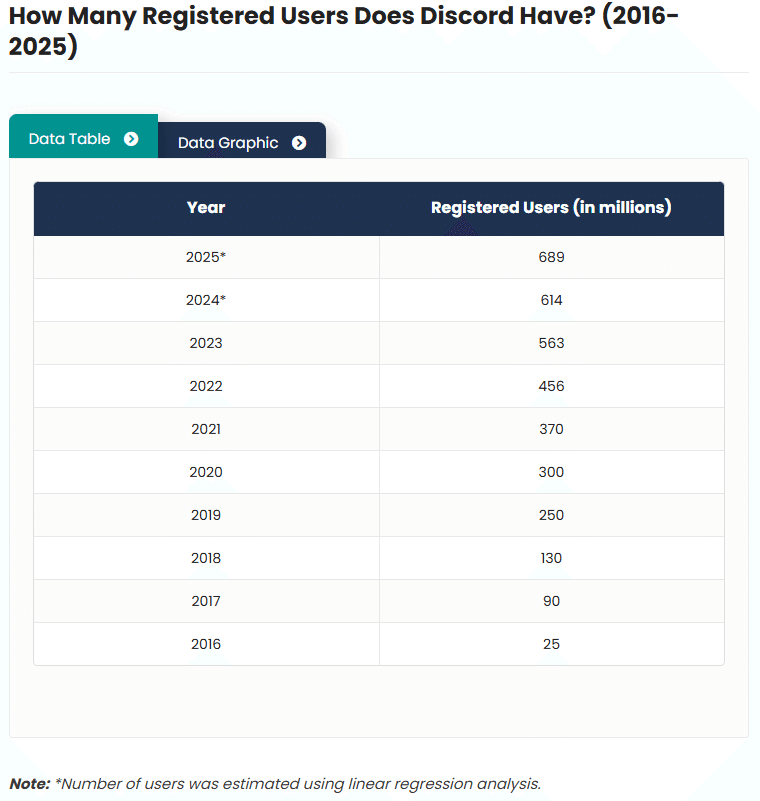

2024年がもうすぐ終わろうとしております。その中でも、気になっていることが一つあります。それは「Discordのアカウント数は6億を超えたのか?」という点です。

Discordは6億ユーザーを超えたのか?

この6億という数字は、今年4月に「bank my cell」の記事に掲載された予測です。

同記事によると、2023年時点のDiscordのユーザー数は5億6300万人であり、2024年には6億1400万人、2025年には6億8900万人になるだろうと予測しています。

https://www.bankmycell.com/blog/number-of-discord-users/

こちらの記事に掲載されている2024年、2025年の数字はあくまで「推定」なので、公式の情報発信が待たれる所ではありますが、仮に2024年内に6億人を突破しているとしたら、驚くべき伸び方です。

Discordというサービス自体がスタートしたのは2015年。2016年のユーザーは2500万人。2024年には6億(推定)。この8年間で、ユーザー数が24倍にまで膨れ上がったことになります。

https://www.bankmycell.com/blog/number-of-discord-users/

「すべての人が居場所を見つけられるスペースづくり」を使命に掲げた同サービスは、コミュニティ形成と非常に相性が良く、ゲーム・エンタメ領域でも、公式・非公式を問わず、多くのサーバーが設立されています。

実際、ゲーム・エンタメの領域では、コミュニティ形成にあたってDiscordを使用している事例は非常に多く、「ゲーム」のタグがついているサーバーの数は2024年12月にDISBOARDに登録されているだけでも22,333件。

多く使用されているタグの一覧には、『MINECRAFT』『VALORANT』『原神』など、名だたるゲームタイトルが並んでいます。

https://disboard.org/ja

Discordユーザー数の伸長と、「ゲーム」のタグ付けの多さは、現代のゲーム・エンタメにおいて「コミュニティ形成」の重要性が非常に高いことを示しています。

スゴロックスもゲーム業界に身を置く以上、やはりこの領域は気になるところ。

その一方で、Discordのサーバーを立てれば全てが上手くいくわけではなく、コミュニティ運営には「技」が要ります。

また、いくら「技」を掛けても、そのコミュニティの核となる「ゲーム自体へのユーザーの熱量」が無いと、盛り上がりは生まれません。

今回は「盛り上がるコミュニティには何が必要か?」について、具体的なゲームタイトルの事例を紹介しながら、考えていこうと思います。

『荒野行動』の盛り上がり

まずは、どのようなゲームのDiscordが盛り上がっているのかについて見ていきます。

今回は、Discordサーバーへの参加人数などを調査できる「Disbord」を使って、対戦ゲームの公式コミュニティの規模を調べてみました。

日本国内の対戦ゲームだと、やはり『荒野行動』の18万人という数が圧倒的ですね。他の対戦ゲームコミュニティと比較しても一桁違います。

今回は、『荒野行動』のコミュニティでどんなことが行われているのか、分析していきたいと思います。

ユーザー同士の対人関係を作る「コミュニティ大会」

『荒野行動』コミュニティの最大の特徴は、ユーザーが主催する「コミュニティ大会」が公式Discordの中で活発に開催されている点です。

「コミュニティ大会」の盛り上がりは非常に大きく、毎週のように誰かがコミュニティ大会を開催して、多くの参加者が集まっています。

『荒野行動』公式の定めるコミュニティ大会の定義によると、同大会は競技性だけでなく、社交やチームワーク等、プレイヤー間の交流も目的であるとのことです。

また、独自で賞金を設定したり、公式の素材提供があったりと、ユーザー側でかなり自由度高く開催することができます。

https://www.knivesout.jp/eventcenter/preview.html

プレイヤーが気軽に大会を主催・参加できるよう敷居を下げることで、コミュニティに積極的に参加できる環境を実現しようとしているようです。

コミュニティ大会は、プレイヤーにとって腕を競い合う場であると同時に、新たな仲間と出会い、交流を深める場にもなっています。

コミュニティ大会は、公式Discord内で広報もされるので、大会を開くにあたってネックになる「参加者数」のハードルもクリアしやすそうです。

さらに、『荒野行動』の運営は、ユーザー主催の大会を後押しするため、「荒野行動を利用した自主大会公認制度利用規約」を設けています。

こういったルールがあることで、主催者は安心して大会を企画できますし、参加者もフェアな環境で競技を楽しむことができます。

ユーザー主体で大会開催する場合、このようにルールやガイドラインを明確化することは、非常に大事ですね。

即席の「ゲリラ大会」も実施できる文化

また、荒野行動の特徴的な文化の一つとして「ゲリラ大会」と呼ばれる即席のイベントも行われています。

この大会は、運営を介さない手軽な開催方式と、少額の賞金が得られることが特徴の大会です。プレイヤーは気軽に参加できるため、実戦の練習の場となっています。

【本日21時よりゲリラ開催!】

— 荒野行動攻略_Game8|8日,20日,28日にgame8杯開催! (@KO_Game8) December 8, 2024

⏰¦12月8日(日)21:00

👬¦#デュオ #ゲリラ

💰¦1500×2

🐝¦参加条件はこのポストのRP

🔑¦PW公開時間

・ルームNo10分前

・PW20:58

確定枠はリプにて20:50頃まで

※優勝者は翌日23:59までにDMに報告してください#デュオゲリラ pic.twitter.com/P2cGltImRy

成績優秀者には、Amazonギフト券やPayPayといった報酬が贈られるため、プレイヤーの参加意欲を高める動機づけとなっています。

「上手くなりたい」という目標を育む公式大会

対戦ゲームをプレイするプレイヤーの多くは、「もっと上達したい」「大会で良い結果を残したい」という目的意識を抱いています。

荒野行動において、このようなプレイヤーのモチベーションを高め、継続的な参加を促しているのが「公式大会」の存在です。

公式大会の具体例としては、「FENNEL FRIDAY LEAGUE(FFL)」や「Astral Gaming League(ASGL)」、「Knives out Wednesday League(KWL)」などがあり、これらは荒野行動の3大リーグとして知られています。

これらのリーグは、荒野行動の競技シーンを盛り上げる重要な大会として、多くのプレイヤーやファンから注目されています。

例えばFFLは、プロチームが多数参加する大規模な大会で、荒野行動の競技シーンを象徴するイベントです。

FFLでは、高額な賞金やスポンサーの支援が用意されているため、プレイヤーがプロとしてのキャリアを築く重要なステップとしても位置づけられています。

「人間関係」と「目標意識」がポイント

ここまでで紹介した『荒野行動』の事例は、コミュニティ大会による「コミュニティ内の関係性の構築」を目的にしたものと、公式大会・ゲリラ大会による「上手くなりたいという意識の醸成」を目的にしたものの二軸です。

実はこの二軸は、社会心理学的な切り口から見ても、非常に理にかなった内容です。

ゲームのコミュニティは、加入も脱退も自由。だからこそ、ユーザーが自発的に「所属し続けたい」と感じてもらうことが非常に重要になってきます。

では、なぜ人は自発的に「コミュニティに留まりたい」と思うのでしょうか?

このような「コミュニティの一員として留まりたい」と思わせる要因のことを、社会心理学では「集団凝集性」と名づけています。

この「集団凝集性」の文脈では、「コミュニティ内部での良好な人間関係(対人凝集性)」と「何かの目的を達成したい意欲(課題達成凝集性)」の双方のバランスが備わっていることが、コミュニティに留まりたいと思うにあたっての重要な要素だと語られています。

『荒野行動』の施策に当てはめて考えると、プレイヤー間の人間関係を育む「コミュニティ大会」は「対人凝集性」を育むこと、上手くなりたいという目的意識の醸成に繋がる「公式大会・ゲリラ大会」は「課題達成凝集性」を育むことに、それぞれ寄与しています。

対戦ゲームは、この「集団凝集性」をデザインしやすいゲームジャンルであると思います。

まず「対人凝集性」について言えば、対戦ゲームは「対戦相手」がいないと成立しないので、対人関係を構築しやすいゲームジャンルだと思います。

それこそアーケードゲームの時代から、対戦したユーザー同士でライバル関係ができたり、大会やカードのトレ―ドなどを通じて人間関係が構築されたりしてきました。

「課題達成凝集性」についても同様です。多くの対戦ゲームは、その性質上、「ゲームの腕を磨きたい」と思っているユーザーが少なからず存在します。

コミュニティづくりという視点においては、ユーザーにこの双方が享受される環境づくりが、やはり重要なのだと思います。

「熱量」なくしてコミュニティなし

ここまで、『荒野行動』のコミュニティで行われている施策を例に、「コミュニティを盛り上げるには何が必要か?」について考察してきました。

ですが、これらはあくまで盛り上がりを作るためのいち手段にすぎません。

最後に強くお伝えしたいのは、そもそも「ゲームに対するユーザーの熱量」が存在しなければ、どれだけ良いコミュニティ施策を打っても、大きな盛り上がりにはならないということです

まずは、「良いゲーム体験」があって、そのゲームタイトルに夢中になってくれる、熱量を持って接してくれる、種火になってくれる「ユーザーがいること」が大前提です。

そもそものゲームやコンテンツ自体の面白さや、開発の熱量、本気さがなければ、種火は生まれません。

コミュニティ作りは、焚き火をすることに似ています。

焚き火をする時は、種火を用意し、薪をくべて、一生懸命うちわで風を送り、大きな炎に育てていくと思います。

一方で、種火が無ければ、いくら薪をくべて、一生懸命に風を送っても、火は大きくなりません。

まずは、どんなに小さくとも、種火が必要です。

コミュニティは熱伝導です。そもそもゲームに熱中してくれるユーザーが居ないと、コミュニティは盛り上がりません。

そういった意味では、コミュニティを育成するコミュニティマネージャーは、まさしく「コミュニティ」という火を大きく育てる「火の番」であるといえます。

そういった意味では、コミュニティマネージャーは、「今行っていることは、風を送っているのか?薪をくべているのか?それとも、火種を入れているのか?」を常に自問し、自答することが求められていると思います。

ポジティブな循環を生みだす

最後に、今回のテーマ「盛り上がるコミュニティには何が必要か?」について、西Pのコメントを紹介。

『魁 三国志大戦』でも、Discordの運用を始めました。

本格的にDiscordの威力を体感するのは、今回が初めてかもしれません。

色々と葛藤しながらではありますが、プレイヤーの皆さんとコミュニケーションをとり始めています。

プレイヤーの皆さんの近くで、こうして開発が出来るのは、アミューズメント出身の自分としては本当に心強いです。

『魁 三国志大戦』の本編はまだ稼働していないのですが、稼働し始めたら『荒野行動』の様に、プレイヤーの皆さんが楽しんでいただける、それを後押しできるようなサービスを展開したいです。

まずは、熱量、体験を作ることを重視。

ゲームを楽しんでいただき、プレイヤーの皆さん毎の好きなカードや好きな戦術、「あれって強いの?」や「あのプレイヤーのあのやり方どうやってやるの?」など、たくさんお話のきっかけになる作りをしていきたいです。

モチベも、実感もあります。

そして、それをいいサービスに転換して、ますます熱量を感じながら、実感して、さらにいいサービスへと育てていく。このポジなループを作っていきたいです。

今回は「盛り上がるコミュニティには何が必要か?」について語ってまいりました。

一方で、この記事で執筆させていただいたことは、あくまで僕たちなりのいち視点だということに、ご留意いただけましたらと思います。

このスゴロックスのnoteで取り上げて欲しいトピックやキーワードがありましたらこちらまで‼

ぜひぜひ、皆さんのコンタクトをお待ちしております!

スゴロックス公式webページ: https://sugorocks.com/

スゴロックス公式X: https://x.com/Sugorocks_O

スゴロックス公式facebook: https://www.facebook.com/sugorocks/