「エンゲージメントサーベイ」に翻弄される社会と企業について

日本の従業員のエンゲージメントレベルは最低水準?

「日本企業は、エンゲージメントの高い従業員比率が極めて低い!」「5%しか存在せず、125カ国で最低レベル!」というGallup社の調査を元に、「日本の従業員のエンゲージメントを上げよう!」という流れが強まっている

また、『労働経済の分析』厚労省(2018)、『経営労務政策特別委員会報告』経団連(2020)においても、エンゲージメントの重要性が強調され、さらに「錦の御旗化」してきている。

ただし、そもそも西欧諸国と日本とでは雇用制度が異なるために、本当に日本企業に即したものになっているかは不明であり、低スコアの背景には、日本の従業員の回答時のバイアス(=ポジティブな感情の表現を抑制する傾向)等の影響もあるとされる。

踏まえて、「日本の生産性が低いのは、エンゲージメントが問題だ!」「だから、企業としてエンゲージメントを上げないとダメだ!」というような「微熱気味なエンゲージメント向上論」に対し、熱に浮かされることなく、冷静に本問題を捉えていく必要があるのではないか?と思い、本記事を書いた。

「エンゲージメントサーベイ」と「可視化の病」

「向上のためには、まずは可視化から」という流れもあり、「エンゲージメントサーベイ」を導入し、統合報告書に記載する企業も出てきている。

一方で、現場社員目線を聞くと、「自分の会社では、"エンゲージメント"という言葉が独り歩きしている」という声を度々聞くことがある。

坂井としても、「統合報告書」でデカデカと「弊社のエンゲージメントスコアは高水準!」とアピールしている企業の中の人から、「内部の実態は、そんな感じではないですよ」という悲痛な叫びを聞くこともある。

※「群盲像を撫でる現象」とも言えるので、どちらが正かは不明。

「可視化」「見える化」は聞こえの良い言葉であるが、「数値が出た以上は解決しなければならない」というプレッシャーを生み出し、「数値を活用して改善」ではなく「数値に翻弄されて疲弊」という事態が発生する。

最近聞いた最悪のケースとしては、「エンゲージメントを高めること」ではなく、「エンゲージメントサーベイのスコアを高め、採用のアピールに繋げること」が目的化されているという事態である。

「エンゲージメント・パノプティコン」の如く監視され、「お前の部署のエンゲージメントスコアが低くて、足を引っ張っている!」「向上施策は自分で考えてな」という依頼がマネージャーに届くが、そもそも低スコアの原因は、必ずしも「マネージャーの力量」とは関係ないのではないか。

「事業環境の変化」という外部因子もあるのに、「マネージャーのお前がなんとかしろ」という責任に転嫁される事態は、どうかと思う。コントロールできない課題をコントロールしようとしても無意味である。

※もちろん、本当にハラスメント的行為をしているマネージャーもいるので、その対処は必要。

「エンゲージメントサーベイの提供者側」の課題点

「エンゲージメントが低いのは、国家・企業の問題だ!」と課題を粒立てることにより、発展していく産業・業者も存在する。

ロジックとしては、「日本はエンゲージメントが低い」⇒「日本企業にとって大きな伸びしろだ」⇒「まずはサーベイを取得しましょう」⇒「あれもこれもやりましょう」⇒「継続的にモニタリングしましょう」というビジネスモデルが確立できる

どのビジネスもそういう性質があるために、特に否定するものでもないが、「解決策」が伴ってないままに「可視化」を強調しても、企業はサーベイに翻弄されてしまうだけである

坂井の顧客でも「こういうエンゲージメントサーベイの結果が出ているが、サーベイ提供社に聞いても、具体施策がないために相談したい」という話を聞く。「なんだそれ」と思いつつ、理論で分解して、説明するようにしている。

業者に解決策を聞いたとして、「横串の連携」「コミュニケーション量の確保」など、Chat GPT的なテンプレ回答しか出てこないという話である。

上記のように、理論で課題を分解できず、施策もChat GPT並の解像度である場合、エンゲージメントスコアを上げる最速の手立ては、「会社として、このスコアを上げ、採用に繋げたいと思っているので、ぜひ協力してください」という号令をかけ、回答者のスコアを上振れ方向に持っていくことなのかもしれない。

でも、それは何の意味があるか不明であるし、「入社したら全然違うじゃないか!」となるので、本質的な施策とは思えない。

「エンゲージメントサーベイ」の「ディスエンゲージメント化」プロセス

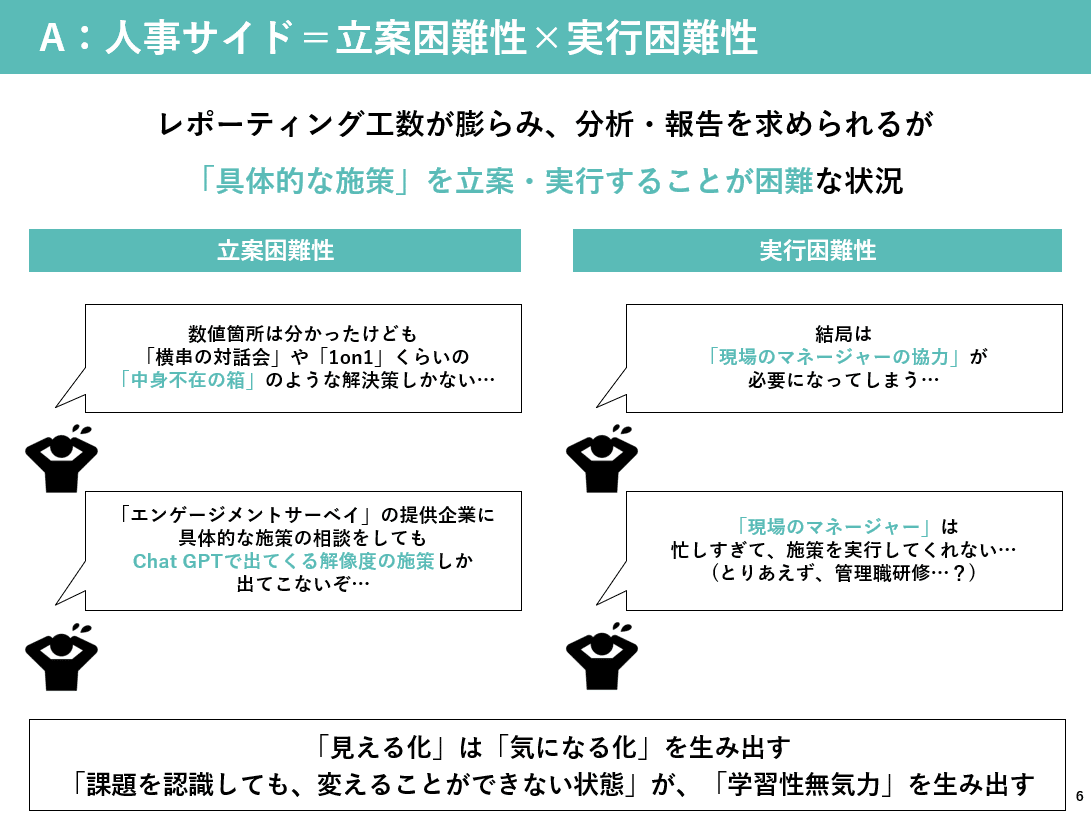

施策の伴わないエンゲージメントサーベイは、A:人事、B:現場マネージャー、C:メンバーに対して、過大な負荷をかける恐れがあり、「言っても無駄」を伴う「ディスエンゲージメント現象」を生み出す可能性がある。

そのプロセスについて、A:人事、B:現場マネージャー、C:メンバーの視点で解説していく。

A:人事の視点

経営層から「エンゲージメントを向上したい」というお題が来る。それに呼応する形で「エンゲージメントサーベイ」を導入することになり、ここから「可視化の病」に突入していく。

「エンゲージメントサーベイ」を取得して「見える化」とて、「解決策の解像度」は極めて低いために、「経営理念の浸透⇒社長との対話会」、「横串の連携⇒マネージャー同士の対話会」など、視力0.1以下の曖昧な解決先に帰結してしまう。

背後には、「組織内で対話をすれば、意見の対立もなくなり、相互がわかり合えるはず」という淡い期待が存在するが、「対話をすれば世の中が良くなる」ならば、この世界の誰も困っていない。

「対話が無価値」と言うつもりは毛頭ないが、理論という共通言語を持たないマネージャー陣が集まっても、特に生産的な議論にはならない。

対話技術の土台として、「コーチング」などの研修が導入されるものの、「コーチング×◯◯理論によって、◯◯という状態を△△にする」という課題解決型のものでないので前に進まない。

※そもそも、課題解決を志向してはいけないという空気感すら醸し出される時があるが、あれはなんなんだろう。

そもそも、人事/組織施策は、「組織課題で悩む時間を最小化し、事業を伸ばす時間を増やす」が重要と思うが、その前提が果たされず「事業に資する人事」ではなくなっていく。

人事が当たり障りのない施策を導入すると効果が出ず、さらには現場マネージャーからは「また、何か人事が始めたよ」となってしまう

踏まえて、人事側のリーダーシップが重要であるが、「現場への忖度で導入した人事施策によって、次の世代の人事施策への抵抗感が強まる」という悲劇を生むために、人事として後世への負債を残してはいけないと思う。

B:マネージャーの視点

「エンゲージメントサーベイのスコアを上げろ」と言われても、何をすればいいかわからないまま、何か動けと頼まれる。

人事が提供する研修で「コミュニケーション量を増やしましょう」「傾聴をしましょう」というChatGPT的な解決策を提示されても、何をしたらいいのか分からない。

大量の項目が記載された組織サーベイを渡されても、「医者なし人間ドック」を受けているようなもので、「謎のマネージャー対話会」に参加させられ、「まぁお互い大変だよね」という感想で終わってしまう。

そもそも、マネージャーにおいては、施策立案の壁×実行の壁があり、実行の壁においては、マネージャー陣だけが人材育成やマネジメント理論を学習しても、効果は薄い。

そもそも、コーチングやフィードバックにおいても、「実行する側の技術」にフォーカスされがちであるが、「実行される側のマインド」の方が重要である

加えて、現代のマネージャーは多忙を極めており、さらにはいつ退職するか分からない部下に対して、わざわざ踏み込んだコミュニケーションをするインセンティブがない。

その中で、経営層は「うちの会社はミドルが弱い」というが、構造的な課題を把握できていないのでは?と思う。

C:現場社員視点

人事が投下する「空中戦施策」で変化実感は得られず、サーベイに回答したとて、「誰も動いてくれない」という現実に直面する

たまに話を聞いてくれるHRBPものらりくらりであるが、HRBPとしては、事業部マネージャーとの信頼関係が重要なので、わざわざリスクを取ってまで、現場マネージャーに「こうして欲しいです!」とまで伝えるインセンティブが弱い。

そもそも、事業部マネージャー>人事のパワーバランスもあり、「まぁまぁ、たまに様子を見てあげてくださいよ」くらいのコミュニケーションにとどめてしまう。

メンバーとして「どうせ変わらない」のであれば、無難な回答をすればよい。一部の人を除き、「どうせ辞めるし、一矢を報いるか」と思った時のみに、サーベイで組織不満を書き、後に退職していくのが関の山なのかもしれない。

言っても無駄による「組織的な学習性無気力」

かくして、人事⇔マネージャー⇔メンバーの3者は、「言っても無駄」の空気に包まれていく。

A:人事の言い分

「エンゲージメント向上の鍵は、マネージャーにかかっているが、あまり協力的ではない」

B:マネージャーの言い分

「エンゲージメント向上タスクを振られているが、支援が竹槍すぎるし、それどころではない」

C:メンバー

「謎にエンゲージメントサーベイが取得されているが、特に誰も動いてくれない」

こうして、どんな施策をしようにも、「人事施策への白けた目線」と「言っても無駄」がデフォルトモードになり、組織課題の解決難易度が跳ね上がっていくのである

上記の現象を踏まえて、「エンゲージメントサーベイ」による「ディスエンゲージメント化現象」が起きているケースを見るにつけ、「エンゲージメントサーベイ」は本当に企業を助けているのか?どういうエンゲージメントサーベイならば企業を支援できるのか?について、考えている。

解決策としての「マネジメント民主化モデル」

上記の解決策について、「マネジメント民主化モデル」が導入企業の中でも上手くいっている企業の共通項として考えられる。

「マネジメント民主化モデル」とは、人材育成・マネジメント理論をA:人事、B:マネージャー、C:メンバーの全員で共通言語として持っておくモデルであるが、A:人事とマネージャーのパワーバランスの平坦化(理論で説明できるから)、B:マネージャーの過剰負荷問題の解決(メンバーもできるから)、C:メンバーの無気力化の解決(こうやればいいのかが分かるから)という効用があるという話を聞いている。

ただし、この発動には、サーベイの整備や研修の一定人数の確保などがあり、坂井としても、もう少し整備しないといけないなと考えている。

という話を下記の2024年6月19日のセミナーで実施しますので、奮ってご参加ください!