非線形思考を描く筆とパレット:メタプロセッシング

-- 30年後の未来を読み解く第二弾:コンセプト編集 --

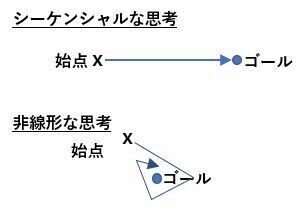

印刷時代の末期を迎え、スタートからゴールまでシーケンシャルに論理を並べる思考法が変わりつつある。

メモ:スケーラブルでコンポーザブル、コネクテッドであり、機械学習(ML)を活用したものになるだろう

同時思考(時分割マルチタスク思考):

『コンテンツを分節・断片化して時分割マルチタスクで瞬時に情報を判断・選別して記憶し、同時並行的に切り替えながら、ごく短時間の非線形な論理を働かせて思考する』

浅い思考のモノたちが、「情報世界」をパートナーとした独自の思考方法を身につけていく。

直感と仮説によりゴール近傍にあたりをつけてスタートして、ゴール周辺を縦横無尽に行き来しながらしだいにゴールのイメージを形づくる非線形な思考法だ。本書で示した「アイデアプロセッシング」も同様の思考法により断片化と編集を繰り返してアイデアを組み立てる。分節・断片化と統合・編集を「情報世界」にアウトソースする方法について考えてみよう。

●背景:ヒトの思考の組み立て方[4]

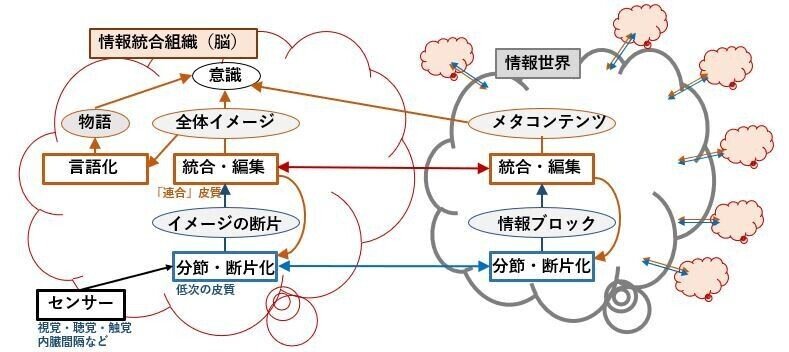

ヒトは外界や体内の状況を低次の皮質で分節化して「イメージの断片」としてとらえ、「連合」皮質と低次の皮質の相互作用により「イメージの断片」を統合・編集して「全体イメージ」を構築する。並行して「全体イメージ」を言葉に翻訳して「物語」を組み立て「意味」としてとらえて「思考」する。

事象を分節・断片化し統合・編集して「全体イメージ」と物語を組み立てて情報圧縮する思考法は、複雑な自然環境の中でヒトが生存するために脳に組み込まれた基本的な仕組みだ。「物語」の組み立てには、錯視や錯覚、喩えなどの情報圧縮の仕組みも動員される。

「模倣」は、「ヒトー文化の共進化」における基本をなす能力だ。他者の残した文化を習得し、広め、教え、あらたな文化を生み出すためにヒトは「模倣」する。既存の文化を文節・断片化して、統合・編集して新しい文化を再構築する。

「情報世界」は無限に増え続け、自然の膨大な情報に匹敵するものとなりつつある。そこではまずフィールド・ワークとも言うべき情報整理法が必要となる。集めた情報を素材として分節・断片化して整理し、グループ編集をして分類と階層化を行い、統合・編集して物語を構築する。野外工学、編集工学、情報統合学、アブダクションによる情報の整理が要求される。

●お題

「情報世界」に「分節・断片化」と「統合・編集」をアウトソースして、ヒトと連携して思考する情報流通サービスを提案する。

○メタコンテンツ編集環境

分節・断片化と統合・編集を時分割で繰り返す同時思考を支援する「メタコンテンツ編集環境」を提案する。

○メタコンテンツの単位コンテンツ

「メタコンテンツ編集環境」の前提となる、扱いやすい「単位コンテンツ」を提案する。

※「分節・断片化」と「統合・編集」

前述したように、ヒトが創造する際の基本的な能力のこと。単純に、他人のものを分解して持ってくるというわけではない。アインシュタインも、ベートーベンも、ピカソの創造過程も「分節・断片化」と「統合・編集」。他者の作品や人と対話しながら自分の視点咀嚼して組み直して、新しい作品を創造するということ。

※メタコンテンツ:

もととなるコンテンツを分節・断片化して抽出した単位コンテンツを統合・編集して生成するコンテンツ。

●材料・素材

○前提

・インターネットの通信速度とコンピュータの処理能力が大幅に高速化するが、それ以上にコンテンツ量が爆発的に増大する。

・「リアル世界」でのグローバル経済の拡大、各国所得の平準化、世帯収入の低下、基本的な生活のためのコストの低下、余暇の増加により「情報世界」への依存度がいっそう高まる

・学校や職場など必要にせまられたときをのぞいて、印刷された書籍をほとんど読まなくなる

・シーケンシャルに論理を重ねる思考法から、断片・編集を繰り返す同時思考(時分割マルチタスク思考)へと変わっていく

○想定するプラットフォーム

とりあえずインターネット&Web、前述のコネクティブ・ブレインを想定

○情報ブロック(単位コンテンツの呼称)

コンテンツの分節・断片化を標準化する情報単位

情報ブロック:

・デジタルネイティブにとって、集中して作成、閲覧できる情報量のコンテンツの単位

・コンテンツとして意味をなす程度に分節・分断化する

- 1段落のテキスト

- 1カットの図、挿絵、動画

- 1フレーズの音楽

・作者・著作権、編集者をネスティングして引き継ぎ、参照できる

●アイデア編集:

○アイデアをクレームで表現する

ネーム(呼称): メタプロセッシング

クレーム(短文):

ヒトの分節・断片化と統合・編集による非線形な同時思考(時分割マルチタスク思考)を、情報ブロックを単位とするメタコンテンツ編集手段にアウトソースする。

●コンセプト編集

○着想:ヒトの思考法を「情報世界」にアウトソースする

ヒトの「分節・断片化」、「統合・編集」という能力を「情報世界」にアウトソースする。

分節・断片化: 情報ブロックの生成

統合・編集: 情報ブロックの編集によるメタコンテンツの作成

ヒトの思考法をアウトソースする

○6W1Hで表現する

いつ(When): (メタ)コンテンツの執筆を思い立ったときに

どこで(Where): 「情報世界」上で

誰が(Who): 私が

誰に(Whom): 「情報世界」の住人に

何をする(What): 「情報ブロック」を統合・編集して(メタ)コンテンツを作成、公開する

なぜ(Why): 自分の「考え」を伝えるため

どのように(How): 「情報ブロック」を切り貼り、組み替え、加筆、修正して

○ミクロ・マクロ・ネットワークで表現する

■構成要素:

ミクロ: 情報ブロック、思考の断片

コミュニケーション: 情報ブロックの選択、配置、接続、再利用

マクロ: メタコンテンツ=情報ブロックの集合で構成されるコンテンツ

メタ・ネットワーク: メタコンテンツ内の情報ブロックの再利用(引用)による情報ブロックの経済

環境: ヒトが暮らすリアル世界、情報世界、仮想世界

技術・社会背景: 書籍を読まないヒトが増え、論理的でシーケンシャルな思考が困難となる

■ネットワークの特性:

多次元性・多重所属: 人気のある情報ブロックは複数のメタコンテンツに多重帰属する

適応・動的特性: ヒトが暮らす環境の変化や興味の変化に適応して、情報ブロックが選ばれ、再利用され、物語を形成して次世代に文化として引き継がれる

フィードバック・ループ: メタコンテンツにヒトによって選ばれた情報ブロックが集まり、それを閲覧したヒトが再び情報ブロックを再利用してメタコンテンツの生成を繰り返す

可塑性と学習: メタコンテンツに情報ブロックの再利用と統合・編集の記憶が蓄積、継承される。閲覧されるほど、再利用されるほどその記憶は強まり、アクセスされないものは忘れ去られ消えていく

恒常性・保守性: 新しく作られた情報ブロック、メタコンテンツは、アクセスの機会を得難く、生き残りにくい。

●コンセプトの具体化(言葉で表現する)

情報ブロックを単位として作成された既存のコンテンツから使える情報ブロックを借用して修正、自身の情報ブロックを追加しつつ「分節・断片化」と「統合・編集」を繰り返しながら新たなメタコンテンツを作成することを支援する情報流通サービス。

●製品具体化のヒント

メタプロセッシングの最終イメージをテキストで説明することは、なかなか難しい。それまでの斬新的な歩みを具体化のヒントとして提示する。

その実現のプロセスは、アラン・ケイのような時のアーティストが現れるまでのあいだは、複数の漸進的なトライアンドエラーという形で進められ、それぞれが使われていくうちに、情報ブロックやメタ編集環境の標準化が進められて、あるとき突然に複数のサービスと考えられていたものが一つのサービスへと統合されていく。

○情報ブロック:要件

コンテンツ: 最小単位のコンテンツ(テキスト、画像、動画)を記述できる

処理: コンテンツを表示・再生・編集、認証するためのマイクロプロセスを有する

配置: メタコンテンツ上での配置(位置)情報をもつ

リンク: 情報ブロックどうしをリンクでつなげて関係を表現できる

来歴: 再利用する毎にネスティングした作者、著作権、編集者、編集権の履歴をもつ

利用料: 必要に応じて利用料を徴収するための処理を有する

○環境合わせた表現をもつ情報ブロック

1つの情報ブロックは複数の環境で利用でき、その環境に合わせて表現形を変化させる。例えば、

個人情報ブロックは、店の会員登録、免許証の申請、履歴書、SNSプロフィール、決済、社員カードの認証など配置される環境と用途に合わせて表情と表現を変える。

メモブロックは、手書きメモや音声メモの書き込みアプリとしても、メモを冷蔵庫に貼り付けたり、ブログへの挿入したり、メッセージを伝達することもできるし、配置される環境と用途に合わせてテキスト表示、音声で読み上げ、他言語翻訳を切り替える。

○アプリ=情報ブロックのキャンバス

アプリケーションは複数の情報ブロックを組み立てて構築されるキャンバスとなる。すべての機能=情報ブロックのインタフェースは公開される。検索ブロックをより高性能なモノに変えることもできるし、ワープロと描画アプリを組み合わせて独自の執筆環境を構築することも可能だ。

参考: HyperCard、ゲームのMOD(後述、情報ブロック職人を参照)

○メタライティングSNS

ブログ環境のnoteは、かなりいい線をいっている。ブログ、youtube、twitter、amazonのURLを貼り付けるだけで、コンテンツを表示して、ドラッグ&ドロップで絵を貼り付けることもできる。初期のメタライティング環境は、アプリや執筆環境を横断してドラッグ&ドロップで利用できるようにするところから始まる。

○DIYプログラミング

なぜパソコンを買ってすぐに自分の好みのアプリを簡単に構築できないのだろう。CDの整理や、授業の、理科実験のシミュレーション、スマートホームのコントロールなどなど。最初から搭載されているアプリや公開されているアプリから情報ブロックを拝借して、ちょいちょいといじれば自分のアプリをDIYできる。

「リアル世界」のモノたちは、それを使うためのアプリケーション・インタフェースを「情報世界」に提供することが必須となり、そうでなければ生き残れない。「情報世界」も「リアル」も含めて、ちょいちょいでコントロール!。LEGOブロックのように、自由に独自の表現を描くことができる。

参考: HyperCard, Web-API, マッシュアップ, マイクロサービス, Scrach, LEGO, アイアンマン2

○情報ブロック職人

アプリケーションが情報ブロックで構成され、アプリケーション・インタフェースが公開されるようになると、各機能はもちろん画面表現、操作など本家を越える秀逸な大小の作品をつくる「情報ブロック職人」が登場する。

参考: この分野ではPCゲームのMOD(modification)が先行する。特にベセスダソフトワークスから発売されているフォールアウト、スカイリムでは、キャラクターの外見変更、高精細グラフィック化、操作改善、バグフィックス、新たなスキル、武器、装置、敵、だけでなくゲームデザインを変更するものまで、大小数々の秀逸なMODを個人が作成し公開している。

○プログラミングアーティスト

プログラムに論理的思考が必須な時代は衰退していく。プログラムの論理部分はLSIのようにパッケージ化されて特殊なものとなっていく。芸術的な感性をもったものが、筆を使って情報ブロックを選んで、キャンパスにバランスよく配置していくとアプリケーションが描かれる。

専門知識がなくても、複数の情報ブロックの組み合わせをAIがサポートする。

少なくともHyperCardがMacに搭載されていた時代には、子供や主婦やデザイナー、学生や教師が気楽にアプリを楽しく描いていた。30年たった今、その後継者とんるものはない。

○直感や、仮説から始まる業務プロセス

直感や仮説からはじめてまず行動する、見て、調べ、尋ね、質問し、反論し、飛び込んで、メモをつくり、ブックマークして、並行して断片化した熟慮をバックグラウンドで働かせて監視・評価し、修正・編集しながら前進し続ける。

新しい思考やビジネス手法をアウトソースするための手順と支援が必要だ。

○メタプロセッシング

「アウトラインプロセッサ」、「メタライティングSNS」、「DIYプログラミング」、「マルチメディアオーサリング環境」を統合・編集した環境が提供される。つづいて、連想散策=コネクティブ・ブレインと賢いアレクサとマイノリティーリポートやアイアンマンのようなAR操作も合流する。

複数の変革が、ヒトの考えをまとめ公開し、プロジェクトを進めるための新しい手段をめざすようになったとき、アプリケーションやプログラミングやライティングのために始まった変化が統合・編集されてメタプロセッサとなり、ヒトたちの関係にもとづく思考が伝播して広がり変革を加速する。

参考: HyperCard, アイアンマン2, マイノリティリポート

映画「アイアンマン2」, トニー・スタークより

メタプロセッシングは、ヒトの情報編集能力をアウトソースすることにより、「情報世界」に新たな文化を描く手段を提供する。描かれた文化は、分節化して再利用され、競争原理により選択されて環境変化に適応して急速に伝搬し、高速かつ動的に変化してゆく。

書き手にはアーティストとしてのバランス感覚が求められ、読み手には旋律を読み解くための素養が求められる。

外部環境の変化に呼応して並行に置かれた情報ブロックどうしが互いに対話して調整しあい、最適解をもとめて変化する。

ヒトー文化の共進化は、他者の思考の断片を共有するコミュニケーションを構築し、地球全体規模の思考の共有をうながし、やがて非言語による表現の共有という新たな文化進化のステージにむかってゆく。

参考書籍:

[1] 松岡正剛(2001), "知の編集工学", 朝日文庫

[2] ジェイ・デイヴィッド・ポルター(1996), "ライティング スペース :電子テキスト時代のエクリチュール ", 黒崎正男, 下野正俊, 井古田理訳, 産業図書

Jay Favid Bolter(1991), "Writing Spase - The Computer, Hypertext, and the History of Writing - ", Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

[3] テッド・ネルソン(1994), "リテラリーマシン :ハイパーテキスト原論",竹内郁夫, 斉藤康己監訳, ハイテクノロジ―・コミュニケーションズ訳 , アスキー出版局

- Theodor Holm Nelson(1987), "Literary Machines", Published by author

[4] アントニオ・ダマシオ(2019), "進化の意外な順序", 高橋洋訳, 白揚社

- Antonio Damasio(2018), "The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures", Pantheon